生产管理需要控制哪些指标(生产性提升方法及内容)

本文是关于企业卓越运营管理各模块管理方法中关于生产管理的第七篇推文,共计3555字,需要用时大约1.5分钟,希望你能喜欢!

1. 生产性定义

生产性一次常见于日本企业。在我国国家标准中,仅有国家军用标准中进行了定义,航空工业总公司1998发布的中华人民共和国国家军用标准《生产性分析》GJB 3363-1998中对生产性分析的定义是:在满足性能和生产率要求的前提下,对备选的设计、材料、工艺和制造技术方案进行比较,以确定最经济地生产该产品用的制造工艺和材料。对于其它企业方面的管理标准中尚未有严格的定义。

从国家军用标准的定义就可以看出,生产性分析其主要目的是为了选择经济高效的生产工艺和材料。因此,很多企业将生产性分析引入到了生产企业管理分析当中,称为“企业经营的生产性分析”,由于生产要素通常包括劳动力、劳动手段、劳动对象和资金等方面,故认为生产性分析是对企业劳动生产率及其影响因素的分析,是企业经营分析的重要内容之一。它包括生产方针分析、生产现状分析、生产计划和工序管理分析,以及产品开发分析等内容[1]。

因此我们可以得出以下定义:

生产性:为了完成一定的产品而投入的经营资源的多少。有时也称之为生产力。

生产性改善:就是通过通过整体的生产性向上活动推进,达到充分利用有限的经营资源,总原价低减的活动。

2. 生产性计算公式

从生产性定义就可以看出,生产性就是产出除以投入的资源,用公式表示就是:

生产性=产出/投入

讲到投入,那么企业在生产过程中投入的内容比较多,最主要的可以分为我们常说的人员、设备、材料、资金、能源等等,所以生产性又可以分为以下几种,其各自的计算公式分别如下:

人员劳动生产性=产出/人员劳动投入量

设 备 生 产 性=产出/设备生产投入量

材 料 生 产 性=产出/材料投入量

资 金 生 产 性=产出/资金投入量

能 源 生 产 性=产出/能源消耗量

企业在管理中可以根据需要研究内容不同,选择不同的生产性计算公式。

在计算人员劳动生产性时,由于产出及投入量太过笼统,所以人们又引入了一个生产能率的概念,用来衡量人员劳动生产性。

生产能率——即现场稼动情况(可动率、不良率)及改善成果以[工数]进行把握,以基准时间为基础来评价生产性的状况。

所以劳动生产性=产出/人员劳动投入量

≈生产能率

=纯作业时间/总作业时间

=(基准时间×合格数)/总作业时间

3. 生产性分析及改善的意义及必要性

大家都知道,企业存在最大的目的就是要获取最大的利润。然而利润等于售价减去成本,可售价是由市场决定的,并不是企业想要卖多少就能卖多少,因此,要想获得更多的利润,就必须要将成本做到最低。这点大家都有共识,无用赘述。

前文讲述了生产效率管理及生产效率改善,这也是成本递减活动。那么有了生产效率改善为什么还要进行生产性分析及改善?一方面,生产效率分析及改善仅为生产性分析中的一种,也就是劳动生产性分析和改善。另一方面, 生产效率分析改善是从结果入手进行分析和改善,而生产性分析和改善可以直接从资源投入方面入手进行控制,属于过程分析和控制措施。大家都知道,有好的结果未必有好的过程,但有好的过程,一定会有好的结果。因此生产性分析和改善还是非常有必要的。再者,多一些分析方法,各企业的选择性会更多,从不同的角度进行分析改善,问题发现和改善就会更彻底。

4.生产性管控措施

前文讲过,有好的结果未必有好的过程,但有好的过程,一定会有好的结果。因此,要想管理好生产性,那么我们仍然要从过程管控进行着手。

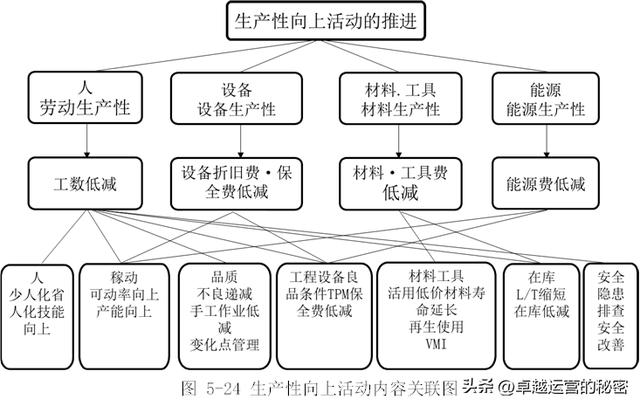

在生产性管控时,可以建立如图5-24所示的生产性作业标准书,每日根据标准书进行各岗位管控,定期对数据进行统计、分析,根据分析结果,再制定相应的改善措施进行改善。

这种方法从工序作业人员、设备作业时间、人员作业时间、切替换型时间、在制品数量等各个方面制定了相应的标准,让员工及管理人员在工作过程中有据可依,有标准可管控,让问题容易暴露、一目了然的就可以知道那些地方存在问题,让管理变得简单、明了,真正做到了问题可视化。

5. 生产性改善方法

(1) 生产性改善活动着眼点:

从前文所述生产性的定义及内容可以看出,生产性的提升是一个综合的管理问题,需要企业生产管理各个方面进行相应的改善,其具体涉及方面及改善内容如图5-24所示。

(2) 生产性改善推进要点:

a) 作业标准化:以作业标准书为基础,任何人,任何时候都按照同一方法进行作业,减少生产过程中的波动,安定化生产。

标准作业是生产效率、成本、品质及安全的保证。只有严格按照作业标准进行作业,所有工作结果才是可控的。所以作业标准化的目的就是通过标准作业的贯彻与改订达到生产效率化、省人化,同时也是品质、安全地提高与保证。

作业标准化的方法,如图5-25所示,需要先制定出作业标准书,并给员工进行培训,使员工完全理解并掌握作业标准书的内容,然后让员工在作业过程中按照作业标准进行作业。每天作业完成后对作业结果进行统计、分析,根据分析结果,再对现场作业进行观察,找出问题点后对标准书进行修订,然后再投入使用。在这过程中,管理人员还需要不断地对标准书的遵守程度进行确认、评价,以确保作业标准书能够完全贯彻。

在这一过程中,各级人员的职责及要求分别如下:

|

工作内容 |

频率 | |

|

作业人员 |

按照作业标准进行作业,并进行数据统计 |

每日/每项作业 |

|

主管 |

作业观察,确保作业人员能够完全按照作业标准进行作业;通过作业观察,修订并优化作业标准书 |

每日 |

|

部门长 |

定期检验现场作业标准书的执行状况,确保作业标准体系运行正常(作业人员按作业标准作业,主管监督检查确认) |

每月 |

a) 产品加工点管理:通过各加工点及关键质量要求点的管理,提升产品一次性合格率,减少产品不良损失。产品加工点的管理要结合标准作业进行。在制定作业指导书时,要对各加工点及质量管控点进行严格要求;作业人员在作业时,要按照作业标准书中的内容进行严格执行。

如图5-26所示,某公司在某产品的加工作业标准书中,不仅详细规定了各加工点的质量要求、检查所使用的量具、检查方法,还详细规定了检查频率、记录频率等。有了这样的标准,作业人员才能够在作业过程中,根据这些要求,选择合适的加工工艺进行加工,加工完成后,再根据标准书中的规定,对其进行测量和记录。只要能严格按照这样的作业方式进行作业,产品的质量才能够得到保证,这样的加工点管理就比较完整。

a) TPM活动开展:积极开展TPM活动,提升设备稳定性。

TPM是Total Productive Maintenance的缩写,是全员生产性保全管理活动的缩写。

企业生产过程简单点来说,就是通过设备将资源转换成客户想要的产品。设备管理不好,则生产效率、生产成本、产品质量、安全等都将得不到控制。并且随着社会的发展,设备自动化程度也越来越高,对设备的依赖性也越来越强。所以,设备在整个生产过程中的重要性越来越高。因此,管理上,我们必须加强对设备管理的重视。

TPM活动简单点来说就是要通过不同层级人员,对设备进行不同的侧重点管理,最后形成一套防止设备发生故障的方法。具体内容将在设备管理篇中详细说明,这里就不再赘述。

b) 人才教育培训开展:不断对人员进行教育培训,提升人员作业技能、管理技能,提升人员的安定化。通过技能提升,提升生产过程稳定性,同时,通过持续不断的教育培训,形成企业文化,使员工有归属感,减少因人员流失造成的损失。

6. 生产性评价

有管理没评价,管理的效果就难以体现。同理,既然要对生产性进行管理,就需要对生产性进行评价。

生产性评价时,需要工作人员每日进行生产性数据统计,然后根据统计结果进行评价。

生产性数据统计时,可以建立如图5-27所示生产日报,在生产日报中将生产能率数据统计、计算加入进去,也可在公司现有生产日报上加入生产能率数据统计。

生产性评价公式如下:

生产性评价=(实际生产能率/基准生产能率-1)×100%

生产性评价结果可根据公司管理状况,设置相应的奖惩机制,以督促各级管理人员更好地对生产性进行管理和改善。

[1] 企业经营的生产性分析(上) .知网空间

未完,待续……

持续为大家讲解更多制造业管理相关内容……

欢迎点赞、评论、分享!

如果你想长期观看,动动手指,点击 关注,后续不迷路!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com