咬文嚼字文章段落(每日咬文嚼字分分合合说)

2022 年 07 月 31 日

来源:《咬文嚼字》杂志

作者:魏雨

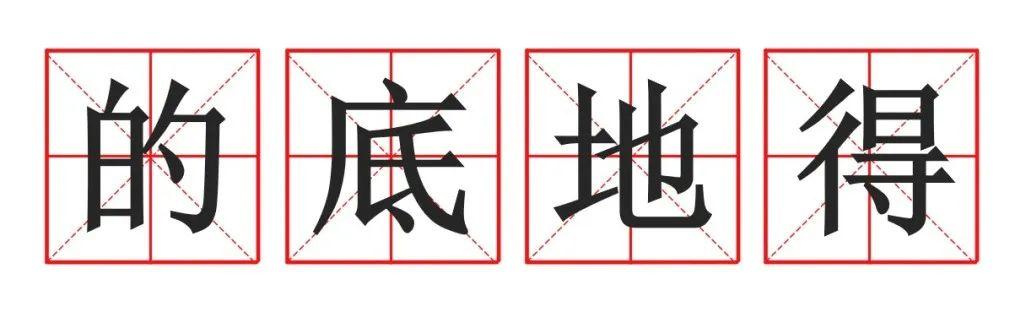

从五四时期到1955年,白话文中的结构助词de,大抵有四种写法:的、底、地、得。这四种写法,应当说大体上是有分工的,但分工并不明确,并不严格,也没有“深入人心”。我们只要比较一下大家尊为“语言大师”的鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺在那几十年里所写的作品,就不难发现,de的写法没有公认的可以遵循的标准。

1956年,教育部正式推行《暂拟汉语教学语法系统》(以下简称《暂拟》),中学语文课开始重视语法教学。大凡1956年至1986年这三十年间的中学生都知道,“的”是定语的标记,“地”是状语的标记,“得”是补语的标记。但这一说法1984年出现变化。1984年经教育部批准,《中学教学语法系统提要(试用)》(以下简称《提要》)公布。《提要》是在《暂拟》的基础上修订而成的,修订的内容之一便是把结构助词“的”和“地”合二为一,都写成“的”。这项重大的变动,经过几年的酝酿,终于在1987年的中小学语文课本中正式推行。

20世纪80年代末、90年代初,有关方面又提出“一纲多本”(统一的教学大纲,多种多样的课本)的口号。当时全国有影响的中小学语文课本超过十套。其中有的讲一点语法,有的“淡化语法”;有的继续贯彻“的”和“地”合二为一,有的根本避而不谈。其结果是,在全国范围内,尤其是在青少年中,“的”和“地”的使用比较乱,让人不好把握。

以上是“的”“地”使用情况的一个简单回顾。实际上,几次变动都是事出有因的。《暂拟》规定“定语后用‘的’,状语后用‘地’,补语前用‘得’”,看似标准明确划一,可是执行起来问题多多,矛盾多多。几年后,第一个建议将结构助词“的”和“地”合二为一,一律写作“的”的,是语言学家吕叔湘先生。吕先生在1965年的中华函授学校“语文学习讲座”中就提出了“的”“地”合并的主张(参见商务印书馆《语文学习讲座丛书》)。1981年,他又在《语文学习》第3期上重申这个主张。为什么要合二为一?主要理由有两个。第一,是为了帮助解决中小学语文教学中的一个小而顽固的问题。什么地方要用“的”,什么地方要用“地”,学生弄不清,常常用错,学生头痛,老师更头痛。如果两者合一,这个矛盾随之解决。第二,吕先生认为“的”和“地”的分工是从“五四”开始的,主要是由于翻译上的需要。而在汉语里,“的”和“地”并没有区别意义的作用,那么文字上也就没有必要加以区分。

一石激起千层浪。从1980年到1984年,也就是在反思《暂拟》、拟订《提要》、颁布《提要》的过程中,《语文学习》《中学语文教学》以及《北京晚报》等报刊都曾先后发表文章,热烈地讨论吕先生的倡议。当时,赞成合并的人很多。不过,反对合并的人也不少。比如《语文学习》1982年第5期有一篇文章,列举了若干语言实例,证明“的”和“地”确实有区别意义的作用;并且指出,分工是汉语书面语言发展的客观需要,若将二者合二为一,则是一种倒退。这种观点不能说没有一点道理,同时也有一定的代表性。

鉴于语文学界存在着不同的意见,《提要》采取了慎重而灵活的态度。在《提要》的末尾,加了一个“注”:这里不区分“的”“地”,都用“的”。过去曾经不分,并未引起混乱,而通行的分写办法在教学上不无困难,事实上也确有疑难情况,所以根据许多教师的建议,提倡不分。但是目前报刊文章和许多著作中大都是分写的(虽然分得不妥当的屡见不鲜),因此不作硬性规定,愿意分写的尽管分写,只要分得对就行(定语用“的”,状语用“地”)。

《提要》的“注”告诉我们:①提倡不分;②愿意分写的尽管分写,分写的标准是——定语用“的”,状语用“地”。然而,人们要问:定语用“的”,状语用“地”,这个标准靠得住吗?状语有两类:动词前边的状语,带de的话,大都用“地”;形容词前边的状语,带de的话,却未必用“地”。在现今的书面语言中,“状语+de+形容词”当中的de,写“的”与写“地”,势均力敌,尚未“约定俗成”,成为一统。比如“天也是这样de黑,也是这样de冷”,其中两个de,大概不能说非用“地”不可,也不能说非用“的”不可吧?即使“状语+de+动词”当中的de,也不是个个都得写成“地”的。比如:“他真地来了。”“总地说来,今年的物价稳中有降。”乍一看,完全符合状语用“地”的要求,可是多数人都会感到很不习惯,只有把“真地”改为“真的”,“总地”改为“总的”才合适。

综上所述,笔者建议相关部门应考虑语言习惯,归纳出更有科学性、可行性的“的”“地”用法。

责任编辑:杨娜

转发:孙燕

审核:郝林

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com