电波传播与天线专业西电(格致门里的电波之光)

卷首语

西电才俊多院士、多总工,而出自物理学科的比例颇高,这里走出了以王中林、武向平、于全等院士为代表的领军人物,而相当数量的院所总工、创业潮儿更着锦上一彩。在一所著名的工科大学里,一个理科专业一帜独树,在人才培养、教育改革乃至于科学研究中创造了令人惊叹的“西电物理现象”。这里诞生了中国第一台毫米波通信机,第一部电缆故障测试仪。从78级“物理师资班”到十年之后的“创造性物理教学改革”实践,西电物理学科的创业者们在中国高等教育人才培养的探索道路上留下了至今仍具有启发意义的拓荒足印······

2022年3月1日,农历正月二十九,这一天,天南地北的中国人正在以不尽相同的方式向又一个寅虎年的正月做着告别,习俗或有不同,但愿景颇为相似,祈福在新的一年中新运新梦。

同样是在这一天,对于54岁的西安人郭立新而言,一场隆重的授牌仪式正等待着他走上前台。

秦岭北麓,中国电子信息技术高地,一场盛大的学院成立仪式举行在即。西安电子科技大学党委书记查显友将崭新的物理学院的牌匾颁授给首任院长、二级教授郭立新,此时,距离他被伯乐王一平(西电物理系首任主任)慧眼识珠已经过去了32年。

▲2022年3月1日,党委书记查显友为物理学院授牌

1986年,郭立新以优异的成绩考取陕西师范大学物理系,目标是做一名优秀的中学物理教师。四年后,综合总分专业排名第一的郭立新并没有如期踏上中学的讲台,一次偶然的机会,时任西电副校长兼物理系主任、我国电波传播领域的重要开拓者、革命家、教育家王一平发现了郭立新的物理天赋,直觉告诉他这是一棵学术的好苗子。王一平再一次展现魄力,破格将其引入西电攻读硕士研究生,拜在名师吴振森的门下,郭立新的人生命运就此转折,多年以后,西电的科研团队中多了一名国家“万人计划”科技创新领军人才。

几十年的光阴过去,西电物理学科从无到有,从有到优,从王一平到郭立新,在几代学人的不懈努力之下,一段波澜壮阔的创业史汇入西电这曲与共和国同呼吸共命运的教育传奇的叙事之中。

新途启航,贺礼相随。

9天后,亦即2022年3月10日,世界著名的数据分析公司科睿唯安(Clarivate Analytics)公布了ESI从2011年1月1日到2021年12月31日的统计数据,西安电子科技大学物理学科新晋全球前1%。这是西电第六个进入ESI前1%的学科。

一木参天,饮水思源。

循着历史的痕迹,王一平、胡昌璧、肖景明、葛德彪、黄际英、吴振森这一个个闪耀着的名字出现在我们的视域内,与他们一起映入眼帘的还有足迹背后的人生传奇······

1925年10月4日,四川成都,王右瑜迎来自己的第五个孩子王尔杰。此时,这位早年参加辛亥革命,后来成为国民政府陆军中将及总务厅厅长的军人正在广州前线。三天前,国民革命军举行第二次东征,消灭了陈炯明的反动势力,广东革命根据地基本上统一。这距离王右瑜一直追随的领袖孙中山的辞世过去了仅仅六个月。许多年后,让王右瑜不曾想到的是自己的孩子中有两个先后参加了共产党,甚至四子王宇光还是五子王尔杰的入党介绍人。在抗战胜利的前夜,王右瑜选择退伍退职,并最终在1949年选择留在大陆,解放后,成都市政协常委成为他戎马一生的归程。

1949年,在父亲做出正确选择的同时,已经因为革命需要改名王一平的王尔杰同样面临人生道路的重大选择。

1943年,他以优异的成绩考取由于抗战西迁的武汉大学,就读电机系电信专业。也是在这一年,从成都省立女中毕业的胡昌璧也来到四川乐山报到,就读物理系。两个年轻人在四川乐山的文庙邂逅,一见倾心,自此少年共白头。时值抗战时期,两人在求学同时齐心投身爱国抗日运动。

▲胡昌璧

1946年,武汉大学结束西迁,重返武昌。此时已是共产党员的王一平成为武汉大学地下党的负责人。胡昌璧支持恋人的革命事业,但心里也很是捏了一把汗。一次,国民党反动派特务冲进宿舍楼抓捕共产党员,反应敏捷的王一平跳窗而逃,躲过一劫,而同宿舍的一名同学不幸被捕,不久就义。信仰与生命,在这群与战火一起成长的一代年青人身上,有了更深一层含义。革命之外,奋发读书,建设一个强大的国家是他们心中共同的梦想。

1947年,胡昌璧从武大毕业赴上海同济大学任教。她每个月都要留出薪水中的相当部分邮寄给在武汉从事革命工作的恋人。一年后,在同济,胡昌璧加入中国共产党,证明人是后来的全国人大常委会委员长乔石。

当我们翻开西电物理学科尘封的卷册,不无惊奇地发现王一平、胡昌璧,肖景明、葛德彪、黄际英、吴振森他们都来自同一所大学——武汉大学,几乎都毕业于武大物理系。

武大物理系在抗日战争时期西迁乐山,以桂质廷、梁百先、龙咸灵等为代表的优秀学者,在最艰难的环境里创建了中国第一个电离层实验室,并在Nature上发表了论文。武大物理系同时也培养了一大批优秀的物理人才。而这其中就包括了胡昌璧、肖景明、葛德彪、黄际英、吴振森。

肖景明,1935年生,籍贯广东,武大物理系1956届毕业生;葛德彪,1938年生,籍贯江苏嘉定,武大物理系1961届毕业生;黄际英,1938年生,籍贯江西南昌,武大物理系1962届毕业生;吴振森,1946年生,西交大1969届物理本科、武大物理系1981届硕士毕业生。这些人后来陆续抵达西军电,在西安城南徐家庄旁的苏式建筑里于物理学科拓出新途。

1949年,西电迎来九十余年校史上的又一个重要时刻。

大国新立,与共和国从红都瑞金一起成长的这所中央军委工程学校此时已经落脚河北张家口。中央从全国延揽人才,务必要将其建设成一所高水平的工科大学。一方面,从包括清华大学、北京大学在内的国内各大顶尖高校发现人才,一张张调令之下,一批批英才汇聚在其旗帜之下;另一方面,国家鼓励大学毕业生到人才培养的战线上去,大批政治坚定、德才兼备的高级人才也齐聚张家口。在这样的时代感召之下,胡昌璧踏上了前往张家口中央军委工校的列车。

而此时,她的恋人王一平已经是中共武汉市团委书记,前途一片光明。王一平的人生也来到了十字路口,去科教战线同样是干革命。在完成了组织交给他的任务之后,晚于胡昌璧两年多,1952年2月,张家口塞北的风里,拎着皮箱的王一平与信笺那端的胡昌璧久久凝望。西电物理学科最终迎来了深具慧眼的领航者。

“英文能写能说,俄文能阅读数理文献,德文较差,能较慢地阅读数理文献,懂汉语、汉文,有文言和白话的文章写作能力,无特长,爱好古诗辞和西方古典音乐······”

▲青年王一平(西电档案馆藏)

▲王一平(西电档案馆藏)

王一平不仅是一个革命家,于教育而言,更是一个通才帅才。其才华我们从其个人档案履历中的这一段文字可窥一斑。与其夫人胡昌璧在物理实验教学领域做出重要贡献相和鸣,王一平是我国电磁波理论与科研教育方面的重要开拓者。一纸本科文凭,一顶硕导方帽,培养的弟子从多位院士到院所总工扎堆出现。不止于此,王一平特别注重学科建设与学科发展,尤其注重工科院校里的理科价值。一开始在西电这块工科土壤上,理科很难生存,很多人不支持西电办物理系,王一平以其敏锐的前瞻性眼光力排众议主导创办,他说,强大的工科是要有坚实的理科做基础做支撑的。

▲1982年,王一平率团赴美国考察(西电档案馆藏)

多年以后,当我们面对中美大国技术竞争的时候,面对一次次突然来袭的卡脖子问题的时候,这句话的价值日益凸显。拾人牙慧、仰人鼻息,在别人构筑起来的学术之路上妄图摘果子走捷径,历史证明是行不通的。这种慧眼观瞻实实在在地让西电受益,并为人才培养的“西电现象”出现打下坚实基础。

▲王一平教授等进行几何绕射理论的工程应用研究(西电档案馆藏)

▲王一平团队1993年获陕西省教学成果一等奖

时间来到1978年,60名大一新生的到来让基础部“物理师资班”的教改设想从蓝图化为现实。

“师资班”是中国恢复高考后的一种特殊教育实践。十年文革动荡,高等教育领域师资严重匮乏,青黄不接。在这样一种历史条件下,国内诸多一流大学先后以“师资班”的形式铺展了一种接近精英教育的育人实践。这种精英教育的质量至少从两方面去达成:

首先,师资班的教师力量是学校里面优中选优的结果。甚至于其开设都是精心准备后的结果。1977年,西电准备招收60名新生入读师资班,数学物理各招收30名。知道消息的胡昌璧坦诚地找领导表达意见:物理师资班今年不具备招生条件,因为要做实验,不如今年将全部名额给到数学师资班,半年后的1978级的60个名额全部给物理师资班。就这样,学校采纳了这个建议,并在随后几个月的时间里从师资到设施为“物理师资班”的开设做了更好的准备。

▲1978级物理师资班合影

其次,师资班里的学生同样是在全校范围内甄选之后的结果。这种甄选,在这一年,让来自陕西蒲城的17岁的青年王中林甚为郁闷。他并没有报考物理专业,却因为优异的物理成绩被学校甄选进了“物理师资班”。带着情绪走进“物理师资班”的王中林理解这种幸运已经是近40年后,彼时,他已经是中国培养的享誉世界的顶尖科学家之一。他身兼多个院士头衔和学术荣誉,中科院外籍院士,欧洲科学院院士,美国佐治亚理工学院最年轻的终身校董教授。随着2019年,凭借其在微纳能源和自驱动系统领域的开创性成就,王中林以首位华人获奖者身份斩获爱因斯坦世界科学奖,其在终身科学影响力排名世界第5位后,年度科学影响力跃升世界第1位。

2017年,载誉归来的王中林在这一年西电毕业生典礼上深情地表达了对有幸以物理世界的探究开启学术之路的感激。

▲大学时代的王中林(西电档案馆藏)

“现在回头看,如果不学物理我可能在学术上走不了这么远,可能自己的学业就不会做得这么好,所以我感谢母校当初分配我学物理。”王中林这样表达对母校的感恩。恩师的一本著作成为他远赴重洋一生的陪伴。

“1982年我准备出国前,到东大街外文书店去买书。当时也不知道,看带物理字样的书我就买一本,凡是英文的我就带一本,就带着留学去了。去了之后上课,老师说要买这么一本教科书。我说看着好像眼熟,箱子里一翻,就是在外文书店买的那一本书,巧不巧,写书的人就是我的导师!我一直把这本书保留在我的办公室。”

物理师资班,宽口径,重基础,为人才的终身发展奠定了一个极为扎实的基础。这个基础决定了学生未来人生走向可以是多样性的。与王中林在学术上一路高歌走向顶尖科学家的道路不同,来自渭南白水县18岁的景俊海从师资班毕业后选择留校工作,十年教师生涯之后,景俊海选择离开高校从政,多年以后,共和国正部级官员的名单里多了一位西电校友。从中宣部副部长到吉林省委书记,景俊海以在物理世界获得的思考力在现实世界里拓展了人们对于西电校友的印象。

▲物理师资班毕业20周年聚会合影

1978年,获得平反恢复荣誉的王一平与他的同事们紧张而充实地忙碌着,因为很快这里将在第二年迎来恢复高考后的第一届研究生。虽然只有两个人,但百废待兴之际,王一平依然以一个学者的高度责任心亲自为这两个学生编制教学计划、编写专业教材、安排教学实践和科研实践。多年以后,作为王一平培养的第一届研究生中的一个,已经是中国电波传播研究所所长的董庆生依然清晰地记得,一次,自己的导师感觉到在白天授课时个别地方交代得不够清楚,到了晚上,他又专门到自己的宿舍,不仅把课堂上的问题重新讲解一遍,同时还布置了第二天再查阅另几篇文献,一定要彻底把问题弄清楚。

西电物理学科学者的严谨具有一种普遍性,不唯王一平。多年以后,当忆及恩师吴振森,郭立新难掩感激:“记得当年写硕士论文,学校附近没有打印店,吴老师愣是跟我走了好长一段路,在打印店现场逐字逐句地审我的论文,一个公式、标点都不放过。”

▲吴振森团队1997年获电子工业部科技进步一等奖

这种严谨就这样在西电物理学科的发展中进行着代际传承,后来,数十位博士毕业生和上百位硕士毕业生也从自己的导师郭立新身上深刻地感受到了这一点。因为严谨,从而务实;因为严谨,从而低调,进而延展出将个体生命价值和国家重大战略需求紧密结合的人生指向。肖景明、葛德彪、胡昌璧、黄际英以及他们所培养的学生身上无不浸染着如同DNA一样的学术气质。他们无论是作为基础部物理公选课的教师,还是处于一个又一个实验的现场,亦或是科研的前沿阵地,以电波的名义,他们成为西电科研军团整体作战中不可或缺的一支支撑性的力量。

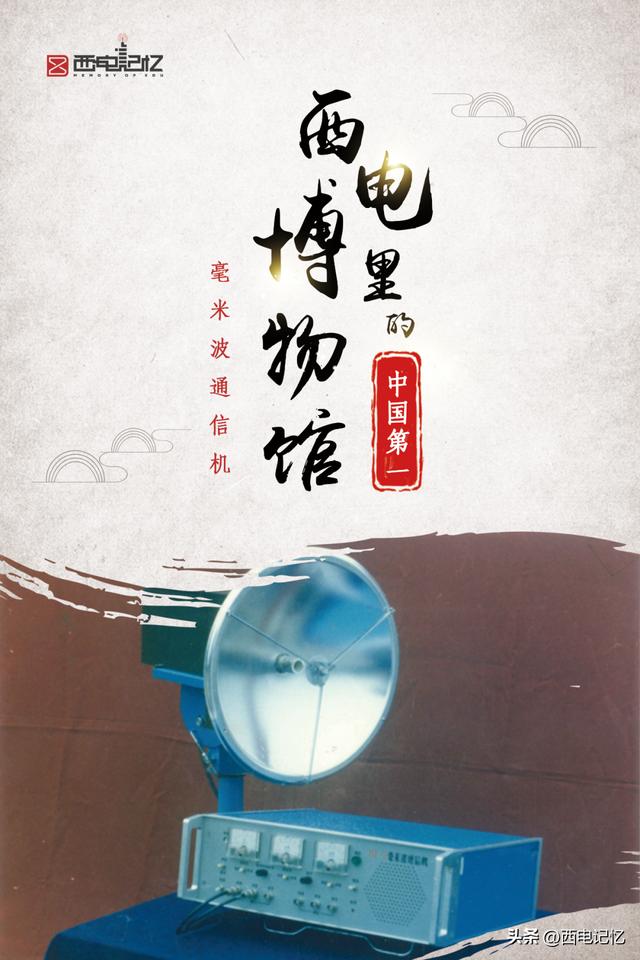

20世纪80年代,整个中国的信息化水平较低,而大物理领域中的电波传播专业可以讲还是一个冷门专业,在那样一个时代背景下看不到什么发展前景。学生中免不了出现对未来的困惑,西电物理学科的导师们总能以他们敏锐的洞察力为学生打开心结。西电物理第一代学人们有一个共识,那就是他们坚定地认为未来无线通信、雷达、导航等信息化领域的发展必定离不开电波传播专业的支撑。他们鼓励学生们要甘于寂寞,要把电波传播专业坚持做下去。治学的严谨与学术的战略定力成为深刻影响每一个学生的定海神针。而在这个过程中,西电物理科学不仅在人才培养上,更在科研上迎来了一个爆发期,中国第一台毫米波通信机就这样在西电电波传播研究室里诞生了。

20世纪是人类历史上科技发展的一个辉煌时代。随着信息需求的与日俱增,在电子通信领域,仅仅依靠微波接力通信、同轴电缆通信已经远远不够。时间进入到20世纪40年代,毫米波无线电通信技术吸引了世界各国的科学家的目光,随着50年代采用电子管作为无线电毫米波发生器和放大器的设想的实现,人类似乎看到了一线曙光。可惜,寿命短、造价贵、可靠性还差,尚未走出实验室便进了博物馆,毫米波无线通信之梦仍在征途。真正让毫米波无线通信枯木逢春的是70年代毫米波集成电路和毫米波固体器件的成功研制和量产,这为世界打开了一扇门,国外已经研制成功毫米波通信机,对于改革开放蒸蒸日上的中国,女排精神感召着华夏民族进入到一个乘风破浪的奋斗年代,随着中国女排首夺世界冠军,《人民日报》刊发评论员文章《学习女排,振兴中华》,整个中国的各行各业掀起了学习女排的热潮,中国人还需要多久才能拥有属于自己的毫米波通信机?作为中国电子信息技术的高地,西电的学人们迎难而上,开始了发力。

▲毫米波极化分离器通信机关键部件

当此一时,西电物理学科的基础研究提供了先决条件,也进一步证明王一平强调在工科大学大力发展理科的前瞻性思维的价值。多年以后,作为主研人的刘国梁教授充分肯定了物理学科的电波传播教研室对毫米波传播特性所作的大量研究测试的现实价值。

以毫米波的雨衰通讯特性的传输研究为例,这是个很基础很辛苦的工作,需要长期的坚持。1983年毕业留校的韩香娥对此印象深刻:当时的实验室在主楼,那时候一下雨,电波传播研究室的科研人员就往主楼的楼顶跑。当时西电在沙井村有一块地,建了一个实验场,一下雨他们都赶紧跑着去做实验,后来他们还会专门到桂林、海南去做实验,从实验测量数据到系统研制,工作辛苦而扎实。

▲毫米波通信样机在济南黄河边通信实验

除了刘国梁,项目组还有肖景明、张栋国、王大明、任华生、乔利民、刘保庆等。毫米波通信机是电子工业部下达给西电的科研项目,由通信教研室和电波传播研究室领衔推进,主研人刘国梁是通信教研室主任,除此之外,项目组的大多数成员都来自电波传播研究室。彼时面临的客观条件与今天颇为相似,国外对我国封锁禁运,只有所有元器件都实现完全国产化,中国第一台毫米波通信机才可能早一点问世。

▲《毫米波通信显神通》,发表于1987年1月16日《西安晚报》(西电档案馆藏)

▲课题组组长肖景明教授在调试毫米波通信机样机(西电档案馆藏)

西电,作为有军校履历的技术殿堂,科研从来都是另一种意义上的战斗。从项目启动,到克服一个又一个困难最终实现样机落地,他们仅仅用了三年时间。

▲第一代毫米波通信机原型样机

1987年6月,产品通过了国家验收。最终,西电研制成功的我国第一台毫米波通信机被电子工业部评定为科技进步一等奖并实现量产。

▲《毫米波通信机黄河抢通试验成功》(西电档案馆藏)

从第一台毫米波通信机到第一部电缆故障测试仪以至于目标散射测量系统,西电物理学科在人才培养与科学研究的比翼齐振中,逐渐走出了特色独具的发展之路。物理是一个浩瀚无垠的海洋,仅其粗分门类就有八个之多。西电物理锚定其中偏向应用物理的三个方向矢志不移,咬定青山不放松,几十年来持之以恒地精准发力。从最开始的服务于全校基础课的教学到独立设系,以支撑西电工科发展为战略考量,以自主创新直面国家重大战略需求,不求大而全的面面俱到、面面平庸,着力于电子科技维度的国内领先、世界前沿。

▲毫米波宽带直接调频器和毫米波极化分离器属国内首创,并获得专利保护和省级优秀专利银奖和铜奖

▲国家科学技术进步三等奖

▲《关于成立物理系撤销基础部建制的通知》(西电档案馆藏)

自1987年物理系独立设系开始,就有了西北地区工科学校里面的第一个理学硕士点“无线电物理”。紧随其后,1987年“应用物理学”专业开始招生,1998年获批“无线电物理”博士授权点,2003年获批“光学”博士授权点、2006年获批“凝聚态物理”“等离子体物理”硕士授权点……后来很快又有了物理学的博士后流动站,多次评估屡获优秀。“电子信息科学与技术”本科专业从1999年开始招生至今一直保持全国前三的水平。科工局的电波观测站、环境监测网,也是国家级的野外测量中心,设在西电新校区,当时全国高校仅此一家。培养的学生中,有王中林、武向平、于全等院士,有景俊海、阴和俊等省部级领导干部,也有全国五一劳动奖章获得者成红霞等后起之秀。

▲1997年物理系电波研究室全体合影

从左到右:第一排 张栋国 王立均 萧景明 吴振森 黄际英 许季华 曹建渠

第二排 韩香娥 王秀兰 王大明 杨瑞科 蔺胜利 张民 郭立新 李良超

与西电物理学科不断走强相始终,历任系主任在人才培养和学科建设上始终保持了一以贯之的战略定力。吴振森回忆道:坚持与国防结合,坚持与工程应用结合,坚持有所为有所不为,这是我们西电物理学科的特色,几代人都坚持秉持继承下来了。从王一平到肖景明,到葛德彪再到吴振森,西电物理学人甘坐冷板凳、在低调务实中形成了迎着国家战略需求走,始终与国家命运紧相随的学术底色。这种底色以革命家、教育家王一平为肇始,代代传承,历久弥新。

1995年仲夏,一架飞往法国的航班刚刚从古城西安启航。郭立新从机窗上打量着生活了27年的关中平原。这是他第一次出国,旁边坐着自己的恩师吴振森。两年前他刚刚毕业留校,他们此行是前往法国国家科学研究中心230研究所,他们将参加中法科技合作项目“多相流中非球形粒子的测量”。在那里,郭立新迎来了一次眼界大开的机会,世界一流的实验仪器和设备将出现在他的眼前,任由他使用。他和导师在此后的一个多月的时间里,甚至都没有去海边走一走或者去看一场球赛,亦或喝一杯咖啡的闲暇,完全沉浸在科研的世界里。一个月后,他们解决了国际上一直未曾解决的大尺寸粒子散射计算收敛性和稳定性问题。中国学者这种做事投入、迅速而且准确的科研性格得到了合作的法国团队的高度赞赏。他们还聘请法国专家作为讲座教授,“走出去、请进来”,打开了物理学科国际交流的大门。

经此一役,郭立新在学术思想上打开了一扇窗,他看到了更远的世界,以更加勤奋的姿态成为西电实验室中每天最后离开的那批人。他的时间表是这样的:一天24小时,一年365天,只要不出差、不开会、不上课,他每天早上8点到实验室开始工作,中午12:30吃饭午休一会儿,再继续干到晚上7:30离开实验室,回家吃个晚饭再返回来工作到0点左右,孤灯清影,安之若素,只争朝夕,一往无前。

天道终酬勤,1998年,工作第五年,郭立新在他工作的第五年被破格提升为副教授,三年后的2001年,再次破格晋升为教授,并被确定为西安电子科技大学中青年学术骨干和首批学术带头人。仅仅几个月后,他被评为博士生导师。此时,距离他34岁的生日的到来尚需几日,更证明了当初王一平的慧眼独具。

▲郭立新团队1998年获国家科技进步奖三等奖

时间来到2013年,郭立新的人生角色开始转换,这个入选西电“最受欢迎的老师”且被评为陕西省教学名师的学者成为刚刚组建的物理与光电学院的执行院长。在此之前,物理属于理学院,他的导师吴振森为首任院长。在此之后,郭立新挑起了西电物理学科发展的重担,一直到2022年,物理单独设立学院,学院所有本科专业均进入国家级一流专业行列。经过九年的历练,郭立新对于西电物理的发展有了更精准的战略研判,那就是,信息物理、理工交融。

什么是信息物理、理工交融?郭立新这样解释:

这是我们的品牌。现在在整个国内,我们在做西电的物理系的特色或者我们的品牌,对此,我们学院上下达成一致。比如说成电,他们更多的是做确定性的目标,譬如一个具体的飞机导弹,研究它的散射特征,而西电重在随机,我们研究的重点在复杂环境的随机特征,例如说海面动态的复杂的一个起伏,变化的我们的自然的背景,陆地的背景,它种类很多,都是随机的。我们偏重于研究随机特性,包括传播对流层、电离层,包括临近空间高速飞行器的一些通信,一些探测里边的问题,还有包括激光雷达,这里边的一些关键的技术我们有深厚的积累。

▲郭立新、吴振森团队2018年获国家级教学成果奖二等奖

2022年的夏天,西安城经历了数十年难遇的炙烤,站在院长办公室的窗前,郭立新陷入了深深的思考,18岁选择物理,三十多年拾阶而上,物理学院的建立让西电的物理学科开始步入更大的发展舞台。往事历历,“年轻人要树立远大的理想和抱负,出了校门就是国门”。老校长保铮院士叮嘱自己的一句话再一次浮现在心头,为国家做事,物理便具有了杠杆的作用。而多年前主持的一场庆祝大会的场景更让他觉得责任在肩,砥砺无止境。

物理自诞生以来,从来没有停止过改变世界的努力。1905年,随着爱因斯坦狭义相对论的到来,人类的时间和空间观念获得历史性的改变,这一年成为人类科学史上的爱因斯坦奇迹年。1999年后,为了迎接这一奇迹年的百年华诞,联合国通过决议:2005年为世界物理年。镜头来到这一年的5月21日的西电,西安电子科技大学科技楼报告厅,一场三百人参加的纪念大会气氛热烈,西电庆祝世界物理年暨祝贺王一平教授八十寿辰大会如火如荼。

▲庆祝世界物理年暨祝贺王一平教授八十寿辰

走过八十个春秋的王一平着朴素的蓝色工装步入会场,时任书记李立、校长段宝岩上前相迎,郭立新主持了这场西电校史也是西电物理学科发展史上一次特别的盛会。李立书记深情地回顾了王一平波澜壮阔的一生,段宝岩校长发表了热情洋溢的致辞。武汉大学校长侯杰昌发来贺词,坦言,如果晚退休几年,王一平应该首先获评院士,实已至,名未归。多位院士弟子和院所所长总工用鲜花、掌声和生日蛋糕致敬恩师,缅怀岁月。而当王一平教授的新书《近代物理百题》的签售环节到来的时候,人生奋斗无止境的现实蓝本从这一身朴素的蓝衣长者的笔端流淌进后来者的心田。

▲武汉大学在王一平教授八十寿辰发来的贺信

结束语

“科学研究就像海洋里的浪头一样,一浪一浪地过去。当一个浪头达到最高峰的时候,其下一步必定要下落,然后新的浪头再出来。一国若要发达,必须自己找到新的浪头,看准新的浪头是从哪里开始,在它还没有达到最高峰时,最好在它刚要开始时就将它抓住。”诺贝尔奖得主李政道如是说。

20世纪40年代学界公论:海相沉积物中才有石油和天然气,然而中国的科学家们通过研究中国的地质条件,提出陆相沉积物中一样可以有石油和天然气,由此著名的“陆相生油理论”在理论基础上率先实现突破。在这个理论的指导下,大庆油田横空出世,一举鼎定新中国能源版图,世界侧目。基础学科研究的压舱石之功由此管窥。看准新浪头并在开始就抓住源头的关键,就在于强化基础科学的研究,找到基础科学研究的新规律。

2021年12月,联合国第76届大会宣布2022年作为“基础科学促进可持续发展国际年”,着重强调了基础科学对研究、教育和可持续发展的重要作用。此前一个月,中国科学院制定“基础研究十条”,推出一系列加强基础科学研究的新思路、新政策、新措施,为满足国家战略需求提供科学基础和关键核心技术支持。

2022年3月,西电物理学院的扬帆起航就是在这样的时代大势之下顺势而起。这背后是中美战略博弈中中国人对于基础学科的价值再勘定再认识再提升的重大历史转折。于西电物理学科而言,用副院长魏兵的话来讲就是逐步发现物理重要价值并逐步建立单独阵地的过程。

“成立物理学院开启了学校基础学科发展的新征程。学院将面对物理及交叉学科的国家前沿和国家重大战略需求,按照国际一流物理学科建设标准,在包括现代量子物理、电磁物理在内的多个科研前沿方向上,建立若干极具特色的一流研究团队和若干先进或尖端的科研平台;在前沿基础和应用基础研究方面,做出具有国际影响甚至领先的原创性重大研究成果,同时培养出一批基础学科拔尖人才;在人才培养、科学研究和交流合作等方面形成一个特色鲜明的、极具吸引力和竞争力的、可持续发展的国内一流物理学科,成为国内工科院校中物理学科发展的标杆之一。”

阵地新立,旌旗猎猎,誓师大会上,郭立新言之铿锵,硝烟外,一场新的战斗才刚刚打响······

本文系“西电博物馆里的中国第一”栏目特别策划系列稿件之一

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com