民法典第142条规定的理解(意思表示的生效时间)

民法典第一百三十七条:以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效,现在小编就来说说关于民法典第142条规定的理解?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

民法典第142条规定的理解

民法典第一百三十七条:以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效。

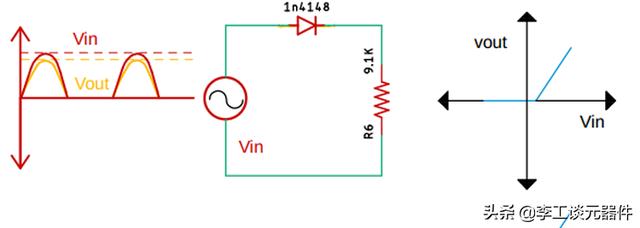

以非对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示,相对人指定特定系统接受数据电文的,该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的,按照其约定。

本条释义:

1.本条变化

本条源自《合同法》的到达生效的规定。

2.规范目的

本条规定的是意思表示生效。民事法律行为确定的权利义务内容要生效,须以法律行为成立为前提,而意思表示是法律行为的核心要素,意思表示生效才使法律行为成立。

从体系上看,本条和第138条是关于意思表示的基本区分,即分为有相对人的意思表示和无相对人的意思表示。区分效果在于,无相对人的意思表示在作出时即发生效力,而有相对人的意思表示须以对方了解或到达对方时才能生效。本条将有相对人的意思表示再分为两种情形:对话方式的意思表示以对方了解为生效要件;非对话方式的意思表示以到达为生效条件。

此外,在现代社会信息化和网络化兴起后,电子商务交易应用广泛,本条第2款进一步就数据电文形式的意思表示生效作出规范,使电子商务交易中的法律行为具有基本法律依据。

3.意思表示的发出

(1)发出的意义

本条尽管未规定意思表示的发出,但发出问题是意思表示生效不言自明的前提。因此有必要对此进行分析阐述。

所谓意思表示发出是指表意人将其内心意思明确地表示于外的行为。发出是意思表示的生效前提,但也同时关联其他的民法问题,其意义体现在如下方面:

第一,表意人是否具有权利能力和行为能力,应以意思表示发出时为准。

第二,意思表示发出后,表意人死亡、丧失行为能力或行为能力受限制,其意思表示不失其效力。

第三,意思表示有无瑕疵,诸如错误、受欺诈、受胁迫,均以发出的时间典为准。

第四,意思表示的生效,以发出为前提条件,例如,对于未经发出的要约,不可进行承诺。

(2)发出的时点和效果

判断意思表示发出的时点和效果,根据有无相对人而不同:

第一,无相对人的意思表示,表意人完成其表示过程,意思表示即发出。例如,遗嘱人自书遗嘱,在其亲笔书写、签名、注明年月日后即为发出。再如,悬赏广告在贴出时即为发出。通常此类意思表示,发出后就生效。

第二,有相对人的意思表示,为了发出表示,表意人应当使表示向受领人的方向运动,并且应当能够预期在正常情况下表示将到达受领人处。于此根据意思表示的形式不同而又区分:

其一,口头表示。向在场的对方当事人,以使其可理解的方式说出表示,即为发出;以电话方式的交谈,亦视同在场。对于不在场的相对人进行口头表示,则可以通过传达人送达。

其二,书面表示。向在场的相对人作出书面表示在递交给该人时,即发出意思表示。但如果表意人仅书写文件而未交给对方,则并非发出。向不在场的相对人作出书面表示,表意将完成的表示送上通向受领人的道路,且通常可以预期该表示能够到达受领人处,即为发出。例如,将书信投入邮筒或委托他人寄出。

有相对人的意思表示发出后,并非立即生效,是否生效仍需结合其他条件判断。

(3)特殊问题:非表意人发出意思表示

意思表示通常由表意人自己发出,但可能存在一种情况,即表意人虽作成意思,但尚未发出,而他人误代为发出,典型的实例是:某人将书写号的内容为承诺的信件贴上邮票置于书桌上,但尚未决定是否邮寄,而其家人看见,便代为投寄出去。学说上称为“脱手的意思表示”或“发出的意见”。依意思表示原理,须有“行为才能”,如非表意人的行为,根本不构成意思表示。但民法学说上认为,表意人对意思表示之进入交易过程,依其支配及管理范畴有可归责的事由时(将贴好邮票的信件放到桌上),应视为意思表示已发出,但可撤销,并赔偿相对方的信赖利益损失;反之,表意人无可归责事由时(如信件被盗窃后发出),应认为意思表示未发出,虽不必撤销,但仍应赔偿相对方的信赖利益损失。总之,表意人须为处于其风险范围内的“脱手意思表示”负责。

4.意思表示的生效

(1)对话方式的意思表示:了解生效(本条第1款)

但是如果受领人没有注意或者听力有问题,未听清楚,则因意思表示未达到,因为受领人未了解意思表示内容,而不生效。

(2)非对话方式的意思表示:到达生效(本条第2款第1句)

意思表示的“到达”按民法通说的理解包含两层含义:一是意思表示已进入受领人的支配范围;二是置于受领人通常情况下可以了解的状态。例如,解除的信函于工作时间投入相对人的信箱可认为到达;如果解除的通知于夜间12点投入信箱,则不可期待受领人半夜开箱取信,应认为于次日到达。

意思表示经由中间人转达。此时,到达之判断应区分不同的中间人形态:一是受领代理人。因代理行为之效果直接归属于被代理人,意思表示到达受领代理人即到达本人。二是受领传达人,是指有权接受意思表示之人,如家庭成员,办公职员,相当于受领人的“活信箱”。三是表示传达人,意思表示交与传达人或向其售出由其传达,直至传达到表示受领人才算是到达。

(4)数据电文形式意思表示(本条第2款第2句、第3句)

关于“数据电文”,根据《电子签名法》第2条第2款“是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息”。根据《合同法》第11条界定的范围包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮寄等可以有形地表现所载内容的形式。

数据电文意思表示的生效时间,根据本法本条原则上也是到达生效,但应进一步区分:一是相对人指定特定系统接收数据电文的,该数据进入该特定系统时生效;二是未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。

(5)到达的障碍

意思表示可能因为受领人的行为而不能到达或迟延到达,此时发生到达障碍问题,具体可分为如下情形:

第一,受领拒绝。对于意思表示到达构成何种情形,应视受领人是否有权拒绝而定。如果受领人有权拒绝,例如表意人出言不逊而受领人离开房间或挂断电话,则意思表示未到达。如果受领人无权拒绝,意思表示即使未进入受领人的控制范围,也被视为在它本该到达的时间生效。此处,应用的理论是类推法律行为所附条件成就或不成就之拟制。

第二,受领设置瑕疵或欠缺,是指受领人受领设置缺乏或有瑕疵,如未提供通信地址、传真机出现故障、电子邮箱已满等。理论上采取较有弹性的方式处理这些情况,一方面,受领设置有瑕疵时,不可合理期待受领人知悉,表意人除非继续以可能的方式尝试送达,否则意思表示不发生到达的效力。另一方面,表意人有较大的选择空间:如果他选择继续以恰当方式发送,无论何时将意思表示送入受领人支配领域并可合理期待受领人知悉,则拟制该意思表示适时到达,不构成迟延;如果表意人反悔,则可以停止继续送达,不必拟制意思表示已到达并受其拘束。

(6)向无行为能力或限制行为能力人的意思表示到达

如果意思表示到达无行为能力人的法定代理人处,则向无行为能力人的意思表示有效。因为无行为能力人不具有必要的知悉能力,因此须由其法定代理人受领。

如果意思表示到达限制民事行为能力人,原则上也要由法定代理人受领,但如果意思表示给限制行为能力人带来纯粹的法律上利益,或法定代理人已经同意或追认,那么对限制行为能力人的意思表示到达时生效。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com