如何组织武装部会议(武装组织周亦奇)

周亦奇:武装组织治理制度与反叛成功

作者:周亦奇,上海国际问题研究院公共政策研究所助理研究员

来源:《国际安全研究》2021年第4期

微信平台编辑:周悦

【内容提要】 当前武装组织治理制度建设成为内战研究的重点。武装组织治理制度是武装组织对其控制区域和民众管理的相应制度与规则体系。以反叛成功为分析对象,通过系统评估武装组织治理制度建设对其内战中获得冲突优势的影响,可以看到,武装组织的反叛成功并不直接由武装组织治理制度决定,而是取决于武装组织治理制度在内部与外部产生的效果。在内部维度,武装组织治理制度需要取得良好的相对治理绩效;在外部维度,武装组织治理制度需要一个有利的国际战略环境并可对其进行塑造。而武装组织治理制度并不能确保相应效果的实现。通过混合研究的模式对以上观点进行检验:在定量研究方面,通过两个不同层次的数据库对于武装组织治理制度与反叛成功的关系进行检验,发现武装组织治理制度与反叛成功之间无直接的联系;在案例比较研究方面,通过两个具体武装组织的实践案例(阿富汗塔利班和“伊斯兰国”组织)进行分析,可以发现武装组织治理制度与反叛成功之间的关系并不确定,因此并不存在简单的正向促进关系。

【关键词】 武装组织;内战;反叛治理;反叛成功;混合方法

在传统的国内冲突研究中,武装组织 通常被视为“整合性的行为体”(Unitary Actor)。在此分析视角下,其内部以及军事作战之外的行为和制度建设并未进入研究者的分析视野。伴随着分析层次的下沉与分析单位的细化,众多研究发现在内战进程中,武装组织除军事作战之外,还会建立一系列的治理制度,提供秩序维持、公共服务、教育宣传等工作。此模式在既有研究中被称为“武装组织治理制度”(Rebel Governance,以下也称“治理制度”)。

为加深对此议题的理解,本文试图回答以下研究问题:在内战进程中,武装组织的治理制度与武装组织推进其战略目标的实现(以下简称“反叛成功”)之间的关系如何,能否对反叛成功起到正面的作用。本研究认为,虽然武装组织建立治理制度的意图在于促进反叛成功,但其与反叛成功之间并不存在直接联系。武装组织治理制度若要促进反叛成功,其中间机制是改变双方实力对比的治理制度,但此机制在实践中受到多个限制性条件的影响。这些条件取决于武装组织治理制度与其内外部环境的互动,已超出武装组织治理制度本身的范畴。本研究在理论演绎之外,以数个武装组织制度治理数据库为基础,对标相关前人研究进行定量检验,并对阿富汗塔利班和“伊斯兰国”组织两个案例进行比较分析,从定量和定性两个层面对本文相应观点进行分析和论证。

一 武装组织治理制度与反叛成功:既有研究与不足

武装组织治理制度是指武装组织在军事作战之外针对控制地区所建立的治理体制。在内战研究中,武装组织建设治理制度的研究主要集中于起源、形式与影响三个方面:

第一,一部分研究分析武装组织治理制度的起源问题。武装组织治理制度通常与领土和合法性有关,是武装组织逐步从“流寇”(roving bandit)走向“坐寇”(stationary bandit)的过程, 这一过程可提升该组织的外部合法性,并提升组织的工作绩效。 第二,武装组织治理制度在功能上可分为权威构建、财政汲取和公共服务三方面。 第三,在治理制度所产生的影响上,既有研究多集中于战时行为方式与战后制度选择等方面,强调治理制度对武装组织行为道义性与战后国家发展的影响。

本文讨论的问题属于武装组织治理制度的影响研究,侧重于讨论治理制度与反叛成功之间的关系。一般意义上,赢得战争的胜利是反叛成功的体现。不过,在现实的内战中,反叛成功的范畴要大于狭义的内战胜利,需要根据具体反叛组织的实际目标进行调整。因此,本文将反叛成功定义为,武装组织获得内战胜利或取得对其最终胜利有显著关联的斗争进展(如取得关键地区的控制权、逼迫政府作出重大让步等)。以反叛成功为研究的切入点具有如下意义:

第一,反叛成功是检验武装组织治理制度的重要参考。武装组织的首要目标是,通过武装的方式实现其政治或战略诉求。在此过程中建立的各种形式的治理制度,其根本目标都是希望提升武装的战场表现。

第二,反叛成功也是武装组织治理制度实现长久影响的必要条件。只有在反叛成功的前提下,武装组织治理制度才会产生长远的影响。

在传统经验中,武装组织治理制度是其获得优势乃至胜利的重要渠道。在切·格瓦拉(Che Guevara)撰写的经典著作《论游击战》(Guerrilla Warfare)中,有专门的篇幅论证了游击队与农民结合,并建立稳定的税收、医疗、教育和立法制度对于赢得胜利的重要性。 除了经典著作的讨论,也有研究认为,通过一系列治理制度,武装组织利用公共产品,可以更有效地进行资源汲取,使武装组织获得更多支持,以提高获胜概率。例如有研究认为,武装组织通过一套类似于准国家的治理制度建设,可建立阻止其他反对派武装崛起的屏障,从而促进组织的整合。

但近年来,越来越多的研究发现,武装组织建立的治理制度未必有利于其取得武装斗争的优势地位。例如,在相应武装组织建立税收等固定财政汲取制度后,反而会引发当地民众的不满和抵制。 另有研究表明,武装组织建立的治理制度同样存在治理失灵和制度蜕变的问题,可能会从服务基层的制度变为掠夺民众的制度。还有研究发现,武装组织治理制度建设与武装组织战斗力之间并没有正向的对应关系。

除了上述经验上的挑战,在理论上,武装组织治理制度与反叛成功的关系也存在如下两个问题:

第一,研究武装组织治理制度的作用,需要甄别治理制度与相应的支撑性因素的关系。治理制度的基础多为武装组织的实力。治理制度与武装组织实力这两项因素虽然相互影响,但不可混为一谈。若要论证治理制度可有效地促进反叛成功,就需要论证治理制度可以外生地作用于武装组织实力的增长。否则,如果治理制度的作用实际上都是武装组织实力增长后的内生性产物,那么治理制度本身的作用便不可被高估。

第二,分析武装组织治理制度的作用,要区分制度本身与制度所产生的效果,更不能假定制度建立后即自动地会产生预期的效果。的确,任何武装组织建立治理制度肯定有相应的目标结果,但该结果能否实现,这并非是一个确定的关系。若研究者先入为主地认为,武装组织建立治理制度就等同于治理制度可实现相应成果,那就仅仅关注了治理制度建设带来的意向性结果(intended outcome),但并未考虑治理制度建设也可能出现非意向性与非预期性结果。正如詹姆斯·C.斯科特(James C. Scott)所分析的那样,许多试图改善人类状况的治理项目最终都会失败。 许多武装组织即便设计出了一套先进甚至超前的治理制度,但也未必能促进其实现反叛成功。因此,研究者除考虑武装组织建立的治理制度,还需分析这些治理制度在实践中的执行情况和与控制区民众互动产生的结果。

因此,本文试图完成如下两项目标:其一,通过理论梳理武装组织治理制度与反叛成功之间的机制;其二,通过混合研究法的方式,既用定量方法评估武装组织治理制度对反叛成功的影响,又用定性方法展现治理制度与反叛成功之间的途径。

二 理论框架:武装组织治理制度建设与反叛成功

武装组织的治理制度是本研究的核心概念。治理在社会科学中有多重定义,本文将治理定义为,“一种促进集体规范和公共产品的社会协调制度模式”。 武装组织治理制度在本文中被视为一种制度。根据道格拉斯·诺斯(Douglass C. North)等学者的经典定义,制度是对人类互动行为设计的相应规则。 因此,本研究将此概念定义为,武装组织在正常的军事组织之外发展出一套以涉及政治、经济与社会等多个方面的治理制度,并以其控制区域的民众为主要管理和互动对象。

在治理制度的具体特点上,武装组织会建立多种不同的治理制度,不同制度的规范和服务对象不同。因此,治理制度与其他制度的主要区别在于其非军事性和社会性两个方面。 首先,武装组织治理制度的直接功能并非军事作战,而是政治、经济、社会等非军事领域,其主要目的是经营管理武装组织控制的势力范围。因此,治理制度并非是武装组织内部的中央指挥或武装组织管理制度。其次,武装组织治理制度针对的是武装组织之外的普通民众,具有社会性特点。

(一)理论分析与假设推断

本研究认为,治理制度本身与反叛成功并无直接关联,治理制度本身不能决定其产生的效果,而一系列超出治理制度之外的其他因素,则塑造着治理制度产生的效果。

武装组织与其对手的实力对比是决定反叛成功的最直接因素。若要分析治理制度对反叛成功的作用,关键在于分析治理制度能否增强武装组织的自身实力,并削弱对手实力。在研究起点上,本文认为,只有在控制一定的势力范围和民众后,武装组织才会建立治理制度。因此,治理制度的出现表明武装组织获得了一定的实力基础,但实力基础并不等同于武装组织已获得压倒对手的优势。因此,本文关注的焦点并非是武装组织治理制度的出现原因,而是该类制度建立后对反叛成功的影响。当治理制度可增强武装组织的自身实力,或可以削弱政府武装的实力时,治理制度便是武装组织取得成功的有效因素(参见图1)。治理制度能否改变其与对手的实力对比,取决于其在两项维度上的表现。在内部治理维度(以下简称“内部维度”),武装组织治理制度需取得相比对手更好的治理绩效,增强自身。在外部环境维度(以下简称“外部维度”),武装组织治理制度需有助于该组织塑造有利的国际战略环境,进而提升合法性。但在实践中,治理制度在以上两项维度产生的效果都是高度不确定的。

图1 理想情况下治理制度的作用过程

资料来源:作者自制。

(二)武装组织治理制度的内部维度及其不确定性

在内部维度上,武装组织治理制度对反叛成功的作用取决于其相对绩效表现。相对治理绩效是指,武装组织治理制度是否在实践中给其控制民众带来更满意的治理绩效。此处定义除了强调治理制度产生的绩效,更加强调相对性,也即武装组织治理制度的绩效高低,是建立在与其对手相应绩效对比之上。因此,某些武装组织治理制度即便本身并不完善,但如其对手的相应治理制度效果更为不佳,那武装组织治理制度依然可取得较好的相对治理绩效。

相对治理绩效是武装组织治理制度对反叛成功影响的重要条件。治理制度若要促进武装组织获得成功,一般可通过两条路径:其一,治理制度具有增强动员的功能,进而争取到更多民众的支持和更为稳定的资源汲取能力;其二,治理制度在提升武装组织动员能力后,同时也削弱了对手的民众基础。内战本质就是一种竞争性的国家建构。 因此,武装组织治理制度只有在通过“竞争”并展现比对手具有更好(或者更不坏)的相对治理绩效后,才可实现增强动员和削弱对手支持的作用。而单纯建立治理制度本身,并不保证其在竞争中的相对治理绩效优势。其原因如下:

第一,武装组织治理制度在执行后常难让民众满意。即便治理制度要求武装组织向民众提供公共物品和社会福利,但在实际操作中这些服务工作的实际落实以及执行存在巨大的差异。例如,有研究发现,武装组织建立的公共服务制度可能会蜕化成为组织成员谋取个人利益的一种手段。

第二,控制区域的地方性特征将限制武装组织治理制度实现更好的绩效。武装组织建立治理制度是一种自上而下树立规范的过程,这必然会与该地区民众的实际需求和既有条件产生张力。有研究发现,当某地区的民众在武装组织到来前拥有较好的社会服务治理制度,那么武装组织在此地区强推治理制度时只会导致民众产生厌恶感,反而削弱了自身的实力。

第三,武装组织治理制度治理绩效还取决于对手的治理制度绩效与调整模式。对手可根据武装组织的治理制度发展调整自身的治理制度,进而扭转相对治理绩效。此外,武装组织的治理制度也会成为对手打击的目标,其相对治理绩效也可能受到影响。例如,有研究发现在叙利亚内战中,武装组织建立的医院、学校等治理机制也是叙政府军打击的目标。

(三)武装组织治理制度的外部维度及其不确定性

在外部维度上,武装组织治理制度对反叛成功的作用还取决于该治理制度与外部战略环境的关系。外部战略环境是指,武装组织及对手所接受的外部支持和国际认可的情况。对武装组织而言,更为有利的外部环境是指其可以获得更多外部支持和国际认可,而对手获得更少的外部援助和国际认可。如果武装组织治理制度存在此类有利的国际环境,甚至可帮助塑造此类环境的形成,则治理制度有利于促进反叛成功。有研究认为,武装组织通过治理制度塑造出准国家的形象,从而获得更高的认同。 但在实际中,治理制度在改善武装组织的外部战略环境上的作用并不明确,主要有如下两项原因:

第一,外部战略环境的改善不仅取决于武装组织具备形式上的国家属性,更取决于该组织的理念与政治诉求。某些具有极端理念的武装组织即便具备了治理制度,其也难获得国际认可。

第二,武装组织治理制度带来的国际影响可能反而导致对手获得更强的外部援助。武装组织治理制度的建立,可能使得外部援助方进一步意识到该组织的实力与威胁,进而开始加大对其对手的支持力度。

基于以上讨论,本文得出两项主要推论。

推论1:武装组织治理制度与反叛成功无直接促进关系。

第一项推论试图挑战反叛治理制度有效论的观点。根据理论,本文认为反叛治理制度与反叛成功并没有直接联系。

推论2:实现武装组织治理制度在拥有相对治理绩效优势(内部维度),并在有利的外部战略环境下(外部维度),可加大反叛成功概率,反之则无法产生正面促进影响。

第二项推论也试图建立起武装组织治理制度与反叛成功实际的作用路径。武装组织治理制度在内外部两项维度上的表现,将决定其能否最终影响反叛成功。内部维度中的主导因素是相对治理绩效,而外部维度中的主导因素则是外部战略。武装组织治理制度只有实现了更优的相对治理绩效,并确保有利的外部战略环境下才可促进武装组织获得成功。而内外部维度中任何一项的不满足,都会导致武装组织治理制度无法促进反叛成功,甚至带来反向作用(参见图2)。

图2 实际情况下治理制度的作用与局限

资料来源:作者自制。

(四)研究设计

为验证两个推论,本文将采取混合研究的方法,使用定量研究和案例比较的方式对此问题进行说明。推论1采取定量研究的方式,是因为这个推论主要涉及变量之间的相关关系,属于分析某项因素的影响(the effect of causes)。此类推论通过定量研究可得到较有说服力的论证。推论2则采取比较案例论证的方式。因为推论2涉及治理制度与最终结果之间的过程,涉及多因素组合(configuration),因此采取比较案例研究更为匹配。

1. 定量检验设计

近年来,武装组织治理制度研究在研究方法上呈现出从定性为主向定量与定性结合并相互促进的特点。 伴随着研究的逐步深入,研究领域开始出现数个武装组织内部制度的数据库,戴维·坎宁安(David Cunningham)等人开创了首个以反叛组织为分析单位的“非国家武装行为体数据库”(Non State Armed Actor Dataset,以下简称NSA数据库), 该数据库记录了世界范围内数百个武装组织的内部情况数据,包含组织实力、内部组织结构等变量。而梅甘·斯图尔特(Megan Stewart)则在NSA数据库基础上,加入了涉及本文关注的包容性治理制度。 此外,瑞克·黄(Reyko Huang)也设计了一个全球性的武装组织治理制度数据库(Rebel Governance Dataset,以下简称RGD数据库),重点分析武装组织所建立的各项治理制度。本文将使用以上两个数据库相应变量,对武装组织治理制度建设进行测量。如此操作主要有如下考虑:

第一,通过不同数据库和不同层次的分析数据,可对分析内容进行多点定位,增强结果可信性。本研究采取不同来源和不同分析层次的数据库,既有在组织层面的数据库,又有在总体内战层面的数据,这都可以增强研究结果的可信性。

第二,利用既有数据库也可使本研究分析有参照,可在重现既有研究基础上,同时对其进行批判性分析。本定量研究会参考前人所使用的变量,但会重新思考变量设计时的背后逻辑,并对其制度本身的作用加以甄别。

本研究以反叛成功为主要因变量,使用内战结果测量反叛成功。内战结果主要分为胜利、和平协议以及停火三类。本文选取获胜(武装组织或政府取胜)为判断的指标。选取这一指标有如下考虑:其一,以武装组织获胜来衡量反叛成功,可以规避和平协议或停火等指标的模糊性;其二,由于在实践中反叛成功具有复杂性,单纯用数据库中机械规定的反叛胜利来衡量会遗漏一些情况,但如果单纯用和平协议和停火进行定量检测又十分模糊。

因此,本文也将政府获胜纳入检验的因变量,将政府获胜概率下降也视为反叛成功的体现,此处理方式拓展了反叛成功的外延,也确保了定量的讨论标准与后续案例的讨论相一致。具体数据来源主要参考了NSA和RGD两个数据库中对具体内战结果的相应编码。如果治理制度可以有效提高武装组织获胜的概率或显著降低政府方面获胜的概率,则说明治理制度具有一定作用。

在自变量的选择上,根据前文,武装组织治理制度建设为本文的自变量。本研究主要参考了RGD和NSA两个数据库。RGD的研究中着重分析了武装组织的治理制度。而NSA则聚焦武装组织建立的包容性治理制度,也是各种人道主义、医疗、教育制度的总和。

在因变量和自变量之外,本研究还纳入了内战研究中常用的控制变量,包括内战发生时的经济发展、是否冷战、政体制度、战斗激烈程度、持续时间、山地地形、动员实力和战斗能力等变量。以上变量为既有内战研究的常用控制变量,在相关内战研究数据库中基本属于标准配置。

在具体统计模型上,根据两个因变量的特征和数据结构,本研究采取逻辑斯特模型(Logistic Model),正式表达式如下:

逻辑斯特回归模型:(武装组织获胜概率)

注:I=武装组织治理制度,=控制变量。

2. 案例分析设计

本研究还加入了两个案例,以案例比较法的基本设计思路,分析治理制度对武装组织成功的影响路径。本文分别选择阿富汗塔利班和“伊斯兰国”组织作为案例,并以这两个组织在具体实践中的行动和结果为分析切入点。选择这两个案例有如下考虑:

正负案例比较法是讨论某项理论机制的有效方法。 而这两个案例中,塔利班与“伊斯兰国”构成了一对具有代表性的正负案例。一方面,从初始条件相似性上,塔利班与“伊斯兰国”都具有政治伊斯兰的属性,同时都在相应的势力范围内建立起准政权和复杂的治理制度;另一方面,从结果和中间因素看,塔利班与“伊斯兰国”又有不同。在结果上,经过与美国长达近二十年的冲突,塔利班依然保持相当程度的政治与军事存在,并与美国签署和平协议,在一定意义上可被认为取得“成功”,可被认为是正面案例。而“伊斯兰国”虽依然存在,但相比鼎盛时期,已几乎丢失其全部控制势力范围,因此也可认为反叛失败,可被判定是负面案例。

三 治理制度与反叛成功:定量与定性的分析

在此部分,研究将对武装组织治理制度建设与反叛的成功进行系统性分析,从定量与定性两方面对此问题进行分析。

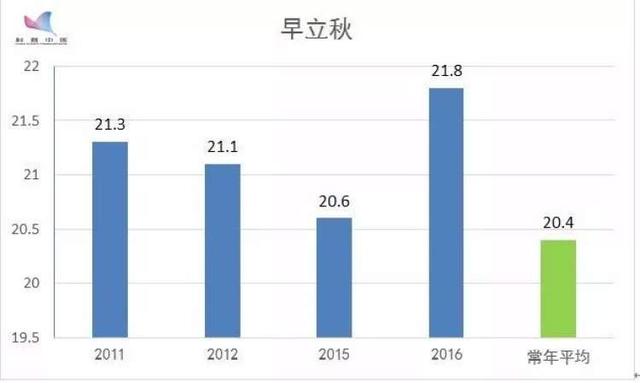

(一)武装组织治理制度建设基本情况

本研究首先描述武装组织治理制度建设的基本情况。根据NSA数据库,本研究统计了自1946年以来,世界范围内共373个武装组织的制度建设情况。根据数据库中的资料,本文主要统计治理制度,但同时还将以治理制度之外的武装组织内部管理制度作为参照(中央控制制度 和政治组织制度)。数据表明,近90%的武装组织都建立了相应的中央控制制度,近50%的武装组织建立了政治组织制度,而治理制度则相对较少。根据数据统计,只有较少数量的武装组织建立了相应的治理制度(63个),占据总体比例的1/6(参见图3)。以上数据表明,治理制度是武装组织进行政权和国家建设的关键,因此门槛较高,故而只有相对较少的武装组织才具备这一制度。

关于治理制度具体类型的分布问题,由于NSA数据库并未对治理制度具体类型进行分布,本文采取RGD数据库的基本资料。数据表明,宣传制度是武装组织最常使用的治理制度形式,在超过60场内战中,武装组织均建立了宣传制度。这表明了宣传制度的重要性。

图3 武装组织建立不同制度数种类分布图

资料来源:David Cunningham, Kristian Skrede Gleditsch and Idean Salehyan, “Non-state Actors in Civil Wars: A New Dataset,” Conflict Management and Peace Science, Vol. 30, No. 5, 2013, pp. 516-531; Megan A. Stewart, “Rebel Governance: Military Boon or Military Bust?” Conflict Management and Peace Science, Vol. 37, No. 1, 2020, pp. 20-21。

例如,有研究表明,在一些如“伊斯兰国”等恐怖主义组织的扩大过程中,传媒渠道和宣传工具是促进其扩大发展和招募者激进化的重要来源。 在宣传制度外,在相当数量的内战中(数量从25场到37场不等),武装组织都建立了外交制度、处理内部分歧的委员会与立法制度、涉及资源汲取和理念社会化的税收与教育制度、涉及公共安全的相应制度等(参见图4)。

图4 武装组织治理制度种类分布图

资料来源:Reyko Huang, The Wartime Origin of Democratization, New York: Cambridge University Press, 2016。

(二)数据分析结果

在进行系统性回归检验之前,本研究首先将前文罗列的武装组织治理制度与反叛成功进行描述性的交叉列连分析。数据表明,大部分制度与反叛成功都并未存在明显的关系,但在部分制度中有较微弱的关系。由于本文涉及的制度较多,如将其全部展示则占据篇幅较大,因此仅选取公共服务制度、宣传制度和立法制度三个具有代表性的制度进行考察。在武装组织取得胜利和未取得胜利的内战中,武装组织在建立以上三个制度与未建立此类制度的两个类别中的分布基本一致。在公共服务制度中,有16%获得胜利的武装组织建立了该制度,而失败的武装组织中则有19%建立了该制度,两者差距不大;在立法制度中,有36%获得胜利的反叛武装建立了该制度,而有27%失败的组织也建立了该制度,并未呈现显著的差距。只有在宣传制度的建设上,获得胜利的反叛组织与失败的武装组织的分布稍有差异,有78%获得胜利的组织建立了宣传制度,而有64%失败的反叛武装建立了宣传制度(参见图5)。

图5 治理制度与反叛武装获得胜利描述性分析

资料来源:Reyko Huang, The Wartime Origin of Democratization, New York: Cambridge University Press, 2016。

其次,本文通过回归模型与系统性检验方式,对反叛组织制度建设与反叛成功直接影响进行系统性检验。具体结果如下:

本研究以武装组织在内战中的不同结果为因变量,分别检验了不同的治理制度与武装组织获胜以及政府军获胜之间的影响。在自变量上,本文使用了RGD和NSA两个不同的数据库,从不同角度测量了武装组织的治理制度。首先,本研究采用RGD数据库。在既有研究中,瑞克·黄根据该数据库发现,武装组织治理制度建设有利于反叛组织获得胜利。不过,黄在研究中的因变量并不是任何具体制度,而是由治理制度数量总和形成的“治理程度变量”。此变量实际测量的不是具体治理制度的作用,而是武装组织治理制度的规模程度的作用。因此,本文不仅是简单重复黄的研究,而是将自变量替换为更加具体的治理制度变量,并且结合NSA等数据库,对此相应结果进行重新评估。

此外,除通过以上的回归分析判断治理制度与反叛结果之间的直接影响,本研究还采取了一种较为新颖的方法,通过模型稳健性检测的方式来判断治理制度对反叛成功的影响。本文采取了克里斯托巴尔·扬(Cristobal Young)和凯瑟琳·霍尔斯汀(Katherine Holsteen)提出的检测稳健性的系统性方法。 该方法可穷尽控制变量组合,并计算相应的检测变量在不同的控制变量组合下的系数方向与显著性的稳定程度。由于本文将属于二分类变量的内战结果作为因变量,并使用逻辑斯特模型,而系统性方法也适用于这类二分类变量和逻辑斯特模型。因此,本文以内战结果为因变量,将前文提出制度变量作为主要检测变量,并将模型中其他控制变量纳入其中,利用专门的统计软件计算最多1 024个回归系数(由主要解释变量之外的控制变量组合得出),并分析相关变量的稳健性情况。

1. RGD数据库分析结果

本文使用RGD数据,分别将瑞克·黄研究采取的“治理程度变量”和其他具体制度类型放入其中。本研究采取与前人研究相同的自变量,并取得相似的结果。“治理程度变量”与武装组织获胜存在显著的正相关关系,并与政府军获胜存在显著的负相关关系。但此结论并不等同于治理制度本身的作用,随后的系统性检测也表明这一变量关系稳健性并不稳定(显著性稳健度仅有58%)。在随后直接测量治理的模型中,不同类型治理制度与反叛成功之间呈现出十分复杂的关系。

第一,从方向性来看,一部分变量呈现出与治理制度有效论完全相反的方向。例如,在以武装组织获胜为因变量时,税收制度都呈现了负向关系,也即此项制度建立后反而会负面地影响武装组织的获胜概率。同样地,在以协商一致为特征的委员会制度中,在以政府军获胜为因变量的情况下,委员会制度呈现出正向关系,并且在90%的置信区间上保持显著。这也意味着,此制度反而会促进政府军获得胜利。而从系统性检验角度出发,委员会制度和税收制度的方向并不稳定,会随着不同的控制变量的组合而发生显著的变化。在以武装组织获胜为结果的情况时,税收制度的系数在不同控制变量组合下可从-0.65变化至0.75,非常不稳定,而在以政府获胜为因变量下,委员会制度的系数区间从-0.5到1,也呈现了不稳定的变化(参见图6)。

图6 委员会制度与征税制度系统性检验数据

资料来源:Reyko Huang, The Wartime Origin of Democratization, New York: Cambridge University Press, 2016。

第二,从系数大小和显著性来看,部分治理制度的影响系数较小,武装组织建立的公共安全、教育制度、外交制度,其获胜概率均不足1个单位:例如,外交制度变量不仅与理论预计方向相反,并且系数较小,仅为0.32(参见图7)。此外,某些制度虽在系数上对内战结果的影响数值较大,但却并不具备显著性。例如,立法与委员会制度、武装组织之间的影响系数均达到了1.01和1.31个单位,但其均不构成统计学上的显著意义。在本研究统计的治理制度变量中,大部分变量都并不与因变量之间存在任何显著性的关系。而在稳健性检验中,大部分治理制度变量的显著稳定性几乎为0,即其在不同变量组合成的一千多个回归模型中没有一个可取得任何统计学意义上的显著性(参见表1)。

第三,某些在模型中呈现显著关系的治理变量也无法通过稳健性检验。目前的数据表明:在具体统计的九项制度中,宣传制度与反叛成功之间存在统计学意义上的显著关系,其与反叛胜利的相关系数高达4.16个单位,并且具有较高的显著性。但在系统性检测中,其显著性稳定性仅有20%,这也表明宣传制度无法通过稳健性检验,其对反叛成功的影响并不稳定。

图7 RGD不同制度的系数示意图

资料来源:Reyko Huang, The Wartime Origin of Democratization, New York: Cambridge University Press, 2016。

表1 RGD数据库系统性稳健检验结果(以反叛胜利为因变量)

|

变量名 |

方向稳定度 |

显著性稳定度 |

测试回归模型数量 | |

|

RGD 数据 |

治理程度 |

100% |

58% |

1 024 |

|

立法制度 |

100% |

0% |

1 024 | |

|

协商制度 |

96% |

0% |

1 024 | |

|

征税制度 |

70% |

0% |

1 024 | |

|

公共安全制度 |

100% |

0% |

1 024 | |

|

人道主义制度 |

98% |

0% |

1 024 | |

|

教育制度 |

99% |

0% |

1 024 | |

|

宣传制度 |

100% |

20% |

1 024 | |

|

外交制度 |

59% |

0% |

1 024 | |

|

NSA 数据 |

治理制度 |

86% |

8% |

256 |

|

动员能力 |

100% |

83% |

256 | |

|

战斗能力 |

100% |

100% |

256 |

2. NSA数据分析结果

本文同时利用NSA数据对相应推断进行分析。由于武装组织的实力通常是其获得成功的重要中介因素,因此本研究专门利用NSA数据,从具体组织层面对武装组织治理制度与其实力的关系进行了检验(见表2)。主要分析两项内容:其一,在控制实力变量基础上,武装组织治理制度能否独立地提高反叛成功的概率;其二,治理制度能否对武装组织的实力提升产生实际影响。数据发现,在控制实力的情况下(模型1与2),虽然治理制度在方向上与理论预期一致(与反叛胜利概率正相关,并与政府胜利的概率负相关),但以上关系均不存在统计学上的显著效应。而与治理制度相比,武装组织的动员能力和战斗能力在系数上都是治理制度系数的近两倍,并且都呈现高度显著的关系。而在武装组织治理制度与动员能力和战斗能力之间的关系上(模型3与4),回归模型也表明治理制度与相应能力提升直接相关关系系数非常微弱,且均无显著性,并且治理制度与动员能力之间还呈现负向的关系。对于以上分析结果,本文还通过系统性检验方法进行分析,结果同样表明,治理制度变量与反叛成功的稳健性较弱,而相应的实力变量的稳健性则普遍较高。

表2 NSA数据库分析结果

|

反叛胜利 |

政府胜利 |

动员能力 |

战斗能力 | |

|

治理制度 |

0.95 (1.08) |

-0.57 (0.82) |

-0.14 (0.42) |

0.72 (0.63) |

|

动员能力 |

1.68 **(0.62) |

-0.03 (0.37) | ||

|

战斗能力 |

1.87 **(0.68) |

-0.02 (0.51) | ||

|

民族基础 |

-2.23 (1.25) |

0.43 (0.54) |

-0.04 (0.38) |

-0.64 (0.55) |

|

经济发展 |

-0.87 *(0.42) |

-0.01 (0.21) |

0.47 **(0.15) |

-0.51 *(0.21) |

|

人口数量 |

-0.36 (0.31) |

-0.12 (0.16) |

0.07 (0.12) |

-0.13 (0.18) |

|

民主发展 |

-1.38 (1.27) |

0.44 (0.56) |

-0.80 (0.41) |

-1.61 *(0.69) |

|

领土控制 |

12.92 (1455.40) |

12.18 (1455.40) |

-1.32 (1.77) |

14.03 ***(1.27) |

|

山地面积 |

0.47 (0.27) |

-0.26 (0.17) |

0.35 **(0.12) |

-0.23 (0.15) |

|

持续时间 |

-0.08 (0.06) |

-0.08 *(0.04) |

-0.00 (0.02) |

-0.08 *(0.03) |

|

观察值 |

192 |

216 |

216 |

216 |

|

R2 Tjur |

0.291 |

0.079 |

0.833 |

0.832 |

|

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 | ||||

通过RGD和NSA两个不同数据库和不同层次的数据分析,本研究推论1得到了验证,武装组织治理制度与其成功之间并无显著统计关系。

(三)案例部分

定量研究表明,武装组织治理制度与反叛成功之间并无显著的正向关系,但单纯的定量研究尚无法揭示为何治理制度不能直接作用反叛成功。为了打开治理制度与反叛成功之间的“黑箱”,本文以阿富汗塔利班、“伊斯兰国”组织等两个案例为基础,进行系统阐释。

1. 正面案例:阿富汗塔利班

九一一事件后,美国展开针对塔利班的军事行动,在推翻其政权后,塔利班转入地下,继续对抗驻阿国际联军和阿富汗现任政府。虽然历经多年的国际联军和阿富汗现政府军的围剿,塔利班不仅生存下来,而且不断继续扩张势力范围。2020年,塔利班已经完全控制阿富汗的75个区,并且在187个区与现任政府分庭抗礼。 据美国外交关系委员会报告,塔利班的实力已达到2001年以来的最高点。 此外,根据美国亚洲基金会2019年的一份报告,有64%的阿富汗受访者支持政府与塔利班和解。 以上事实表明,国际联军和阿富汗现政府目前暂时无力在军事上彻底剿灭塔利班,而在国际联军即将全面撤离的背景下,塔利班也有很大可能在未来取得更大的进展。

在塔利班与阿富汗政府以及国际联军的冲突进程中,其治理制度扮演了积极的作用。这其中有两重原因:其一,阿富汗政府与国际联军无法对相当范围内的阿富汗基层社会提供较为有效的治理;其二,塔利班的治理制度也具有更符合阿富汗基层实际的特点。

2001年阿富汗战争后,阿富汗新政府虽然掌握了喀布尔等几个大城市的控制权,但对于农村等基层地区的控制管理,却始终存在能力不足和治理不力的问题。根据相关研究,2001~2007年,新成立的阿富汗政府尚无法对广大基层地区提供有效治理,且存在滥用和贪污国际援助资金的问题,这些因素是导致塔利班在2001年被击败后迅速回潮的重要原因。 奥巴马政府于2008年上台后,美国和国际联军也意识到,缺乏基层治理制度是导致塔利班泛滥的重要原因,因此有针对性地提出了阿富汗稳定计划,并制定了综合的“反起义”战略(Counterinsurgency)。该战略主要包含三项目标:清剿(Clear)、坚守(Hold)和建设(Build),也即不仅要在军事上战胜塔利班,更要重点解决阿富汗政府治理制度不健全和治理能力不足的问题。不过,这一计划也并未取得理想结果。根据美国政府2018年的调查报告,阿富汗政府在此计划中无力、也缺乏足够意愿承接国际联军提供的治理制度和项目。

在2012年后,美国开始推动所谓的阿富汗战略“转型”,逐步将阿富汗安保工作移交阿富汗政府。这一时期,阿富汗政府的治理绩效问题依然严重。阿富汗政府陷入严重的党争之中,在后卡尔扎伊时代更是陷入双国家元首的情形之中。而在基层,治理能力不足的问题也十分严重。以2015年的昆都士省为例,当时昆都士省的省长、驻军首长和警察局局长分别属于阿富汗政府中的不同派系,相互掣肘,行政效率极低。由于阿富汗政权在基层缺乏抓手,大量依靠所谓的基层武装,导致基层的基本秩序进一步混乱,主要由地方武装组成的阿富汗地方警察经常以执法名义欺压当地平民。据报道,一直到2020年,在喀布尔郊区,基层民众依然无法享受到政府提供的有效公共服务, 这引发了许多民众的反感。

总之,正是由于阿富汗政府在基层孱弱的治理制度和能力,客观上在一定程度推高了塔利班治理制度在民众中的支持度。与阿富汗政府在基层治理上的举步维艰相比,塔利班迅速填补了阿富汗政府在基层治理上的真空,在阿富汗基层与农村地区建立了一套庞大复杂的治理体系。早在2006年,塔利班就已经在阿富汗部分区域建立了地下司法体系。2007年,塔利班宣布要建设自身教育与医疗体系,并允许世界卫生组织和联合国儿童基金会在其控制区域开展援助项目,指导塔利班武装开展民众疫苗防治等工作。

另外,根据美国智库研究,塔利班治理体制提供的众多社会服务在很多地方质量不低于甚至是超过阿富汗政府提供的类似服务水平。 例如有报道表明,塔利班在昆都士省建立的税收体制更为专业, 受到了基层民众的支持,进而为其提供了稳定的财政资源。同时,阿富汗政府治理制度内部的腐败和低效也反衬了塔利班治理机制的绩效。 有研究表明,当某一地区民众认为阿富汗政府的治理机制十分腐败,那么塔利班建立的各种治理机制就自然在该地区获得了民众的支持与合法性。

除内部维度外,塔利班面临的国际环境也发生了对其有利的变化。首先,由于美国和国际联军逐步从阿富汗撤军,这直接降低了塔利班在军事层面面临的巨大压力。 例如,早在2014年,驻扎在昆都士省的德国军队逐步撤离,并将该省防务移交阿富汗国民军。此项行动在一些既有研究看来是解除了塔利班活动的重要外部限制。

其次,塔利班建立的治理制度也是有针对性地提高其外部合法性的方式。近年来有研究发现,塔利班不断试图在塑造其提供治理制度的国际形象以及相对温和的外部印象。例如,在2001年后,塔利班提出《圣战者行为守则》(Layha),对组织的军事和民事各项行为进行了规定。2009年,塔利班提出了修改版的《圣战者行为守则》,增加了大量的治理制度内容。此次修改的目的之一就是塑造塔利班良好的国际形象。例如,在新的《圣战者行为守则》删去了袭击学校的相应策略,而在实际中,塔利班针对学校的袭击也有所减少。 在医疗方面,塔利班也采取了相对开放的姿态,与国际人道主义机构合作。以2020年新冠肺炎疫情为例,塔利班采取了积极的应对姿态,主动配合世界卫生组织和相关国际医疗援助机构进入其控制区域抗击疫情。塔利班在抗击新冠肺炎疫情上的积极态度甚至得到了美国国务院的赞扬, 这也进一步改善了塔利班的国际环境。

当然,塔利班建立的治理制度也存在滥用权力、限制女童教育、侵犯人权、贩卖毒品等问题。 不过,从相对绩效和外部环境的角度,塔利班建立的治理制度的确在此两方面取得了有利于自身发展的结果,进而促进了其在冲突格局中占据有利地位,属于本文相应机制中的正面案例。

2. 负面案例:“伊斯兰国”组织

“伊斯兰国”崛起之后,曾一度控制了横跨叙利亚与伊拉克、面积接近英国领土的区域。不过,“伊斯兰国”在2015年达到扩张高峰后,其在国际联军、伊拉克和叙利亚两国政府的围剿下节节败退,控制区域逐步萎缩。在“伊斯兰国”扩张过程中,其在控制区域建立了非常复杂且成熟的治理制度,这构成了“伊斯兰国”与其他恐怖组织(如“基地”组织)的最重要区别。本文以“伊斯兰国”在伊拉克摩苏尔崛起和覆灭为切入点,分析治理制度在“伊斯兰国”兴起与衰败过程中的作用。

摩苏尔是伊拉克第二大城市,2014年,“伊斯兰国”领导人阿布·贝克尔·巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)在摩苏尔正式宣布成立“伊斯兰国”。在“伊斯兰国”夺取摩苏尔和对该市的初期治理中,其治理模式在相对治理绩效上的优势,实际上促进了“伊斯兰国”在战场上获得胜利。

第一,在摩苏尔被“伊斯兰国”攻陷前,伊拉克政府对于该市的治理就存在比较严重的问题,间接促进了“伊斯兰国”在此地区的崛起和成功。有研究认为,早在“伊斯兰国”崛起前,伊拉克战争后新上台的马利基政府就采取了较明显的族群与宗教歧视策略,而这些政策在逊尼派人口占多数的摩苏尔地区产生了较为严重的负面影响,引发了民众严重的不满。

2007~2008年,伊拉克许多地区兴起了逊尼派的基层组织“觉醒运动”(Awakening Movement)。“觉醒运动”凭借在基层的合法性,成为当时美军打击“伊斯兰国”前身“伊拉克伊斯兰国”的重要依靠,且成功遏制了“伊斯兰国”与“基地”组织在伊拉克的蔓延。但在摩苏尔地区,马利基政府出于宗派主义的考虑,并不同意建立“觉醒运动”,导致“伊拉克伊斯兰国”势力一直残存于摩苏尔。 此外,当时的伊拉克政府还不断以所谓“反恐”和去复兴党化的名义,进一步挤压摩苏尔及其他逊尼派群体的发展空间。在中央政府层面,伊拉克总理甚至以涉恐名义,试图逮捕逊尼派副总统, 这引发了逊尼派的普遍不满。而在基层中,逊尼派民众的正常生活也常常受到政府歧视性政策的骚扰。 因此,虽然伊拉克政府长期将反恐作为摩苏尔地区的管理工作重心,并布下重兵,但具有严重教派歧视性的治理模式引发了该地区逊尼派的大面积反抗。2013年,摩苏尔就与伊拉克多个地区一起爆发了大规模的反政府抗议, 但伊拉克政府依然没有正视逊尼派民众的呼声,反而采取镇压的强硬立场,催生了当地的多个逊尼派武装组织,并协助“伊斯兰国”夺取摩苏尔。

第二,从“伊斯兰国”方面而言,该组织之所以能够以少胜多,夺取摩苏尔并盘踞于此多年,其在相对治理绩效上的优势也发挥了重要作用。早在2007~2008年,“伊拉克伊斯兰国”就已试图在摩苏尔地区建立一定的治理制度,不过当时该组织的主要治理模式是通过威胁、绑架等方式,暗中敲诈并收取摩苏尔部分基层社区的保护费。此类治理模式并不受当地民众欢迎,这实际上也进一步削弱了“伊拉克伊斯兰国”的势力,进而导致其组织领袖阿布·奥马尔·巴格达迪和阿布·艾尤卜·马斯里在2010年被美伊联军击毙。 不过在2010年后,伴随着逊尼派民众对伊拉克政府治理的强烈不满,“伊斯兰国”借机重获该地区逊尼派民众的支持。在摩苏尔地区,对于政府治理的满意度是导致民众是否支持“伊斯兰国”的重要变量,之前治理模式中生活较为困难的民众对于“伊斯兰国”的支持程度更高。 此外,“伊斯兰国”也在其夺权初期一度展示了较好的治理能力。在摩苏尔被伊拉克政府军收复后,缴获了大量“伊斯兰国”文件,这使得研究者可以较好地回溯“伊斯兰国”在摩苏尔的城市治理体制。

根据目前研究,“伊斯兰国”的治理体制具有演进性,并且不断呈现出复杂化与专业化的准国家特征。 “伊斯兰国”虽然废除了摩苏尔传统的管理体制,建立了基于伊斯兰教法的治理模式,但基本保存了摩苏尔既有的公务员队伍,确保公共服务的稳定性, “伊斯兰国”还主动改革公共服务流程,甚至指派具有欧洲国籍的人员担任相应民生部门的管理者。 据报道,在“伊斯兰国”统治下,其在一段时间内包括供电、垃圾处理、交通等民生工作方面均展示了不错的绩效。 美国兰德公司根据卫星数据发现,“伊斯兰国”在控制摩苏尔后积极推动农业复耕、商业复市、工厂复工,并取得了一定成果。 根据相应的访谈,一些摩苏尔居民认为在“伊斯兰国”的初期,生活似乎变得更加轻松了。 这些治理绩效无疑都帮助巩固了“伊斯兰国”在摩苏尔的统治。

虽然“伊斯兰国”建立的治理制度在初期取得了较为理想的效果,但盘踞在摩苏尔的“伊斯兰国”势力最终还是在2017年被伊拉克政府剿灭。为何看似十分有效的治理制度没有帮助“伊斯兰国”取胜,这主要有两个原因:

第一,外部环境的变化。与阿富汗塔利班类似,“伊斯兰国”的崛起在很大程度与美国2011年撤出伊拉克有密切联系。美军离开伊拉克从两个方面促进了“伊斯兰国”的崛起。一方面,由于失去制约,伊拉克马利基政府采取了激进的排斥逊尼派的政策; 另一方面,在伊拉克战争后,伊拉克新政府基本解散了前复兴党政权的安全力量,而新组建的安全部队训练和战斗素养还有待提升。 不过,在“伊斯兰国”占据摩苏尔后,其所建立的治理制度虽在内部维度展现了一定绩效,但在外部维度上并未帮助该组织构建起良好的国际形象,反而加剧了国际社会对其的担忧,使伊拉克政府获得更多的外部支持。2014年后,美国宣布开展针对“伊斯兰国”的军事打击行动,并且重新向伊拉克派遣军队。这些外部援助增强了伊拉克政府军的实力。

第二,“伊斯兰国”在治理绩效上的优势也不具备可持续性。“伊斯兰国”虽然在控制初期展现了一定的治理优势,但这一优势逐步减弱。一方面,虽然“伊斯兰国”建立的治理制度有时可以提供更有效的公共治理,但同时也建立了较为严苛的税收制度,同时给当地民众带来了较大负担,逐步降低了当地民众对于其的支持度; 另一方面,“伊斯兰国”在摩苏尔建立的治理制度也具有很强的歧视性与极端性,这一制度提供的许多所谓“社会福利”都是建立在对某些其他宗教信仰和民族的民众的残酷剥削上。 伴随着“伊斯兰国”控制的日益加深,这些对于“伊斯兰国”的不满情绪也在当地逐步蔓延,并不断增强。而伊拉克政府则在摩苏尔惨败后以及国际社会的压力下,开展内部改革,迫使民怨较高的马利基总理下台,进而改善了治理模式。

在以上因素影响下,“伊斯兰国”控制区域陷入了内外交困的局面,而其建立的治理制度并未起到实际的促进其获得实力优势的效果,也无法使其避免被最终歼灭的结局。

(四)数据与案例结果讨论

以上研究从定量与定性角度探讨了治理制度与武装组织取得军事成功之间的关系。定量研究部分显示,武装组织治理制度与反叛成功之间并不存在显著联系,而案例研究更进一步显示了治理制度产生作用的具体路径和限制条件。

定量研究表明,在剥离各项混淆性因素后,武装组织治理制度本身与反叛成功之间并无直接影响。定量部分发现,在建立治理制度后,其对武装组织军事表现的影响在统计学上缺乏一致和显著的意义。这表明治理制度尚不能直接决定反叛成功的概率。

另外,本文通过两个案例进行比较,揭示了治理制度之所以难以直接有助于反叛成功的原因。即治理制度能否起作用,并不在于其本身是否存在,而在于能否实际上改变武装组织与其对手的实力对比,这需要在内外部两个维度上满足相应条件。在相对治理绩效方面,武装组织建立的治理制度必须展现相较其对手更具优势的治理绩效;在国际支持方面,治理制度需提升该组织的国际合法性,改善外部战略环境。

在阿富汗塔利班组织的案例中,一方面,由于塔利班在相对治理绩效上实现了更为成功的治理,赢得了民众支持,从而削弱了当地民众对阿富汗政府的支持;另一方面,国际形势的变化导致国际联军削弱了对塔利班的军事围剿力度,并且塔利班一些内部改革做法也提升了该组织的国际合法性。这两项因素叠加,使得塔利班在阿富汗的斗争取得了一定进展和优势。

在“伊斯兰国”的案例中,该组织建立的治理制度初期也展现了相对较高的治理绩效,这也使得“伊斯兰国”一度有效地削弱了伊拉克政府在摩苏尔的控制,并在此立足和盘踞长达三年。然而,即便“伊斯兰国”建立了有效的治理制度,但其极端的意识形态也使得该组织难以获得国际社会的认可。而伊拉克政府军获得了较高的外部支持,实力得以恢复。同时,“伊斯兰国”内部治理制度由于受到其极端意识形态的影响,也逐步展现了掠夺性和剥削性,降低了相对治理绩效。“伊斯兰国”的治理制度在内外部维度限制条件下并未改变该组织与伊拉克政府之间的力量对比,因此“伊斯兰国”即便具备了较为成熟的治理体制,但最终还是没有逃脱被彻底剿灭的命运(参见表3)。

表3 案例总结

|

内部维度:相对治理绩效 |

外部维度:外部战略环境 |

结果 | |

|

阿富汗 塔利班 |

高:阿富汗政府在基层的治理能力不足;塔利班治理制度的有效性 |

相对有利:以美国为首的西方国家逐步从阿富汗撤军;塔利班愿意和谈 |

成功 |

|

“伊斯兰国”组织 |

从高到低:2014年之前马利基政府歧视伊斯兰逊尼派的政策,“伊斯兰国”治理模式相对成熟;“伊斯兰国”治理模式的演进性;“伊斯兰国”治理模式中的歧视性 |

不利:崛起后引发国际联军围剿 |

失败 |

资料来源:作者自制。

四 结论与未来研究方向

本文系统评估了武装组织治理制度与反叛成功之间的关系。通过理论与实证研究,本研究揭示了内战中武装组织治理制度建设基本现状、发生作用及其局限。研究表明,在内战进程中,相当比例的武装组织建立了相应的治理制度,涉及资源汲取、决策制定和社会福利等各个方面。本研究揭示了以下三方面的内容:

第一,介绍了当前武装组织建立治理制度的基本概况,展现了治理制度建设是武装组织发展过程中的重要环节,也是其走向正规化和建立长期稳定控制的必要环节。研究发现,并非所有的武装组织都可建立十分完善的治理制度体系,并且治理制度建立需要一定的基础条件。

第二,系统评估了治理制度与武装组织取得反叛成功之间的关系,揭示了其中预期与实际结果之间的张力。建立某种形式的治理制度是武装组织实践自身理念、试图扩大支持范围的方式,因此其主观意愿都希望这些治理制度有利于该组织获得战场上的优势和最终的成功。但无论初衷如何,其能否实现预期目标取决于内外部维度上的各项条件。因此单纯的治理制度并不能直接带来武装组织在战局上的显著优势,本文通过多种定量研究方法在较普遍的层面论证了这一点。

第三,梳理治理制度对武装组织获得成功的影响机制。本文治理制度与反叛成功之间的机制在于调整敌我双方实力对比,但此机制要起效需取决于相对治理绩效和外部环境等一系列超出治理制度范畴的因素。这就从理论角度正面解释了为何治理制度在定量数据上并不与反叛成功存在显著正相关性,并以阿富汗塔利班和“伊斯兰国”组织为案例,展示了这一解释的可信性。

本研究在未来还可在如下方面进行推动:

第一,本文论证了武装组织治理制度与反叛成功之间不存在明显关系,并进行了比较案例验证。但本研究由于篇幅所限,在案例上的讨论还相对简约,因此需要对案例进行更为严格的过程追踪,并且要考虑一些更为特殊的情况。例如,有分析认为,武装组织建立治理制度可能并非是增强实力的体现,而是面临困境才会采取的行为。这也表明,本研究需要进一步优化,对治理制度产生的影响进行更为细致的分析。

第二,武装组织治理制度建设也代表着未来研究内战进程中武装组织的分析单位的变化,需逐步从单纯的次国家组织上升为一定的准国家机构。如将反叛组织内部治理制度视为相应组织试图建立国家政权的一种努力尝试,其治理制度建设在一定程度上被视为“准国家”的内政层面,而其对外战争则是外部层面。过去的研究多将武装组织视为次国家行为主体,因此仅将此类组织置于冲突的分析领域,但在未来此分析领域需进一步扩展。不仅要分析武装组织如何赢得战争,更要分析其如何通过治理争取民心。

第三,目前,关于武装组织治理制度的数据库都由西方学者所建立,中国学者未来应该主动投身基础的数据库建设,开创原创性的数据库。

【来稿日期:2020-08-28】

【修回日期:2021-03-05】

【责任编辑:谢 磊】

数字经济智库

政治学与国际关系论坛

为了更好的服务数字中国建设,服务“一带一路”建设,加强数字经济建设过程中的理论交流、实践交流。来自中国数字经济以及“一带一路”建设领域的专家学者们成立了数字经济智库,为数字中国的建设添砖加瓦。商务部原副部长魏建国担任名誉院长,知名青年学者黄日涵、储殷等领衔。政治学与国际关系论坛是数字经济智库旗下的专门平台。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com