韩熙载夜宴图背后的历史背景(巫鸿解读韩熙载夜宴图)

《韩熙载夜宴图》全图

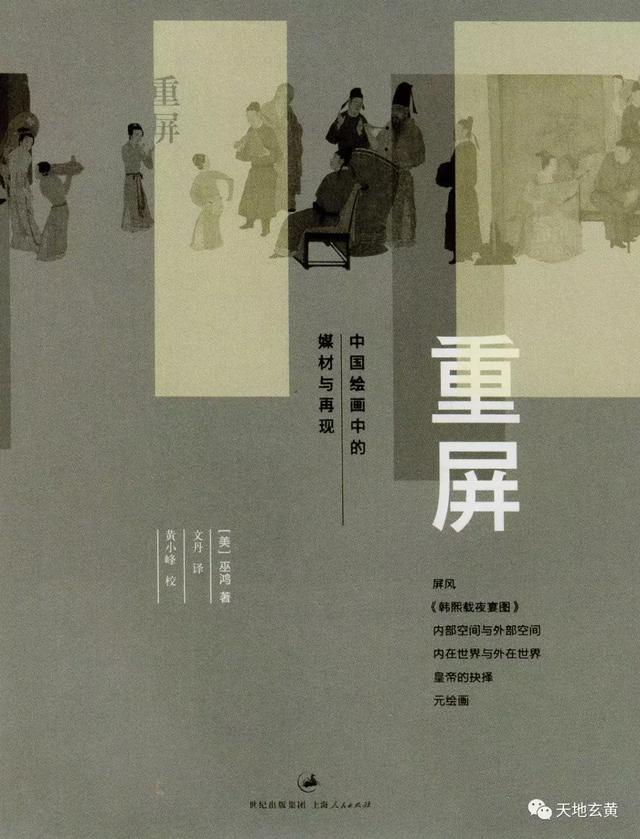

在未有中译本之前,国内学者已经开始关注巫鸿先生的著作《重屏》,这本书打破了图像、实物和原境之间的界限,把美术史与物质文化研究相结合。本文专门探讨了《重屏》第一章中对于顾闳中传世名作《韩熙载夜宴图》的重新解读,使我们可以一窥巫鸿先生对美术史研究的独特视角。他从形式表现上的结构图式(屏风的多重意义及效果)和媒介材料上的手卷形式两方面对这一经典作品做了重新的解读。巫鸿将图式、媒介和观赏三个角度置于同一作品的研究当中,开辟了当前美术史研究的新领域,开阔了当下的美术史研究者的视野。

《韩熙载夜宴图》局部二

《韩熙载夜宴图》卷描绘了夜宴中的五个情景:

起首部分,戴黑色峨冠的主人韩熙载和一着红袍的客人坐在屏榻上,与屋内其他或坐或立的客人和女侍都在听歌伎弹奏琵琶。之后一件大的立屏将起首部分与下一部分的舞蹈和内室两组情景分开,在前一情景中韩熙载以击鼓者的身份为舞女伴奏;在后一情景中韩熙载由四位妇人陪伴落坐于一屏榻上,两组情景之间以两个好像刚离开前厅正要走向后室的女子巧妙地连接起来。在接下来的夜宴情景中,气氛变得愈加随意轻松,可以看到韩熙载袒露胸襟,似乎沉湎于声色之中,当进入最后一个情景时,气氛又发生了变化,屋内逐渐简置的物件使人感到空旷,歌舞活动接近尾声,但男女间的距离拉近,其关系变得亲近起来,韩熙载面向右方站立,处于观者视线的中心。从全图的结构上看,画家分别利用三件大的立屏将画面分为4个部分,每部分内的空间深度感又通过斜置的榻、几案、屏风等物件的对称布局来表现;而全图的连贯完整性也是通过这些屏风和一些细节的前后呼应来实现的。作者认为这种利用屏风来构成绘画的方式是融合了两种在中国图绘艺术发展之初就已使用过的空间表现模式。

第一种是利用屏风来组织单元内的物件,表现空间结构。这种图式最早见于山东嘉祥东汉的“朱鲔祠画像”石刻中。该石室除封门外的其它3个内壁都刻满了宴饮图,从研究者费慰梅(Wilma Fairbank)所复原的展开示意图中可以看到,各壁有左右两部分图像,同时又被位于上部的横带分成上下两部分。在每壁左右相对和各图中,低矮的几案后面都是绘有较大的屏榻,且左右两两对称。这些屏榻围隔出的便是图中主要的男性人物进行宴饮之处,在此之外如屏榻的后面还点缀着一些女性。传统这些图像可以发现其中所表现出的较强的深度空间感,但这种深度感不同于西方绘画中由焦点透视所形成的那种,而基本是通过某些物件,主要是屏风、几案的安排和描绘方法来实现。在这里屏风、几案的重复的斜边线弓导着观者的视线指向中心,而每个屏风和几案的斜边又不会聚向一个无形的焦点,而是落在一条无形的中心线上。对称的屏风界定出了一个中心视点的位置,并没有形成一种视觉上的三维空间。如果没有屏风、几案等形象为作品提供统一的空间框架,那么这些人物和器用就只能散落于二维的平面之上,而且所刻画的屏风前后男女人物和前中景物大小尺寸也没有按比例的变化,它们距观者之间的前后距离是通过它们与屏风的关系来实现的。“朱鲔祠”的石刻画像代表了一种在公元1、2世纪利用屏风形象来构图的方法。

第二种图式是利用屏风将画面的各单元组织成一个连续的统一体,这是在汉代的图绘艺术中比较普遍采用的一种水平式构图方法,比如出土于现今朝鲜乐浪(东汉时的属地)的1世纪的一个彩箧上的漆画。图中诸多人物形象分布在狭窄的水平图框内,没有背景衬托,人物之间的关系通过身体的各种姿势来体现,观者的视线随画面的水平延展而转移,但这种连续被斜向插入其中的一扇屏风所中断。从内容上看屏风的两边分别描述的是两汉时的两位儒士郑真和李善的故事。这里在不同时代人物故事间插入的画屏与题材内容本身或图像的情景都无关,其作用纯粹是构图上的:就好像是句子中的标点符号,或者说更像是一种时间上的分节符号,是连续观画的过种中中断和继续的标志,这样发生在不同时间、地点但具有相同主题的两个故事使被统一在了一起。

《韩熙载夜宴图》正是融合了上述两种图式的特点,夜宴图中的每个部分都是独立的空间单元,其深度感主要由家具尤其是屏风的对称安排来构成,这些物件的斜边延线大致相遇在每部分的中心线上,这一特征明显地类似于朱鲔的石刻画像。但各部分情景的分割和贯联、中断和连续又是通过屏风形象来实现的,显然具有乐浪出土彩箧上人物图的图式特点。同时在夜宴图中,画家在大胆使用这些大的立屏来分割各部分情景时,也非常注意通过一些细节来暗示各情节之间的关连,比如在开头情景中,一个女子从第一件立屏后探身向前面的宴会窥视;图中各部分之间的每件立屏旁边都绘有属于下一部分的人物形象;甚至在最后两个情景之间,一个妇女在绕着和前一部分的男子交谈着什么,她的手势似乎是吸引那男子进入后面的场景。这些细节生动而富和活力,使得各孤立的情景间的连续性和整个画卷的完整性大大加强。

《韩熙载夜宴图》局部三

巫鸿先生在对《韩熙载夜宴图》本身的形式构成及其渊源做深入细致分析的同时,还注意到了此图的表现图式与特定媒介形式的结合对于赏画者视觉心理的影响。《韩熙载夜宴图》采用的手卷形式是中国传统绘画中所特有的一种媒介方式。手卷的独特性在于它的有限高度和横向可不断延展的长度。不观赏把玩时可以卷着收藏起来,需要时则须一个观赏者双手配合,拉卷画幅从右向左渐次展开,在一个时间单位内只能看到画面的一部分。也就是说手卷形式的绘画在具有空间性的同时也隐含着一定的时间感,而且是视觉艺术“私有媒介”中的一种极端形式,因为只有一个观赏者可以掌握拉卷和观看画幅的断续过程。同时这种手卷形制还影响着画家的创作和观赏者的心理。一幅艺术水平不高的卷画可能就激发不起观者看到结尾的兴趣,苏轼曾在一卷二流画上写到:“阅数尺便倦。”这就要求卷画的创作者能够利用手卷的时间感来结构出悬念不断的图像。就《韩熙载夜宴图》卷而言,它的横长3米多,作为画卷的观赏者不可能在一个时间单元中同时看到被屏风分割的四部分内的所有情景,只能逐次拉卷观看其中的一部分;而如何激起观者不倦的欣赏欲望则是画家不能回避的问题。可以说,画家在对韩熙载夜生活多个场景的图像叙述中,利用屏风将空间感和时间感协调统一在手卷中的匠心可谓是独一无二。在夜宴图卷中,画家选择的屏风形象,在构图上利用了它分隔和关联画面各部分的结构性功能,同时它本身也是每部分家居空间的构成要素,是与其间的情景融为一体的。从这个角度来看《韩熙载夜宴图》体现着中国手卷式绘画发展到顶峰时的成熟形态。这点非常有别于此前出现的较有代表性的《女史箴图》卷和发现于敦煌藏经洞的《降魔变》图卷中的结构情况。

《韩熙载夜宴图》局部四

传为顾恺之的《女史箴图》卷(可能是宋摹本)有9部分,每部分的开始都有书有榜题,榜题和图像组成的一个个逐次展开的景框,观者很容易关注到其中的画面,从符号意义上看这些文字榜题与其所分隔的画面无关。在发现于敦煌藏经洞的8至9世纪的佛画《降魔变》卷中,所描绘的圣僧与异端者之间的6次争辩情景被示意性较强的树木形象所分隔。在这里树形象的结构性功能虽然代替了榜题,但每部分之间的树木与其间描绘的事件内容本身也没什么关系。而夜宴图中的屏风形象既具图式上的结构功能,又与情景的表现相融合;并且屏风形象还给观者造就了一种隐秘和悬而未决之感,因为它们在观赏者逐步拉卷过程中总同时展示和隐蔽一些情节,并暗示出尚卷而未展的情节。这种安排无疑诱引着观赏者的兴致,影响着观赏者的视觉心理。

巫鸿先生将这种视觉心理称之为“窥隐”。他弓述约翰·艾利斯(John Ellis)的说法:“在剧院中窥隐者的典型表现就是想要看到将发生的、尚未展开的剧情。这就要求这些剧情是为观众产生,准备和提供的,从这一意义上影片通过剧情的陈述(及影片角色的表演)默许了其行为被人观赏。”他认为这种说法同样可类比于《韩熙载夜宴图》卷中,此图在时空上不断延展、卷起的手卷形式、画面结构图式和所描绘的人物活动情景都为窥隐者提供了必要的条件。

从上述对于《韩熙载夜宴图》手卷的多角度分析中不难看出,巫鸿先生在解读中国画史名迹时不仅注意重新审视传统的读画方式和内容实质,在前人认识比较薄弱的方面进行深入细致的研究,比如关注画家的创作才能、作品本身艺术形态特征及其历史渊源和艺术价值,而且他还充分注意到了绘画媒介形式的物质性特征,将绘画置于一种由创作者观、赏者共同参与动态过程,从而丰富和提升了鉴赏这幅名画的内涵和意义。 (原载解放军美术书法)

《韩熙载夜宴图》局部五

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com