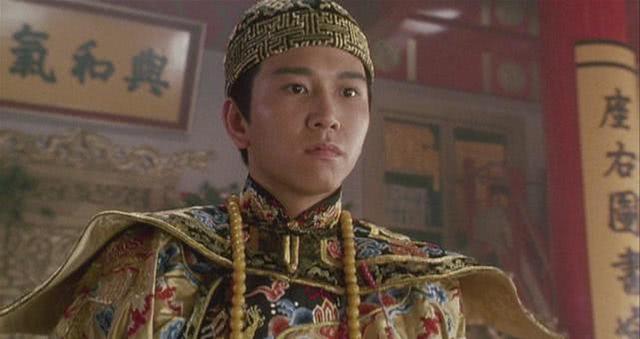

韦小宝为康熙挡剑 康熙派韦小宝上五台山向顺治请教治国良策

数千年来,我们以炎黄子孙自居,称自己为华夏民族,何谓“华夏”呢?

“中国有礼仪之大,故称夏,有服章之美,故谓之华”,这就是“华夏”一词的来历。

与华夏相对应的则是“夷”。“夷”,就是带弓箭的人,发展到后来基本上就是游牧民族的通称了。自两汉王朝后,华夷又多了个新的称呼——胡汉。名称虽异,实质依旧,汉人因为有“礼”加持的优越感,一如既往的鄙视夷与胡人。

每逢华夏民族遭遇游牧民族、胡族的欺凌、侵略,“华夷之辩”都会成为捍卫华夏正统,保护华夏文化的思想利器。每到这个时候,打不过弓马娴熟的胡族的汉人总会画个圈圈诅咒你——“胡人无百年运”!

你别说,汉人的这句咒语还真邪性:历史上,由少数民族占据中原地区建立的政权,鲜有国祚过百年的。

惟一的异类,就是由女真人建立的满清政权,即便是到了晚期的种种不堪,国祚也近三百年之久了。

清人是如何打破“胡人无百年运”这个诅咒的呢?

《鹿鼎记》中,康熙为了寻找父亲顺治,处心积虑的将小桂子打发到少林寺出家,然后又将他安排到五台山侍奉出了家的顺治。

韦小宝不负所托,终于找到顺治并救他脱险,顺治却不愿意离开五台山,让他带给康熙一套《四十二章经》,并让韦小宝转告康熙:“天下事须当顺其自然,不可强求,能给中原百姓造福,那是最好。倘若天下百姓都要咱们走,那么咱们从哪里来,就回哪里去。”……“要天下太平,‘永不加赋’四字务须牢牢紧记。他能做到这四字,便是对我好,我便心中欢喜。”

康熙怔怔听着,眼泪扑簌簌的流在包袱之上,双手发抖,接了过去,打开所袱,见是一部《四十二章经》,翻了开来,第一页写着“永不加赋”四个大字,笔致圆柔,果是父亲的手笔,呜咽道:“父皇训示,孩儿决不敢忘。”

金庸担心读者如韦小宝一样不明所以,于是借天真有邪的韦小宝之口问康熙:“永不加赋是什么东西?”

金大侠是如此解释的:“赋就是赋税。明朝那些皇帝穷奢极欲,用兵打仗,钱不够用了就下旨命老百姓多缴赋税。明朝的官员又贪污得厉害,皇帝要加赋一千万两,大小官儿至少多刮二千万两。百姓本来穷得很了,朝廷今年加赋,明年加税, 百姓哪里有饭吃?田里收成的谷子麦子,都让做官的拿了去,老百姓眼看全家要饿死,只好起来造反。这叫做官逼民反。”

不喜欢读书,喜欢耍小聪明的韦小宝被康熙的一席话震撼了,为“永不加赋”四个字深深折服。

后来顾炎武、黄宗羲、吕留良等几位大儒劝他称帝,重举反清复明大旗时,他甚至振振有辞道:“他做皇帝,天下百姓的日子,就过得比明朝的时候好。”

此处写为“明朝”,而不是前朝,应该是为了突出韦小宝无知无畏的流氓嘴脸。

韦小宝说出这样有板有眼的话来,大概是忘记了死在“扬州十日”的九岁爷爷了。

康熙讲的虽然是实情,但仔细琢磨,怕是这话经不起推敲。明王朝统治者组织兵马抵御满人的欺凌,让吃瓜群众凑份子似乎有其合理性的一面。

崇祯勤政爱民,勉强算是个称职皇帝,“穷奢极欲”四字无论如何和他是沾不上边的。“钱不够用”最主要是因为对付满清国防费用超支,崇祯与他的臣子政治觉悟不高,都不愿意拿出私房钱来共渡时艰,只好退而求其次盘剥百姓了。

加赋、加税是事实,但原因却是为了加强国防力量,金大侠的这个解释有因果倒置之嫌。

诚然,明王朝灭亡是有多方面、深层次原因的,但满清的入侵无疑是压垮骆驼的最后一根稻草。

严格讲来,明王朝从风雨飘摇最终走向衰败覆亡是无法避免的事情。

终明之世,北元始终是困扰大明帝国的主要军事威胁。即便到了晚明时,双方再无大的战事,明王朝仍不得不沿长城一线大量驻军以备不时之需。

在东部沿海地区,倭寇成了明帝国的大患,戚继光的抗倭,明王朝出于宗主国的虚荣出兵抗日援朝,虽然明王朝战胜了日本,但也几乎耗尽了国库。

还未等明帝国恢复元气,就不得不面对风起云涌的民变。流寇越剿越多,后金政权又崛起于白山黑水间。打仗,无异于烧钱,与满洲人的萨尔浒之战,终于引发了明帝国财政的崩溃。

明王朝一而再、再而三的不停加赋,与满洲人的步步紧逼有关。

明晚期的田赋加派名目繁多,但最主要的有三种:辽饷、剿饷、练饷。而其中的辽饷、练饷又与满洲人的侵凌有着直接的关系。

辽饷,是因与满洲人在辽东战事紧张、军饷不足而加派于民的赋税;练饷,是由于烽烟四起,明王朝深感兵力不足,于是未雨绸缪练兵七十三万,由此专门增派的赋税。据统计,明末辽饷计900万两,练饷一年则为730余万两,仅此两项,每年就增赋1600余万两。

要知道,明帝国承平之时的财政年收入不过区区400万两而已。

康熙吹嘘“永不加赋”,不过是在为其统治的合理性寻找一个堂而皇之的借口罢了。

早在满清八旗入关之初,顺治还在关外,多尔衮就代表清政府站在道德制高点上批判明王朝道:“前朝弊政厉民最甚者,莫如加派辽饷,以致民穷盗起,而复加剿饷,再为各边抽练,而后加练饷。惟此三饷,数倍正供,苦累小民,剔脂刮髓。”

为了防止重蹈覆辙、巩固政权,迷惑吃瓜群众,清政府及时推出了减税新政,称“顺治元年为始,凡正额之外,一切加派,如辽饷、剿饷、练饷及如召买米豆尽行蠲免。”

嘴上讲得天花乱坠,行动却是南辕北辙,为了满足王公贵族的贪欲,安置二十余万八旗将士及其家眷的生活,在京畿地区开始了疯狂的跑马圈地运动。

于是乎马蹄到处,汉人地主变成贫民,贫民变成流民,失去土地的农民流离失所,被迫南窜,“有父母夫妻同缢死者;有先投儿女于河而后自投者;有得钱数百,卖其子者;有刮树皮抉草根而食者;至于僵仆路旁,为乌鸢豺狼食者,又不知其几何矣。”

损人利己的跑马圈地,一直到康熙二十四年方才结束。

北京周边的广大农民就算是乐意交纳更多赋税给这些新的统治者,也不可得矣。

而清政府吹嘘的“我朝革命,首除三饷,与民休息”执行情况又如何呢?

顺治在位期间,有关废除明末加派赋税的谕旨多达十余次。所以如此,正是因为清初财政困难,有关谕旨形同虚设,事实上“辽饷”、“练饷”一个也不能少。所谓“永不加赋”,最多只是宣传与安抚的性质,说说而已。如果执行到位,也就没有必要反复强调,甚至在退位后仍将“永不加赋”四字送给康熙,当做政治纲领来执行了。

真的“永不加赋”是直到康熙五十一年才开始的,就是在这一年,屁股在龙椅上坐踏实的康熙终于良心发现,当然也是为了躲过“胡人无百年运”的诅咒,谕定丁银总额,规定“嗣后所生人丁,免其加增钱粮”。第二年又重申此谕,诏告天下,“续生人丁,永不加赋”。

从此,“永不加赋”成了清政权的既定国策。

在康熙之后,清政府每年所征地丁银稳定在3000万两上下。相较而言,清王朝的农业税确实比明末的有所减轻,且征收相对规范。

正是因为“永不加赋”这四个字,满清政权这才安然的躲过了“胡人无百年运”的诅咒圈圈。

从一定程度上讲,《鹿鼎记》中的内容基本上接近于史实。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com