(宪之陈森国买到赝品)

缘起

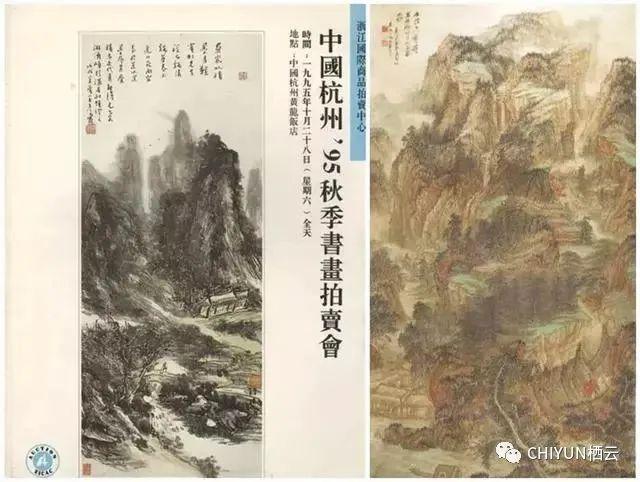

1995年10月28日,杭州举行了一场“95秋季书画拍卖会”。

浙江中澳纺织品有限公司总经理王定林以当时140万元的天价竞得黄宾虹、齐白石等人的10件书画作品。成交之后,他邀请专家进行了再鉴定,发现6件系摹本,非真迹,其中就包括了一张最重头的作品——张大千的《仿石溪山水图》。

拍卖会图录与张大千《仿石溪山水图》(右图)

王定林立即与拍卖的组织方——浙江国际商品拍卖中心有限责任公司进行了交涉。或许是自知理亏,拍卖公司对5件作品退画返款,唯独对《仿石溪山水图》的真伪持不同意见。

一场漫长的诉讼就此开始。

能产生争议,一方面是因为有可争之处,另一方面则是在于有争的价值。王定林买到10件作品总共140多万,而《仿石溪山水图》就独占110万。拍卖公司保住它就保住了利润的大头。何况,这可是1995年的110万。放到今天,标的额可能高达数千万,确实值得一争。

而彼时中国拍卖行业才刚起步,如此重器若因为真伪被退货,对拍卖行乃至整个行业的商誉都将产生重创。牵一发而动全身,这款是无论如何不能轻易退的。

罗生门

拍卖公司之所以如此硬气,坚持对簿公堂,因为这张画确实来历非凡。

它是纸本立轴,尺寸145×95cm(约12.4平尺,体量颇大),上有题跋曰“石溪上人苍苍莽莽,盖兼叔明、子久两家之妙。丁亥三月,大千张爰写似,农雨仁兄法家正之。”印鉴有二,其一为“张爰私印”,其二为“大千居士”,画的左右两侧分别有徐邦达和谢稚柳先生的鉴定跋。在杭州的拍卖之前,这张画还曾经在台湾的一次拍卖会中出现。

张大千《仿石溪山水图》

纸本设色 145×95cm

但凡对近现代书画有一点了解的人,谢稚柳、徐邦达这两个名字应该是如雷贯耳,他们是“中国古代书画鉴定组”的成员、中国古代书画鉴定最高水平的代表者。

1983年,国家文物局为了摸清国内古代书画收藏的家底,曾组建“中国古代书画鉴定组”,历时8年,行程数万里,对全国的八万余件中国古代书画进行巡回鉴定,并将鉴定成果汇编成《中国古代书画图目》,是继北宋宣和与清代乾嘉之后,中国历史上第三次书画普查,其影响之深远可想而知。

1984年11月,中国古代书画鉴定小组故宫合影

这个鉴定组代表着当时中国古代书画鉴定的最高水平,成员一共7人,其中谢稚柳任组长,组员分别是启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年和谢辰生。

1984年4月,鉴定小组在故宫博物院

1987年12月,鉴定小组在天津市艺术博物馆

1988年12月,鉴定小组在广东省博物馆

在鉴定组之中,最负盛名的便是谢稚柳、徐邦达和启功先生,直至今天,他们依然代表着中国古代书画鉴定实力的巅峰。而这三位泰斗的鉴定各有特点,也各有所长。

谢稚柳擅长“艺术鉴定”,即从书画本身着手,通过意境、格调、笔法、墨法、造型、布局等特征入手进行鉴定。

徐邦达擅长“技术鉴定”,即通过书画的著录传承、题款、题跋、印章、纸绢绫、装潢形制等进行分析。

启功则擅长“学术鉴定”,因为他对古典文学、历史学、目录、版本、考据、音韵、训诂、书法等皆有很深造诣,故而能综合运用众多学科知识考证真伪。

回到本案的《仿石溪山水图》,按说这张图上有谢稚柳、徐邦达两位大神的鉴定跋保驾,应该稳得不能更稳。可问题偏偏出在,相较于台湾拍卖时留下的图录,这幅画被人重新装裱过,徐、谢两先生的鉴定跋也被挪了位置。

徐邦达先生在看完这幅作品后,认为自己的跋是真的,但所题的却并非这张画。于是,他大笔一挥写下了新的意见:

“审视乃为摹本,裱边上拙书之跋,本题在原画上,今为移装于摹本左侧。”

割真跋移于伪作之上,这是古玩行里常有的事情。面对如此明确的结论,王定林显然怒了,随即去找拍卖公司要求退货。

拍卖公司也不乐意,拉着王定林一起去找另一尊鉴定大神谢稚柳,而且一找就是四次。谢老看了又看,最终结论是虽然经过重新装裱,但“确定此图为真迹无疑”,并且在买卖双方都在场的情况下,写下了自己的意见。

好了,两位神仙打架了。

相比于买家,拍卖公司显然更相信谢稚柳先生的意见,除了立场使然之外,还有另一个难以反驳的理由:谢稚柳是本作署款人张大千的多年好友,两人情同手足,张大千更可以说是谢稚柳艺术上的半个老师。但是,徐邦达先生的话又不留丝毫余地,谁也不敢随意否定他的意见。

张大千(前中)、谢稚柳(前左)等人合影

事实上,这也不是徐、谢两位神仙第一次打架。因为鉴定方式的不同,神仙们在面对同一件书画作品时难免产生意见分歧。早在巡回鉴定期间,徐、谢就互怼过多次。据说,谢老身为鉴定组组长,有时言辞稍不如意便会发飙。徐老则一遇冲突就生闷气,有几次气急了,便声明不再参加鉴定小组巡回鉴定活动。

几十年的“冤家”在一张画上又较上了劲,而且谁也不松口。所谓神仙打架,凡人遭殃,无论是王定林还是拍卖公司都陷入了一场难解的困局。

转机

遭殃的不止凡人,还有另一位神仙——启功先生。早年里,鉴定小组之所以能在争议不断的情况下正常开展工作,很大程度上归功于启功的居中调停。

这位老先生不仅学养深厚,而且为人正直宽厚,胸怀博大。因此,启功一生为整个文化艺术圈所敬仰,甚至有“人无完人,启功例外”的说法。在《仿石溪山水图》的真伪上,众人自然也想到了找他这个权威第三方来作出论断。

问题在于,启先生既淡泊名利又素来平和,和徐、谢两位又都是老朋友,不愿意趟这趟浑水里。况且这本就是商业行为引发的争议,并不是国有藏品的鉴定工作,因此启先生一直保持沉默,而七人小组的另外几位专家也都作出了相同的选择。

故宫博物院研究员王连起发言

第一届(2014)中国“收藏·鉴定·市场·拍卖”高峰论坛

既然真伪难辨,那售假的退货理由就无法成立,王定林在一审和二审中都败诉了。在所有人都认为命定的时候,转机出现了。

1997年,谢稚柳先生驾鹤西去。

在谢老仙逝后,王定林因不服二审判决,向最高人民法院提起申诉。不仅如此,这位王先生可谓能量通天,竟然把一向置身事外的启老和其他专家都带入了事件之中。

据启老的弟子、故宫博物院资深专家王连起先生回忆,由于王先生和“某夫人”是同事关系,“高层某公”特批了字条下来,要求国家文物鉴定委员会必须对这件文物拿出意见,而时任主任正是启功先生。众所周知,启功先生一生最不愿攀附权贵,面对某空军将领索字的要求可以断然拒绝,但这事作为对公业务压到了头上,他这个主任实在也避无可避。万般无奈之下,他最终只能和刘九庵先生等多名专家一起给出了鉴定意见——《仿石溪山水图》为伪作。

但是,如果我们仔细阅读启功先生的鉴定意见,会发现其中颇可玩味之处。他说:

“我是满族人,满族人在古代叫胡人,胡人说的话简称胡说,我现在眼底血管硬化,黄斑长在眼球上,让我看,那是瞎看。他说我数着,我得用特别高倍数的放大镜来看,鼠目寸光,就是我的鉴定意见。”

与其说是定伪,这份意见更像是“我看不清,我不负责”,其无奈之情溢于言表。至于为什么是看伪,恐怕也见仁见智了。

文物鉴定委员会是中国最权威的文物鉴定机构,这份意见也代表着终极定论。

但谢稚柳先生的遗孀、著名画家陈佩秋无法信服这个结论,身赴北京讨要说法。见到启先生的第一句话便是:“谢先生尸骨未寒!”或许是最不愿意面对的情况终究还是出现,启先生多年后在提到这件事时还是心绪难平,面对后辈委屈地像个孩子:“这是什么话,她怎么好这么说”!

在质问完启先生之后,陈佩秋又怒气冲冲地赶到了最高人民法院。主办法官只能搬出文物鉴定委员会的结论,面对她一连串专业的鉴定问题,法官一时语塞,不知如何应对。

而在文物鉴定委员会的鉴定过程中,徐邦达先生以“谢已故去,我和他有矛盾”为由谢绝参与,并再也没有公开发表任何关于这幅画的意见,直到2012年逝世。

尾声

这场轰动中国艺术品市场的“拍卖第一案”从杭州中院打到了浙江高院,最终打到了最高人民法院。

那么,结果到底如何?

从实现诉讼目的的角度看,原告王定林无疑是赢家。

在获得国家文物鉴定委员会的鉴定意见后,经最高人民法院调解,原被告双方都同意由被告退还原告105.5万元的购画款,并承担本案一审、二审的诉讼费及鉴定费。同时,被告还需支付原告购画款利息14.9万元,合计127.5万元。购画款、诉讼费用和利息这三项要求都得到了满足,原告方可以说大获全胜。

只是,最高院最终也没有以裁决的形式确定这张作品的真伪。在此后的二十多年里,包括很多法律专业人士所撰写的对本案的分析,大量的评论文章都围绕着“鉴定”展开,却少有人提到这样一个事实:

即使《仿石溪山水图》难辨真伪,但结果仍是王定林胜诉。

这是因为原告律师准备了一件秘密武器——拍卖现场的录像带。视频里,作为拍卖会组委会负责人、总策划的陆继华手持126号竞拍牌,始终参加竞拍,并在拍卖《仿石溪山水图》时分别在75万、90万、100万这三次举手竞价。而按照1994年通过的《浙江省财产拍卖条例》第24条和国家内贸部《拍卖管理办法》第15条的规定:

拍卖人及其工作人员不得参加竞买,也不得委托或代理他人参加竞买。如有违反,竞买无效。

可以说,当陆继华举牌的视频被原告律师拿出来的那一刻开始,胜负已定。原本用来记录拍卖盛况的电视台录像带却成为了指证拍卖公司程序违法的关键,这不得不说是历史的奇异巧合。

律师解读

无论从哪个方面看,这个案件都是当之无愧的拍卖第一案。论审理法院,申诉程序打到了最高院;论案件标的,1996年的110万在艺术品市场称天价亦不为过;论参与人员,徐、谢、启三人再加上国家文物鉴定委员会,是绝版天团阵容;论离奇曲折,本案的案情一波三折,精彩程度堪比小说。

观众看了热闹,业内人士看得更多是门道。二十多年以来,研究艺术品市场的法律著作几乎都会提到该案,原因在于这个案件的核心争议实在太过于典型。当今天的我们因为一件艺术品的真伪问题产生争议并诉诸法律的时候,其实和二十年前的王定林面临着一样的困境。

这个困境主要能归纳为三大问:1、谁能鉴定真伪;2、他如何出具意见;3、对鉴定结果不服,应该如何救济。

1、谁能鉴定真伪?

现行法律给出的答案是:经过鉴定管理部门备案的具备鉴定资质的鉴定机构。这里所说的“管理部门”,一般是指司法系统的各级部门,这些主管部门会对符合资质要求的机构颁发《司法鉴定许可证》,其中的鉴定人员也要持有《司法鉴定人执业证》上岗。当然,涉案物品的鉴定要在该机构和人员的业务范围之内,假设找一位珠宝鉴定师来鉴定古代书画的真伪,显然属于超纲,构成了程序上的瑕疵。

司法鉴定许可证样例

放在实践中看,这个规定的争议在于:法律上认可的司法鉴定人员未必是艺术品市场中公认的权威人士;而一些在市场中叱咤风云的实战派名人,在法院反倒没有权威(其意见顶多算是一方当事人的观点)。

如果你也要走诉讼程序,一定要明确这一点——你可以对此不满、抨击甚至掀起舆论浪潮,但是如果不遵循这个原则找到法院所认可的、具有资质的机构/专家,败诉风险会显著提升。

第一个问题背后更本质的问题是:在艺术品真伪鉴定诉讼中,法官到底扮演什么样的角色?

很多当事人经常会陷入一种诡异的纠结。一方面,他们寄希望于司法程序,认为法院能做出最终裁决;但另一方面,只要鉴定结果不如己意,他们就质疑鉴定结论的权威性,要求推倒重来。

问题在于,原被告双方都不应该期待法官本人在真伪问题上给出任何原创性的意见。否则,如果今天审古董真伪纠纷就要法官懂鉴定,那明天如果审飞机发动机专利纠纷,是不是还得要求法官成为航空器专家?在涉及任何领域的鉴定过程中,法官应当承担的责任是:尽最大可能保证鉴定程序的公平合理。

2、我方专家如何向法院出具意见?

一般的民事诉讼大致会经历这样的流程

1)各执一词:双方各自提交自己的鉴定意见。

2)针锋相对:双方都对对方的提供意见不予认可。

3)找第三方:法院以特定程序在众多有司法鉴定资格的单位中选出双方都能认可的鉴定方,并委托其开展鉴定。

在得出鉴定结论以后,通常会总有一方对鉴定结果不满,并要求质询。这是合理合法的。

《民事诉讼法》第七十八条:当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的根据;支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。

整个流程结束后,法官会站在一个中立立场对鉴定人的意见是否可采信做出判断,并以此为依据作出判决。所以大家可以放心,在这个过程中,法官也不会偏信专家。如果存有疑点,完全值得据理力争。

3、对鉴定结果不服,应该如何救济?

如果一方对鉴定意见不满,救济的手段无外乎是实体和程序两个方面。从程序上来说,你可以证明鉴定机构和另一方存在不正当的利益关系,或者鉴定机构工作疏忽,那么鉴定的程序自然存在瑕疵。在这个情况下,法官很可能据此认为本轮鉴定无效。现代法律讲究程序正义,如果程序上有硬伤,那有理也要变无理,正如上文中王定林举证拍卖公司自买自卖。

从实体上来说,一方当事人在公开质询的阶段仍然可以对具体的真伪问题向鉴定人进行质询,一方外请的专家在这个阶段也可以发挥作用。如果质询中发现鉴定结论的确存在重大问题,那法官也会重新启动鉴定。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十四条: 审判人员可以对有专门知识的人进行询问。经法庭准许,当事人可以对有专门知识的人进行询问,当事人各自申请的有专门知识的人可以就案件中的有关问题进行对质。

以上三个问题都与司法鉴定息息相关。遗憾的是,司法鉴定的乱象是中国法律行业的痼疾,无良鉴定师大有人在。要防止鉴定混乱,有一个非常有效的规制措施:把鉴定过程和决策依据进行公开。

“有道理就讲道理,讲不出来就是没道理”,这个办法听上去非常简单,但其基本逻辑却是颠扑不破。

法院之所以相信鉴定专家,不是因为他们名声大、资格老,而是因为他们能以理服众。就像徐、谢、启三位先生,他们通过大量的实践,所掌握的知识和经验在鉴定专家中处于顶峰,法官尊重的是其基于知识和经验的专业判断。因此,在现代的诉讼程序中,不管多么大牌的专家都应该展现出自己的专业性,不然你理当接受质疑。

鉴定之所以是一门科学,本质在于所有论据既可以被证明,也可以被证伪,而这些的前提在于“讲道理”的过程要清晰。作为程序正义的维护者,这也是法官要着重发力的地方所在。

最后,假设法官主持的鉴定程序公开合理,鉴定人员能力高超且品德高尚,关于艺术品真伪的争议是否就能完全得到解决呢?

答案很明显:不可能。

人活着就得接受一个前提:不是所有东西都可以被证明或证伪,总有些东西是不可知的。这种模糊性是艺术品市场天生具备的风险,也正是参与者获得快乐和超额利益的原因。让每个人都津津乐道的“捡漏”,本质上不就是源于模糊产生的信息不对称吗?如果所有的模糊性都被完全消除,那这个市场也就不再有那么多的机会和乐趣。面对因此而产生的争议,法院也只能在法律程序下做出判断,毕竟法律不是万能的。

它解决的是大多数人的大多数纠纷,而不是每个人的每一件纠纷。

本文作者介绍:

陈森国,法学博士,北京市威正律师事务所执业律师。秉承“惟精惟一”的执业理念,熟悉艺术品市场,擅长刑事辩护、民商事代理及法律风险防控。曾参加多起国内有重大影响的案件代理。

宪之,法学博士,执业律师,拥有多年艺术品市场从业经验,曾深度参与书画、瓷器、赏石等门类的顶级古代艺术品运作,擅长民刑交叉处置疑难案件,参与撰写《企业合规全球考察》等著作。

运维/ 沈墨 、 摄影/ 三拾 、 美编/ 钱坤、大齐

主编/ 南薰 、 常务主编/ 雨洁

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com