贵州抗美老兵冉农忠(国庆特稿郑劲松)

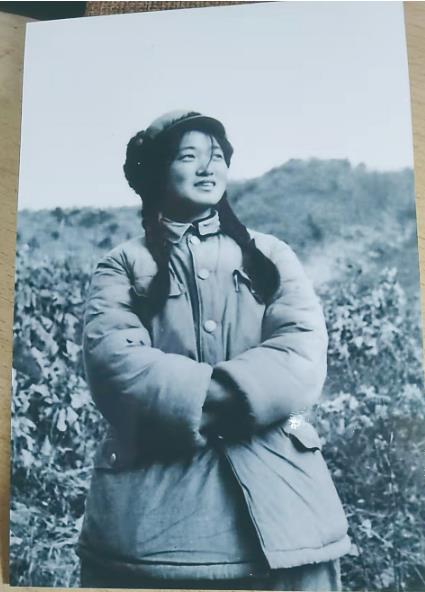

杨肖永烈士(资料图片)

70年前 她牺牲在国庆节前夕

——重庆巴南区抗美援朝烈士杨肖永的故事

郑劲松

70年前的昨天——1952年9月29日,国立女子师范学院音乐系毕业生、解放军12军文工团作曲组组长、重庆巴南籍战士杨肖永牺牲在朝鲜战场!

因多种原因,杨家遗失了当年部队颁发的烈士证明书,1984年重新认定时,拿不出依据……终于,经过去年以来一年多的努力,学校档案馆与巴南区和重庆市退伍军人事务局一道,重新申报,今年9月15日,国家民政部重新下发了杨肖永的烈士证书。

她的生日与共和国生日同一天,出生于1929年10月1日,牺牲于1952年9月29日,时年22岁……

杨肖永烈士(资料图片)

1一个尘封太久的故事

这是一个尘封太久的故事,一个闪耀着美丽芳华的名字,终于在秋日暖阳中渐渐揭开“面纱”……

9月25日下午,连日阴雨突然放晴,我立即叫上北碚水泥厂70余岁的退休工人杨光元,驱车赶往巴南区姜家镇,去了却一桩盘桓心中一年多的心愿:寻访西南大学校史英烈杨肖永的衣冠冢。70年前的国庆节前夕——1952年9月29日,她牺牲在朝鲜战场,至今长眠异国他乡。

杨光元是杨肖永的亲侄子,去年在《重庆晚报》等报道的西南大学校史烈士名录中看到姑姑的名字,他再也坐不住了。几经辗转,杨光元在学校档案馆找到了我,也查到了姑姑当年的学籍和成绩档案等资料。

这是一次难得的双向寻找。发布烈士名录之后,我也在努力寻找烈士的亲人,期望得到一张烈士清晰的照片——因为发布名录时,穷尽搜索,也只有一张模糊的背影。而恰好,杨光元手里就有姑姑的清晰戎装照,看上去那么年轻,那么漂亮。

接下来的一年里,我和杨家后人一起,通过各种途径,查询了若干资料,在巴南区、重庆市退伍军人事务局等相关同志的帮助下,向国家有关部门提供了证明材料,9月15日,杨肖永的烈士证书得以重新颁发。

可以告慰烈士和烈士亲人了。

祖国慰问团在朝鲜(资料图片)

2女兵跨过鸭绿江

这是一次艰难的挖掘与整理。

第一次知道杨肖永烈士,是2020年5月。我到档案馆工作后,不经意间参考校史文献,看到另一位校友、曾就读西南大学前身——国立女子师范学院史地系的李常时的回忆。她和杨肖永一同入朝,回国后,辗转国内各地从事地质工作,最后在贵州有色物探总队退休。

在题为《战斗的十二军文工团》的长文中,李常时回忆到:1949年11月30日,重庆解放。那时我是重庆市九龙坡的国立女子师范学院史地系一年级学生。解放不到一个月,就有十多名女师同学参加了解放军,她们大多在解放军第十二军文工团工作,有陈明(原名陈家奁)、陆彬良(我们叫她彬娃子)、钟文农(原名钟文龙)、本人李常时(原名傅灿遐,参军时为纪念母亲改名李常时)和杨肖永(烈士)、杨凌羽(杨肖永烈士的姐姐)等同学。

为查考杨肖永烈士事迹,我购买了李常时文中提到的由陆彬良主编的《女兵跨过鸭绿江》一书(同心出版社2003年5月第一版)。里面收有陆彬良的回忆文章《铁马冰河入梦来》,开篇写到女兵们从北碚出发的情景——

我们在1950年12月20日晚12时左右,从北碚乘船顺江而下。那天晚上月明星稀,我们这些刚参军一年、20来岁的大学一二年级女生,没有害怕、没有忧愁,只有兴奋和激动。由于军事行动的保密性,我们不能也没有向家人告别,也没有把我们激动、略感神秘的心情告诉亲友和当地的同学……

关于这个出发时间和地点,我在杨肖永的姐姐、同为女师院校友的杨凌羽的口述史材料中得到证实:

出发前,大约是12月20日,军直机关在北碚(当时军部搬到了北碚)开了一个简短的告别会,感谢当地政府和老百姓。会议一结束我们就乘夜色坐船离开重庆了,顺流而下到达武汉。在武汉休整了一天,第二天早上转坐闷罐车,一路向北进发。终于,火车停在河北辛集,第12军被编入志愿军三兵团序列,我们等待着上前线的命令。

在辛集度过了1951年的春节。我感觉好冷,冰天雪地,很多人还是第一次看到雪,脸手脚都冻坏了,流出黄水,结了黑咖。三妹(杨肖永)的情况也好不到哪儿,手脸都冻得黑黑的,她说“严寒给我们上了第一课。”

另一位熟悉杨肖永的战友是毕业于重庆女师的胡德勤。她在一篇文章中回忆了女兵们赴朝经过:

1951年3月中旬,我们文工团与军直属机关从河北辛集出发,乘火车经过天津、沈阳,到达辽宁宽甸。3月24日黄昏,我们踏过鸭绿江上搭起的浮桥,夜赴朝鲜。

胡德勤在文中说,行军总在晚上,以减少伤亡。开始时,一夜行军六七十里,后来一夜八九十里,最多的一夜走了一百二十里。行军途中,文工团员经常跑前跑后地打着快板,鼓舞行军。

3文工团的战斗生活

胡德勤的文章,为我们记录了文工团的战斗生活真相:

1951年4月中旬,我们到达谷山地区。这里曾是敌人封锁的要道,整个城市几乎化为瓦砾。

我们部队参加了第五次战役。期间,文工团女同志在十二军野战医院二分院参与护理和转运伤员工作。说是分院,其实是在公路旁的山沟,伤员从阵地上下来,我们负责登记姓名、部队、兵种、受伤部位,把他们分到各个防空洞。我们在医生护士的调遣下积极忙碌着,送饭送水,照顾伤员起居。

1951年10月中旬,十二军从元山出发,行军五百里,七天走到金城接替67军防务。这是持续一年多的坑道战,经历大小战斗400余次。金城坑道战间隙,文工团员常到阵地上慰问部队。前沿阵地炮火封锁线多,按规定,文工团只能下到团,在团部接通前线电话,通过电话演几个小节目,读军首长的慰问信,鼓舞前线士气,而营、连、排,原则上不让文工团去。“不过团员们总是软磨硬泡,坚决要进前沿阵地,有的同志甚至爬进最前沿班的猫耳洞。”胡德勤回忆说。

文工团小组在路上演出(资料图片)

十二军政治部和文工团驻在上秋里山的半山上。胡德勤在文中回忆说:朝鲜北部多山,天气寒冷,11月山上到处是积雪,政治部同志每天早晨要到山上的积雪中扒出木柴拖到山下,再由烧木炭的战士烧成木炭,储备过冬。

除了参加战场防疫和救护,文工团的主要任务还是演出。为让所有战士都能看到或者听到她们的表演,文工队分成许多小组,带着祖国的慰问品,在夜间穿越敌人的火力封锁,给战士们送去温暖。战士们也把祖国慰问团送来的水果糖等悄悄留着给姑娘们吃,演员们带着崇敬的心情含泪演唱,战士们也感动得热泪盈眶,文工队员和战士结下了亲兄妹般的感情。

文工团的演出情景,在杨肖永姐姐杨凌羽给笔者的口述材料中得到证实:

杨肖永她们文工团日程很紧张,战前动员时要演出,战后部队进行庆祝表彰时也要演出,战斗中还要去前线慰问,把作战英勇的战士的事迹临时编成节目说唱出来,因而深受前线战士的欢迎。杨肖永一专多能,会唱会跳还会作词谱曲,是文工团的骨干,有大型演出还要负责编导节目……在战役前期,情况还不是很紧张时,有时行军到一个山头上,远远听到前方有打快板和说唱声,有没有杨肖永我不敢确定,我知道她们已经化整为零,组成了三人小组,在行军路上、坑道里给战士演出,等我们赶到时她们又转移到下一个地点了,她们要靠自己的双脚快速赶往下一个山头等部队经过。

4“隐洞”遇袭,杨肖永牺牲

1952年9月下旬,祖国派来著名作家刘白羽带队的第二次赴朝慰问团。战士们热切期盼祖国慰问团的到来,准备用能容纳300多人的大防空洞作演出场地。那里的秋天虽然鲜花很少,但满山都是红枫叶。热情机灵的杨肖永就和战友们一起,采来不少红枫叶,深浅搭配,把防空洞四壁镶嵌得花团锦簇。

不幸的是,杨肖永就牺牲在慰问团即将到来的国庆节前夜。

文工团驻地在十二军指挥所附近,名叫“隐洞”,其实是个隐蔽山沟,绿树葱郁,溪水清澈,环境优美,文工团就在山腰搭起了排练棚。新中国成立三周年的喜庆日子,又将迎来祖国慰问团,文工团各个节目组都在加紧排练,节目全部取材真实的战斗生活。为欢迎祖国亲人,作曲组长杨肖永还赶写了一首《欢迎歌》。

关于杨肖永的牺牲,李常时这样回忆——

1952年9月29日上午,大家正在排练。突然4架美军“油挑子”(F一86战斗机,笔者注),因有特务利用镜子和太阳光指示目标,一到就投弹炸毁了主排练棚。我同学杨肖永烈士参军前是重庆市国立女子师范学院音乐系的高材生,能编剧,会谱曲,也是主要演员。当她拿着为祖国慰问团写的《欢迎歌》曲谱到排练棚时,敌机来袭,她被敌机扔下的炮弹削去半个头部,背上也中了机枪子弹,当即壮烈牺牲。另一位女师学院音乐系同学钟文龙正在掩蔽部前演唱,也负了伤。

杨肖永牺牲时,她的姐姐杨凌羽并不知情,姐妹俩在朝鲜也只见过一面。杨凌羽在口述材料中说:

过江(鸭绿江)后,部队为加强战斗力量,精简了机关,也许是出于对女兵的保护,把我们分配到连队、野战医院和后勤部门。我下到第六野战医院当实习政治干事,杨肖永则继续留在十二军军部文工团。此后,在朝期间我们仅见过一面。她曾从朝鲜回国一次,参加会议,也准备回国去天津进修。回国前她来跟我告别,行色匆匆,她说向朝鲜文工团学了朝鲜舞,边说边跳给我看。我问她今后的打算,她说她离不开前线,否则将失去灵感,无法创作,她喜欢部队,喜欢在炮火穿梭中行军和演出。

杨凌羽回国后才知道妹妹牺牲的消息。她在口述材料中说:“我已记不清具体时间了,那时我已在军委后勤学院当老师。一天,十二军文工团的指导员苏仲扶来找我,把杨肖永牺牲的消息告诉我,他说整个部队都回国了,他专门负责牺牲同志的善后工作,他已去了四川(当时的重庆),见了我的家人,转交烈士遗物,家里都安排好了,让我放心。”

关于杨肖永牺牲经过,中国青年出版社编辑胡德勤提供了详细的回忆:

9月29日早饭后,我和钟文龙在山沟里的掩蔽部排练表演唱,肖蓉和王玉琴在门口排练“四川车灯”(一种地方戏曲,编者注)。敌机忽然呼啸而至,紧接着开始轰炸。我和钟文龙向半山腰的防空洞方向跑,仅几步之遥,又遇敌机俯冲轰炸,我们只能就地卧倒。我忽然感到腿部受到一击,一股血就涌了出来。只听到身旁的钟文龙说:“我挨了(枪)。”我答:“我也挨了。”她头部负伤,我左腿负伤。

胡德勤说,轰炸之后,大火熊熊,草棚烧焦倒塌。小歌剧《一门火箭筒》的导演、剧务、演员一共7名同志全部牺牲,现场惨不忍睹,这部剧的编剧兼作曲杨肖永更是面部都成了血洞。

胡德勤回忆说,牺牲前不久,杨肖永曾经被派回国内,到中央音乐学院进修,但因她的音乐水平早已达到课程免修要求,经老师同意,杨肖永又很快返回朝鲜。正是这次回国,她带来了一条军被。为轻装行军,文工团成员尽可能扔掉随身物品,夜里只能裹着军大衣入睡。有了这条军被,为让唱歌的同志不受冻感冒而保护嗓子,杨肖永总是拉着大家挤在一起合盖那条被子。

“这些温暖,竟成了我与她的最后记忆。她生前送我的照片,我一直珍存着。如今翻开相册,总忍不住把杨肖永的故事一遍遍讲给后人听。”胡德勤说。

李常时也永远忘不了杨肖永生前和自己的一个细节:

一次行军时,天黑得伸手不见五指,我知道杨肖永走在前面,但又看不见,我刚喊了一声“杨肖永”,就撞到她身上,两人都摔倒了。杨肖永奇怪地问我:“为什么既喊我,同时又撞我?”我说:“我看不见你呀!”我们都笑了,互相搀扶起来又继续前行。我绝对没有想到,在黑夜行军中互撞和简单的对话,竟成永诀。

9月30日,文工团被炸第二天, 大家化悲痛为力量,演出照常举行,十二军政治部和祖国慰问团的同志都来观看。说四川评书的王炳才拿着烈士写的手稿,想到昨天还在写稿排练的杨肖永已是阴阳两隔,读到一半就泣不成声。听到杨肖永烈士谱曲的《欢迎歌》时,慰问团同志哭着说:“这台演出终生难忘!”回国后,慰问团在四川报纸上写了一篇文章,题目就是《战斗的十二军文工团》。十二军党委奖给文工团一面锦旗,上面绣的字也是“战斗的文工团”。

文工团在坑道口演出(资料图片)

5永远的红蝴蝶结

爱美之心,人皆有之,文工团女兵也不例外。

文工团团员中有个年仅14岁的小战士余琳(1935年3月生于重庆,1949年11月参加革命——编者注)后来写了一篇《红蝴蝶结的故事》,说的是:一次行军中,余琳的头绳掉了,没办法,只好用鞋带扎起来。这样子却被细心的炊事班长发现了。

这时,我看见大个子班长缠着绷带的大手掌上,放着两根鲜红的头绳。他说:“快把红头绳扎上。”我怎么也没想到,惊喜地一把接过头绳细看,我愣住了。原来是用红药水染红的两条纱布。这件事传到了军部,军政委李震知道此事后非常感动,他说:“我们的姑娘长得很美,战争已经很委屈她们了……”他命令文工团领导将布置会场用的红彩旗撕掉两面,给文工团每个女兵发两副红绸辫带。从此,战士们看见文工团团员辫子上都飘起了红蝴蝶结。我永远难忘的,却是组长杨肖永烈士胸前辫子上那对红蝴蝶结!

余琳也回忆了杨肖永牺牲那天的情况:

9月29日那天原计划先排开场式,全体演员都上场,后来改成先排小歌剧《一门火箭筒》,叫我们分头自己练,不要走远了。我记不清是和谁一起到厨房打了开水,想给棚里的大哥哥大姐姐们送去。走到半山坡上,看见组长杨肖永手里拿着稿子往下走。她是《一门火箭筒》的作曲,可能去谈有关创作的事。我们就叫:“通三(这是她的小名,我们都这样称呼她),你莫走,请你把开水喝一口。”她接着回答:“这里开水我不喝,厨房还有一大锅……”那一阵子,我们因为看了前苏联电影《幸福生活》,片中的姑娘、小伙子经常用俏皮话小快板对话,很有趣,我们也被传染了。

就在这一瞬间,敌机俯冲下来,响起了撕心裂肺的刺耳声。我很快就跑进了附近的小防空洞里。轮番的机枪扫射声,不停的轰炸声响成一片。顿时,整个山沟硝烟弥漫,大火冲天。随着爆炸的那声巨响,我知道大棚塌了!那里有正在排练《一门火箭筒》的几个大哥哥,还有刚走出来的杨肖永……

我跑出洞来要上去,不知是谁大喊一声:“小鬼,一个也不准上去!”人们上下奔跑,我只得绕到对面山边小路上,目送一个个被抬走的同志……直到傍晚,大哥哥大姐姐们都安排好了,我们再三要求并保证不哭后,才让我们过去最后见一面牺牲的战友。

杨肖永的脸这时已用白毛巾盖着,毛巾上放着她的军帽,身上穿着演出用的那套新军装。我紧紧握着她那双爱长冻疮的手,还是那么软软的,我觉得还有热气,她没有,她没有死呀!这双手我怎能忘记?!

我觉得她没有死,她还活着,活着!我喊出声了。不知是哪位大姐姐还给通三(杨肖永)那不长的辫子扎上了那一对红蝴蝶结。我再也忍不住了,大声地哭出来。不知是谁把我拉开了,但那军帽下的红蝴蝶结我怎能忘记!怎能忘记……

6黎明前的歌声

杨肖永在大学时期,就是一个活跃的进步青年。她究竟是怎样的一个人,战友们零碎的回忆,拼成了一个美丽温暖而阳光的形象。

在国民党的白色恐怖中,共产党领导的斗争从未中断。除大家熟悉的渣滓洞、白公馆革命志士的狱中斗争外,重庆很多大中小学校也有地下党活动。西南大学校史馆珍藏着3份学籍档案,校史记载,3位学生就是当年江姐(江竹筠)亲手发展起来的国立女子师范学院地下党员。江姐通过亲表妹杨蜀翘和地下党员赖松等,在女师院等校发展地下党组织和党的外围组织“六一社”。鲜为人知的是,这个杨蜀翘竟然就和烈士杨肖永及姐姐杨凌羽住在同一个寝室。

杨凌羽回忆说:

当时,学生运动此起彼伏,我入校后,也亲历了“伙食风波”“争温饱、争生存、反饥饿、反内战”等大规模学生运动。

江姐的表妹杨蜀翘和我是同一宿舍,她读历史系,我和她在重庆九龙坡小学教书时就认识。她是地下党派来的,比我略高,人很瘦。她介绍我去工农夜校工作,给“识字班”讲课,我当时并不知道工农夜校是地下党的组织。

我们寝室住着8个人,4个中文系的,一个家政系的,一个历史系的(杨蜀翘),一个音乐系的是我妹妹,还有一个记不得了……

笔者在自贡广播电视台网站2021年3月17日的推文《江姐的青少年时代》中发现了一张珍贵的照片,正是江姐和杨蜀翘等3名国立女子师范学院学生的合影,图注是:江竹筠在重庆培养的地下党员或“六一社”成员,左起:表妹杨蜀翘、江竹筠、刘德新、刘晓岚。这也是迄今发现的直接证明江姐在重庆发展学生运动的唯一一张照片。从另一个侧面说明杨肖永在大学期间深受进步思想的影响。

作为音乐系高材生,她以传唱进步歌曲为武器,积极参加“反饥饿、反内战”等学运斗争。《红岩春秋》杂志2004年6期发表过重庆一中退休教师甘犁题为《破晓之歌——忆“第二条战线”的战斗歌声》的文章,文中多次提到杨肖永,进一步丰富了一位音乐才女的动人形象。文章说:“1947年的抗暴斗争,从表现形态说,也是以歌声冲决‘网罗’的运动。那时引领风云的主要是两所学校:育才学校和国立女子师范学院。抗暴歌声一起,重庆各校风气一变,靡靡之音为之一扫。”

甘犁回忆,1949年3月29日在重庆大学开“活命晚会”,重庆一中的队伍去了,但没准备节目,正在“抓瞎”,女师院的队伍来了,赶忙向她们求救。杨肖永前来教唱、赶排了合唱《打倒猪狗王八蛋》,歌中唱道:“生活为什么这样苦难?只为有了猪狗王八蛋。发大钞、物价涨。抓壮丁,打内战……”

“活命晚会”之后,一中自治会和各学运组织正式成立了歌咏队,通过地下关系向女师院求援教歌。杨肖永带着一组同学到一中教大家唱歌。甘犁在文中动情回忆:

这一组女师院同学,杨肖永尤为光彩夺目,她身材不高,热情似火。歌子是火爆爆的,她的嗓子是炸昂昂的,句句都有穿透力……我还清楚记得杨肖永教我们唱《光明赞》时的情景,激越的歌声中,恍然觉得这指挥者就是高尔基笔下的丹柯。

甘犁回忆,解放初的青年真像回荡在歌的旋律中,每有集会必然相互比歌,真是歌不离口。听说杨肖永参加了部队文工团,就希冀能在什么演出的场合再见到她……杨肖永那火一样的热情,最适合唱《解放区的天》,唱《高楼万丈从地起》,唱《妇女自由歌》。可惜的是,这曾在山城黎明之前照临过我们的星,解放后并没有成为“重庆郭兰英”那样的星。抗美援朝战争爆发,她随部队去了朝鲜。一中也有很多同学参了军,很久之后,我们才从他们那儿知道,杨肖永的血化作了金达莱花,她在保家卫国战斗中壮烈牺牲……

杨肖永牺牲时年仅22岁,但在那个年代已是谈婚论嫁的年龄,她生前有没有男朋友?谜底在姐姐杨凌羽的口述中揭开——

据我所知,杨肖永有一个男朋友叫刘世平,在天津工作,他家与我家是世交,他们两人可以说是青梅竹马,在大学时一天一封信。我们赴朝前夕途经天津时,刘世平赶来送我们,杨肖永却把我叫上陪她,她说她不想给刘世平表白的机会,因为战争中什么情况都会发生。部队的情况是保密的,我们什么也不能说,他坐了一会儿就走了。其实如果他们明确恋爱关系,部队是会照顾的,她完全有可能回国。杨肖永牺牲后,我和刘世平还在北京见过面……

7重发烈士证,为英雄正名

杨家人一直有个心愿未了,就是为杨肖永“正名”,重新获得烈士证书。

1952年杨肖永牺牲后不久,父母就收到了部队专人送回的遗物和烈士证书,他们用遗物给女儿修了衣冠冢。笔者在衣冠冢的墓碑上看到兄妹们写的墓志铭,最后一句是“她是最令我们怀念和惋惜的姊妹”。

杨光元老人回忆说,烈士证书一直由杨肖永的母亲姜永仪保管,自己小时候看见奶奶时常拿出证书和姑姑的照片,一边看一边流泪。1959年,新中国成立10周年国庆节,奶奶还应邀到了成都,和黄继光、邱少云等四川籍抗美援朝烈士的母亲一起,参加慰问活动。奶奶1974年去世。1984年,国家民政部门重新认定烈士并换发证书,但杨家人“翻箱倒柜”好久,却始终找不到当年的那份烈士证书。这成了全家人的遗憾。近几年,杨家侄子辈还前往辽宁丹东等地抗美援朝纪念馆寻访,也一无所获。直到2020年4月,杨光元在《重庆晚报》看到了笔者策划的西南大学“校史之夜”报道,并从当晚发布的《西南大学校史烈士名录》中发现了姑姑的名字,经过多方询问,来到学校找到了笔者。

通过近一年的查考,在巴南区退伍军人事务局和学校共同努力下,我们补充完善了翔实的证明材料。今年9月15日,烈士证书正式重新颁发,了却一桩杨家人的心愿,也了却笔者作为烈士母校一名校史工作者的心愿。

需要特别说明的是:或许亲人的记忆有误差,姐姐杨凌羽的口述和杨肖永衣冠冢的墓碑上,她的牺牲时间是1952年9月30日,但查考所有文献和她的战友的回忆录,均是9月29日。重新颁发的烈士证书,尊重亲人的意见,确定为9月30日。不过,新颁发烈士证与同时开出的证明材料存根与家人修的衣冠冢上,杨肖永的生日却是一致的,正好是10月1日,正好是共和国生日。虽然纯属巧合,但读来更加令人泪目。

我们应该记住,70年前的国庆节前夕,有这样一位美丽的青年为她的祖国献出了宝贵的生命。她,还有他,他们,她们,永远是最可爱的人!

重庆晚报特约通讯员 郑劲松

(作者系西南大学档案馆、校史馆、博物馆副馆长)

版面欣赏

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com