能引发爆炸的硝酸铵是什么(引发黎巴嫩爆炸事故的硝酸铵)

当地时间8月4日傍晚,黎巴嫩首都贝鲁特港口发生严重爆炸事故。黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜证实,是自2014年以来一直存放在仓库的2700余吨硝酸铵引发了爆炸。

从网上流传的爆炸现场视频来看,爆炸形成了巨大的红色蘑菇云,爆炸声和升腾起的烟雾,数公里外都能听到看到,整座贝鲁特城下起了“碎玻璃雨”。据媒体报道称,这次爆炸相当于港口挨了一颗小型战术核弹,震波堪比3.3级地震。

那么硝酸铵究竟是怎样的化学物质?为何会引起如此大的爆炸事故?中国科学院大连化学物理研究所研究员王树东告诉记者,硝酸铵在震动或接近火源的情况下都可能发生爆炸,爆炸的条件并不难达到,硝酸在180℃左右就会分解。

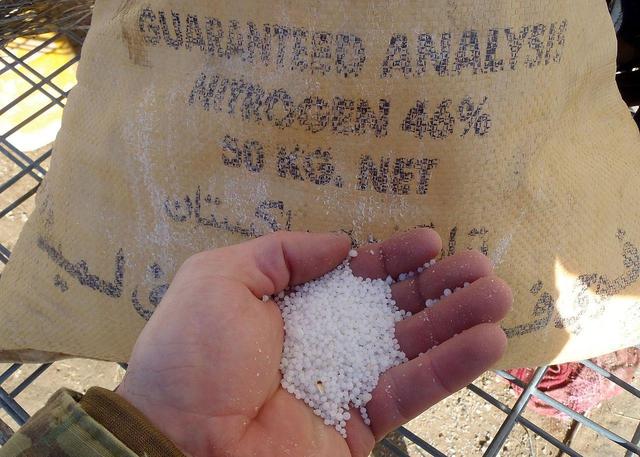

主要用作农业肥料,也是一种工业炸药▶▷

硝酸铵虽然是“危险品“,却在农业生产中大有用途。

据农民日报报道,硝酸铵中包括铵和硝酸两种形态氮,由于铵态氮或硝态氮都可以被作物根系直接吸收,在满足作物营养需求上具有双氮源的优势,所以广为农作物所喜好,尤其是旱地作物中的水果、瓜菜、烟草等众多经济作物,因此主要用作农作物的高氮肥料。

硝酸铵本身不是一种爆炸物,但当与主要爆炸物如叠氮化物或燃料如铝粉或燃料油组合时,它很容易形成具有不同性能的爆炸性混合物。硝酸铵和燃料油组成的爆炸性机械混合物铵油炸药(ANFO)是一种普遍的工业炸药,又称为民用炸药,因为制作成本低,易于使用的优点常被采煤、采石、金属开采等初阶应用。

尽管硝酸铵在敏感度方面而言是极其钝感的炸药,是最难引爆的硝酸炸药。但因为其自身的强氧化性、自反应性、分解放热性,具有很大的危险性。

“硝酸铵是一种氧化剂,本身不会爆炸。但因此对存放有更高的要求。”中国科学院大连化学物理研究所研究员王树东告诉南方日报、南方 记者,存放硝酸铵,量不能多,且需要专门的仓库,而位于港口的仓库显然不符合安全规定。

王树东告诉记者,硝酸铵在震动或接近火源的情况下都可能发生爆炸,硝酸和硝酸铵会在撞击或较高温度下发生自身氧化还原反应,生成氧气和氮气或氮的氧化物,并在短时间内急剧膨胀导致爆炸,“爆炸的条件并不难达到,硝酸在180℃左右就会分解。”

“2700吨,量太大了。”王树东表示,硝酸铵爆炸时产生的冲击波具有极强的穿透力,破坏性强。美国纽约时报报道称,爆炸产生的震感甚至传到距贝鲁特超过160公里以外的塞浦路斯。

据澎湃新闻报道,此次爆炸威力相当于3000吨TNT炸药,是广岛核爆炸的五分之一。

在当地市民所拍摄的多个角度现场画面显示,爆炸后现场冒出血红色浓烟。王树东告诉记者,这主要是由爆炸产生的二氧化氮导致的,由硝酸分解产生的,而二氧化氮就是一种红棕色气体。

二氧化氮可以与水、氧气反应生成硝酸,造成硝酸性酸雨,还会促进硫酸性酸雨的产生。王树东也向记者表示,爆炸产生大量的氮氧化合物将对当地空气造成污染。

引起过多次大爆炸▶▷

此前,硝酸铵也引发多起重大爆炸事故,无论孟山都、巴斯夫、道达尔等全球化学巨头公司,还是是美、英、法等发达国家,都曾感受过硝酸铵大爆炸的恐怖。

1921年,位于德国奥堡(今路德维希港)的巴斯夫公司世界第一座合成氨化肥厂,因用氯酸钾混合汽油爆破结成大块的4500吨硝酸铵与硫酸铵的混合盐,发生了特大爆炸,现场留下了一个125米长、90米宽,深度19米的巨坑,在半径6公里范围内造成了严重破坏,摧毁约80%的城市建筑,造成669人死亡或失踪,1952人受伤。

1947年,停泊在美国德克萨斯州加尔沃斯顿海湾并装有2100吨硝酸铵肥料的法国货船,因硝酸铵起火发生大爆炸;进而引燃了在港口停泊的装载870吨硝酸铵化肥和1600吨硫磺的美国货船,致使其发生爆炸。大爆炸的烈火造成了至少581人丧生,超过5000人受伤,成为美国历史上最严重的工业灾难。

2001年,“911事件”之后的10天,法国图卢兹,道达尔公司的氮肥厂发生爆炸,300多吨硝酸铵被引爆,在地面炸出一个70米长、40米宽、6米深的大坑,测得震级3.4级。

2004年朝鲜一列运载硝酸铵化肥的货运火车在龙川郡站发生爆炸,官方统计至少161人死亡,1300多人受伤。

因其用作炸药时破坏力巨大,恐怖分子也曾用其制造炸药。1995年,美国俄克拉荷马州仇视联邦政府的恐怖分子,用900公斤硝酸铵、500公斤硝基甲烷、160公斤高爆炸药及引爆雷管,炸掉了三分之一的联邦大楼,死亡168人,受伤680人。

由于硝酸铵是常用的高效氮肥,当前世界各国无法摆脱这种化肥的使用,因此更应从历次特大爆炸事故所付出的惨痛代价中吸取教训,应重视硝酸铵的生产、储存、运输、应急响应等关键环节的安全管理,避免悲剧的再次发生。

【记者】徐勉 王诗堃

【实习生】李晓萌 杨晨

【策划统筹】张志超

【作者】 徐勉;王诗堃

科技能见度

来源:南方 - 创造更多价值

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com