一句话看懂道德经的方法(一图读懂道德经)

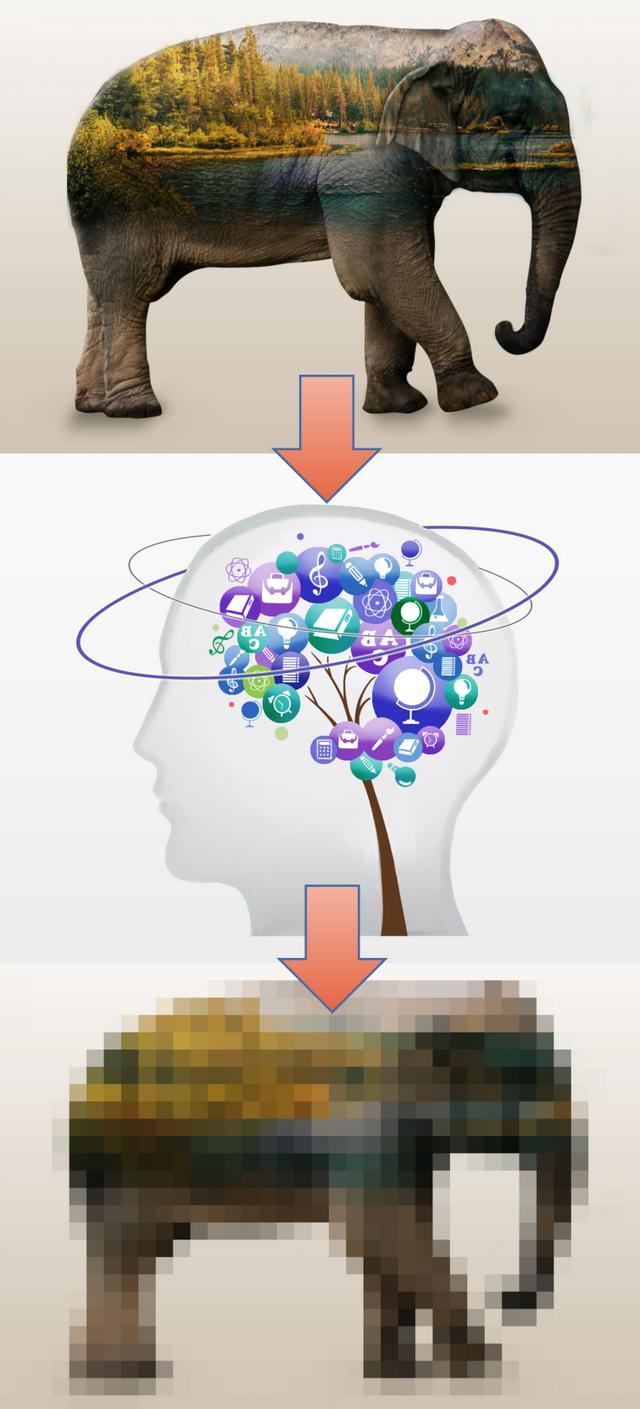

我自己创作了一张《道德经认知示意图》,读懂了这张图,基本上就读懂了《道德经》。这张图非常简单,请看图:

道德经认知示意图

一、基本实事这张图由三部分画面构成,最上面的单元是一头大象,代表万物混成的整体宇宙(体);中间的单元是装满了各种“知识”的脑袋,代表人的思维和认知(用);最下面的单元是一头模糊的大象,代表思维和认知到的宇宙自然(相)。

从图中可以看出,万物混成的宇宙是非常清晰和完整的,但经过人的思维和认知的加工后,清晰的宇宙由“自然”而成为“非自然”,从而模糊、不清、变形。

这个图揭示了一个最基本的实事:人类的思维确实能对宇宙自然进行认知,但认知的结果不是原封不动地反映,而是局部的、模糊的和变形的反映;人类的认知并非“由自然到自然”,而是“由自然到不自然”。

《道德经》第71章正是基于这个实事的论述:“知不知,尚矣;不知知,病也”——明达所知事物中的不知即接受认知的局限性,是崇尚道的表现;不明白所知即认为所知即全知,是思维上的缺陷。

这句话可以说是《道德经》所有文字建立于实事基础的根本逻辑。没有对该句话进行正确理解,可以断定根本就没有读懂《道德经》。

二、基本原理人与周围环境和宇宙自然进行两种交换,一是物质和能量的交换,二是信息和价值的交换。当然这两种交换并非是截然分开的,而是互为参杂和因果的关系。

人类的思维和认知就是人类与环境进行信息和价值交换的过程。正如上文分析,人类的思维和认知存在能动性和局限性的矛盾,这一矛盾是永恒不改的。所以明智的态度不是去消除和回避,而是寻找并坚持正确的方法和途径。老子写道:“圣人不病,以其病病,夫惟病病,是以不病”——圣人没有思维和认知缺陷,因为善于把缺陷当做问题进行纠正,正因为他们善于把缺陷当做问题进行纠正,所以才避免了思维和认知上的局限性问题。

整部《道德经》,细读起来就是“圣人病病”的学问。老子告诉我们如何善于从“清晰的大象”那里得到“道”的指引,而不单单是从“模糊的大象”那里受到“名”的裹挟和干扰。下面我们就从《道德经》的基本概念入手来进行框架性分析。

三、基本概念1.“道”、“名”以及“德”。

看图说话:“道”就是那个“清晰的大象”;“名”就是那个“模糊的大象”。由“道”到“名”,是经过思维和认知加工过的,这个加工的过程叫“得”。如果“得”得不模糊、比较清晰,就叫“德”。如果“德”得严丝合缝、一点不差,就叫“玄德”,也可以说叫“得一”。

沿着这个思路来理解“道可道非常道,名可名非常名”、“无名天地之始,有名万物之母”、“道生一一生二二生三三生万物”等就很容易了。“道”就是“名”的母,是“万物”的源头。

为什么《道德经》把“道”即那头“清晰的大象”描写得玄虚、恍惚?它原本是那么清晰呀?这是为什么呢?因为它即便再清晰,那也是“自然本来的清晰”,都绕不过要运用我们的头脑进行认知,而一旦认知就成为不清晰、不自然。但这并不妨碍“其中有物,其中有信,其中有精”,也不妨碍我们去“遵道贵德”“惟道是从”。仔细体会,不难理解。

2.“无欲观妙”和“有欲观徼”。

看图说话:“道”比“名”实,“道”为“名”之“母”,因此从“道”而“德”是正途。但“名”就完全抛弃不要了么?非也,“名”也是“得”的结果,甚至是“德”的结果,所以“道”和“名”即“清晰的大象”和“模糊的大象”同等重要。“无欲观妙”就是保持思维的空灵去体察实实在在的“清晰的大象”,而“有欲观徼”就是发挥主观能动的作用,去辨析虚虚实实的“模糊的大象”。

对于“模糊的大象”,要通过“道生之、德畜之、物形之、势成之”的努力,通过“长之育之、亭之毒之、养之覆之”的努力,使之逐步清晰起来,与道合、与德同,即和其光同其尘、玄同。

3.反者道之动,弱者道之用。

看图说话:我们为了理解方便,画了一头“清晰的大象”代表“道”,画了一头“模糊的大象”代表名,似乎告诉你“道”和“名”是分开的。其实这只不过是为了方便理解,只是个示意图。实际上“道”和“名”是一体的,“模糊的大象”之中肯定隐藏着“清晰的大象”,万物之名其中必隐含着万物之道。在我们的思维和认知中,如果把“万物之名”叫做“有”,那么其中隐含的“万物之道”就叫做“无”。“天下万物生于有,有生于无”对照图画来理解,在我们的认知中,“有”来自于“模糊的大象”,而“模糊的大象”是通过认知来自于“清晰的大象”。相对于我们认知来说,“清晰的大象”是“无”的。

按照“无欲观妙”和“有欲观徼”的正确思维方法,我们要接近事物的真相,必须从“清晰的大象”而不是“模糊的大象”来动用思维的能力,这就要求我们打破惯常的认知方法,尽量直接从“无”出发,而不是从“有”出发,从“有”到“无”的思维跳跃就叫“反者道之动”。而在这个思维跳跃中,必须弱化认知中既定、既有的知见即“常无欲”,这就是“弱者道之用”。

常无欲和常有欲、反者和弱者、为学日益和为道日损等等,讲的都是思维运用和认知能力,是相辅相成的两个方面。

4.无为和不争。

理解了以上所讲的思维认知能力训练,无为和不争就不难理解,无为和不争是正确的思维认知训练所要达到的目标和境界,即保持思维和认知的灵动,不固化、不坚执,能灵活地从“清晰的大象”和“模糊的大象”那里得到有价值的信息,从而和谐地与宇宙环境进行信息和价值交换。

“四个不自”也是讲的这个道理。锻炼和保持虚、静、谷、婴儿、愚、朴、溪、雌等,都是为了保持思维和认知的“常无欲”和“常有欲”。

5.“知(智)”和“欲”。

为什么人类的思维和认知能把“清晰的大象”加工成“模糊的大象”?有三个原因:一是思维和认知的局限性,二是思维和认知中的知识存留,三是思维和认知中的本能和欲望。局限性是无法改变的,所以老子提出了改进的方法和途径,即:常无欲常有欲、反者弱者、为学为道、守弱守雌、婴儿、朴等等。相对于认知局限性的不可改变,而知见和欲望的干扰是可以改变的,所以老子也提出了针对性的措施。对于“四自”的否定和对于欲望的警惕,在《道德经》中占了很大的篇幅,说来话长,不再赘述。

6.善与不善、生和死。

在《道德经》中有不少文字是描述善与不善的。通过以上的分析,大家再来理解善与不善的文字,就可以发现,“善”就是指那些熟练运用正确的思维和认知方法、能够常无欲和常有欲兼容并蓄的人,正是因为其思维的灵活和认知的灵动,才能善作善成。我们按照这个思路来理解上善若水,来理解古之善为士者,来理解善行无辙迹,来理解曲则全,来理解“得一”,不由得也跟着圣人的足迹“善”起来了。

在《道德经》中也有不少描述生与死的文字,结合善与不善,才知道原来是“善者生、不善者死”,生指的是生路、活路,死指的是死路、绝路。“勇于敢则杀,勇于不敢则活”——勇做勇为而不顾忌天道规律和客观自然,则走向绝路;勇做勇为但不敢违逆天道规律和客观自然,则稳妥灵活,这两种做事的方式,一个得利,一个受害。原来老子的“长生久视”并不是什么得道成仙、长生不老,而是教导我们在与宇宙自然的物质能量和信息价值交换中,怎样才能立足与不败之地,不被残酷的现实所淘汰!

总之,《道德经》甚易解甚易行,抓住关键,一通百通,没有一丁点儿玄虚,也没有一丁点儿门坎。如果说难,难在付诸践行,难在一以贯之。那些说什么得道很难、悟道不易,甚至说什么言语道断、一说即错者,可以休矣!

本文没有深谈,还有许多概念也没有尽述,是为了保证文字简练,点到即可,抛砖引玉,但愿能给读者带来启发,也但愿读者能提出意见和批评,只要诚心达意,本人虚心接受。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com