抗日谍战片收视率高好的有哪几部(日寇侵占上海沦陷)

《文天祥》首演当天广告(《 申报》1943年12月15日)

作为上海开埠至今历史最久的剧场之一,兰心大戏院曾见证过不少具有重要意义的文化往事。1866年,兰心大戏院为英国侨民创建于诺门路圆明园路,1871年毁于火灾,1874年重建。1930年迁建现址。

自19世纪末起,兰心大戏院一直保持着上海租界中“西洋文化之殿堂”的位置。但随着1941年12月太平洋战争爆发,租界被日军控制,以英美人为主体的文化活动也宣告结束。这一时期,兰心大戏院作为日本实施文化控制的一个舞台,上演了交响乐、芭蕾、歌剧、戏剧和中国话剧等各种舞台艺术,以此向中国居民以及各国侨民夸示日本占领下的文化政策。

但当时的兰心大戏院也有着另一面,那就是一处挣脱文化控制桎梏、努力不被压垮的艺术空间。

取材英雄事迹,寄托现实倾向

对于兰心大戏院来说,太平洋战争爆发是发生巨变的契机。日本与英美等同盟国进入交战状态,日军接管了剧场。1942年以后,剧场上演的中国话剧数量大大增加,9月以后虽然也上演传统戏剧和音乐会,但还是几乎成了话剧的专用剧场。

这期间上演的众多话剧中,最引人瞩目的是自1943年12月15日开始公演的《文天祥》。公演一直持续到1944年5月13日,长达半年左右,共计186场,成为沦陷期上海上演的话剧中仅次于《秋海棠》的热门剧目。

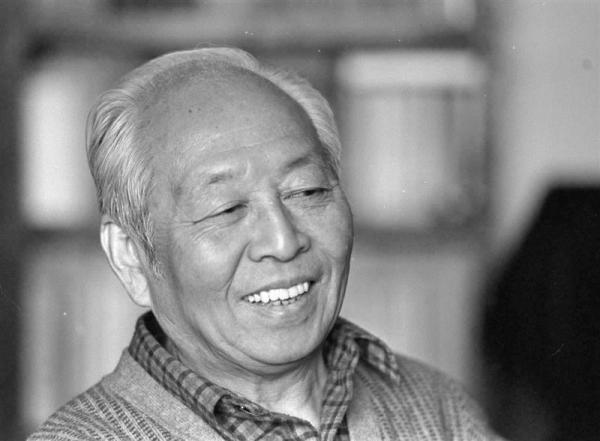

《文天祥》原名《正气歌》,作者是著名戏剧家吴祖光。他于1917年出生,抗日战争期间开始戏剧创作,因《凤凰城》《正气歌》等作品而成名,以独特的艺术贡献取得了在现代戏剧史上的地位。

吴祖光(新华社资料照片)

《正气歌》原是南宋爱国将领文天祥写下的一首赋的题名,假托文天祥对元军的抵抗来呼吁抗日。主要内容如下:

荒野中,一个老人正在告诉孩子一个过去的故事。南宋末年,元军攻击宋朝首都临安,眼看都城就要陷落,但大臣们照样花天酒地置国家大事于不顾。文天祥不顾自身安全,弹劾众大臣。他一边遣兵调将准备与元军作战,一边亲赴元军军营,与攻击临安的元军将军交涉。元军将领对文天祥说,眼看宋朝就要灭亡,为何还盲目忠于宋朝,劝文天祥向元朝投降当元朝的大臣,但遭到文天祥的拒绝。文天祥因此被捕,被带到元的首都大都。三年后,文天祥得知宋朝已经灭亡,但仍然拒绝了元世祖的亲自劝降,以身殉宋朝。

1941年,《正气歌》入选了上海剧艺社的有奖征募剧本。同年6月4日,上海剧艺社首演了《正气歌》,剧本单行本也于同年7月由上海的剧场艺术社出版。

由陈白尘、董健主编的著名话剧通史《中国现代戏剧史稿》这样评价《正气歌》:

《正气歌》(1940)的问世,说明作者在艺术上向前迈进了一步。此剧虽然取材于宋末民族英雄文天祥的事迹,但寄托着作者现实的倾向和感情。剧中突出表现的是文天祥爱国主义的浩然正气。当作者把这种可贵的正气放在与令人发指的皇上昏庸、奸臣当道的邪气的对照中加以揭示时,表现了他强烈的爱憎之情。剧作演出之时,抗日战争已进入相持阶段,汪精卫已经公开投敌,卖国投降势力正在抬头。《正气歌》把《凤凰城》对抗敌斗争的描写深化为对民族气节的讴歌,说明作者对现实发展的敏锐感受。此剧在艺术上已经不像《凤凰城》那样堆砌戏剧的情节,结构和语言都给人以自然、清新、流畅之感,人物形象的塑造也比较生动、饱满,场景描写和气氛渲染富于优美的诗情画意。青年剧作家吴祖光的独特素质和艺术才华在这里有所显示。此剧在当时“孤岛”上海的《剧场艺术》杂志的剧本评奖中获“第一奖”,在上海、重庆等地演出,成为抗战初期影响较大的一出戏。

在兰心大获成功

可以说《正气歌》首演时获得了一定的肯定,但是孤岛时期上海类似内容的抗日戏剧不少,因此这一作品没有特别引人注目。但是,自上海联艺剧社1943年12月15日将该剧更名为《文天祥》在兰心大戏院上演后,该剧获得了巨大成功。

当时的导演是张善琨。上海联艺剧社是张善琨于1943年组织的戏剧团体。张善琨(1907—1957)出生于浙江省南浔县,先后毕业于南京金陵中学和上海交通大学。他爱好戏剧,在戏剧演出中运用影像画面(连环剧)获得成功后对电影发生了兴趣,于1934年成立了新华电影公司并大获成功。在影片制作过程中,他与日本人建立了合作关系,沦陷期间也继续电影制作活动。1943年汪伪政权将上海的电影公司合并成立了中华电影联合股份公司(华影),张善琨成为副总经理兼制片部主任。华影原想创立话剧部,但没有成功。所以张善琨创立了联艺公司,并出高价招募演员。

联艺剧社上演的第一部作品是《香妃》,《文天祥》是剧社的第二部作品。其实,《文天祥》的长期上演超乎剧社预期。看演出广告,能够发现出现过好几次“即将终演”之类的文字。但每次都又持续下去,最后竟然长达半年。其中主要原因是因为观众的强力支持,令该剧有了极高的票房价值。孤岛时期曾经看过《正气歌》公演的胡导回忆说,临近结束时扮演文天祥的演员诵念,“这浩然之气乃是天地间的一股正气……”,台下一片静寂,之后便是雷鸣般的掌声。沦陷期间上演的《文天祥》同样如此。

邵迎建在《上海抗战时期的话剧》中指出,与1942年12月上演的《怒吼吧!中国》一样,从《文天祥》中能够读取到上海戏剧人士的暗中抵抗。事实上,尽管张善琨在电影事业方面与日方保持合作,但他另外组织剧团排演《文天祥》,因此于1945年被日军逮捕,后经斡旋才得以释放。

长演不衰的背后

由于《文天祥》在日军占领下的上海公演长达半年,相当多的日本人也看了这部戏,并留下了一些剧评和观剧感想。从中可以一睹时人对于《文天祥》未被禁演原因的猜测。

小说家阿部知二在战后发表的小说《绿衣》中记下了如下感想:

对含有如此明确意图的剧目听之任之,不知是因为日军已经宣告对上海的“自由”之潮败北了,还是想让人们的不满有个宣泄口,或许根本就是想设下这么个陷阱以便检举镇压呢?真相如何,完全说不清楚。大概这几个动机都确实存在吧。

可以说,阿部知二(假托小说中人物)的感想一定程度上说明了日军允许、或不得不允许《文天祥》上演的原因:或者是由于日军已经难以控制上海民众的抗日气氛;或者是对历史剧的借古讽今睁一只眼闭一只眼,以便留给大众一个发泄渠道;或者是试图靠允许抗日剧的上演以便抓到抗日、反日分子。说不清楚究竟其中哪个是真正的原因,也许全部都是原因。

无论是因为上海戏剧人士的暗中争取,还是日军出于各种考虑之下的“放任”,这部宣扬爱国正气的作品在日据下的上海长演不衰达半年之久,背后最主要的动力仍是广大民众的支持。《文天祥》的观众从话剧向来的知识分子观众层扩展到了一般市民阶层,非如此显然不可能实现长达半年的公演。《文天祥》正因具有“新派”因素,也就是有了极具张力的人物形象和故事,以及程式化的表演形式,才恰到好处地为一般市民观众所接受,令他们可以通过看戏来表达自己的爱国热情,因此获得了最为热烈的支持。

正如学者描述,“每当文天祥说出‘还我天下’这段台词,数百名观众便会发出雷鸣般的掌声,回荡在兰心大戏院。顿时,兰心化为沸腾的坩埚。”

栏目主编:张骏 文字编辑:周程祎

来源:作者:周程祎 整理

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com