我国最早的国别体的史书(现存最早的国别体史书)

《国语》是春秋时期国别史,起自周穆王征犬戎,公元前976年至晋智伯灭亡,公元前453年,大约500多年的历史。全书记载了八国诸侯的史实,以卿大夫言论为主,以晋国史实为最多,故有“晋史”之称。《国语》记载的周鲁齐晋郑楚越等各国的史实,史料详细生动。

《国语》对春秋时期历史的记载以晋国史实较详,比如骊姬之难、公子重耳出奔,晋文公谋取霸业都很具体。齐国一卷记载了管仲相齐、桓公称霸。《越语》上下两卷,记述勾践灭吴过程,可以作为左传之补充。《周语》上中下三卷,从周穆王起,可以了解西周后期的王室衰微,和平王东迁后的内乱。国语中及记载的远古传说也比较多。

《国语》与《左传》互相映衬,是春秋时期史实的重要参考资料。司马迁撰《史记》就采纳了许多《国语》中记载的史实。《国语》这种以国分类,以语为主,以国为记事单元,重点记载言论对话的特征对后代史书影响很大。陈寿的《三国志》中虽是纪传体但分国记述,也是受了《国语》的影响,《华阳国志》《十六国春秋》《十国春秋》大抵如此。

《国语》的作者说法不一,但近代学者大多采纳司马迁和班固的说法,司马迁曾说“左丘失明厥有国语”(《史记太史公自序》),在《报任安书中》也有“左丘无目,终不可用,退论书册,以抒其愤”的话,在《汉书艺文志》班固记载“《国语》二十一篇,左丘明著”。后世学者多遵循汉人之说法,概以其距《国语》成书时间为最近之故,认为国语的作者当为左丘明无疑。唐代刘知几也认为左丘明根据《左传》以外的材料,另外编撰《国语》以补《左传》之不足。后世有许多对左丘明作《国语》不太认同的一些说法,认为《国语》是汇编之书,非出于一时一人之手,从《国语》的形式、内容方面能找出明显的不是一家作者的证明,比如起讫时间、记载方式等各国都自成系统。诚然,《国语》的各部分的起讫时间和记载方式各不相同,多有重复赘述,即使同一篇之中同样的内容也未必是出于一人之手。

如果按照《国语》和《左传》同出于左丘明之手,先著《左传》,剩余的春秋时期的史料又编撰《国语》,那么这两书之间一定会有相辅相承的关系。

《国语》《左传》,两者都属于春秋列国史实,在内容上有许多重复之处,可以互相参照和补充。《国语》中的吴越之争记载详细,而《左传》当中关于吴越的记载就稍显简略。《国语》和《左传》截止的时间是一致的,都是韩赵魏三家灭掉智伯的公元前453年。两者的成书时间大约都在战国初年。

从写作方式上,各有千秋。《左传》属于纵向纪事为主,按时间先后顺序来阐述历史发展过程;《国语》侧重于横向展示历史的横断面,侧重于记言,以语为主,在记事记言上各有分工。从体例上看《左传》属于编年体史书,而国语属于国别史。据西汉末年刘向的说法,《春秋外传》分为两部分,一部分录为《左传》,一部分录为《国语》。

《国语》中,《邵公谏厉王弭谤》、“长勺之战”,“姜氏与子犯谋醉重耳”(《晋语》)以及《越语》中“越王勾践灭吴”,都是比较有特色的篇目。

《国语》是以记言为特色的历史散文,有些篇目语言凝练幽默风趣,深为后世推崇。“心如欲壑,后土难填”。——《国语•晋语》

“动莫若敬,居莫若俭,德莫若让,事莫若咨”。——《国语•周语》“夫民劳则思,思则善心生;逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生”。

“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。——《国语•周语》。”

《国语》当中存在的最大的需要批驳的问题就是他的天命观,以及迷信鬼神的唯心主义思想。在唐代的文学家思想家柳宗元《非国语》两篇中对此做了驳斥批评,否定了“力足者取乎人,力不足者取乎神”的天命论。

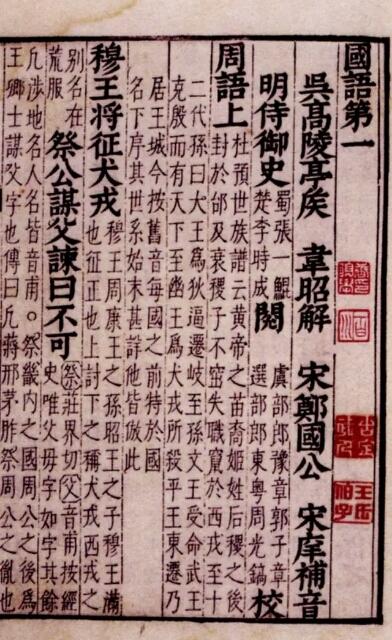

《国语》主要的权威版本有三国时代学者韦昭注释的《国语》,1978年上海古籍出版社出版过以韦昭注为基础的上海师院古籍组注释本。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com