碳铁相图详细解释(铁碳相图简单介绍)

Fe-Fe3C 相图分析

一、相图中的点、线、区及其意义

图1是Fe-Fe3C相图,图中各特征点的温度、碳的浓度及意义见表1。各特征点的符号是国际通用的,不能随意更换

图1 Fe-Fe3C相图

相图上的液相线是 ABCD,固相线是 AHJECF,相图中有五个单相区,分别是:

ABCD 以上——液相区(L)

AHNA——δ 固溶体区( δ )

NJESGN——奥氏体区( γ )

GPQG——铁素体区( α )

DFKL——渗碳体区(Fe3C或Cm)

相图上有七个两相区,它们分别存在于相邻两个单相区之间,这些两相区分别是:

ABJHA——液相+δ 固溶体区(L+δ )

JBCEJ——液相+奥氏体区(L+γ )

DCFD——液相+渗碳体区(L+Fe3C)

HJNH——δ 固溶体+奥氏体区( δ +γ )

GSPG——铁素体+奥氏体区( α +γ )

ECFKSE——奥氏体+渗碳体( γ+Fe3C)

相图上有两条磁性转变线:

MO——铁素体的磁性转变线

过 230℃的虚线——渗碳体的磁性转变线

相图上有三条水平线,分别是:

HJB——包晶转变线

ECF——共晶转变线

PSK——共析转变线

下面围绕三条水平线分三个部分进行分析。

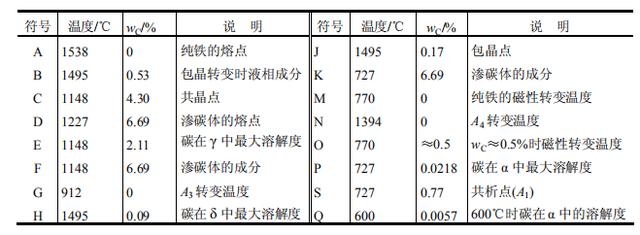

表 1 铁碳合金相图中的特征点

二、包晶转变(水平线 HJB)

在 1495℃的恒温下,含碳量为 0.53%的液相与含碳量为 0.09%的δ 铁素体发生包晶反应,形成含碳量为0.17%的奥氏体,其反应式为

进行包晶反应时,奥氏体沿δ相与液相的界面形核,并向δ相和液相两个方向长大。

包晶反应终了时,δ相与液相同时耗尽,变为单相奥氏体。含碳量在0.09%~0.17%之间的合金,由于δ铁素体的量较多,当包晶反应结束后,液相耗尽,仍残留一部分δ铁素体。这部分δ相在随后的冷却过程中,通过同素异晶转变而变成奥氏体。含碳量在0.17%~0.53%之间的合金,由于反应前的δ相较少,液相较多,所以在包晶反应结束后,仍残留一定量的液相,这部分液相在随后冷却过程中结晶成奥氏体。可见,凡是含碳量在 0.09%~0.53%的合金,都要经历包晶转变过程,而且不论在包晶转变前后转变过程如何,最终都要获得单相奥氏体。

对于含碳量低于 0.09%的合金,在按匀晶转变凝固为δ 固溶体之后,继续冷却时将在NH 与 NJ 线之间发生固溶体的同素异晶转变,转变为单相奥氏体。含碳量在 0.53%~2.11%之间的合金,按匀晶转变后,组织也是单相奥氏体。

总之,含碳量低于 2.11%的合金在冷却过程中,都可在一定的温度区间内得到单相的奥氏体组织。这类合金叫做钢。

应当指出,对于铁碳合金来说,由于包晶反应温度高,碳原子的扩散较快,所以包晶偏析并不严重。但对于高合金钢来说,合金元素的扩散较慢,就可能造成严重的包晶偏析。

共晶转变(水平线 ECF)

Fe-Fe3C相图上的共晶转变是在 1148℃的恒温下,由含碳量为 4.3%的液相转变为含碳量为2.11%的奥氏体和含碳量为6.69%的渗碳体组成的混合物。其反应式为:

共晶转变形成的奥氏体与渗碳体的混合物,称为莱氏体,用 Ld 表示。在莱氏体中,渗碳体是连续分布的相,奥氏体呈短棒状分布在渗碳体的基体上。由于渗碳体很脆,所以莱氏体是塑性很差的组织。莱氏体中奥氏体与渗碳体的相对含量可用杠杆定律求出

WFe3C=1-52%=48%

含碳量在2.11%~6.69%之间的合金,都要进行共晶转变,这类合金叫做铸铁,因组织中都含有莱氏体,并因断口呈银白色而叫做白口铸铁。

其中,碳含量在 2.11%~4.30%之间的合金叫亚共晶白口铸铁。这类合金由液相开始凝固时,从BC线开始析出先共晶奥氏体,然后剩余液相在共晶温度通过共晶转变为莱氏体。

先共晶奥氏体一般具有树枝晶的形貌。值得指出的是在共晶温度 1148℃与共析温度 727℃之间,先共晶奥氏体和共晶奥氏体中的碳含量都将从 2.11%降至 0.77%,并析出二次渗碳体(用Fe3CⅡ表示),随后又都在727℃转变为珠光体。

含碳量为 4.3%~6.69%范围内的合金叫过共晶白口铸铁。这类合金冷却时,冷却到 CD线开始从液相中析出先共晶渗碳体,然后剩余液相在共晶温度通过共晶转变为莱氏体。先共晶渗碳体呈板片状,也称为一次渗碳体(用 Fe3CⅠ)。

共析转变(PSK线)

Fe-Fe3C 相图上的共析转变是在 727℃恒温下,由含碳量为 0.77%的奥氏体转变为含碳量为 0.0218%的铁素体和渗碳体组成的混合物,其反应式为

共析转变的产物称为珠光体,用符号 P 表示。共析转变的水平线 PSK,称为共析线或共析温度,常用符号 A1表示。凡是含碳量大于 0.0218%的铁碳合金都将发生共析转变。

经共析转变形成的珠光体是层片状的,其中的铁素体和渗碳体的含量可以用杠杆定律进行计算:

渗碳体与铁素体含量的比值为

这就是说,如果忽略铁素体和渗碳体比体积上的微小差别,则铁素体的体积是渗碳体的 8 倍,在金相显微镜下观察时,珠光体组织中较厚的片是铁素体,较薄的片是渗碳体

相图中三条重要的特征线

1. GS 线

GS 线又称 A3 线,它是在冷却过程中,由奥氏体析出铁素体的开始线,或者说在加热过程中,铁素体溶入奥氏体的终了线。实际上,GS 线是由 G 点(A3)演变而来的,随着含碳量的增加,使奥氏体向铁素体的同素异晶转变温度逐渐下降,从而由 A3 点变成了 A3 线。

2. ES 线

ES 线是碳在奥氏体中的溶解度曲线。当温度低于此曲线时,从奥氏体中析出次生的渗碳体,通常称之为二次渗碳体,因此该曲线又是二次渗碳体析出的开始线。ES 线又叫Acm线。

由相图可以看出,E 点表示奥氏体的最大溶碳量,即奥氏体的含碳量在 1148℃时为2.11%,其物质的量比相当于 9.1%。可以表明,此时铁与碳的物质的量比差不多是 10: 1,相当于 2.5 个奥氏体晶胞中才有 1 个碳原子。

3. PQ 线

PQ 线是碳在铁素体中的溶解度曲线。铁素体中的最大碳的溶解度,在 727℃时达到最大值为 0.0218%。随着温度的降低,铁素体的溶碳量逐渐降低,在 300℃以下,溶碳量小于0.001%。因此,当铁素体从 727℃冷却下来时,要从铁素体中析出渗碳体,称之为三次渗碳体,通常用 Fe3CⅢ表示。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com