论语十二章君子小人不同价值追求(论语史鉴君子以文会友)

第十二篇第22章

曾子曰:“君子以文会友,以友辅仁。”曾子:即曾参,姒姓,曾氏,名参(can),字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,小孔子46岁,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物,夏禹后代。

其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。曾子倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。

曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年(公元前435年),曾子去世,享年七十一岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

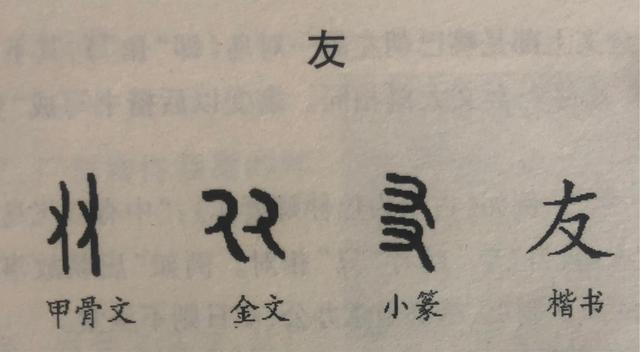

友:同志为友,会意字,从二又,“又”代表手,会相交为友之意。甲骨文和金文都是两只手靠在一起的样子,会志同道合一起做事的意思。

友可做名词,也可做动词,如《荀子-性恶》:“择良友而友之。”前一个友是名词,后一个友是动词,表示结交。

友还表示友好、亲密。如“友善”、“友爱”。也指“有友好关系的”,如友军、友邦等。现在所说的“朋友”可以简称为“友”。

古代所说的朋和友意思不同,《礼记》有云:“同门曰朋,同志曰友”。即出自同一个老师的人称为朋,志同道合的叫友。也就是说,同学叫朋,同志叫友。

朋的原义是货币单位,一朋为五串钱,后延伸指尊贵的人,“朋友”一般指以“朋”相助之友,属于较亲密之友,《论语》中的朋友皆为此意。

友也是一个中华姓氏,《姓氏考略》云:“友氏为鲁公子季友之后。”本文的“友”即指志同道合的人。

辅:人頬车也。形声字,从车甫声。辅的原义指为了增加车子辐条的载重量,而绑在车轮外,用来夹毂的两条直木。如《吕氏春秋·权勋》:若车之有辅。

辅后延伸指帮助、从旁协助等意,如辅导、辅助,如《诗·小雅·正目》:其车既载,乃弃尔辅。

辅作名词时,也指佐助的人。如《孙子·谋攻》:夫将者国之辅也。辅也指京城附近的地方,如畿辅。

辅也指面颊、颊骨,如“辅车相依”,车指牙床,辅车相依指颊骨和牙床彼此依靠在一起,比喻密不可分,相互依存,和“唇亡齿寒”近义。

辅仁就是协助、帮助培养仁德之意,《何晏集解》引孔安国曰:“友相切磋之道,所以辅成己之仁。”

晋·葛洪《抱朴子·交际》:“良友结则辅仁之道弘矣,达者知其然也。”现很多学校、医院都取名为“辅仁”。

辅也是一个中华姓氏,辅氏,姬姓,晋之公族也。本荀氏,又食邑于智,故又为智氏。智果以智伯刚愎必亡,其宗别为辅氏。

全文理解为:

曾子说:“君子以文章学问来结交朋友,依靠朋友辅助自己培养仁德。”本章谈交友之道,曾子认为:仁德的学习和培养以老师为主,以朋友为辅。所以结交朋友非常重要。

孔子曰:“损者三友,益者三友。”益友所以辅仁,损友则害仁而已。

《礼记-学记》有云:“相观而善之谓摩”。其中的“相观而善”,意为师生朋友之间相互启发,可以补偏救蔽,扬长补短,开阔眼界,增广见闻。

《学记》还说:“独学而无友,则孤陋而寡闻”。意思就是学习一定要和学友间互相交往,以便互相学习,互相促进。

所以古人重视“论学取友”。因为同学、朋友之间可以“相观而善”,相互学习,相互切磋,以文会友。

相反的情况,便是“独学而无友。”一个人冥思苦想,有问题无处可商量,久而久之,成为“孤陋而寡闻”的井底之蛙。

结交朋友要防止“燕朋”、“燕辟”,不要随便结交不正派的朋友,朋友之间不要迷恋于不正当的行为,以致违背老师的教导,荒废了学业。

朱熹注解说:“讲学以会友,则道益明;取善以辅仁,则德日进。”

《四书解义》曰:此一章书是曾子示人以取友之益也。凡人为学,必先致知。致知之后,必须力行。二者皆于良友是赖。

君子之于友,不徒会之也,或考诗书于古而识圣贤之成法,或稽事物于今而知理道之当然。有过则相规,有善则相劝,黾勉乎身心之要,砥砺乎伦常之大,以友辅仁,则取益深而德日进矣。

张居正说,“君子会友必以文,或相与读天下之书,以考圣贤之成法,或相与论古今之事,以识事理之当然”,这样每次相聚,才能有所讲明,有所收获,不是徒然聚会作乐。

现代的人基本不再以文会友了,都是以酒会友,在酒桌上侃侃而谈、指天画日、信誓旦旦,酒后忘了谁是谁。甚至酒后相互怂恿去干龌龊事,更别说以友辅仁了。真是悲哀!

兰亭集会

提到以文会友,史上最有名的莫过于“兰亭集会”了。

东晋时期的晋穆帝永和九年(公元353年)“三月三”这一天,东晋著名文士王羲之邀集诸多好友及后辈在会稽山的兰亭相会,欣赏山水,饮酒赋诗,并编成《兰亭集》(又称《兰亭雅集》)。

中国自古就有“二月二,龙抬头;三月三,轩辕生”的说法。每年这一天,世界各地的华夏子孙都会来到黄帝故里新郑市寻根拜祖。

这一天,也是古上巳节,是古人举行“祓除畔浴”、“修禊””活动中最重要的节日。古人常于农历三月上旬(三国时期定为三月初三)在东流的河水中洗濯,以求洗去晦气、求得福禄降临。

但发展到后来,三月“修禊”活动的祈福色彩逐渐淡去,而娱乐成为了主要目的,人们常于暮春之初邀请志趣相投者登山临水聚会游玩,与现在“踏青”活动的性质相类似。

《论语》中所记的“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”就是这个情景。

歌曲《三月三》有唱:“又是一年三月三,风筝飞满天。”

三月三也是中国南方许多少数民族的传统节日。内容不尽相同。壮族又称“歌仙节”,在这一天赶歌圩,举办歌会。侗族又称“花炮节”,以抢花炮、斗牛最具特色。在黎族,为预祝“山兰”(山地旱稻)、狩猎双丰收的节日。

有“书圣”之称的王羲之虽然出身名门,但为人直爽、洒脱的他对官宦之事了无兴趣,而是喜欢过一种隐居的生活,在闲暇时与当地的名士登山临水、吟诗作赋。

与王羲之徜徉于会稽山水中的当代名士有谢安、孙绰、许询等人。《晋书·王羲之传》云:“会稽有佳山水,名士多居之,谢安未仕时亦居焉。孙绰、李充、许询、支遁等皆以文义冠世,并筑室东土,与羲之同好。”

永和九年的这次兰亭之会,规模空前,名贤毕至,与会人数多达四十余人,他们寄情于山水与诗酒文字,以趣味性十足的“曲水流觞”之法饮酒赋诗。

参会者坐于弯曲的流水两旁,将酒杯放在小小的“船”上顺流而下,停到谁的面前,就必须取杯饮酒并即兴赋诗,赋不出诗者要罚酒三大杯。

作诗的规矩每人当作四、五言各一首。此次聚会的创作情况,据《先秦汉魏晋南北朝诗》记载,王羲之、谢安、孙绰等十一人作四、五言各一首;郗昙等十五人或四言,或五言,各一首。至于那些无诗以对者,只有罚酒三大杯了事。

该次聚会一共成诗三十七首,王羲之编为《兰亭集》以作纪念。诸人兰亭诗的内容,无外乎吟咏灵山秀水之美、诗酒文字之乐。

如王羲之的五言诗中“虽无丝与竹,玄泉有清声。虽无啸与歌,咏言有余馨”,就体现了一种崇尚自然的审美愉悦;其四言诗中“欣此暮春,和气载柔。咏彼舞雩,异世同流”,更是将山水之娱表现得淋漓尽致;

也有通过山水抒发玄理的诗作,如谢安“万殊混一理,安复觉彭殇”,体悟出的就是万物圆浑的玄理。

王羲之为此次聚会写了一篇文书俱佳的《兰亭集序》,成就高出了诗集本身。此序的前半部分将这次聚会盛况概括得一清二楚,后半部分触景生情,感慨人生之短促,令人无限深思。

兰亭集会对中国文人的生活旨趣影响较深,诗作对山水诗的兴起做了一定的铺垫。

《兰亭集序》:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com