秦朝统一后的兵力分布(自秦朝大一统后)

看过《三国演义》的人,大凡都会被它里面的丰富人物形象所吸引,帮助刘备“三分天下”的诸葛亮,“挟天子而令诸侯”的曹操,“过五关斩六将”的关羽.......

纵然这是一个英雄辈出的年代,但不可否认的是这也是一个百姓受苦受难的乱世。最后魏灭蜀,司马炎废掉魏王,建立晋朝,后南下灭掉吴国!自北向南统一了中国!

中国历史上并不缺少这样的乱世,有乱世必有大一统,统一与分裂始终贯穿整个中国历史,正所谓“天下合久必分,分久必合”。

但有趣的是自从秦始皇开创了大一统,中国的统一战争基本都是由北向南统一,除了朱元璋建立的明朝和近代的北伐战争是由南向北统一,但北伐战争算不上真正的统一,这好像就是被下了咒一样的规律。

对于这样的结果,很多小伙伴都觉得是北方人打仗厉害,北方人打仗厉害是一个方面,但只是一个方面。

可以从以下原因分析,俗话说“一方水土养一方人”。中国的南北方分界线是以秦岭——淮河为界,以北为北方,以南为南方。

第一,兵源。

兵源的素质是和军队战斗力成正比的,南北之间的粮食有差异,古代战争除了靠战术战略外,还得靠士兵的力气,北方主食小麦、高粱、小米等高蛋白食物,更北方的游牧民族则主食肉类,南方主食是大米,长久的饮食习惯差异造成北方人相对体型粗犷高大,南方人相对精巧苗条。

在冷兵器时代,而且北方士兵对南方精细的饮食很容易适应,补给相对容易,但南方士兵到北方则很难适应相对粗陋的饮食,而且北方民风彪悍,直爽,这点直到今天都没有改变,北方人高大、体格健硕,南方人相对矮小,所以说嘛!

南方人在身体上吃了一点亏,南方民风温顺,儒家思想浓厚,讲究的是书香礼气,这也是南方多出大文学家的原因。

第二,南北气侯不同。

北方气候寒冷、干燥。反观南方,气候温暖,造成南方的士兵很难适应北方的恶劣的气侯。

明朝的建文帝朱允炆和燕王朱棣之间的削藩与反削藩之战,由于政府的军队多为南方人,习惯了温和的南方,进入北方后,适应不了北方寒冷的气候,加上是野外作战,很多士兵都冻伤,甚至冻掉手指,非战斗减员占了很大比重,直接影响了军队战斗力。

朱棣的燕军是北方人,且常年与蒙古人周旋作战,适应更加恶劣环境下作战,战斗力不言而喻,这样的条件下,南方士兵被北方的完虐也不足为奇。

建文帝削藩之战的失败与南军适应不了北方气候不无关系。

南方温暖的气候也造就了慵懒奢靡之风,宋太祖赵匡胤灭后蜀之战,几乎是长驱直入,后蜀的花蕊夫人更是写了一首《述国亡诗》来讽刺当时统治者不战而降,“君王城上竖降旗,妾在深宫那得知?十四万人齐解甲,更无一个是男儿!”

据说当时攻蜀的宋军只有几万人,数倍于敌的蜀军就这样降了,实在惋惜!

第三,北方拥有地理上的优势。

北方地势高,南下作战时居高临下,战略上有优势。南方北伐只能仰攻,一路向上爬,费时费力。

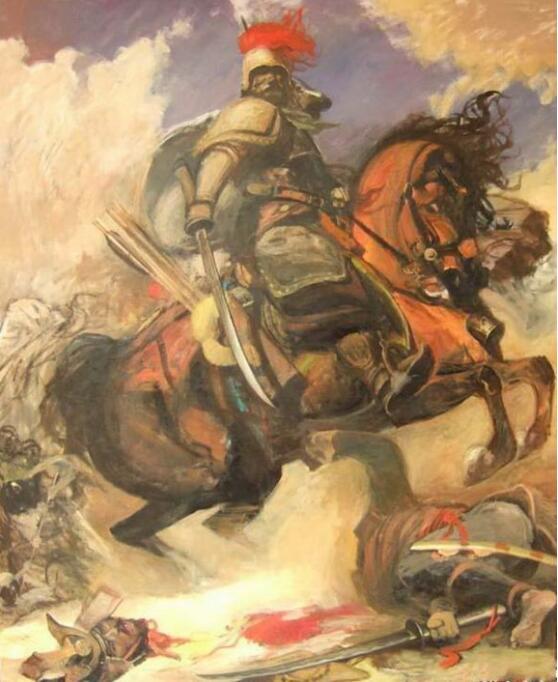

北方还有一个战略优势,北方适合养马,,有马就可以组建骑兵,骑兵的作用在冷兵器时代就相当于现在的装甲兵,平原集群冲锋的骑兵几乎可以碾压一切。

步兵打不过骑兵,就只有被屠宰的命运,明朝的“土木堡之战”,号称50万的明军被几万蒙古骑兵打得全军覆灭,就连皇帝都做了俘虏,骑兵打不过步兵,可以快速脱离战场,撒丫子跑,两条腿的始终是跑不过四条腿的。

两宋时期的北伐之所以都失败了,一个重要因素就是缺少骑兵,缺少了快速机动能力,还有一个就是缺少了地理屏障“幽云十六州”,无险可守。

第四,政治优势。

北方经过长期经营,早已成为政治中心。即使出现大分裂,北方军阀坐拥政治中心,宣称自己是“正统”有利于夺取民心。

南方从来都没有形成过一次中央集权政府,没有凝聚力,经济上也只是为北方输血,隋炀帝开通的大运河很大目的就是为了方便南方补给北方,政治上失势的那些偏安于南方的政府也被视为“奸贼”。

民心上达不到和谐。

从总体来说南方生活条件比北方好,内部斗争没北方残酷,到了宋朝更是创造了高度的文明和先进的科学技术,但同时也深深地陷入了这种糜烂生活,不思进取,贪图享乐。

南北对比可谓是生于忧患,而死于安乐也。

所以当历史车轮进入混乱和绞杀的时代时,南北各自不同的性格,也就决定了各自的命运。

历史大学堂官方团队作品 | 文:飞扬

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com