感统失调怎么带孩子 风靡一时却又被育儿号大力抨击的

“感觉统合失调”和“感统训练”这两个词应该很多家长都不陌生,总体来说,这两个词在咱们中国家长中曾经一度风靡,然后又因为美国儿科学会指南的改变某些育儿号大力抨击后,变得“人人喊打”。

在风靡阶段,有各种训练机构打出来的口号都是:“你的孩子注意力不集中?学习困难?这是感统失调”,“10个孩子9个感统失调”,“孩子人际关系不好?粘人?你需考虑感统失调”……

很多家长一度非常焦虑,于是感统训练开展得如火如荼,甚至有人撰文说“不给孩子做感统训练的妈妈不是好妈妈”,“给孩子做感统训练会影响孩子一生”……

然后大概是去年,忘记是哪一个公众号发了一篇抨击感统失调的文章,引用了美国儿科学会2012年的建议:“不再将感统失调作为一个独立的疾病诊断”。于是乎,好多人又开始抨击感统失调和感统训练,甚至断言感统训练和感统失调都是“忽悠”和“胡说八道”,认为感统失调是“臆造”的。

好像我们在育儿这件事情上,很容易从一个极端走到另一个极端,要么给孩子喂饭到3、4岁,要么倡导孩子从6个月就可以自己啃整个苹果,给整颗葡萄。对于感统失调和感统训练也是如此。

来来来,老规矩,咱们还是一条一条来看。

首先,“感觉统合”是啥?

看起来很抽象的词,其实大概的意思就是我们的各种观感,包括听觉、嗅觉、味觉、触觉、平衡觉、本体觉,所接受的信息刺激我们需要进行加工分析,从而帮助我们生存下来。

举个具体的例子,看到一个苹果,我们的视觉告诉我们大脑苹果的形状和颜色,我们的鼻子会闻到苹果的香气,我们的手会触摸到苹果的质感,我们以前的味觉记忆会告诉我们苹果的味道,然后这些所有的信息汇总到一起,我们的大脑就会知道“这是一个红色的摸起来很光滑闻起来很香,估计会很甜的苹果”。

先不论这个词语的来源,这个信息输入、整合和加工的过程是真实存在的。

那么,“感觉统合失调”呢?存在吗?

如果单论症状表现,其实是存在的。因为我们的感觉强度会有正常区间,也会有异常区间,就如同我们任何其他的能力一样。比如一件衣服,绝大部分人穿起来并无不适,但是有极少数人觉得太过刺激皮肤,无法忍受(我有时候在想,那个豌豆公主睡在10几层的被子上还感觉到豌豆的存在,是不是触觉过度敏感的一种异常……)。

还有一些人,日常生活中的声音,对于他们来说无比刺耳,只要环境稍稍嘈杂就极度不安,甚至出现攻击性行为、自伤行为。这种情况,很多家有自闭症儿童的家长应该有体会。

还有一些孩子只吃一种质地的食物,其它食物极度抗拒,极度偏食,有的进食障碍治疗师应该有体会。

当然,还有一些孩子的感觉是异常不敏感的,比如说摔得头破血流也不觉得痛。

说了这么多,也就是说各种感觉加工异常确实是可能存在的。

但是,问题来了,“感统失调”这个诊断呢?

对于这个诊断是否独立存在,其实现在并不是一竿子打死的,而是存在争议。一方面,婴幼儿(0-3岁)精神卫生和发展障碍诊断分类手册(DC:0-3R)是接受为一种单独疾病的;但是另一方面国际疾病分类标准(ICD-10)和精神疾病诊断与统计手册(DSM-5)却不承认这是一个独立的疾病,而是认为“感统失调”只是某些发育障碍疾病的伴发症状,比如多动症,比如孤独症。

也就是说,至少,感统统合有问题,这种表现是存在的,虽然不一定符合独立为一个疾病的标准。

说了这么多,我们作为家长要知道的是什么呢?

1. 感觉统合异常的发生概率并不高,至少不是所谓的“十个里面有九个”那么高。

现有的研究意见不一,但是大概的区间在5%-16.5%之间。但是考虑到两个问题多动症和孤独症的发病率分别在11%和1/68左右,这两个发育行为问题又容易合并感觉统合的问题,现有的数据应该是在合理范围内。

2. 并不是所有的感觉“异常”真的是异常。

有家长曾经就孩子对声音敏感咨询过我孩子是不是感统失调。但是大家要知道的是,婴幼儿对于声音通常比大人更敏感,比如我们觉得电吹风的声音、冲水马桶的声音、吸尘器的声音、汽车喇叭的声音虽然大,但是并不至于让我们无法忍受。但是很多婴幼儿却表现得特别害怕。这通常是正常现象。

如同你觉得水温合适,孩子觉得烫是一个道理。多年的生活让我们的皮肤比孩子粗糙好多倍好吗?其它感觉也是如此,我们在反复的环境刺激中已经不那么敏感了。这也是为什么大人觉得不放盐的菜简直无法下咽,小宝宝却吃得津津有味。

还有,孩子刚开始学习走路、跑、跳等,姿势不那么好看,容易摔跤,这绝大多数情况下也是正常的,不要拿成年人的标准看孩子。

当然,和同龄人比较,极度异常还是要引起关注,不仅要关注感觉异常本身,还需要关注有没有其它相关问题。

3. 合并感觉统合异常的其它疾病,建议不要把感统训练作为核心矫治方法。

说这一点是源于一个让人很惋惜的病例。孩子在2岁半诊断为孤独症,家长听信某训练机构的话,只要坚持感统训练就可以让孩子预后良好。于是接近两年的时间里,还在一直在做感统训练,其它有循证依据的训练方法一直没有使用。

家长坚持的依据是孩子确实有进步,我想说的是,即使不训练,孤独症的孩子也不是静止不发展的,这些进步到底是源于感统训练还是源于孩子的自然发展?如果进行有循证依据的训练会不会更好?要知道,并没有循证依据证明感统训练有利于孤独症的核心症状的康复,而孤独症的专业训练,是有年龄的黄金窗口的。

所以,针对核心症状,如果孩子有感觉异常,配合辅助感觉统合训练,才是最建议的做法。

【作者介绍】

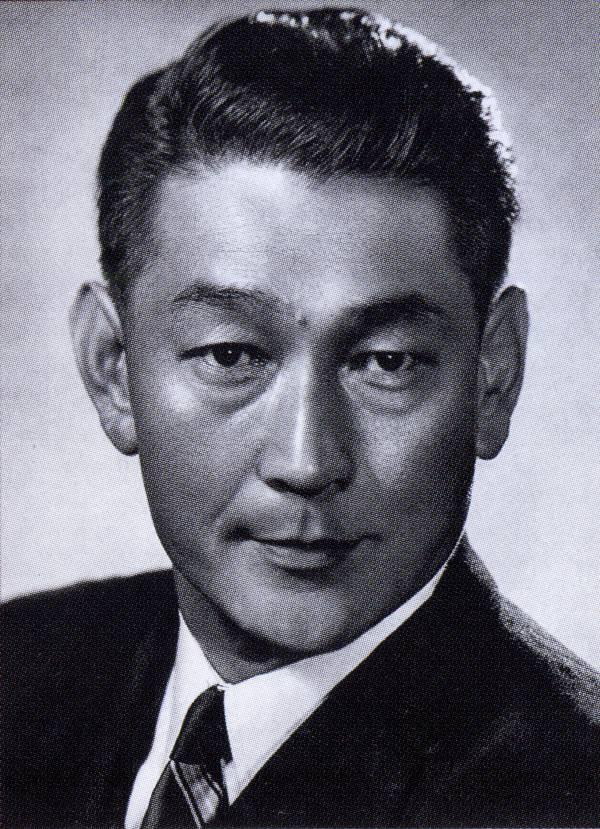

徐桂凤:工作于美国爱荷华儿童医院儿童发展与障碍中心,擅长儿童生长发育咨询及指导、儿童心理行为问题评估、咨询及治疗、家庭亲子关系咨询及指导。

-

本文版权归【妈咪知道】和作者所有,需转载请联系授权:info@easyhin.com

-

【妈咪知道】母婴健康咨询APP,三甲医院医生随时问,600万妈妈的信赖选择。

【妈咪知道儿科诊所】你身边的私人儿科诊所,提供专业、贴心的就医体验。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com