香港20年电影历程(香港与内地的电影故事)

80年代除了左派影人其他香港电影人之所以没有全面北上内地,最主要的原因还是当时香港电影出于对台湾市场的过度依赖,其电影创作深受意识形态左右。

当年初出茅庐的许鞍华导演1982年赴海南拍摄导演处女作《投奔怒海》,虽然作品在当年香港电影金像奖上获得了众多奖项,但男主角林子祥却被迫在国民党在港所办报纸《香港时报》上刊登“悔过声明”,并保证今后不再“重蹈覆辙”;而梁家辉更是因为拒绝因赴内地拍摄《火烧圆明园》登报道歉,一度被台湾当局封杀,新晋金像奖影帝居然因此沦落到街头摆地摊的境地。

二、九十年代——内地、港、台全面合作,大华语电影圈的短暂黄金时期

到了90年代,随着两岸关系的日趋改善,觊觎内地资源已久的香港电影人终于迎来了全面北上合作的契机。同时,内地电影正值企业改革、本土制作面临市场滑坡的危难之际,合拍片这种形式简直成为了内地各片厂的救命稻草;而台湾的资金也开始以投资内地导演及其影片的方式进入内地,代表影片如《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》《四十不惑》等。

合拍片迎来了第二个春天,内地、港、台的电影人们共同开创了华语电影圈全面提升、佳作频出的黄金时代。

- 武侠热潮

1992年,香港思远影业与内地潇湘电影制片厂合作拍摄了《新龙门客栈》。这次的合作模式是香港主导创作,内地出劳务。在香港风头正劲的徐克导演携著名武指程小东,带着林青霞、张曼玉、梁家辉、甄子丹等一众香港当红明星影片远赴甘肃敦煌拍。公映后引起轰动,不仅创下当年内地最高票房纪录,在香港拿下2150万港币佳绩,在台湾不但得以公映票房还狂揽1.8亿台币,成就了新派武侠代表作的美名。

新龙门客栈的成功即使徐克本人也无法复制了

《新龙门客栈》的成功有着风向标的意义,香港片商们不用再担心来内地拍摄会失去台湾市场了。

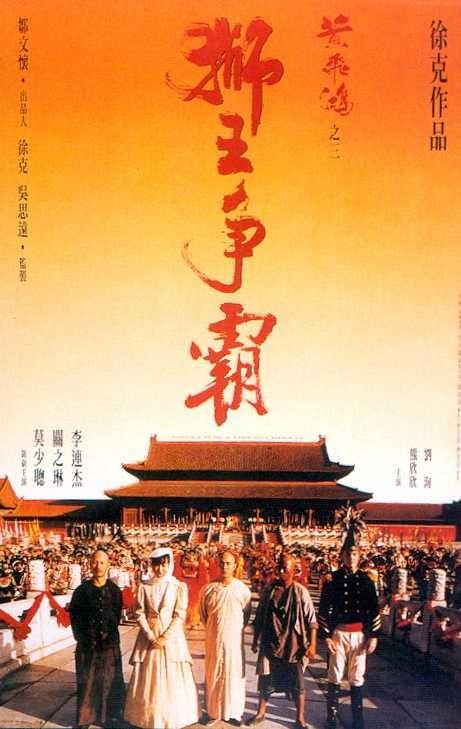

如果说八十年代朱牧是接洽内地的先行者,那么九十年代合拍片热潮的探路者就是吴思远。在他的思远公司的《新龙门客栈》取得成功后,吴思远作为副团长,和团长许冠文一起率领着香港电影代表团与内地电影主管部门接洽,内地电影主管部门也积极响应,废止“出售拷贝”制度,取而代之以“票房分账”的交易方式,使得出品公司的发行利润大幅度增加。在吴思远的积极沟通下,1993年由嘉禾和北京电影制片厂合拍的《黄飞鸿之狮王争霸》成为了首部在内地分账的影片,可观的票房分账真的是羡煞其他香港电影人。一时间,两地电影业的大规模合作正式拉开帷幕。

“狮王争霸”成为首部在内地分账的合拍片

1992年到1995年间,合拍片的数量直线飙升,1993年达到了高峰,这一年的合拍片达到创纪录的56部,而此前从1988到1992年五年间合拍片的总和才不过61部。这些合作不仅让港片扩大了市场,台湾投资商的资金加入更是让港片找到了新的融资渠道;而内地包括北影、上影、潇湘在内的电影制片大厂都受益颇丰,甚至得以扭亏为盈。而北影厂凭借独特的区位优势成了这波合拍潮最大的内地受益者。1992年嘉禾投资、周星驰主演的《武状元苏乞儿》;1993年就有嘉禾投资的《黄飞鸿之狮王争霸》和《黄飞鸿之王者之风》,还有与李连杰创办的香港正东影业合拍的《功夫皇帝方世玉》、《功夫皇帝2之王者之风》;94、95年的《新少林五祖》、《赤子威龙》,参与了正东公司的几乎全部作品,部部卖座。

“台湾的资金,香港的技术,内地的劳务”逐渐形成了一种既定合作模式。比如《功夫皇帝方世玉》系列、《新少林五祖》就是由黑道出身的台湾电影界大佬杨登魁投资的;王家卫的《东邪西毒》则是台湾学者有限公司投资的。

各方受益无需再赘述,但大量跟风抢拍的恶果却很快显现,滥作横行、佳片渐少,最终伤了观众的胃口。这股武侠片热潮发展至1994年末便迅速走下坡路,很多影片的票房一蹶不振。

“屋漏偏逢连夜雨”,恰逢以《侏罗纪公园》为代表的好莱坞电影开始席卷世界票房,香港电影市场同样无法幸免,香港电影自1994年开始产量锐减,卖座普遍低迷。本土市场的沉沦,也导致和内地的第二次合拍热潮慢慢陷入低潮。

- 合拍催生出的文艺片巅峰

这波合拍潮中武侠片是主流,但其中占据份额较低文艺片的水准却达到了中国电影迄今为止的一个巅峰,陈凯歌的《霸王别姬》、张艺谋的《活着》、姜文的《阳光灿烂的日子》堪称其中翘楚,票房突出、获奖无数,真正的艺术、商业双丰收。

《霸王别姬》北美票房达到了520多万美元,而国内统计数据却只有5.3万人民币。其中缘由是其实该片在内地刚开始是全面禁映的,在法国戛纳获奖后地才得以获准公映,票价更是创当时纪录的50元人民币一张,所以从5.3万人民币的票房可以想见公映时间有多短;而被誉为张艺谋最好作品的《活着》根本就没有在内地公映过,可葛优却凭借此片获得了中国男演员首个法国戛纳国际电影节影帝的荣誉;但姜文的导演处女作《阳光灿烂的日子》的待遇要好的多,不光公映还获得了5000万人民币的超高票房,还顺带脚让新人夏雨拿下了威尼斯国际电影节影帝。此中玄机,大家自己品。

合拍片“霸王别姬”成就了中国电影史上迄今为止的最高峰

PS:《阳光灿烂的日子》的启动资金是刘晓庆变卖家产筹集的500万,在姜文严重超支后,刘晓庆去香港拉来了电影人文隽(后来<古惑仔>的制作人)的资金,但后来还是断粮了,刘晓庆拉来识货的德国人让·路易出钱买断了影片在德国的版权,才解决了影片的后期制作费用。所幸作品最后能在内地公映且票房大卖,不然此片有恐怕就成为姜文的导演处女作也是最后一部导演作了。

与武侠片相比,文艺片的合作模式完全不同。这些作品的主创权掌握在内地电影人手里,香港投资只负责出资金,国内导演们利用香港、台湾或者国外资金和海外发行渠道,在国内电影业尚未步入商业化之前较为纯粹地实现了自己创作诉求,给华语电影留下了一座座丰碑。

不过此类合拍文艺片毕竟是少数,大部分合拍片的模式依然是内地制作单位仅仅是将厂标卖给香港片商,根本就不参与电影的实际生产过程,而香港方面花个一二十万买了内地厂标后,便可以借“合拍片”身份独立拍摄、两地发行。这样的合作除了弥补内地电影业资金匮乏的问题之外,对于自身发展裨益甚微。有鉴于此,国家电影局在1996年专门出台文件规定:合拍影片主创人员除导演、编剧、摄影师应以我境内居民为主外,担任主要角色的我境内居民一般不应少于50%,所以在那几年我们老是在港资合拍片中看到一些气场不合的内地明星参与,那种违和感简直能让银幕面前的观众尴尬到抠脚趾。

结语:

回顾80、90年代香港电影与内地的合拍的漫长过程,从开始小心翼翼地探索到后来敞开胸怀地通力合作,香港电影不仅拓展了影片的格局,也部分缓解了好莱坞大片的冲击所带来的压力;而内地影业则在合作中加速了市场、商业化进程,明白了电影不仅仅是表达人文精神的作品也是娱乐大众的商品,才有了后来成长为华语电影领头人的市场格局;才有了香港电影人全面北上融入,导致本土特色作品市场逐渐萎缩的现状。但香港电影界老一辈影人出于文化自觉还在不断寻求保留港片血脉的发展契机,所以才有陈可辛导演的新突破,这是我们这些内地老港片迷们喜闻乐见的,这是一种情怀,所谓“港片不死”不过是个伪命题,我们只是不愿被时代遗忘。

那些年,香港与内地的电影故事(上)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com