明末琉球(明代类书中的琉球文献研究)

引言

明代图书版刻业发达,古典文化进入总结阶段,这一时期产生了一系列重要类书,这些类书除了保存了大量前代的文献外,也收入了让当时一些社会实践经验,如当时中琉交往的实践。因此研究明代中琉交往,考察当时琉球国的基本情况,研究明代类书中的琉球文献,是有必要的。王圻的《三才图会》和章潢的《图书编》是明代具有代表性的类书,王书以精美的插图着称于世,章书所收的插图虽不及王书,但是文字考证精详,较同时代其他类书好,两书可以相互补充。正因为这样的原因,王圻《三才图会》和章潢的《图书编》中关于琉球的记载也就带上了时代的风采。接下来仅以两书书进行论述。

一、琉球国

琉球,古国名,在中国历代典籍中有“流求”、“琉虬”、“留仇”、“瑠求”、“流球”等不同称呼和不同记载。最早见于《隋书–流求》和《隋书–陈棱传》,写作“流求”,之后历代相承都有记载。据《明史–琉球传》记载:“琉球居东南大海中,自古不通中国。元世祖遣官招谕之,不能逹。洪武初,其国有三王,曰中山、曰山南、曰山北,皆以尚为姓,而中山最强。五年正月命行人杨载以即位建元诏告其国,其中山王察度遣弟㤗期等随载入朝贡方物。帝喜,赐大统歴及文绮纱罗有差。”可知从洪武五年(1372年)开始,中央王朝和琉球国有正式通贡,至此中琉关系进入新的发展阶段。此后,有明一代,中央王朝和琉球国一直保持着良好的藩属关系。每当琉球国王去世,明政府都要遣使前往祭吊,册立新王。中琉两国的交往见诸于当时的各种官方和民间的文献,对琉球的了解和记载都较前代客观详尽。

二、王圻与《三才图会》

王圻,字符翰,上海人。《明史》卷二百八十六有传,嘉靖、万历年间人,曾经担任过福建按察佥事,《明史–王圻传》说他:筑室淞江之濵,种梅万树,目曰梅花源。以着书为事,年踰耄耋,犹篝灯帐中,丙夜不辍,所撰《续文献通考》诸书行世。

据《四库全书总目》著录:《三才图会》一百六卷,明王圻撰。是书汇辑诸书图谱共为一编,凡天文四卷,地理十六卷,人物十四卷,时令四卷,官室四卷,器用十二卷,身体七卷,衣服三卷,人事十卷,仪制八卷,珍寳二卷,文史四卷,鸟兽六卷,草木十二卷。采摭浩博,亦有足资考核者,而务广贪多,冗杂特甚,其人物一门绘画古来名人形像,某甲某乙宛如目睹,殊非征信之道,如据仓颉四目之说,即画一面有四目之人,尤近儿戏也。尽管《四库全书总目》对王圻的《三才图会》贬多于褒,评价不高,但是它继承了古代“左图右书”,重视图谱的传统,而且也收录了不少历代古籍中的精品图谱,是古代典籍中图谱的大集合,是明代代表性图谱类书籍。特别是在《三才图会》地理类中,收录了明代中琉交往的最新成果,是明代记载琉球文献的代表性类书,其内容兼具通俗性和实用性。故此清代编修《古今图书集成》时,从此书中转录了大多数图谱。

三、《三才图会》中的琉球文献研究

《三才图会》中关于琉球的记载主要是地理十三卷中的“琉球国”条,人物十三卷中的“大琉球国”、“小琉球国”条。其文如下:

琉球国在福建泉州东,汉魏以来不通朝贡。国朝首先归附,率子弟来朝。太祖嘉其忠顺,赐符印章服及闽人之善操舟者三十六姓,又许其遣子及陪臣之子来学于国学。分其国为三,曰中山王、曰山南王、曰山北王。自后惟中山王朝贡不絶,其二王俱为所并。厥贡方物,率巿诸他国,本国无所有。

大琉球国,当建安东,水行五百里,玉多山洞,有小王,名为部队而不相救援入。国朝进贡不时,王子及陪臣之子皆入太学读书。

小琉球国,国近东南,有王子管辖,地产玻璃、名香、异宝。

《三才图会》关于琉球的记载短小精悍,其文献来源主要是《大明实录》和陈侃的《使琉球录》。“琉球国在福建泉州东,汉魏以来不通朝贡。”既是对历代关于琉球文献的继承,同时也是明代对琉球认识的起点。“国朝首先归附,率子弟来朝。”即明洪武五年(1372年)明太祖命行人杨载以即位建元诏告其国,其中山王察度遣弟㤗期等随载入朝贡方物。这是明代中琉关系的滥觞,也是明代中琉关系取得首个成果,是明政府外交成就值得骄傲的所在之一。“太祖嘉其忠顺,赐符印章服及闽人之善操舟者三十六姓,又许其遣子及陪臣之子来学于国学。”即明洪武十六年,琉球中山、山南入贡,明政府为嘉其中顺,赐给二王镀金银印各一,洪武十八年山北王入贡,赐镀金银印,规格和中山、山南同;同时赐中山、山南王海船各一,从此三王屡次入贡,而中山入贡最多。明洪武二十五年,中山、山南先后遣王从子及寨官子和使团同来中国并请肄业国学,此请得到明政府允许,特赐衣巾靴袜并冬夏衣服。明洪武二十九年 琉球中山王遣使请赐冠带,明政府命礼部绘图令自制,其王固以请,乃赐之并赐其臣下冠服,又嘉其修职勤,赐闽中舟工三十六户以便贡使往来。以上这些中琉之间的往来,一方面说明当时中央政府对“远方之人”的热情和关怀,另一方面说明琉球对中华文化的热爱,这种良性的外交关系在当时是具有代表性的。“分其国为三,曰中山王、曰山南王、曰山北王。自后惟中山王朝贡不絶,其二王俱为所并。厥贡方物,率巿诸他国,本国无所有。”即明代琉球国的分合变化,更重要的是表明当时琉球所献贡无并非本国土产,而大多是市诸他国,这是否能说明当时琉球在海洋贸易中的活跃?

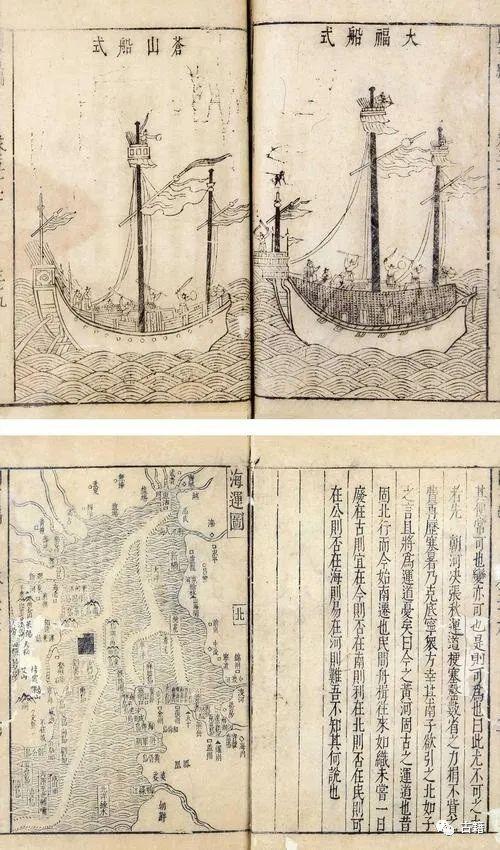

除了文字方面的记载,更难得的是《三才图会》收入了四幅有关琉球信息的插图,这些图谱分别是地理十三卷的《东南海夷总图》、《琉球国图》,以及人物十三卷的《大琉球国》、《小琉球国》,其中《东南海夷总图》详细地标出了大小琉球国的位置以及东南各海上国家,如日本、倭奴、毛人、罗利、波利等,这是当时人们海外认识的形象体现,可见当时航海认知的进步以及通过海洋对外交往的开放心态。《琉球国图》则将琉球国(大琉球国,即现在日本冲绳岛)的主要附近岛屿和地标性建筑都勾画出来了。琉球附近岛屿:北边有移山屿、厌堆山、硫黄山、熟壁山;西北有鼋鳖屿、高英屿、彭胡岛;西边有马齿山、古米山、钓鱼屿、彭家山;西南有小琉球、鸡笼屿、瓶架山、花瓶屿;南边的太平山。琉球国地标性建筑:西边的圆觉寺;西南的迎恩亭;天使馆;中部由南北往南分别是奉神殿、漏刻门、瑞泉池、欢会门、中山牌坊;东边为天界等寺。更值得一提的是,在《琉球国图》中还标出了两地之间的距离,如迎恩亭到天使馆之间的距离为五里,天使馆到欢会门之间的距离为三十里,中山牌坊到欢会门之间也未五里。这些关于琉球国的这些详细数据和嘉庆十一年册封琉球使陈侃所著的《使琉球录》的相关文字记载完全一致,显而易见《三才图会》的这些数据是来源于《使琉球录》的,而且《三才图会》中关于琉球的认识绝大多数也来自《使琉球录》,只是通过图谱的形式再现并记录下来,这样详细的地舆图绝非是臆想所能画出来的,它是明代中琉频繁交往实践的结果,它以写实的笔触地展现当时琉球国的建筑分布、各建筑的原貌和特点,可以补充正史和使录文字的抽象记载,是难能可贵的图画文献。另外,《三才图会》人物十三卷的《大琉球国》、《小琉球国》除了文字简介外,分别画一个琉球男子,体貌特征和发型、面相、耳环基本相似,唯有衣服有所不同,大琉球国人所穿衣服袒胸露乳,衣服所用布料有通体等边棱形纹路,每个棱形每部都有对角线相连,布料织工细腻,可见当时其国纺发达的织技术,这也印证了《明史–琉球传》中“其国不贵纨绮,惟贵磁器、铁釜”的记载。小琉球国人所穿衣服比较简洁,布料看不出有何织纹,但是衣服样式是右衽汉式袍服,这是否是受汉文化的影响深刻的原因不得而知?此外图中两人都是跣足而立,这和陈侃《使琉球录》中琉球人“跣足为敬”的记载相符,不知画图者是否要表达此意?此外这些图谱首先出自何人之手呢?

四、章潢与《图书编》

章潢,字本清,南昌人。《明史》卷二百八十三有传,嘉靖、万历年间人。《明史–章潢传》记载:居父丧哀毁血溢,构此洗堂,联同志讲学,辑群书百二十七卷曰《图书编》,又着《周易象义》、《诗经原体》、《书经原始》、《春秋窃义》、《礼记札言》、《论语约言》诸书。从游者甚众,数被荐从,吏部侍郎杨时乔请遥授顺天训导,如陈献章、来知徳故事,有司月给米三石赡其家,卒于万厯三十六年,年八十二,其乡人称潢自少迄老,口无非礼之言,身无非礼之行,交无非礼之友,目无非礼之书,乃私谥文徳先生,自呉与弼、后元锡、元卿、潢并䝉荐,辟号“江右四君子”。

据《四库全书总目》著录:《图书编》一百二十七卷,明章潢撰。潢有《周易象义》已着录是编,取左图右书之意,凡诸书有图可考者皆汇辑而为之说。一卷至十五卷为经义,十六卷至二十八卷为象纬历算,二十九卷至六十七卷为地理,六十八卷至一百二十五卷为人道,一百二十六卷为易象类编,一百二十七卷为学语多识,此二卷与图谱无涉别缀于末,盖《玉海》附录诸书例也,其门人万尙前序称,是编肇于嘉靖壬戌,成于万历丁丑。考潢年谱乃称,万历五年丁丑《论世编》成;又称,万历十三年乙酉出《图书编》。与邓元锡《函史》相证,然则初名《论世编》后乃改此名矣。明人图谱之学惟此编与王圻《三才图会》号为巨帙,然圻书门目琐屑,排纂冗杂,下至奕棋牙牌之类,无所不收,不及潢书之体要。其所系诸说亦皆捃掇残剩,未晰源流,甚至军器类中所列鞭锏二图,称鞭为尉迟敬德所用,锏为秦叔寳所用,杂采齐东之语,漫无考证,亦不及潢书之引据古今,详赅本末,虽儒生之见,持论或涉迂拘,然采摭繁富,条理分明,浩博之中取其精粹,于博物之资,经世之用,亦未尝无百一之裨焉。

五、《图书编》中琉球文献研究

章潢的《图书编》(四库全书本)有多处关于琉球的记载,其中卷五十收录的《四夷总图》、《琉球国图》和《琉球事实》最具价值。《四夷总图》、《琉球国图》是以图谱的形式记载当时琉球的基本信息,《四夷总图》以中国为中心,以图文形式展现明政府周边少数民族国家或政权,图中对琉球的定位是:“琉球东南海中岛夷。”这是明代域外认识的具体体现;《琉球国图》则和《三才图会–琉球国图》相似,将琉球国基本情况、地标性建筑及其附近主要岛屿都细腻地勾画出来了,根据两书成书先后,可知章潢《图书编–琉球国图》可能来自《三才图会–琉球国图》。

《图书编》卷五十的《琉球事实》则是以文字形式详细介绍当时琉球的情况,和《三才图会–琉球国图》相互印证,相得益彰。其文如下:

琉球事实

琉球国在福建漳州东,福州东北大海中。汉魏以来不通中国,隋大业中令羽骑尉朱寛访求异俗,始至其国,语言不通,掠一人以返,遣武贲中郎将率兵再,往虏其男女五百人还。唐宋时未尝朝贡,元遣使招谕之,不至。国朝首先归附,率子弟来朝。太祖嘉其忠顺,赐符印章服及闽人之善操舟者三十六姓,又许其遣子及陪臣之子来学于国学。分其国为三,曰中山王,曰山南王,曰山北王,皆遣使朝贡。永乐来,其国王嗣立,受册封,自后惟中山王朝贡不絶,其山南、山北二王俱为所并。云我使者,去必孟夏,来以季秋,乗风便也。厥贡方物,率市诸他国,本国无所有。厥期二年一行,每船止许百人,多不过百五十人。

按琉球国在漳州之东,自福州视之则在东北,是以去必孟夏,而来必季秋,乗风便也。国无典籍,其沿革不能详,然隋兵刼之而不服,元使招之而不从,我太祖之有天下也,不加兵,不遣使,首効归顺,其忠顺之心无异越裳氏矣,故特赐以闽人之善操舟者三十有六姓焉,使之便往来,顺朝贡。亦作指南车之意焉,在昔其国三分,今中山三并而为一者,得非沃强晋弱之故欤。风俗男子不髭亦不羽冠,但结髻于首之右,凡有职者簮一金簮,汉人之有髻则结于髪之中,俱以色布缠其首,黄者贵,红者次之,青绿者又次之,余斯下矣,王首亦缠锦帕。衣则大袖宽博,制如道服,然腰束大带,亦各有首缠布之色辨贵贱也。足则无贵贱皆有草履,入壁宇则脱之,一则席地而坐恐尘污,一则以跣足为敬,故王见神,臣见王,及宾主相见皆若是也。惟接见平等则加冠具服履揖逊之,间毎见其疾首蹙额,弗胜其束缚之劳矣。其君臣之分,虽非华夷之严,而上下之节,亦有等级。王之下则王亲尊,而不与政也;次法司官,次察度官,司刑名也;次那坝港司,钱谷也;次耳目之官,司访问也,此皆土官而为武职者也。若大夫、长史、通事等官,则专司朝贡之事,设有定员,兼文武者也。王日视朝,自朝至于日中、昃,凡三次。陪臣见之则搓手膜拜,尊者亲者延至殿内,赐坐赐酒,其卑而疏者,则移时长跪于阶下焉。凡遇元旦、圣节、长至日率众官具冠服,设龙亭,行拜祝礼,盖久渐文教,非复曩者之陋矣。父之于子,少虽同寝,及长而有室则异居。食亦用匙筯,得异味先进尊者。及子为亲丧,数月不食肉,亦其俗之可嘉。死者以中元前后用溪水浴其尸,去腐肉收其骸骨,以布帛缠之,裹以韦草,衬土而殡,上不起坟,若王及陪臣之家,则以骸匣藏于山穴中,仍以木版为小牖户,岁时祭扫,则启钥视之,盖恐其木朽而骨暴露也。地无货殖,是以商贾不通,若以为防剽掠,则其国小法严,凡有窃物者即加以劓刖之刑,人谁敢犯。朝贡往来俱乗大船,海边鱼盐亦泛小艇,未尝不驾舟楫而束木为筏也。俗畏神,神皆以妇人为尸,凡经二夫者则不之尸矣。王府有事,则哨聚而来。王及世子陪臣皆顿首百拜,所以然者,以国人凡欲谋不善,神即夜以告王,就擒之。闻昔倭㓂有欲谋害中山王者,神即禁锢其舟,易水为盐,易米为沙,寻就戮矣。惟其守䕶斯土,是以国王敬之,国人畏之也。王之宫室建于山巅,国门扁曰欢㑹,府门扁曰漏刻,殿门扁曰奉神,四围皆石壁。至于赋敛则寓古人井田遗法,但以名义未详备,其臣民亦各分土以为禄食,上下不交征,有事如封王,所用布帛粟米力役之征,则暂取之民而不常也。虽无经生博士之流,亦晓汉字,奉正朔,岂至视月盈亏以知候,视草木荣枯以计岁哉?

总论

球僻居海岛,雄视东南,自以为鸠国之固也。用是,历代以来不袭朝贡,隋元临之以兵使,卒不奉用。至我国家,向化献琛,胄子就学,其殆可以德绥,未可以威刼者耶。

和《三才图会》比较,《图书编》关于琉球的记载详细得多。对琉球在海中所处的位置记载,首先,《图书编》关于琉球的记载不是以往文献“炒冷饭”,而是当时中琉交往实际经验的总结。如对琉球的位置的记载,不是简单的重复以往古籍单调古板的记载“在东南海中”,而是“琉球国在漳州之东,自福州视之则在东北,是以去必孟夏,而来必季秋,乗风便也。”以往古籍中琉球在“东南海中”是以整个中国大陆作为参照物的,而《图书编》“琉球国在漳州之东,自福州视之则在东北,是以去必孟夏,而来必季秋,乗风便也。”是以福建的漳州和福州作为参照物的,而且要去琉球的话必须乘季风,也就是去必须孟夏,回来必须季秋,这样才能顺风顺水,这是对季风洋流的充分认识。福建离琉球最近,福州是去琉球的最佳出发地,这是当时去琉球航海实践的现实反映和记录。其次,《图书编》有当时琉球国社会组织关系的详细记载。有高低贵贱之别,上下等级之节,国王之下有两个官员系统,一个是王亲尊、法司官、察度官、次那坝港司、耳目之官等土著武职;一个是大夫、长史、通事等专门管理朝贡的官员,这些官员文武兼备,而且可能多数是来自中国的移民及后代。再次,《图书编》详细记载了当时琉球人的生产和生活习惯。在生产方面,琉球国因是岛国,孤悬海外,本国没有什么特产,就连晋贡给中央王朝的东西也是从别的国家进口的,本国也有捕鱼晒盐,百姓自己自足,平时不用交税,册封新国王时所需要的布帛、粟米、人力都是临时取自老百姓。在生活习惯方面,当时琉球人的衣服大袖宽博,腰束大带,这和《三才图会》中所画大琉球国人所穿的衣服类似。琉球人有戴头巾的习惯,而且以头巾和腰带的颜色来区分贵贱,并且头巾和腰带的颜色多样,这可以从侧面说明当时琉球社会结构发展到比较高的水平,而且纺织技术相对较高,这个《明史–琉球传》中记载“其国不以纨绮为贵”的史实相符。琉球人不分贵贱地穿草鞋,进房间前一般会脱鞋,因为当时琉球是席地而坐,并以跣足为尊,这也许也是《三才图会》中所画的琉球人跣足的原因吧。每到元旦、圣节、冬至日国王都会率领百官具冠服,设龙亭,进行祭拜活动,可见其受中华文化影响之深。最后,《图书编》中还记载了当时琉球国的重要地标建筑。“王之宫室建于山巅,国门扁曰欢㑹,府门扁曰漏刻,殿门扁曰奉神,四围皆石壁。”这个和该书及《三才图会》中的《琉球国图》中所画的琉球国地标性建筑应恩亭、欢会门、漏刻门、奉神殿等相印证,说明当时琉球国深受中华文化的影响,除了建造宫室外,还有城墙,已经不是前代文献中记载的岩穴而居,刀耕火种的情形,已经进入类似当时中国的社会发展阶段。

结论

总之,《三才图会》和《图书编》两书中明代类书中的代表性书籍,根据王、章二人生平和二人两书性质,可知二人书中关于琉球的记载是转录与他人的二手材料,根据我们的考察,两书关于琉球的记载的源头可能是陈侃的《使琉球录–后序》和郑晓《吾学编》第六十七《皇明四夷考–上卷–琉球》。尽管如此,依然不能抹杀两书的独特史料价值,其中关于琉球的记载图文并茂,相互补充,通俗性和实用性兼备,是明代类书中记载琉球资料不可逾越的文献高峰,特别是章潢《图书编–琉球事实》可以补充《明实录》、《明史》中关于琉球记载的不足。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com