边塞诗在盛唐时期的代表(叫做唐代边塞诗中的羌笛)

在唐代边塞诗中,经常被诗人们cue到的乐器或者由此产生的音乐的莫过于羌笛了。所谓羌笛,就是古羌人的乐器,又叫羌管、芦管等。这是一种竹制双管并列六音竖笛,取材方便,音色悠扬悦耳。这样一种乐器,是游牧生活的常伴品:一来,可以帮助牧羊人排遣孤寂,打发时光;二来,可以用来呼唤同伴、号令羊群。

在唐代的“十部乐”中,并没有出现与羌笛有关的音乐,因为羌笛主要是流行于游牧民族或军中将士之间:“异方之乐令人悲,羌笛胡笳不用吹。坐看今夜关山月,思杀边城游侠儿。”(孟浩然《凉州词》其二)“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛”(岑参《白雪歌送武判官归京》)“戎鞭腰下插,羌笛雪中吹。”(李颀《塞下曲》)从这些描写中可以看出,羌笛不仅民间性特点非常突出,而且多活跃于边地、边塞。

羌笛作为意象,出现在唐诗中的频率不算低。究其本质,与其特有的音色及其主要曲调所擅长表达的情绪不无关系。无论是成群的牛羊,还是悠扬的音色,羌笛所出现的背景就给人以和平宁静的感觉,同时又带有一种淡淡的哀伤情感。

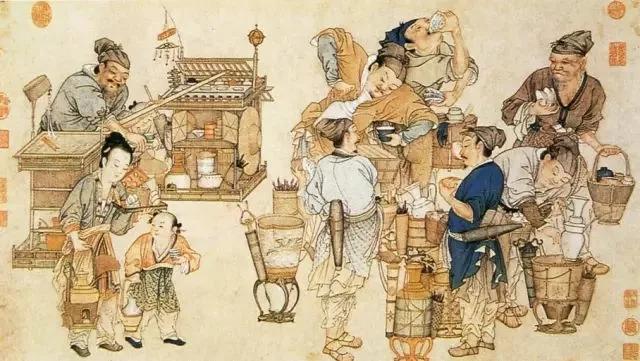

图片来自光明网

其一,对和平宁静生活的渲染与向往。由于羌笛与游牧民族的生活息息相关,因此,这一乐器最初就是表现安详的游牧生活。如王维《凉州赛神》(时为节度判官,在凉州作):

凉州城外少行人,

百尺峰头望虏尘。

健儿击鼓吹羌笛,

共赛城东越骑神。

这首诗从题目中就能看出来,写得很纯粹,就是写“赛神”(在神的诞辰这一天,排列仪仗,鸣金鼓,设杂戏等,迎神出庙,在街巷漫游,谓之赛神。括号这段参考自百度百科)这一风俗。给人展现的是凉州人民生活的一个侧面,是和平时代人民安居乐业的缩影。

当然,在诗人笔下,很容易就赋予羌笛一种超越地域、跨越文化差异的力量,大而广之地代表古代各族人民自给自足安居乐的生活状态。如晚唐诗人薛能《杨柳枝词》:

洛桥晴影覆江船,

羌笛秋声湿塞烟。

闲想习池公宴罢,

水蒲风絮夕阳天。

将羌笛与江南风絮自然连接,如此,西北高原农牧生活与中原地区乃至江南地区的人民就是情绪相通的。

当然,这种乐器由于“天生”的音色问题,往往会让人听出一丝忧伤。如无名氏《镇西》:

天边物色更无春,

只有羊群与马群。

谁家营里吹羌笛,

哀怨教人不忍闻。

羌笛牧歌自然而流畅的音色是那样悠扬动人,似乎也蕴含着羌族人民对和平宁静生活的向往。

和平宁静的生活应该说是所有普通民众的普遍愿望,然而现实总是事与愿违,统治者好大喜功,边塞征战在唐代是非常常见的。

而作为边塞地区常见的乐器,羌笛声响起,无疑可以带动一些亲身经历沙场的普通将士和独守空闺的思妇的哀怨情绪。正如李白《春夜洛城闻笛》:“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”但凡听到羌笛声,就足以让人潸然泪下了。

而这些复杂的、难言的情绪,往往可以读出作者的厌战心理。

从征夫角度:王之涣的《出塞》代边塞征人抒写难以言喻的情思:“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”李益《夜上受降城闻笛》:“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”更是边塞诗佳作。杜甫在战乱中逃难陇南,对“一望幽燕隔,何日郡国开。东征健儿尽,羌笛暮吹哀。”(《秦州杂诗》)表现出其无限的悲悯之情。

从思妇角度:王昌龄:“更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。”(《从军行》)则是从思妇的无边愁绪写战争给普通人带来的隐痛。温庭筠的词《定西番》“汉使昔年离别。攀弱柳,折寒梅,上高台。千里玉关春雪,雁来人不来。羌笛一声愁绝,月徘徊。”羌笛声表现的是征人思妇的离愁别怨。

可以说,羌笛这种乐器的声音,在特定的环境下,杀伤力是非常大的。如王表的《成德乐》:“赵女乘春上画楼,一声歌发满城秋。无端更唱关山曲,不是征人亦泪流。”其中,“不是征人亦泪流”一句把羌笛蕴含的悲凉之气推向高潮,同是也在某种程度上表现民众的普遍厌战情绪。

在唐代,文人选择去边塞,多半是一种曲线救国的方式,目的是借立战功谋得封侯升官。(这一点我在前面的文章多次提及过。)有王昌龄的《闺怨》诗为证:“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”这里,女子所后悔的就是不该让丈夫远去边地“觅封侯”。

其实,不仅是盛唐诗人热衷于去边塞,中晚唐诗人同样不能免俗。因此,在一些边塞诗中,或许可以透露出作者本人的心事。

高适《金城北楼》:“北楼西望满晴空,积水连山胜画中。湍上急流声若箭,城头残月势如弓。垂竿已羡磻溪老,体道犹思塞上翁。为问边庭更何事,至今羌笛怨无穷。”表面看来虽然是写塞上烟尘,但怀才不遇的苦闷似乎也是一种隐约的表达。颔联写水流急,月势静,诗人的心境也是这般欲动不能,欲静还动;颈联写诗人追思历史,对人生际遇和祸福有了哲理性的总结。尾句“至今羌笛怨无穷”,在诗人眼中,羌笛声包含了复杂的“怨气”,厌战、彷徨与不得志的愁苦、悲伤大约都是有的。

刘长卿《王昭君歌》中有两句:“琵琶弦中苦调多,萧萧羌笛声相和”琵琶也好、羌笛也罢,无非是用音乐烘托一种悲伤的心情。而这首诗表面上看是寄予了作者对王昭君的怜惜与同情,实则也是在抒发自己仕途不顺的感喟。关于这一点,我在前面有专篇提到:诗人写昭君题材,多半是和自己命运有相通之处。(详情见文末拓展阅读)

任何一种乐器,从其本质上说,不过就是一种客观物体,它本身是不具有这些“悲伤”的情绪的。我们甚至可以想到柳永在其《望海潮》中这样说“羌管弄晴, 菱歌泛夜, 嬉嬉钓叟莲娃。”你看,羌笛在这里烘托的气氛就是喜悦和丰收的。

而在唐代的诗歌中,尤其是边塞题材中,诗人的情绪往往会注入这件普通的乐器中。正如王国维所说的“有我之境”——“以我观物, 故物皆着我之色彩”,也就是说,诗人们在进行这类诗歌的创作时往往带着明显的情感倾向。然而正是将悲伤凄凉熔铸于诗意之中,才使得诗歌具有更多重的美感。

拓展阅读:

唐宋诗中的王昭君:怀才不遇的女性版本

唱衰盛世:盛唐时期的那些“不和谐”的诗歌

诗能穷人?古代诗人为何普遍窘迫?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com