咪蒙含泪成长史(一篇文章引发的惨案)

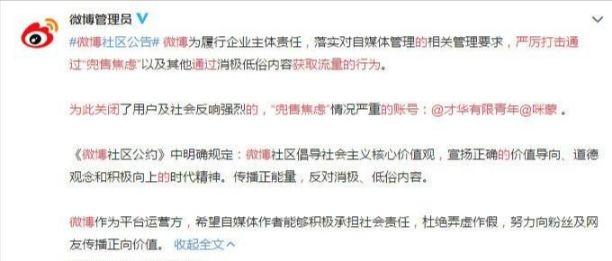

微信公众号、微博,知乎账号被封,宣告咪蒙王国一朝崩塌。

一月前微信公众号“才华有限青年”发表文章《一个出身寒门的状元之死》。故事主角化名周有择,是一名家境清寒的状元。他为了帮补家计,本科修读商科,毕业后不断打工赚钱,但最终染病离世。文章作者以周有择中学同学的身分出现在文中,通过描写无论在学校以至职场都不愿意放弃原则的周,反衬自己与其他同学与理想的偏离。

文章一度在社交网站广泛传播,但很快被质疑真确性,旋即遭到平台封禁。创作团队其后澄清文章是基于事实改编成的“非虚构写作”(指以现实元素为背景的写作),绝非杜撰虚构。

文章原以匿名方式刊登,后被曝是由曾任职咪蒙创作团队的实习生、公众号“才华有限青年”的创始人杨乐多执笔。据资料显示,“才华有限青年”所属公司为霍尔果斯爆炸糖影视传媒有些公司,咪蒙为该公司法定代表人兼执行董事,占股66.67%。

《一》一文曝光后被网友和传媒质疑内容的准确性,包括主角身分的考究、职业晋升、文章内出现的场景等。以下是其中几点质疑:

1.文章中周有择以总分693取得市理科状元,根据文章的提示推断主角就读于四川的高中。而2013年四川省的理科高考各市最高分为707分,并不存在693分的考生

2.文章叙述者“我”在2019年1月得悉周有择去世的消息,唯这段时间并没有当年高考市状元因胃癌去世的消息

3.在周有择的丧礼上, ‘ 我”的同学分享自己进入本科毕业后进人阿里巴巴集团,两年内就升到P7 ( 技术专家)的级别,但阿里巴巴公关部回复称内容不属实

4.主角在2013年参加高考,高中曾看过剧集《灵魂摆渡》,《灵魂摆渡》一剧在2014年才播映

针对各界质疑,创作团队重申《一》是一篇“非虚构写作”,故事背景和核心事件绝对真实。为了保护文中当事人以及其家属和其他有关人物,文章在省份、时间线、文章加插的照片上等细节进行了模糊化处理。他们发文的初衷是希望能够为读者带来思考和鼓励,并始终对读者保持著敬畏的心。制作团队澄清他们由始至终都是独立运作,与咪蒙公众号并没有联系。

几大官媒发文声讨咪蒙

随后咪蒙宣布关闭微博,停更公众号。之后咪蒙遭封禁。

想必大家都或多或少了解过这几则新闻。

但咪蒙是谁?她为什么被封?怎么评价咪蒙?

咪蒙是谁?

拥有500万粉丝的公众号大V,永远都能掐中粉丝G点,每篇文章都是100w 阅读量的超级写手,一篇软文能卖50万人民币的公司老板。

原名马凌,山东大学文学硕士,曾经在第一财经周刊,南方都市报工作。

咪蒙是个妥妥的精英,不是那种沉迷于等级秩序、climb the social ladder的那种利己主义者,而是一个在《南都》工作了十二年,被《南都》的理想主义气质浸润、影响,渴望引领某种理想主义气质浸润、影响,渴望引领某种价值观的知识分子精英。她在山东大学中文系读本科和硕士,毕业论文《阮籍诗歌与玄学本体论》水平很高。

她后来进了《南都》,在《南都》,她抛弃学术写作方式,抛弃自我表达式的写作手法,写作的立场转向大众,在《南都》的时候,她的关注点就已经变成了如何提高写作的传播价值,就是如何红。

再后来纸媒式微,媒介改变,媒体人转型,她最熟练地那套近乎粗俗的插科打诨加调动情绪,非常有市场,她如同产品经理“般写作,关注用户体验,总结经验,还写了篇,《如何写出阅读100万 的微信爆款文章》,直到如今。

她的文章内容主要吸引女性读者,被指是“毒鸡汤”(反鸡汤)的代表。

她在《如何写出阅读量100万 的微信爆款文章》中分享自己写作的秘诀,提出12点要点,其中包括:

●选题 要跟贴热点

●制造男人女人对立

●切入点独特,从中探讨普世价值观

●贩卖焦虑,贩卖同情

● 引人人胜的标题

●标题需简单粗暴

●堆砌短句顺滑易读

●观点需颠覆常识

●小清新掩盖毒鸡汤

●讲身边故事,表达情感共鸣

●永远站在粉丝一边

她的标题都是这样的:

《致贱人》《致low逼》

《女追男隔层纱?这种屁话你也信!》

《什么门当户对,不就是爱得不够》

另外她强调自媒体创作最重要是“互动性” 写出来的文章需要与读者有联系,让他们滋生一一种“不看就后悔”的情绪。

咪蒙代表的时候是一种“失败者焦虑”的思维,模式。

她塑造的是一-个恐惧失败,渴望成功的“我”",或曰“抒情主人公”的形象。这也是她和她的读者想要带入的形象。

她笔下塑造了很多“失败者”,再加以肆无忌惮的,嘲笑和责怪。她通过把玩自己虚构的"失败者”(贱人、 lowB、 包子、实习生... .)的丑态,来发泄自己(读者)恐惧失败的压力。

心理学证明,人对自己身上某些特征的厌严会转嫁到具有类似特征的客体身上,去厌恶客体。纪伯伦说过一句话,大意是“我嘲笑他人的丑恶,实际上是由于,自己具有同样的丑恶,对此我很羞愧”。咪蒙的道理也是一样,实际上,这等于她在把玩失败的痛苦。而这种痛苦之所以不被恐惧,而是被把玩,仅仅是因为它们发生在别人身上。

同时她笔下也有“胜利者”。胜利者的形象被美化,自立、富裕、美丽、善良、知道什么时候该施与善良。并且她刻意夸大,“胜利者”与“失败者”的距离(无论是实力上还是道德上的)。这种非黑即白的逻辑,给人一种不可靠感,而这种不可靠,很容易让人想到,对于成功的过度渴望,以及成功并没有到手时,对成功产生的YY式妄想(买化妆品就是成功,类似”皇后娘娘的柿饼子")。

把所有的失败,都一古脑归为了自由选择上的缺陷,显然是不合逻辑的。但这样,批评失败者就具有了道德上的“合法性”。另一方面,咪蒙鼓励的不再是美化“成功者”,而是更进一步的巴结“成功者”。

当然咪蒙这种反鸡汤根本不需要有固定的观点,但读者会情不自禁地把这一篇文章与从前的文章比较起来,企图从中寻找某种逻辑。从《致贱人》等文章可以看出,咪蒙极其反感(她可能只是在演戏,当然)别人让她干份外的事,想把公私领域坚壁清野地分开。于是,前后矛盾了,那些《致贱人》之中的“贱”人提出任何要求,不管态度如何,也是"贱”的表现。造成这种差别对待的原因,是因为那些“贱”人是咪蒙眼中的“失败者”,尤其是经济、社会地位不及咪蒙的人。

就快要逻辑自洽地讲圆一个内容创业时代的掘金故事了,但是有什么东西分明不对,因为她写的东西,太不是个玩意儿了。

咪蒙作为一个文化精英,多年的专业写作实践让她早别人一步完成了文字的异化,她早就毫无心理障碍地完成了文字和人格的分离,这一点可以说知乎百分之九十九的人都做不到,大多数人依旧停留在分享见地、直抒胸臆、我手写我心的阶段。真诚,依然是一个很重要的原则,甚至很少人会去想这可以不是原则。但是咪蒙没有这个原则。有的人,确实可以透过文字看到猥琐的人格,但是咪蒙不是。咪蒙户、字后面是一个严肃疏离的写作者,在用传V的手段传播,统计学的方式验证,拿捏语气、控制节奏,调动情绪。

问题出就出在这个异化上。写作者委身于服务业,可太服务业了;她的文字从私人领域走出,可是走的太远了。

传播、走红、挣钱,这个流程背后没有价值观支撑。我时常想她靠什么来支持自己的行为,靠能够让儿子上好学校,靠能给助理发五万的月薪,靠能够给她员工欧洲十二日游,还是靠挣了钱以后继续她未竟的理想?

又或者她真的相信自己写的东西,对别人有用。

那就真的太糟糕了。

对于文字工作者来说,今天内容创业本身可能就意味着全部的失落,无法两全,我们的读者很糟糕。读的人越读越入戏,写的人越写越出戏,一切还在继续。

其实,要选出一个自媒体能够代表这个时代的话,还是咪蒙。

她的身上有着女性特权主义,精致利己主义,狭隘民族主义,这三大主义,恰恰是我们这个时代的三大主流思潮。

她背叛了文学与智慧,我们失去一个作家,却多了一个吹鼓手。

她的走红,是她的悲哀,是文学界的悲哀,是这个时代的悲哀。

好像没有,原“咪蒙”账号的主体公司霍尔果斯爆炸糖,马凌(咪蒙本名)为实际控制人,旗下还有三个公众号,她也是7家企业的法定代表人,3家公司的股东,8家公司的高管。马凌这么多业务布局,卷土重来易如反掌。

对于咪蒙,我同样开公众号头条号写文章,而且文章不如她,我不对她做评价。

而叔本华在《论读书》里对咪蒙早有评价,也对我们早有忠告:

对善于读书的人来说,决不滥读是很重要的。即使是时下享有盛名、大受欢迎的书,如一年内就数版的政治宗教小册子、小说、诗歌等,也切勿贸然拿来就读。要知道,为愚民而写作的人反而常会大受欢迎,不如把宝贵的时间用来专心阅读古今中外出类拔萃的名著,这些书才真正使人开卷有益。

坏书是灵魂的毒药,读的越少越好,而好十则是多多益善。因为一般人通常只读最新的读物,而不读各个时代最杰出的作品,所以作家也就拘囿在流行思潮的小范围中,时代也就在自己的泥泞中越陷越深。

子良感触咪蒙曾经大而无当地、哲学地、逻辑地、玄远地理解了世界的空无本体,然后从书斋里走出来,走向生计和疲劳。这不免让人想到梭罗。

年轻时候总会有些形而上的时期,喜欢并且只会用概念称呼周遭的生活,就好像瓦尔登湖那么抽象。直到中年,松罗才变得具体和不厌其烦。他成为了一个植物学家,观察记录北美全部的植物,一直处在人类认知的边缘。

这样看,似乎一定是要经过一些岁月,才能找到真实可感的生活。不过我仍然相信,年轻人,在很早的时候,就看到了生活的全部真相,他们只是在用余生,收回目光。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com