战国末期荀子提倡什么(荀子的治兵要诀)

公元前254年秋天,荀子回到了故乡赵国,当时赵国的国君赵孝成王和从楚国来访的临武君一起,出邯郸城门迎接了荀子。

在邯郸的大殿上,赵孝成王问道:“请问两位先生,治兵的要诀是什么呢?”

临武君首先回答:“上得天时,下得地利,观敌之变动,后之发,先之至,此用兵之要也。”

听到临武君的话,一旁的荀子摇了摇头,说道:“不然……臣所闻古之道,凡用兵攻战之本在于壹民。”

赵孝成王不解地问道:“先生说的‘壹民’,是什么意思呢?”

“大王,所谓的壹民,就是要得民心啊。弓箭不协调,即便是后羿那样的精准射手也不能射中目标;马匹的配合不好,即便是造父那样的善于赶车的人,也不能把车赶到很远的地方去;如果百姓和君王离心离德,即便是汤武那样的圣君也不能打胜仗。所以,善于争取老百姓的人,才是真正善于用兵打仗的人呐。”

荀子认为,“兵者,所以禁暴除害也,非争夺也。”打仗的目的,是为了制止暴虐,铲除祸害,并不是为了争夺地盘,更不是为了称霸杀人。荀子说,仁者爱人,正因为爱人,所以才憎恨那些害人的人。用兵打仗的目的是为了弘扬道义、驱逐邪恶。

荀子还说过:“礼者,治辨之极也,强固之本也,威行之道也。”礼是治理国家的最高标准,是国家强盛固本的根本,是威望行于天下的大道。决定战争胜负的最终因素,不是精良的武器装备,不是坚固的防御工事,更不是神机妙算的战略战术,而是民心的向背。

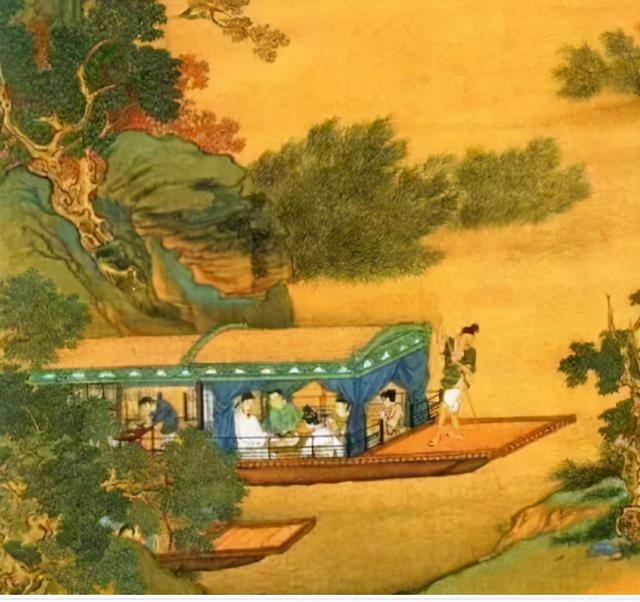

按照荀子的描述,

真正无敌于天下的部队应该是一支“人师”,即仁义之师。上至将军,下到士兵,作战勇敢不怕牺牲,军纪严明而不滥杀无辜。这样的“人师”,走到哪里,就会把仁义和王道带到哪里,就会得到人民的爱戴和拥护。但是,在荀子看来,他所推崇的“人师”,无论是过去的春秋时代,还是当时的战国时代都从来没有出现过。

荀子的军事思想,被后人称为荀子兵法。虽然也探讨战略战术,但他更看重的是战争的必要性和战争的正义性。这在当时的环境下殊为可贵,称得上是一股清流。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com