熊向晖儿子简历(82年熊向晖要退休)

1983年6月9日,在中信公司任职才一年的熊向晖,向中央打报告,称自己年事已高,想在有生之年写写回忆材料,想辞去在中信的职务。

图|熊向晖晚年

这件事儿,不知道怎么,被时任全国人大常委会副委员长、中信公司董事长荣毅仁知道了,荣毅仁6月13日写了封信给国务院:

“向晖同志多年从事涉外工作,经验丰富,到公司近9个月来贡献很大,掌握党的方针政策,善于出主意、想办法。我们在一起工作中相互支持,配合得很好。因此恳请中央不要批准他离休。”

谈及熊向晖,我们想到的更多的是他在解放前的龙潭虎穴里,却没有想到,熊向晖不仅在建国后从事过外交工作,还与中信公司也有一段缘分,与中信公司董事长荣毅仁之间,也有深厚的友谊,两人相互扶持,共同走过了一段探索的艰难岁月。

中信公司草创1978年12月18日,党的十一届三中全会在北京召开。

会议的中心议题,就是将党的工作重心,转移到以经济建设为基础上,并做出了施行改革开放的新决策。

事实上,就在邓小平复出工作后,对沿海一些城市视察以及考察国外的同时,就在不断地完善改革开放的决策,为了振兴经济,提出了两个利用

利用国外的先进技术以及经验发展自己;利用国外的资金发展自己。

1978年5月30日,邓小平在一次谈话中指出:

“现在的国际条件对我们很有利。西方资本主义国家从它们自身的利益出发,很希望我们强大一些。他们的资金没有出路,愿意把钱借给我们,我们却不干,非常蠢。现在东方有四个“小老虎”,它们的经济发展很快,对外贸易增长很快。它们都能把经济发展得那么快,我们难道就不能吗?”

1978年10月10日,邓小平访问德意志联邦共和国新闻代表团时指出:

“现在是我们向世界各国学习的时候了。关起门来,固步自封,夜郎自大,是发达不起来的。”

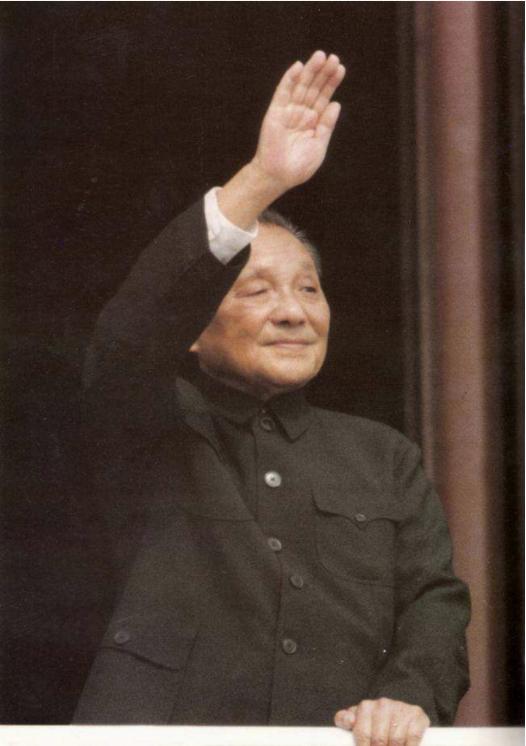

图|邓小平

利用国外的先进技术以及经验,利用国外的资金,这听上去像是个天方夜谭,如何让国外的资金和技术进入中国,帮助推动中国的经济发展,并不是简简单单的一句话。

如何让外国的资金技术对中国扶持经济的政策更有信心,更愿意来中国呢?

1979年1月17日,邓小平在人民大会堂,宴请胡厥文、胡子昂、荣毅仁、周叔、古耕虞五位老工商业者吃涮羊肉。

一桌人其乐融融,几个人都是工商业深有名望的人,对经济建设有着自己的一套经验,邓小平请客吃饭,一是请教,二是委托:

“现在搞建设,门路要多一点,可以利用外国的资金和技术,华侨、华裔也可以回来办工厂。吸收外资可以采取补偿贸易的办法,也可以搞合营,先选择资金周转快的行业做起。当然,利用外资一定要考虑偿还能力。引进外国的技术和资金,这也要量力而行,处理恰当。”

邓小平的一席话,也让荣毅仁有了新的想法。

荣毅仁当时也刚刚复出工作,还担任着第五届全国政协副主席,并准备受邀担任部长一职。

图|荣毅仁年轻时

可回了家以后,荣毅仁改变了主意,决定借鉴西方经验,办一家信托公司,还写了一份报告《建议设立国际投资信托公司的一些初步意见》给邓小平,邓小平看后十分赞同,为此还专程找到荣毅仁嘱咐:

“你来带头办实体,搞成对外开放的窗口。人由你选,业务由你管,事情由你负责。要排除干扰,不要搞成官僚主义企业。”

1979年6月国务院正式批准,成立中国国际信托投资公司。

10月,中信公司正式成立,成为中国改革开放对外的一个窗口,而荣毅仁则是任董事长兼总经理。

不管如何说,公司成立在当年是一个非常稀罕的事儿,更不用说“信托”,据说有不了解情况的顾客手持旧衣服,要求寄售。

事实上信托公司的真正任务是,吸引国外投资商,一些国外的投资商,出于信任的缘故,将投资的财产放到中信公司,受托人接受委托人的意愿,为受益人(通常是委托人)利益以及特定项目进行管理,信托可以算得上是一种理财方式,也是一种特殊的财产管理制度。

不过办公司并不是一件容易的事情,首先是公司成分的问题。

一开始荣毅仁想将公司办成一个私营企业,还是陈云考虑到,要使得外商资金充分信任,最好还是以国家的名义,因此中信公司一开始就是归属于国务院直接管理的国有企业。

可在当时,有不少人认为,中信公司就是荣毅仁独资的,事实上就在中信公司创办之初,国务院拨付的启动资金一时之间不到位,也是荣毅仁从自己家里拿钱垫资的,荣毅仁任董事长直至卸任,他每天工作12个小时以上,确实是有当老板的感觉,但他没拿过一分钱工资,所有的经营利润,也都全部归属于国家。

有人还曾经这样说过:

“荣毅仁真傻,放着部长不当,却去搞这有‘风险’的新玩意儿,他的苦头还没吃够呢!”

图|时任中国国际信托投资公司总经理的荣毅仁(右二)和公司事务部经理经叔平(左一)等商谈工作

更为关键的是,在改革开放之初,办公司基本没有任何前路可寻,而荣毅仁硬生生地凭借自己的能力杀出一条血路。

而在管理上,他更是找到了熊向晖来帮助自己。

熊向晖任中信党组书记、副董事长、副总经理1982年10月的一天,熊向晖接到了荣毅仁打来的电话,电话那头称:

“向晖同志,我要来拜访你。你就要到中信公司来领导我们了。中央已经决定了,让你当中信的党组书记。”

熊向晖当年与荣毅仁打过交道,相互之间也认识,但说起来,要到中信去任职,这是他之前没想到的一件事。

建国前,熊向晖负责地下工作,在胡宗南身边潜伏,历经九死一生,后来在周总理的安排下,作为助手从事外交工作,积累了丰富的外交经验,后来还曾担任过中国驻墨西哥大使,尽管回国以后没有再从事外交工作,但熊向晖后来调任到统战部任副部长。

到了1982年,熊向晖主动向中央请求,从调查部副部长、统战部副部长的位子上退休,打算回家将自己这一生回顾一番,写成回忆材料流传后世。

就在荣毅仁打来电话后不久,中组部又找到熊向晖谈话,他这才确认,荣毅仁不是在开玩笑,而是真的要将他叫来中信工作。

不仅如此,还是叶剑英、聂荣臻两位老帅推荐的,他们听说熊向晖准备退休了,立即向中央建议:

“熊向晖很有才华,在老干部中还是比较年轻的,应该出来做事。”

就这样,在当年的10月9日,熊向晖被任命为中信党组书记、副董事长兼副总经理。

荣毅仁将熊向晖找来帮忙,确实是因为中信在当时太需要一位这样的干部。

中信创办之初,对于应该如何管理,从事哪些项目,实际上是一头雾水,而最为关键的是,中信还必须考虑当时的社会环境。

也正因为与当时的社会环境格格不入,以至于中信每走一步都会碰到阻碍,荣毅仁与中信一大批领导人,就在其中充当调和剂的作用,荣毅仁自己也说过:

“我不要钱,要的是特殊政策,就像对待几个特区那样。”

图|1988年,邓小平与荣毅仁交谈

荣毅仁具有高度的敏锐性,在中信建立之初,就在公司管理上设置了党组,并报请国务院批准,党组对于对公司重大问题的决策,包括业务、经营、人事安排有提出建议和协商的职能,但对董事长的最高决策依旧要服从。

最初荣毅仁只是以党外人士的身份来主持全面工作,这难免会有许多人议论。

在这样一个历史关头下,熊向晖就被荣毅仁请来,作为中信党组书记,负责公司的领导管理。

而熊向晖上任伊始,就碰上了政府精简机构,各个部门都在实行裁员减编。

中信属于国务院直属的部级企业,一开始制定的人员编制是60人,可随着规模不断的扩大,到熊向晖上任时的1982年,已经达到206人,已经属于是严重超编。

可根据中信公司所承担的职能上来看,他又属于编制严重不够的情况。

尽管中信一开始负责的任务是“拾遗补缺”,引进国外先进的技术与资金,为中国改革开放与现代化建设事业铺路,但经过短短几年的发展,中信的业务迅速扩大,除了引进外资以及先进技术,还加入了国内外发行债券、国际租赁等诸多项目。

尤其是在改革开放之初,荣毅仁就意识到,改革开放以后,对住房的需求将大大增加,因此提前在中信设立了房地产部,明确将房产当做商品经营。

中信一开始连办公场所也没有,但在荣毅仁拍板下,投资了北京国际大厦的建立。

这样看来,中信的办公人员,就有些捉襟见肘起来。

另外,中信公司与其他有关部门的关系也非常紧张。

改革开放指出,中央财政困难,陈云有一次在会议上提出,中央直接掌握的资金只有137亿元,也因为缺钱,不少大型项目陷于停滞,如纺织工业部在江苏仪征投资兴建的一家年产18万吨的化纤工厂,工程才进行到一半,就面临资金链锻炼,不得不陷于停滞。

图|熊向晖晚年

这是荣毅仁提出一个想法,向日本发行债券。

这个提法一出,立即遭到各部门反对,中国在过去历史上,一直主张是不欠外债的,尤其是在中苏关系发生变化以后,更是勒紧裤腰带还了苏联的借贷,可这一次不仅要发行债券,还要向日本举债,许多人心里上接受不了。

荣毅仁只好上门一家一家地说服,使得向日本发行债券的计划,于1982年1月通过,通过在日本发行的100亿日元的私募债券,资金短缺情况得以解决,仪征的化纤工厂得以顺利推动。

即便如此,尽管荣毅仁在商业上具有相当的天赋,但提出所有的商业方案,无疑是划时代的,是很难被人接受的。

间接造成了中信与其他各个部门的紧张关系。

由于与各部门矛盾,荣毅仁甚至向国务院提出,实行“三脱钩”计划,即人事、业务、财务与国家三脱钩,导致了中信与各个部门的矛盾进一步增大。

那么,熊向晖上任后,又该如何解决这些问题呢?

沟通的桥梁毫无疑问,在生产经营管理上,熊向晖是没有经验的。

熊向晖在中信的任职,更大一部分在于与各部委的沟通,熊向晖一方面是一个党龄近50年的老党员,二来从事外交工作以及统战工作多年,对党的统战政策理解十分透彻。

上任伊始,熊向晖便宣布:

“共产党请荣毅仁“出山”,就是要向世界表明对外开放的决心。因此,只要在任,决不敷衍塞责,尽自己所能,坚决支持荣毅仁和中信的发展。”

图|熊向晖年轻时与妻子合影

荣毅仁与熊向晖商量后,一开始便决定,扩大公司的方针与任务,针对人员编制不够等问题,熊向晖与荣毅仁分别向中央以及国务院反应情况,及时沟通理解,不仅如此,熊向晖还大胆做出决策:中信现在人事最好冻结,同时向国务院打报告,要求扩编到800人。

一听扩编人数,荣毅仁有些犹豫,在国家大力施行精简机构,裁减编制的风口上,中信提出扩编,是否有些不合时宜。

两人经过一番商量后,最终确定,熊向晖将800人缩减为500人,并写成报告向国务院审批,熊向晖配合荣毅仁向各部委以及国务院说明情况,国务院召集相关部门商量后,最终同意中信扩编的请求。

1983年2月,国务院同意中信扩编,在原500人的基础上,缩减为400人。

中信与各部委矛盾问题,熊向晖也提出了自己的解决办法,请各部委分别派人到中信坐镇。

1983年,荣毅仁当选为全国人大常委会副委员长后,继续担任中信董事长,而总经理一职,荣毅仁打算交给熊向晖。

熊向晖经仔细考虑后,建议由中信副总经理徐昭隆接任总经理的职务,并提出副经理的人选,可以请国家计委、经委各推荐1名,中组部委派1名,内贸部提升1名,公司内部再选1名。

由于安排恰当,中信这一方案报上去以后,迅速得到了计委、经委等部门的支持,在各部门的鼎力配合下,中信在各方面的工作也迅速展开。

在熊向晖的努力之下,中信发展的步伐进一步加快。

图|中信银行

1984年年底,荣毅仁向中央专函,要求在中信公司系统下成立一个银行。

荣毅仁以一个商人的思维模式,认定银行乃金融事业的枢纽,开办商业银行,可以打破垄断,搞活金融,与国际接轨。

中信要成立银行的事儿,一开始确实是引起了不小的议论,但国务院与各部委以及中国人民银行商讨后,决定同意中信内部先设立银行部,扩大经营外汇银行业务。

1987年,经国务院批准,中信公司银行部改称中信实业银行,成为中国最早成立的商业银行。

短短的10年不到的时间,中信公司就成为在国际上具有影响力的大企业,同时也世界观察中国的一个窗口。

熊向晖到中信任职一年,使得中信公司发生了不小的转变。

考虑到年事已高,熊向晖再度向中央提出引退的请求,准备趁着有生之年撰写回忆材料,荣毅仁得知此事后,直接写信给国务院总理,说明熊向晖在中信发挥的重大作用,并恳请中央“不要批准熊向晖离休的神情。”

不仅如此,中信许多的老人,对熊向晖的能力十分赞誉,更是视他为知心朋友,一听说他要离开,也都纷纷挽留。

鉴于这种情况,熊向晖也只好继续留在中信服务。

图|2019年6月26日信集团企业文化部与中信出版集团及《经济导刊》杂志社共同举办第31期“中信读书讲坛”

到1985年8月,熊向晖因年事已高,辞去了中信党组书记一职,但仍然继续担任这副董事长一职,一直到1989年1月离休。

1993年3月,荣毅仁当选国家副主席,按照国家规定与国际惯例,荣毅仁正式卸任中信公司董事长一职务。

尽管两位老人都离开了中信,但在他们的带领下,到荣毅仁卸任这一天,中信已经发展成为,拥有员工3万多人,拥有中信实业银行等13个直属公司、7个直属地区子公司、6个下属公司、7个直属海外子公司,公司总资产超过800多亿元人民币。

中信始终对熊向晖、荣毅仁两位老领导十分怀念,每年节日都会送去祝福

2019年6月26日,中信集团企业文化部与中信出版集团及《经济导刊》杂志社共同举办第31期“中信读书讲坛”,还专程邀请中信改革发展研究院资深研究员、原新华社中国特稿社副社长熊蕾作“熊向晖的革命生涯与中信岁月”专题讲座。

图|熊向晖女儿熊蕾

而熊蕾也是熊向晖的女儿,中信人不仅仅记得熊向晖晚年对中信的贡献,还将他在革命战争年代的经历,也当成了中信人的奋斗经历,讲座上,熊蕾满怀深情的回忆了父亲:

“父亲是一位“把信仰保持了终生的共产党人”,他严于律己、公私分明、清廉正直的精神品质是最为宝贵的精神财富,值得后人铭记和传承。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com