佛教教育人要供养佛(童子礼佛佛相众生相)

佛教自汉传入中国后,其教义中的“慈悲为怀”、“善恶因果”的观念也潜移默化着中国人的道德观念。同时,佛造像也被寄予着普通人的信仰和对生活的美好期盼加以供奉。而玉在中国传统文化中,则有更多含义。在文人士大夫阶层,玉是包含文化的,是美石,有五德。而以玉制器,更是中国传统造物思想中形而上之“道”与形而下之“器”相互融合的突出体现。

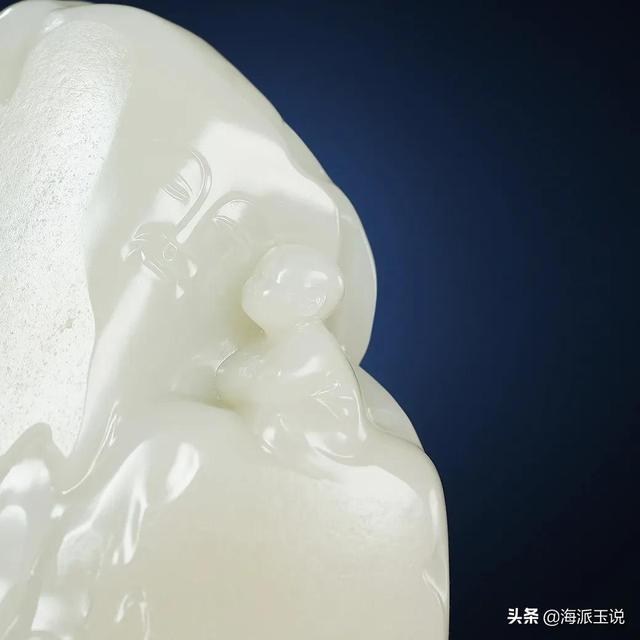

童子礼佛 ——林国华敬造 和田籽玉

佛陀造像二千余年,从西向东流传数万里,形态变化万端,始终不离其宗,以玉石为依托,雕出佛陀之慈悲为怀、福泽众生之像,体现佛法智慧。

籽玉童子礼佛是对佛教经典《妙法莲华经》中童子“聚沙为塔”偈言和经变画的表现。《妙法莲花经》认为众生皆能成佛,其偈言在谈到世人修行佛道时,曾述及童子聚沙为塔,并称其为童子戏,云:“若于旷野中,积土成佛庙,乃至童子戏,聚沙为佛塔,如是诸人等,皆已成佛道。”——你看,就连儿童都来礼佛了呢。作为成人的你,还不快快醒悟一心向善。

礼佛,因佛陀愿力所感,佛刹中没有三恶道,大地平整柔软,一切人都行善事,内心安静祥和,极其殊胜。

林国华采用其最擅长的人物圆雕工艺,将一块玉质润泽的和田玉籽料,雕琢为“童子礼佛”的经典造型,也是一件极富趣味的陈设佳器。众生有相,佛焉无相?佛像映于虚空,与童子相呼应。童子憨态可掬,双手合十跪在地上,神态恭敬,一幅虔诚教徒朝拜的样子

中华民族对佛教的信仰源远流长,工匠们亦是怀着敬畏之心精心打造了形式多样的佛龛、佛像、佛塔等。宗教题材玉雕尤其重视超尘脱俗之美感,望之庄严、慈悲,令人心生欢悦,承载了芸芸教众敬佛礼佛之虔诚心愿。

佛有言,我昔曾为虫来,未成佛时,何异众生?今众生之中,忽然大悟,已有佛性,于生死海中顿超觉岸,前佛后佛而无间焉,故无二也。

佛未出世,相从何生;佛若出世,镜花水月。

佛有无相,蕴于人心深处,无形亦无象,有相若有形。若得以见,上足辨物之高低,下可识趣之雅俗,怀天地之道,舍求而不得。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com