互联网时代知识不再是力量(知识小课堂互联网环境下)

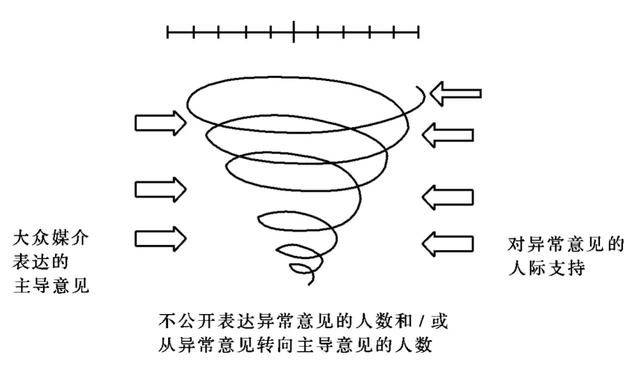

沉默的螺旋

/The Spiral Of Silence/

“沉默的螺旋”理论是德国学者伊丽莎白·诺尔·诺依曼(Elisabeth Noelle Neumann)在1974年的《传播学刊》上提出的观点,1980年他在《沉默的螺旋:舆论——我们的社会皮肤》中全面地概括了此理论。

它由三个命题构成:

1、个人意见的表明是一个社会心理过程,倘若自己属于“多数”或“优势”意见,便大胆表明自己的观点;若自己属于“少数”或 “劣势”意见则转向“沉默”或表示附和。

2、意见的表明和“沉默”的扩散是螺旋式传播模式,即是说,一方的沉默引起另一方的增势,“优势”意见会更为强大,此番强大又迫使那些持不同意见的人变得沉默。

3、大众传播通过营造“意见环境”来影响和制约舆论。

新媒体时代下该理论的嬗变

1、意见气候更易走向非理性

在中国,网络的匿名、离散、碎片、便捷特性很容易与网民的非理性特征联系起来,尤其是中国网民结构呈现的“三多”特点一一学生多、年轻人多、底层人群多,导致网络空间充斥着解构、恶搞与怨恨。因此互联网成为弱势群体展示伤痕和互相取暖的地方,也经常变成倾泻“仇官”、“仇富”等负面情绪的“垃圾箱”。

这种意见气候在公众的集体记忆、情感结构、以及刻板印象的共同作用下,导致习惯性质疑,走向“群体极化”。与传统的沟通交流方式相比,网络上的负面意见气候主要是通过讽刺、谩骂和宣泄等网络语言来显现,更容易形成强大的舆论场。

2、情感传递压倒理性

中国网络公共事件的发生和发展,往往遵循情感逻辑。公众关注的焦点是身份的归属、情感的认同,而不是事实本身的对错,尤其是在“不闹不解决,小闹小解决、大闹大解决“的强大示范下,情感成为贯穿事件发生和发展的逻辑。“社会泄愤事件”、“非直接利益型群体性事件”、“悲情抗争”,他们都指出了“愤怒”与“悲情”在网络公共事件中的动员作用,舆论最终走向了“沉默螺旋理论”所揭示的寡头化和集中化。

3、意见气候的强大

从近几年的网络舆情发展态势来看,网络公共事件往往在传统媒体、网络媒体共同作用下,走向关联化和序列化,产生叠加效应,强化了意见气候。它主要有以下三种方式:

1)横向序列化报道模式,是指在一定时间段内发生一件重大事件后,同时段的相类似议题不断被挖掘的现象,形成了声势浩大的舆论场,如”滴滴司机“事件、“中国Me too”事件等,都是单个事件引发同时期媒体的序列化、规模化报道。

2)纵向序列化报道模式,是指一个事件的发生引发了不同时段同类事件集体记忆的激活,这种同类事件的集中化呈现到一定程度后,会形成一种既定的认知框架,影响公众的道德判断和现实行为,如“老人碰瓷事件”等。

3)横向与纵向交织报导模式,是指事件的发展呈现共时与历时热点素材交叠的现象,它既从同时段的素材中进行横向联想,又从历史素材中寻找新的舆情热点。

图片来源于网络

文字编辑:王丹琪

▼

公众号:JR舆情观察

新浪微博:JR观察

今日头条:JR视角

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com