英国泰特博物馆(研究英国伦敦泰特美术馆藏品的保存与修复)

特别声明:本文为新华网客户端新媒体平台“新华号”账号作者上传并发布,仅代表作者观点,不代表新华号的立场及观点。新华号仅提供信息发布平台。

文/刘晓陶(Liu Xiatao)北京联合大学副教授。文/黄丹麾(Huang Danhui)中国美术馆研究员、中国传媒大学特聘博士生导师。

改造前的雕塑陈列厅/图片来源:戴舒濛 摄

改造后的雕塑陈列厅/图片提供:作者

自1910年英国艺术家约翰·康斯特布尔(John Constable)的《黛德海姆德水闸与磨坊》(Dedham Lock and Mill)被遗赠给泰特美术馆(Tate Gallery)以来,画布上的颜料已经被重新描绘(其目的是为了加固原来的画布)、清洁,并且已经历了小规模的修复工作,从保护的视角来看,它已经进入到已建立起来的保护和保存的理论框架中。绘画作品在它们创作完成的前几十年内自然会经历极快的变化,《黛德海姆德水闸与磨坊》可能已经经历了这样的变形,虽然如此,这幅油画现在的外表变化非常缓慢,在进入泰特美术馆参观的游客看来似乎没有变化。

2002年,泰特美术馆接收了德国艺术家安塞尔姆 ·基弗(Aselm Kiefer)的作品《百花齐放》(Let a Thousand Flowers Bloom,2000)。这幅作品在它生命开始之初——也就是处于其快速变化的阶段——由不稳定的材料制成,这挑战了保护者应处理的每一个方面。亚麻的画布上盖着艺术家制作的油漆、乳剂、黏土和虫漆的厚厚膜层,基弗卷上了木制的荆棘超越了遮盖的界限,还在这些混乱的状态中插入了干枯的长茎玫瑰。这沉重的绘画膜层随着画面变干而开裂、分离,在荆棘丛之下的表面形成一个个弹坑。绘画稳稳地悬挂在美术馆的墙壁上。但是,每一次移动,画布就会在结构不平衡的重量下摇摇晃晃,荆棘飘动、弹跳、折断,有些东西脱落下来,而上面奇奇怪怪的玫瑰花也掉下来。在博物馆获得该画作不久,隐匿的蜘蛛卵在荆棘丛中孵化,而幼虫则在那些木质结构中大肆啃食。这就引发出以下的问题:

在考虑现存不稳定材料的保护时,艺术家的意图是什么?对于已经失去的材料,我们又应该做些什么?当艺术家暗示保存干涉的水平需由保护者的良心来证明,那么我们又如何来诠释作品的意图呢?在作品的存在过程中,它又会如何变化?现在参观过这个作品的游客,当他20年后重新来看,届时是否会惊讶于作品的变化?这些问题是如何改变保存的特点和博物馆概念自身的?

在过去的一个世纪中,由一些早期修复——尝试将一件物品“修复”至它的“最初”状态——导致的长期损害而造成的论战最终引向了保存的场所——保存原始和提供所有干涉文件的行动。当今的保护者接受了藏品的变化,也承认不存在“纯洁”的状态。他们按照伦理道德,在一个公众责任不断提升的环境里工作。在进行每一项处理工作时,都需要做出一些选择——干涉究竟需多深以及究竟如何来确定什么时候是最重要的。平衡原始材料的首要地位,包括延伸器和框架,被认为是批评的传统元素,如一幅完美的平面画或更为当代在美学上令人愉悦的框架是一个时常发生的知识界两难抉择。在一个单一的美术馆内,这些选择会引起展览困境,一幅清洗过或重新修复过的油画可能看起来颇为古怪,或者反而不如一幅泛黄的油画更能显示它的年代。但是究竟什么价值更大?是泛出历史的光泽还是那些接近于作品的原始呈现的东西?每一个阵营中都不缺少鼓吹者,而且每一项处理工作都是这两极之间的折中妥协。在泰特美术馆中,藏品呈现出多样性,根据单个展品的需求而不是创造分组需求来做出选择。

恶意破坏的痕迹与修复后的对比/© Sam Drake Tate PA

工作人员将修复后的藏品挂上墙/© Sam Drake Tate PA

正如基弗的例子所暗示的那样,现当代艺术引发了对保存领域的巨大挑战。专业的博物馆保护者一直不得不回应艺术家的概念和创造需求。按传统方式绘制的油画可能在艺术家的有生之年就开始崩溃。几个世纪以来,艺术家们已经采用他们时代的不平常方式来做实验。那么,保护者特别关注的现当代艺术品究竟有着什么样的独特地位呢?首先,在这个前所未有的“一切皆可行”的年代,她或他面对更多数量的材料,包括那些寿命相对较短的东西。其次,无论是从学术上还是从实践上,现有的艺术家都潜心于他们博物馆展品的保护,通过讨论、采访和问卷,使保护者和艺术家之间产生了互动的可能性,试图证明作品的概念及其创作者对待保护、干涉以及展览的态度。这些联系告知了保护者,同时确保处理工作在伦理学和物理上都是恰当的。最后,不断进化的保存科学导致了高度可逆的新材料和程序,因此使干涉的程度最小化。这允许大量选择机会的产生,而这些选择所影响的是那些最为脆弱、极易改变的展品在未来的保护情况。

泰特美术馆里安置着从15世纪到21世纪的英国艺术品以及全世界的现当代艺术品。现代保存能成功地对艺术界因变化而强化的修正作出反应,相反,它也改变了博物馆的特点。艺术的保存需求告诉我们展品是不断变化的,因此它们需要永恒的关注和偶尔的修复。在对待个人展品方面,博物馆保护者受到种种问题的挑战,如一件藏品的保护以及它的获得、展览和使用的诸多问题。通过这些行为,保护者正在不断增强自己在使博物馆变为话语舞台过程中的作用。他们与艺术家、博物馆馆长以及其他博物馆员工合作来创造博物馆经历的舞台。保护者的协助形成了博物馆的景观,并使那些小道具与它们复杂的故事相互交流。

博物馆保护者不断变化的角色

泰特美术馆是世界范围内纪念性博物馆的典型代表。其保存历史绘制了保存政策中的戏剧性变化,而那些相似的百科全书式的机构收藏着的当代艺术品,已经经历了相同的事情。泰特美术馆始建于1897年,当时它是作为一个收藏绘画、雕塑和独特的纸上作品的博物馆。在建馆的前60年,泰特美术馆雇用私人修补者来处理展品。其保存部门正式创办于1958年,由一个保护者与两个助手来处理整个博物馆内大约5900件展品。20世纪70年代早期,印刷与档案部门创立,精通于纸制品保护的专家被雇来照顾这些藏品。1984年,泰特美术馆又增加了一个雕塑保护者来提高雕塑保护方面的专业能力。随着永久藏品不断扩展,现当代艺术品越来越多,保存部门对不同专业的需求也相应增长。

泰特美术馆于1897年首次对外开放,当时官方的名称是国立英国艺术美术馆。之后,该馆以其创始人亨利·泰特命名,从而被称为现在大家所熟知的泰特美术馆。最初的泰特美术馆建在米尔班克监狱旧址之上,该监狱于1892年被拆毁。泰特美术馆共有四个美术馆“家族”:第一个位于原始的伦敦米尔班克地区(泰特美术馆原址),现在称为泰特英国美术馆;第二个是位于伦敦的泰特现代美术馆;第三个位于利物浦,称为泰特利物浦美术馆;第四个位于康沃尔郡的小镇圣艾维斯,称为泰特圣艾维斯美术馆。后两家美术馆属于收藏现当代艺术品的分馆。泰特美术馆的保存部门雇用了60多个专家,包括精通画框保护、电子媒介、现当代绘画以及保存科学的专业人士、技术人员。该部门对成千上万错综复杂的保存问题负责,如短暂的作品、观念艺术、新技术、装置以及带有问题材料的合成展品。保护者的任务是照料藏品,同时推进它的使用性。

“修复和保存”一直以来都是泰特美术馆的一个主要部门,尽管初期它关注的是个人展品。这个部门主要利用修复者的独特训练以及艺术与科学的结合展示藏品的“最佳”状态。随着修复演进为专业保存,职位扩展至多样化的藏品照料以及期间所有承担的东西。“不要损害”与“材料和程序的可逆性”原则激发了保存研究的新时代,并以此来补足和支持处理方式。预防性保存发展繁盛起来,因为划算的措施能确保政府支持发展的政策,使对展品的损害最小化,并且将保护者作为建议者来看待。1991年,泰特美术馆的保存部门与国家艺术美术馆(华盛顿特区)、加拿大保存研究所以及史密斯协会研究机构组织了一次名为“运输中的艺术”国际会议。泰特美术馆阐述了处于“全球”交流时期的博物馆在提高和推进艺术品的安全运输方面的政策和研究成果。会议内容的出版现在已成为与这个关键博物馆行动相关的各方面的参考标准,推进了所有登记员、馆长和保护者的工作。

但是,作为一个独立的保护者,与博物馆无关,必须及时确定一件展品在某一特殊时刻的情况,一些内部保存部门如泰特美术馆里的保存部门则允许在展品照料和处理中有着更大的多功能性。一个博物馆保护者在处理展品时要超越它的寿命,要不断评价和重新审视自己的工作。这种永久的照料鼓励了最小化的干涉,因为如果进一步恶化的趋势被指出的话,更多入侵性的工作就能进行。文件是精确传播信息过程的关键所在。查看美术馆的记录,可以绘制保护专业在信息处理方面的不断增长趋势。80年前,一幅油画的清洗可能仅仅很简单地记录于资料或登记员的清单里。40年前,可能会记录下清洗的方式中使用的材料,可能与此之前或之后的照片处理方式有着承前启后的作用。现在,文件也可能包括确认颜料和媒体的分析报告,还包括影像方式的记录,如红外线反射技术和X射线照相法。综合的处理报告还包括对一次干涉的成功之处的评估以及为将来考虑的记录。保护者与保存科学家对比较与诠释如此复杂的科学技术数据负有重责,因为这些数据提供了关于展品持续照料和维护的综合档案。同样,保护者撰写总结性报告,张贴在美术馆内部的互联网上,供从事诠释工作的馆长和其他教育界人士来使用。

在进一步处理个人展品方面,藏品照料还意味着将哪个藏品作为整体来处理。在这个领域,保护者的角色更倾向于顾问性质,他或她的作用渗透到其他部门,并且对博物馆的政策产生影响。他们评估、提出并且执行可行的照料标准。这可能包括对储存工具、展览环境、处理技术以及保存方案的建议。因为这些行动需要做出预算和实行部门间的合作,预防性的保存措施就成为博物馆范围内的程序支持着艺术品的保护政策。例如,在泰特美术馆,保护者介绍了一种运输框架,在北部的发展和测试可以使用于所有未加框的油画和框架脆弱的油画。它提出了现代大型油画面临的一个特殊问题:未加画框的边缘布满了指印污染和延伸器抓取时留下的凹痕。这些东西很难清洗甚至根本无法清洗,也无法做到毫无痕迹地修复油画表面和不光滑的画面。因此预防至关重要。运输框架是一种开放的木制框架,用来存储和运输不同地点、不同美术馆的艺术品,它的传入对这些艺术品的表面保护有着重大影响,它们从此可以被安全运送。这些创新必须要有实践性。理想地说,每件作品都需拥有一个气候监测器,而实际上,建筑物本身、处理和存放容器的费用都无法获得。运输框架的费用和保持展品的费用恰好持平。而且一个机构如果关心自己的艺术品,还可以不断为自己的名声增加筹码,这样更容易使其他博物馆将珍贵或脆弱的展品出借到其他机构。

V&A博物馆屋顶上的蜂箱/图片来源:戴舒濛 摄

现在,削减边缘藏品保护取决于雄心勃勃的研究计划。博物馆保护者处于优先位置,以时间、设备、资料和专家的形式,通常能获得私人保护者无法接触的资源。整卷藏品提供了统计学来进行程序研究,通常提供一个艺术家或艺术家团体的作品来进行历史研究。正如运输框架证明的,研究为藏品带来了价值,同时加强了与博物馆其他部门之间的联系。研究同时带给了保护者一个更为公开的角色。在泰特美术馆,保护者不断回应公众的质询,为教育部门人员开设讲座,而且在更广大的保存社团和培训项目中呈现主导作用。

更为广阔的藏品保护事项要求在政府获得相应的增加资金来支持每一个项目。研究机构的保护者倾向于将更多的时间花费在电脑、会议和书桌前,而不是像他们的同事那样参与独立实践。这些任务对于保持一些命令的信息是至关重要的,用来产生展品、藏品和处理方式。信息技术增进了不同部门之间的交流。例如,能在数据库中获得保存情况的调查,这就能使其他部门获得展览合适性与环境要求的信息。该系统能使馆长根据资源要求有效地对展品作出计划,甚至在政府保存部门的增加都会影响博物馆的工作。

观众参观WCEC大楼保存修复工作室/© Peter Macdiarmid Getty Images Europe

公众藏品中的购入艺术品

博物馆内一系列广泛的行动依赖于保护者的输入,其中的主要一点在于为收藏购入艺术品。购入一件艺术品的过程可能花费数年时间、上百个劳动日以及数不清的来函回电。博物馆的购入是怎样发生的呢?什么可能导致事情的复杂化?泰特美术馆的购入过程详细地说明了一些疑难问题。除了历史作品外,泰特美术馆还收藏了现当代展品,颠覆了对美好艺术方式所持有的传统概念。泰特美术馆依赖于保护者发展创新的方式来传达购入这些展品的风险与责任。购入过程始于馆长选定一件展品。馆长根据这样的基础来做出他或她的决定——该展品能满足机构收藏策略到何种程度以及能如何展现艺术家的作品。在泰特美术馆,馆长向董事会提交一份报告,考虑列入收购计划的展品。文件包含一页由保护者撰写的情况论述,他提纲挈领地列出了当前的情况,关系到展品的情况与维护以及处理和安置的费用估算。如果董事会选择购入该作品,那就会产生进一步的程序,包括对展品的登记和拍照、撰写详细的保存报告以及实行必要的补救措施。

这些步骤听起来甚为简单,对许多展品来说也确实如此。但是,一些特殊种类的艺术品在确定购入之前需要额外的考虑和协商。

购入的主要考虑是纳税人的一项义务,因为他们在本质上拥有藏品,他们会使货币升值吗?购入一件艺术品究竟要支出多少费用?根据它的使用和寿命,该作品又如何能实现自己的角色?泰特美术馆的定期目标之一是“通过加入具有杰出美学和历史意义的作品来加强收藏的世界一流性”。尽管艺术品在使用和展览之间有规律地循环,却只有不到10%的藏品在展出,博物馆承担着作为贵重物品储蓄所的重要作用。

一件展品的费用会超过其交易价格。因为其中的费用还包括保存措施、存储、运输、安装和展览所需的花费。一件巨大的雕塑可能需要雇佣特大交通工具和起重机来运输、安装;一件视频艺术品可能需要特殊训练的技术人员来安装和维护媒体,支持技术运行使之可视。当艺术家在数日或数周内创办该艺术品需要安装时,额外的费用就产生了。购入一件简单物品之时,往交易价格中增加几个百分点也是合情合理的。对于一件复杂的艺术品来说,几年内所有的费用可能远远超过它的最初价格。

对木乃伊进行CT扫描/© Trustees of the British Museum

而保护者的工作之一就是与馆长协力评估这些费用,要预计这些问题就需要一点运气了。现在,我们再看一下泰特美术馆购入的基弗的作品:尽管在最为脆弱的运输过程中运输框架所包含和支持作品的需求很容易预见,蜘蛛卵的横行却无法察觉,因此没有算上熏香处理的费用。保护者现在正在考虑政策上的改变,所有带有蔬菜物质的购入物自动受到熏制,因此使藏品被感染的可能性最小化。但是,首先要采取成本效益分析,列出对艺术和藏品的危害。

呈现3D视觉效果的扫描/© Trustees of the British Museum

如果过程顺利的话,就能通过协商使费用下降,最初坚持安装他或她的作品的艺术家就可以进入美术馆开始首次展览,然后对特殊结构达成一致意见,为将来做好准备。通常是由保护者制作书面描述、图像、图表,有时甚至还有视频,使需要重新布置的展览的标准细致化。

泰特美术馆需要充沛的精力来对待里面的展品,因为它是一个具有多个地点的机构。一件展品可以放置于存储设备中,但是应该具备在不同展馆——泰特英国美术馆、泰特现代美术馆、泰特利物浦美术馆与泰特圣艾维斯美术馆之间运输和展览的能力。另外,美术馆还需要有出借的强烈义务,许多艺术品一直处在运输和展览的状态。收藏还包括一些令人难以置信的脆弱展品,它们在使用上受到诸多限制。

无法通过购入来判断那些寿命很短的艺术品——“短暂艺术”。这样的例子包括、一件只有几天寿命的冰雕和一个在几个月就挥发完毕的液体展品以及最终不得不毁坏的墙壁绘画。这些艺术品是无法或难以保存的,它们最终会不可避免地衰败。很难证明公共资金对这样短寿艺术品的投资是正当的。因此,这类物品很少在藏品中展现,尽管它反映了当代艺术的一个重要方向。

问题性多于短暂性的展品是那些本来打算具有长久寿命的作品,但是制造它们的材料、方式在一种可预见的方式或时间框架内会改变或退化。尽管它们可能寿命偏短,但是这些作品不像它们的意义那样包含自我分解。保护者必须尽可能尝试在一些可展览的情况下保护它们。要决定可接受的干涉程度,同时又要保持物质和理论的一致性,这对保护者来说非常困难。

大英博物馆保存修复展一角——修护人员现场修护藏品/© Trustees of the British Museum

泰特美术馆馆长肖恩·兰博德(Sean Rainbird)在20世纪70年代就指出,很难收藏约瑟夫·波伊斯(Joseph Beuys)的艺术作品。泰特美术馆收藏的波伊斯的第一件作品是《床》(Bed),该作品创作于1972年,是一件青铜雕塑。与此相比较,泰特美术馆获得的《脂肪电池》(Fat Battery)则是由毡、脂肪、锡、木料和木板制成,作品中的脂肪浸渍了所有材料,表面上是作为防腐剂,实际上激进地改变了展品的最初面貌。

最近,现当代艺术博物馆接受了这样的说法,一件艺术品的变化是不可避免的,无须再伪装掩盖。当今的风格不再需要质朴的表面,对关注历史与年代的偏爱意味着现代作品中的一些裂纹、微小损害及损失可能无法和一件传统艺术品保存到相等的水平。在过去的几年中,泰特美术馆购买了许多艺术品,它们由各种不稳定的材料组成,包括气球、有机材料、泡沫橡胶以及数字印刷品。尽管这些材料可能在50年里就会发生改变,但是保护者和馆长都接受了这种变化,只要作品的艺术视觉还是完整无缺的。

因此,教育公众了解材料的相关保护是相当重要的,这样他们才能充分地欣赏和诠释被展出的作品。有些博物馆始终开设分阶段的展览——真实和虚幻的,而且用可接受的语言发表了它们的研究成果。泰特美术馆保存部门的《绘画与目的》《材料问题》《现代绘画的影响》极受欢迎。在某些方式上,保护者是最难接受作品视觉改变的人,因为他们被训练来认真关注和确认作品表面的缝隙、裂缝、损坏和偏差。一个普通参观者能欣赏一幅画的外表,而不会意识到它的表面覆盖着黄色的清漆或肮脏的灰尘。只有在与其他相似作品的对比中,人们才会注意到这些缺陷,许多参观者才开始注意作品的细节。为了维持展品不断变化的情况,保护者将他们收藏的每件展品都语境化,使它们具有双重存在状况。艺术品的第一种情况是它刚进入到收藏的行列,这一时刻及时成了该展品存在的参考,记录下一幅“快照”——它的情况、展览参数以及图像。保护者通常会采访艺术家或者他们的财产代表,这类采访提供了有关作品材料和建造的许多信息。它还允许艺术家发表自己对展览情况、可接受的干涉程度以及作品可能产生变化的看法。第二种情况是一件展品的持续存在合并了自购入以来的所有变化。保护者必须不断平衡这两种状态来确保艺术品的整体完整性。泰特美术馆必须认真监控构成主义者瑙姆·贾柏(Naum Gabo,1890—1977)的作品。该博物馆拥有他的一系列小型雕塑,创作于20世纪20年代至40年代,由早期的塑料制成,有些雕塑的情况已经恶化、腐烂,这在它们的创作时期却是无法预见的。其中大部分雕塑都已泛黄,这改变了作品原来的透明性和颜色。馆长、雕塑保护者与贾柏信托会密切合作来维护艺术视觉的完整性,并且决定何时从公开展出中撤回展品。在许多情况下,变化都是可以接受的,而且大部分脆弱的作品都还继续在展览。当艺术品继续展览告知公众它们的变化情况时,保存信息被合并到墙壁文本中。在少数雕塑中,塑料已经全然变形,完全不允许再展出。随着展品的不断变化,用来记录它们存在信息的文件显得尤为重要。保护者将一些作品用三维扫描仪记录下来,如果这些雕塑不存在时,那么它们的形状和外表仍然能为未来的学者和公众所熟悉。

建立一个相关的当代收藏非常困难,就如同新形式的介入与接受和与它合作这两者之间的时间间隔一样困难。但是,因为收藏已经发展为包括超越传统物质艺术的艺术展品,保护者的哲学与方式也随之发展,这使得合理地容纳变化更为简单。保护者现在通过管理技术和预见性尽可能地关注将来而不是追溯过去,即展品该如何使用、何时应该引退。保护者对博物馆关于展览的政策做出了重大贡献,平衡了带有艺术家意图的展品需求和一个临时藏品的要求之间的关系。

面对现当代作品展览的挑战

展览是参观者和博物馆机制的分界面。在博物馆内,员工的专业和能力必须满足参观公众的期望,而馆长和艺术家则要确保博物馆的国际声誉。在泰特美术馆,我们认为应该赋予参观者一定的机会来欣赏艺术品的形式与概念内涵,无论这些艺术品究竟有多么复杂。但是现当代艺术家却以前所未有的方式挑战着博物馆。

观众参观WCEC大楼科学实验室/© Peter Macdiarmid Getty Images Europe

高桥智子(Tomoko Takaha Shi)的《画室》(Drawing Room)是泰特美术馆于2002年购入的一件艺术品,它由9000多张纸片组成,作为装置作品覆盖了整间美术馆房间。这是材料的不和谐产物,该作品向观众喊出了混乱之音器,很少露出迹象表明保护者给予仔细关注来提供有效的展览和保护。实际上,艺术品的每一个部分必须重新精确地按照艺术家最初的安排来布置,这要求对一个房间的建筑尺寸必须精确到几毫米,每一个脆弱的元素都必须完美地放置到它被指派的位置,如果有任何测量失误的话,那么有些纸张就不合适,而所有的布置也就前功尽弃。

实际上,展览是美术馆生命不可或缺的组成部分,它们的准备、装置、维护和修复印证了许多部门之间系统的团队合作。一旦馆长从收藏中选取一件艺术品来展览,登记员就会核实可能性,而保护者则会确定它的合适性。合适性在很大程度上由一件作品的稳定性决定——该作品是否能在不受损坏的情况下安全地移动、安装和展出。一旦一件展品清洗好被展出时,保护者会就展品的布置、灯光、安全性、展线长度以及其他因素来给出建议以确保展品的完整性。在泰特美术馆,对一些艺术品来说,美学考虑可能是次要的。例如,可能迫切需要清洗一幅油画,但是油画在被处理之前可能一直会处于展览状态。

安装对每一件展品均会产生极大的改变。在泰特美术馆,一旦一幅画作清洗好后展出,在它被挂在墙壁上时很少需要保护者的出场,例外的是一些脆弱的作品,如基弗的《百花齐放》,总是需要保护者来收集和重新粘贴脱落的材料。泰特美术馆的艺术品出借需要保护者出席一些交接场合。出借的作品必须在展品进入机构之时就做好完整的文件记录来确定它的状况。这要求保护者撰写一个情况报告,通常还要辅以照片和图像。保护者工作的一个重要方面就是鼓励与运输者的合作,因为他可能长期伴随着该作品。同时,他们必须确立两部分对给予展品的保护程度都感觉很舒适,在借入机构接受责任之前就对作品的状况达成一致。保护者和安装队伍必须按照借出机构要求的特殊说明,通过信使来安全安装和展出借来的展品。信息的交换在现当代艺术的案例中通常相当复杂,必须具备最高的专业标准,专业性保护了借出者与借入者之间的相互信任,因为即使最细微的问题都会回报给它的所有者。借出者的重要性不能被评价过高,很少有藏品能在展览中无限地保留自己而不受外来资源的美化。

展览保存标准详细说明了公共博物馆和美术馆展览的恰当条件。但是,每一个机构内部存在着不同的情况,这取决于物理环境、可获得的资源以及参观者。

泰特英国美术馆与泰特现代美术馆具有不同之处,尽管两者都是大型、繁忙的伦敦机构,吸收的是相同的藏品和核心员工。泰特英国美术馆展览自1500年至今的英国艺术品,吸引一般的美术馆游客——美术爱好者、游客与学生。创立于2000年的泰特现代美术馆作为新千年庆祝的一部分,已经成为一种现象,超越了它作为享有国际盛名的一个美术馆的最初概念。泰特现代美术馆是游览胜地,一个社会空间和庆祝空间。从未去过艺术博物馆的人们被迫见证了从一种权力形式到文化图像的变迁。这个现象对空间的维护产生了重大影响,可以理解的是许多来到泰特现代美术馆的参观者不习惯意识到自己在空间上的存在,他们存在于这些脆弱的工艺品周围,许多人忍不住触摸那些可触及的平面和三维形象。

作为回应,保护者与馆长合作使展览适应协助这些脆弱作品周围的动作提示:信号改进了,提高了客流量。这些步骤都是至关重要的,但并不是在没有经过长远讨论和协商的基础上制定的。

许多保护者发现受到限制保存的一个方面是建议使用屏障和玻璃或者丙烯酸。达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》在卢浮宫的展出就是这些限制障碍的典型例子。这幅很小的油画有着悠久的被盗史和享誉世界的盛名,它悬挂在厚厚的防弹玻璃后面,周围是荷枪实弹的警卫。游客们排成长队像游行一样经过这幅画,无法完全思索它的美妙之处,因为那些极端的防护措施成为了展览的一部分,增加了观者的经历,却无法增加对展品的理解。

保护作品的需求可能干涉美学意图,尤其是在现当代艺术作品中,它们依赖于观众的参与。位于泰特美术馆内由罗伯特·莫里斯(Robert Morris)创作的一幅无标题作品是由四个木制的立方体组成的,上面盖有玻璃,直接放置在地板上。当它一开始安置在泰特现代美术馆时,完全没有栅栏,允许参观者在四个立方体之间随意走动,这种互动是极为重要的,因为它反映了该作品的空间和行为。但是,参观者往往去触摸这些亮闪闪、富有诱惑力的物体表面。手指印可能具有腐蚀性,很可能永久地留在一些金属、玻璃和画作上。立方体的边缘因被观众触摸而损伤,而且由于自身的形状也容易磨掉棱角,因此在一些脆弱的表面导致了微小的损伤。表面的损伤可以累积到危害艺术品的地步。保护者安装了较矮的栅栏作为回应,允许参观者在立方体的周围走动,但是限制他们触摸艺术品,这种方式使视觉艺术大打折扣,但是展品的安全性得以提高。

为了给各方面提供更多满意的选择,保护者在发展和测试新的方式。泰特美术馆的保护者已经尝试了许多不同种类的栅栏,但是没有一样是完美的。

博物馆可能在哲学上交替经历一种变化。它们可以选择转换平衡性,赞成作品具有更大的互动能力,提高作品表面可接受观众干预的程度。展品当然会经历褪色、变脏、裂缝以及被故意破坏,但是保护机构必须确定有些磨损和破坏是可以接受的。有些艺术家向博物馆游说,建议有限使用而不是保护,他们对自己的作品有着清晰的想象,可接受艺术品的变化和最终恶化的可能性。在与展览情况的协商中,保护者通过预见一系列方案的结果以及馆长提供的建议来影响着政策。

灯光这个因素是保存部门的关键所在。有机展品因暴露于高温或长时间的光照之下开始恶化。这种恶化可以表现为褪色、变色、脆化和分解。研究已经决定了介于大部分参观者的参观与灯光照射脆弱展品的程度两者之间最合适的平衡方式。可允许的误差确实存在——有些作品可能处在较高温度的照射下,但是比传统的时间要短。创新性的展览可能需要保存标准的妥协来满足馆藏意图。例如,《太阳即上帝》(the Sun is God)是2000年展出于泰特利物浦美术馆的由J·M·W特纳创作的一幅现代的几乎是抽象性的作品,为了展出这一作品。博物馆改变了一般的光线标准,光线的程度仍然受到监控,为的是测算所有光线量对作品产生的危害。随着日夜变化与四季变迁,光线水平不断起起落落,有时候光线太过昏暗无法看清作品,有时光线又过于强烈,超出了允许的范围。但这不是对任何展品和展览都是可取的,偶尔的让步有可能接纳适合美术馆内作品的新方式。

WCEC大楼内部结构/© Trustees of the British Museum

合适的光线可以作为保存的一种工具。一幅大型的风景油画对普通的参观者来说是质朴的,但是自20世纪60年代以来,许多类似作品被粗暴地展出,因为处理和事故原因经历了很严重的损害。例如,巴尼特·纽曼的一些作品出现了开裂、磨损和被手指玷污的现象。他的许多作品很难重新修复,因为由于以前的损坏和修复导致作品表面的变化在强光的照射下已经能看得清清楚楚。如果用柔和、散射的光线来照射作品的话,可以使这些改变最小化。分散的电子设备可以愚弄参观者,使他们相信自己看到的是一幅连续的彩色画作,而不是破裂、斑驳的表面,合理的灯光有助于合理的灯光有助于使干涉的程度最小化。

一旦作品被安置下来和展览条件设置下来,保护者就树立了一系列的维护措施。美术馆助理、艺术处理者以及保安就开始成为美术馆的耳目,报告未经授权的参观者与作品的互动、注意可见的变化以及监视各种事情。展出展品的维护包括监控环境,按要求为作品除尘和抛光以及确保设备的可操作性。泰特现代美术馆对展品的维护具有多元的方式,是泰特现代美术馆这一大型机构的基本组成部分,经过专业训练的美术馆助理、艺术处理者、保存技术人员以及保护者的通力合作确保了每件作品都得到了细心的照料。

现当代艺术作品会引起一些微妙的问题,甚至关系到一些极简单问题,如展出时的表面灰尘积累问题等。妮基·德·桑·法勒(Nikide Saint Phalle)创作的《射击图画》(Shooting Picture,1961)已经积累了厚厚一层灰尘和一些根深蒂固的脏物;一片片石膏松散开,飘飘摇摇地挂在作品表面。保护者自然身受诱惑,要展现作品清洁、坚固、光滑的表面,但是艺术家的创作过程却排除了这种行为的可能性。艺术家在创作这件作品的时候,用液体颜料装满了聚乙烯塑料袋,将它们放置于木板上的金属丝上,并在整个表面覆盖上有织纹的石膏。在展览开始的那一天,游客和包括贾斯培尔·琼斯(Jasper Johns)与罗伯特·罗森伯格(Robert Rauschenberg)在内的艺术家被邀请来朝作品射击,子弹穿透了石膏、塑料和木板,使颜料飞溅到作品表面。④结果,一片片石膏在松散的绳子上摇摇欲坠,弄皱的塑料填满了弹坑。但是,在经过三十多年后,这种多孔渗水的表面已经布满了环境中的污垢,现在已无法和最初的火药相区别。尽管松散的灰尘可以从表面掸去,新添加的污物却必须留在那里,以保护最初展览的剩余部分。新近变松的石膏片可以加固,但是最初受子弹影响变松的石膏则必须保持它的原状。在这种情况下,带照片的文件对于区分最初的创作损坏和后来在存在与使用过程中的损害有着至关重要的意义。大部分博物馆里的灰尘都是由参观者衣物中携带的人类坏死的皮肤细胞和织物组成的。在将来,科技能成功分离这些东西和其他的污物成分,使保护者能够清理有问题的展品。展品再一次规定了有限制的干涉,但是恰当地经历持续保护将不断需要进一步高水平的预见性保存措施——尽管它可能是一些入侵式的方式,当代艺术需要多功能的方式来照料展品。

现当代艺术宣扬艺术在创新材料与形式中的新观念,这能为博物馆参观者提供多层面的审美经历。“艺术”不再仅仅是悬挂在墙壁上或妥善安置于美术馆中的物品,它的语境、历史、美学和知识层面的意义同样可以是“展览”的作品。它不再是打算为后代而创造,使用的材料有可能是朝生暮死型的,以至于它们甚至会在变化无常的时尚指向一种新的教条之前就腐败损坏。

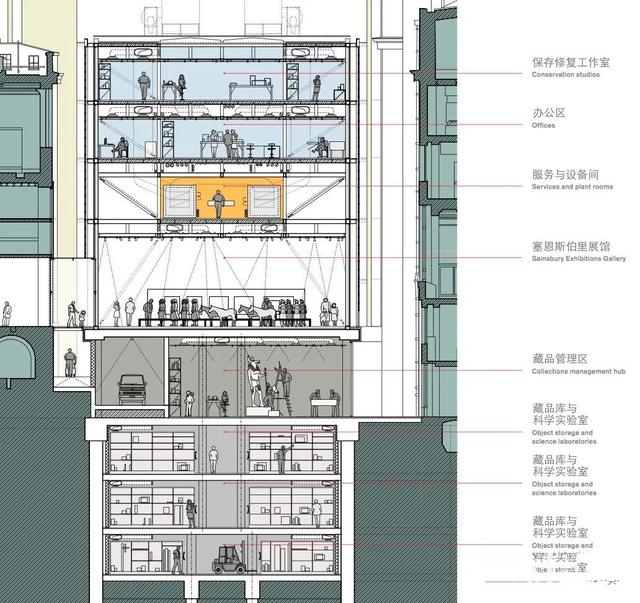

位于大英博物馆⻄北角的 WCEC大楼/© Trustees of the British Museum

此外,当请勿触摸、参观要保持一定距离的传统展览与互动的、参与型的作品混合相接触时,就会产生混乱。博物馆必须准备好接纳空间内不同的审美,同时要充当好作为藏品保护者的角色。保护者是这里重要的、必不可少的一部分,博物馆的未来取决于保护者收集展品多重要求的能力——它的物理特点、功能、目的以及历史语境来记录这些需求,尽可能保证展品在任何层面上都没有妥协。

WCEC 大楼工作区分布图/© Trustees of the British Museum

来源:新华号 《艺术博物馆》杂志

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com