汉代墓葬穹窿顶形制结构简报(性别空间的构建)

中國美術研究

“性别空间”的构建-宋代墓葬中的剪刀、熨斗图像

邓菲

(复旦大学文史研究院,上海,200433)

摘要宋代仿木构砖室墓的墓壁上常饰有剪刀、熨斗等砖雕图案,这些元素虽然展现了生活场景的细节,与整个墓壁装饰共同塑造出家居环境,但它们在墓中频繁出现,有时甚至会作为唯一的器物类装饰。通过分析相关的图像组合和墓葬空间可知,宋墓中的剪刀、熨斗等图案,既代表了与裁衣、熨帛有关的生产内容,也是女性活动的象征符号,反映出该时期富民阶层对女性行为及家庭角色的期待与设定。

关键词 唐宋时期 北方地区 墓葬艺术 剪刀熨斗 捣练图

宋代的仿木构砖室墓将墓室建造为庭院或居室,通过桌椅、箱柜、衣架、灯檠等元素来模仿室内空间,并在其基础之上绘出宴饮、备食、梳妆、伎乐、杂剧等生活场景。值得注意的是,除了与备馔、备饮有关的饮食器外,剪刀、熨斗、直尺等生活用具也时常与门窗、家具一同出现在墓壁之上。早在上世纪50年代,宿白在对河南禹县白沙宋墓的发掘及研究中,就已经注意到墓壁上的剪刀、熨斗砖雕,并提出河南唐宋墓中常出土有剪、熨斗、尺等成组的器物,这些图像是以砖雕代替实物。

由于此类器物为日常用具,加上相关图像在墓室中非常普遍,学者们一直将它们视为日用器在墓葬空间里的视觉再现。因此,很少有研究者专门对这类装饰分析、解读,讨论墓葬设计者为何会在众多的流行器用中选择剪刀、熨斗加以呈现?对这些元素的强调是否暗含特定的目的?它们与其他壁面装饰的关系如何?本文将从装饰墓中的这一个图像细节出发,希望通过解读剪刀、熨斗等图像组合来探讨家庭角色和性别因素在墓内空间中的呈现。

一、 剪熨组合

剪刀、熨斗、直尺等图像常见于中原北方地区的宋墓装饰。例如,河北武邑龙店发现了一座北宋仁宗庆历二年(1042)的砖室墓,墓室平面呈圆形,四壁皆有装饰:南壁中间为券门,西侧砖砌假门;西壁砌衣架,架下砌衣柜,柜上一罐,北侧上雕刻圆镜,旁边墨绘一名女子,下方绘熨斗和剪刀各一,衣架两侧绘花卉;北壁砌假门,门侧各绘一人;东壁砌一桌二椅,桌上绘注子、杯盏等,椅后绘一人。该墓在西壁上砌出衣架、衣柜的大体形状,剪刀、熨斗与家具搭配出现。这种组合情况相当常见。时代略晚于此墓的河南郑州南关外胡进墓(1056年)中也发现了类似的墓室装饰,只是图像设置的方位稍有区别,改为在东壁上砖砌衣箱、衣架,架下浮雕一剪刀、一尺、二熨斗,并砌出镜台(图1)。这表明家具和器物的配置方式在当时的墓葬中较为固定。

图1 河南郑州南关外胡进墓壁展开图

类似的布局在晚唐、五代时期的砖室墓中就已经出现。河北故城西南屯的几座晚唐墓与河南濮阳段庄、西佛店地区发现的五代墓中都出现了东壁桌椅、北壁门窗、西壁剪与熨斗的图像装饰。根据不完全统计,目前已发表的晚唐、五代、北宋墓葬中有近70例装饰有此类图像。剪刀、熨斗图案自晚唐开始出现,五代逐渐发展,至北宋时期作为墓葬装饰中常见的图像组合,延续至金代初期。就其空间分布来看,该图像组合主要分布于河北、河南。另外,北京、内蒙古、湖北、安徽等地也偶有发现。

一方面,这种时空分布与砖室墓形制的发展紧密相关。仿木构砖室墓自中晚唐以来开始出现在河北地区,历五代、宋初,至北宋中晚期开始广泛流行于中原北方地区的平民之中。有学者将该墓葬形制的流行视为河北因素在五代、宋初时期的继承和影响。如果把墓葬装饰放在这样的脉络中来观察,确实有助于我们理解不同时段、区域间墓葬艺术的变化。另一方面,也正是从晚唐、五代开始,桌椅、衣架、盆架、镜台等高型家具开始流行,北宋中叶以后相当普及,并且成套出现。新兴的陈设风尚同样影响了墓内的视觉空间。

目前所收集的大部分墓例都延续了晚唐、五代时期砖室墓的图像配置。宋墓中的剪刀、熨斗组合具有两个重要的特征。首先,这些器物多表现为浅浮雕砖雕,与门窗、家具一同作为墓内重要的装饰元素(图2)。它们并非随机所作,通常提前预制备好,在建墓时镶嵌于墓壁之上。剪刀、熨斗组合有时甚至会作为唯一的器物类装饰出现。例如,河北井陉地区发现的一座宋墓内壁雕饰门窗、桌椅、衣架、灯檠,北壁饰两扇砖雕版门,门两侧各塑一小龛,龛内雕剪刀、熨斗,该组合为墓壁上仅有的器物图像(图3)。

图2 河南宋墓出土熨斗砖雕

图3 河北井陉北防口宋墓墓壁展开图

其次,剪、熨斗、直尺常与搭挂衣巾之用的衣架、放置衣物的衣柜同置一壁。这种搭配为解读图像意义提供了重要的线索,提示我们不应孤立地看待装饰元素,而需结合其他内容,以组合的方式来观察墓内图像。例如,在河南郑州地区发现的一座宋墓中,墓室东壁砌出衣架,衣架下浮雕熨斗、尺、簧剪、鐎斗,衣架南部砌梳妆台,台上雕镜架,台下为梳妆盒,南侧立三足灯台。这些墓壁装饰同处一壁,在形式和内容上存在许多关联。剪、熨斗、尺皆与缝纫、剪裁衣物有关,也因此与衣架形成固定搭配;另一侧的镜台、镜架和妆奁,作为与梳妆活动相关的家具、用品,暗示着梳妆类的场景或空间。

此外,河南荥阳槐西宋墓(1096年)也提供了相似的布局。该墓为长方形土洞墓,墓室四壁虽未设砖雕,皆以彩绘装饰。墓壁上层画孝子故事图,下层描绘了以墓主为中心的家居场景。西壁表现墓主宴饮、僧侣做法。北壁正中绘妇人启门、两侧为侍者。东壁左侧绘直尺、交股剪、熨斗;中部画衣架,架下绘一柜,正面设锁和钥匙;右侧则直接绘二名女子,其间立一镜架,架上悬镜,对镜梳妆(图4)。此墓壁画虽绘制得较为粗糙,但整体的图像内容涵盖了宋墓装饰中最为主要的题材,从宴饮、侍奉、梳妆、启门到孝子故事。其中东壁上彩绘剪刀、熨斗、直尺的主要目的很可能与它们的日常功能相关,而这些用具又与女子梳妆场景搭配在一起,二者共同呈现出一个象征剪裁、熨烫、梳妆活动的空间。

图4 河南荥阳槐西宋墓东壁壁画

二、图像与器物

墓壁上表现的剪刀、熨斗、直尺都是唐宋时期常见的生活用具。剪刀,又称“翦刀”、“剂刀”,最早可见于先秦,为截裁布帛之工具。至汉代,出现两刃相交的屈环弹簧剪,五代时期开始流行后刀与柄间装轴的支轴剪。熨斗,也称“火斗”、“铜斗”,自汉代开始出现,多用于熨烫纺织品。一般为圆形平底,似斗勺,长柄,可将火置于斗中,从上按下,使之平帖。尺作为度量之物,起于先秦,主要为测量布帛之用,在唐宋时期尺的形式有明确规定。

这类剪刀、熨斗、直尺图案显示出当时流行的器用样式(图5)。剪刀有时表现为交股曲环式,有时则为支轴式。熨斗常作圆形侈口斗,带长柄,偶尔还会在斗中绘出炭火。尺的形式多浮雕或彩绘为长直尺,正面分若干等分,标出刻度。整体来看,这些图像都描绘出器物的轮廓,虽然简洁,但也相当直观。河北武邑龙店两座宋墓的西壁上都砌衣架、衣柜,柜右侧竖直雕出直尺、剪刀、熨斗的大致形状,同时注意细节化的处理,不仅将器物涂黑,还在熨斗中绘出炭火的痕迹。河北平山两岔5号宋墓的西南壁上浮雕剪刀和熨斗,熨斗柄部两侧出有花牙,剪刀也表现得极为逼真。

图5 郑州宋代壁画墓所见熨斗、剪刀

器物图像均可在出土实物中找到对应的形式。实际上,唐宋时期的墓葬中也发现有剪、熨斗等实物。湖北宜城皇城村唐墓出土的铁剪呈“8”字交股形,与湖北襄樊油坊岗宋墓中的剪刀图案基本一致。河南洛阳涧西地区的一座北宋熙宁五年(1072)墓中出土了两把铁剪,一把作交股曲环式,另一把后端绕成双环,刃把之间安装支轴,正好对应了墓壁上常见的两类剪刀图像。辽宁建平辽墓出土一件铸铁熨斗,斗呈圆盘形,直柄,折口起沿,口沿部有花纹,内底有卷草和花纹图案。该器虽略有装饰,其大体的形式还是与宋墓中的熨斗砖雕相同。另外,宋墓中也常出土木制或漆制的直尺实物。所以,正如宿白在讨论河南白沙宋墓时提出的看法,剪刀、熨斗、直尺砖雕皆是对实际器用的视觉化表达,主要目的是以图像来代替实物之用。

这实际上也是宋代仿木构砖室墓的重要特征:墓内通常随葬极少的物品,墓葬的主体内容由砖雕和彩绘来体现的。许多学者也探讨过壁面装饰与随葬器物之间的关系,注意到了墓葬中的壁画和随葬品为同一内容的不同表现,二者之间存在着彼此对应、相互补充的关系,拥有共同的目的,依托题材选择及其所在的位置营造出这一个完整的场景模式。从这个角度来说,墓壁装饰不仅以像代物,另外还具有与明器相关的属性,存在可交换性。无论是绘画的图像,还是实物的随葬品,它们的功能都是将墓葬变为永恒、延续的家宅。

实际上,在墓中随葬剪刀、熨斗的传统可追溯至汉代。早在西汉时期,熨斗就已经作为随葬器物。例如,长沙汤家岭汉墓出土了一件铜斗,圆形,外折沿,敞口,直柄,柄上翘,底上墨书“张端君熨斗一”,明确标明器物的名称与功用。随后的东汉墓中也出土有熨斗,大多为铜质。至北朝,西北地区发现了随葬熨斗、剪刀的墓例。宁夏固原北周李贤夫妇墓中曾出土银制熨斗、剪刀各一件,用材相当考究。相关组合在5到7世纪的新疆吐鲁番、阿斯塔纳地区十分常见,许多墓葬都随葬有剪刀、尺、针线等。如吐鲁番发现的北凉彭氏墓中出土了5件铅质微型明器,包括刀、尺、熨斗、剪刀等,可能为一组缝纫、裁剪类用品。这类用具与女性的活动紧密相关,常被记录在随葬的衣物疏中。衣物疏中也常常出现“右上所条悉是年年所生用之物”的表述,说明它们也可能为墓主生前所用之物。

生器对于其所有者来说具有相当重要的意义。敦煌文书S.5381背面的10世纪左右的康氏遗书中就明确提到,死后应随葬其生前常用的木尺与剪刀:

日落西山昏,孤男流(留)一群。

剪刀并柳尺,贱妾随身。

盒令残妆粉,流(留)且与后人。

有情怜男女,无情亦任君。

黄钱无用时,徒劳作微尘。

君但努力,康大娘遗书一道。吾闻时光运转,春秋有生煞之斯(期);人命无常,夭老鬼死亡之路。

此类器物在中古时期可能确实暗示着女性活动。需要注意的是,据学者研究,唐墓中常见的实物组合主要以铁剪与铜镜为主,并未包括尺、熨斗。唐代两京、河北、辽宁以及西北地区盛行随葬交股式铁剪与铜镜。它们多随葬于女性墓中,属于女性用具,可能分别象征着“女功”与“女容”的意涵。

剪刀继续出现于辽金时期的墓葬中。辽宁、河北等地的辽墓常随葬各式铁质生活用具,其中包括剪与熨斗。例如,辽宁朝阳地区发现的一座辽墓中出土了铁质熨斗、剪刀各一件,其中熨斗为圆形盘,折口起沿,执柄上有圆孔,剪刀把作环状,刃身有心形镂孔,似为实用器。除了随葬实用器外,辽金墓中还放入了相关的陶质明器。辽宁朝阳马场村辽墓中出土了一套泥质灰陶的生活用具,其中包括一件陶熨斗和一件陶剪(图6)。在辽金墓中,鉴于剪刀、熨斗仅仅作为整套铁质或陶制器物中的一部分,所以对于其功能的理解需要考察整套随葬器物,并分析它们与其他随葬品间的关系。

图6 辽宁朝阳马场村辽墓出土灰陶明器

虽然这一传统看似具有延续性,但是其组合、形式和意涵在不同的时期、区域、文化之中都不断发生着变化。唐代流行铜镜与铁剪的随葬组合,至辽金时期墓中则多配置包括熨斗、剪刀在内的一系列实用器或明器。即便是在10至11世纪这一时段中,不同地区或群体也通过多样的形式来表现同类用品。铁质、陶制的剪刀、熨斗主要出现在辽地,而宋墓则偏好以砖雕或壁画来表现相关组合。它们是同一内容的不同表现形式。可以确定的是,不论其材质如何,该组合出现在墓中的主要原因既源于这类用具的实际功用,同时还与它们所象征的“女功”的意涵有关。

三、“性别空间”

由上文可知,剪刀、熨斗,偶尔也包括直尺、针线笸箩,时常与衣架、衣柜、镜架、巾架组合在一起,共同装饰特定壁面。河北故城西南屯晚唐墓就在西壁上浮雕剪刀、熨斗,旁砌一柜,上置针线笸箩。剪、尺、熨斗、针线等作为女性常用的裁衣、熨烫、缝纫用具,它们与衣架、衣柜的组合,首先具有功能上的相关性,即都与衣物、丝帛有关。这类器物至稍晚时期的金墓中则直接表现为了女红的场景,展示出正在缝纫的女性形象以及身边的剪刀与针线笸箩。

另外,与缝纫类用具、衣架柜等一同出现的还包括镜架、铜镜、妆奁等,偶尔还搭配巾架、盆架。这类元素均与女性的梳妆、梳洗活动有关。上文提及的荥阳槐西宋墓的东壁上除了彩绘剪、尺、熨斗与衣架外,还在右侧直接绘出二名女子,中间立镜架,上悬一枚圆镜。镜左的女子梳高髻,正在对镜梳妆,右边女子双手合于胸前,回眸望镜。在该场景的右侧,即墓门东侧绘一盆架,束腰鼓腿,上置一盆,架上搭一条碎花毛巾。从墓葬图像题材的角度来看,两幅画面都是对闺阁之中女性生活用具、场景的描绘,兼具女工与女容的象征寓意,生动地建构出了女性的日常家居环境。

“墓葬空间”近些年来成为讨论墓葬美术史的基本概念,它既指墓室的实际空间,也可将墓室作为研究框架,讨论墓室中的元素如何有机地整合在墓室方位、空间的关系之内。这一视角有助于帮助我们打破图像、器物和建筑的传统类别,也可以将关注点从孤立的图或器转移到它们之间的关系上。与此同时,“性别空间”也是空间讨论中的重要概念,可用于讨论墓葬中呈现的性别元素及活动。河南登封城南庄宋墓为此提供了一个非常特殊的例子。该墓墓室为八角形,各壁面均有装饰:西南壁砌盆架;西壁砌一桌二椅,绘女性墓主及侍女(图7);西北壁砌灯台、柜,柜上设锁;东北壁下砌镜架;东壁砌一衣架,架间有花卉;东南壁左侧砌交股剪、熨斗,右侧砌三足灯檠(图8)。城南庄宋墓除了明确绘出女性墓主外,各壁上的陈设也可视作与性别有关的视觉元素,整个墓室通过暗示梳洗、梳妆、缝纫、熨帛等场景,营造出了一个属于女性的特殊空间。

图7 河南登封城南庄宋墓西壁

图8 河南登封城南庄宋墓壁画展开图

“性别空间”在墓葬中的呈现确实值得关注,然而,仅仅从图像角度出发是否可以推断出墓主人的性别身份?答案很可能是否定的。与性别相关的图像题材有助于男女墓主活动与空间的塑造,但是墓葬是装饰、随葬品、葬具、建筑的复杂组合,过于

关注某些孤立的元素有时可能会导致过度解读,我们也不应强调墓葬环境中男、女性别的二元对立。

实际上,宋代的砖室墓中并不只是描绘出与女性活动相关的内容,许多墓例都表现出双重的性别元素。例如,河南郑州卷烟厂宋墓的墓室西壁雕一桌二椅、灯台,北壁砌一门二窗,东壁砌衣架、梳妆台等。整体来看,图像的布局十分精简,但墓室东壁上的细节仍值得进一步分析。东壁正中为衣架,衣架上悬挂一根腰带,下有三块竖砖分别浮雕剪刀、熨斗、鐎斗;衣架南侧雕梳妆台,台上有一镜架,架上挂圆镜,台下雕妆奁;衣架北侧砌衣柜,柜中部雕锁和钥匙,柜上雕笔架、笔、裁纸刀,北侧浮雕墨砚,砚上为墨锭。以上图像皆为砖雕,其中梳妆台及镜架涂朱红色,锁和砚台涂为黑色。如果从器物的种类与功能进行解读,东壁南侧的衣架、镜台、妆奁、剪刀与熨斗表明了与女性相关的场景,而另一侧箱子上的笔架、笔、砚与墨锭象征着书写场景,似乎与男性的日常活动有关,它们可能分别象征着女性、男性墓主的活动及存在。非常有趣的是,墓室中部的棺床上发现了两具人骨,虽保存较差,无法确认性别,但至少说明该墓为合葬墓,可在一定程度上与墓内装饰题材中的性别元素相对应。

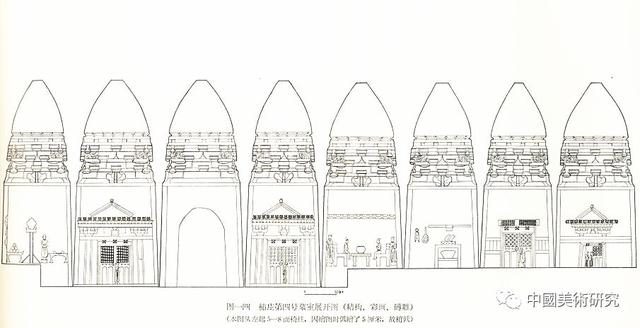

河北井陉柿庄发现的一座宋墓也提供了类似的例子,只是象征男性空间的元素稍作改变。墓室东壁砌一桌二椅,绘出男女墓主及侍从;西北壁正中砌衣柜,上置八角形盒,盒上放一双长靿乌靴,再上倒悬黑色展脚幞头,左上侧雕熨斗、剪刀(图9)。这种布局似乎也在视觉层面上对应了墓主性别,以器物作为图像符号来表示男女墓主的生活空间。另外,河南泌阳宋墓则在西南壁砌一桌二椅,桌上雕注盏。西北壁左侧砌弓一张、箭四支、箭囊一个,右侧砌直棂窗。东北壁砌直棂窗和灯台。东南壁左侧砌矮足柜,上置两盒,中部砌衣架,之下砌一箱,箱右下角砖雕剪刀、熨斗。泌阳宋墓的西北、东南两壁分别以弓箭和箭囊、熨斗和剪刀两组元素来指代不同性别的活动场景。

图9 河北井陉柿庄四号墓墓壁展开图副本

这种将器物图像作为男女墓主象征符号的做法出现在时代更早的墓葬中。河北曲阳出土的五代王处直墓(924年)的前室北壁绘一幅山水画,东西两壁各有一个耳室,室内布满彩绘。其中东耳室东壁上部画山水屏风,屏风前置长案,案上自北向南依次放置帽架、黑色展脚幞头、长方形盒、圆盒、瓷器、镜架、箱、扫帚、葵口瓶(图10);西耳室西壁的上部绘花鸟屏风,前面长案上依次绘盒子、镜架、箱、瓷枕、如意形盒子、细颈瓶、大奁、圆盒和饰花小盒(图11)。一方面,耳室中描绘的器物有可能分别为男女墓主生前所用之物,也或许是建墓者有意选择作为象征男女墓主的视觉符号。另一方面,壁上的“山水画”和“花鸟画”可能也具有特定的性别指代。西耳室壁上的牡丹图案衬托着屏前的镜架、奁盒、枕等物品,营造出女性化的氛围。图中的器物和屏风的主题都突出了它们对性别的象征,使得该墓的两侧耳室分别呈现出男女墓主的私人化的起居环境。

图10 河北曲阳五代王处直墓东耳室东壁壁画

图11 河北曲阳五代王处直墓西耳室西壁壁画

王处直墓中的现象是否为五代时期河北地区墓葬的新特征,仍有待考察。但值得注意的是,这种形式确实从地方性的墓葬艺术特征发展而来,并对辽、宋墓葬都产生了不同程度的影响。不少墓例将位于两耳室的装饰元素或合并一壁,或分置两壁,通过特定的器物图像,视觉化地呈现出分属男女墓主的生活空间。从整体结构来看,宋代装饰墓极力模仿地上居所;从图像装饰上来说,这些墓葬也反映出了富民阶层的生活场景、家庭组成。我们接下来需要思考的是,建墓者为何着重选择熨斗、剪刀、直尺等用具作为女性活动的象征?虽然该时期墓葬中的镜台、妆奁等元素也与女性活动相关,但是裁衣、熨烫、缝纫类用具似乎受到格外的重视。与此同时,象征男性墓主的视觉元素既包括笔架、笔、砚与墨锭等书写用具,偶尔也出现了长靿乌靴、展脚幞头等服饰,有时还以弓箭和箭囊等武器作为指代物,器用类型及其涉及到的活动十分多样。

首先,熨斗、剪刀等用具所象征的活动皆与纺织生产有关,这实际上属于墓葬中表现妇功类内容的视觉传统,并非北宋时期的独创。纺织作为中国古代女性的基本生产活动,早在汉代时期就已经进入丧葬艺术的传统,与其内容相关的图像题材也多具有象征性的意涵,代表了该时期社会对理想女性的期待。其次,不同时期、不同阶层的人们对于女性的社会分工也存在着一定的差异。而就装饰墓所反映的情况来看,一方面,女性墓主在北宋时期富民阶层的家庭内具有非常重要的地位,这可由墓主夫妇二人对坐宴饮等画面反映出来;另一方面,作为社会主导的男性对于生活模式以及女性的行为活动也有着特定的期待。在该阶层中,人们对于女子可能具有勤俭持家等方面的要求,其中以女功类为主的活动在这种理想的生活模式与家庭分工中起到了关键性的作用。同时,社会的外在要求也逐渐内化为女性的自我认知和评判标准。剪刀、熨斗等女红类用具成为了她们个人身份与家庭角色的重要象征。

四、视觉符号

河北井陉柿庄地区的一组墓群为我们理解熨斗、剪刀类组合的象征意义提供了进一步的信息。在柿庄家族墓地发现的14座宋金墓中,8座墓内都装饰了剪刀、熨斗图像。最为有趣的是柿庄六号墓,其大致时代推测为北宋政和年间之后,墓内的壁画内容非常丰富。南壁东侧绘树木坡石,一牧童手持长鞭,身旁十只羊,其后尾随一犬;西侧画芦苇河边,一牧童赶牛三头、驴马各一匹头向东徐行。西壁南侧表现一树垂柳下,男墓主坐在椅上观赏伎乐,旁有侍者;北侧为长窗,窗下墨绘小猪,两侧雕剪刀、熨斗。北壁正中砌假门,两侧各辟一窗(图12)。墓室东壁画面右边绘一男子担水,旁砌三足灯檠,中间部分绘三名女子,其中二人双手拉帛,另一人熨帛,左侧为二名女子,一人开柜取衣,另一人作捶衣状,上部悬挂布帛衣物(图13)。

图12 河北井陉柿庄六号墓墓壁展开图

图13 河北井陉柿庄六号墓东壁捣练图

柿庄六号墓东壁上的壁画尤为引人注意,整个场景表现出捶打、熨烫纺织品的主要步骤,也因此被称作“捣练图”。其中在熨烫布帛的画面之中,熨帛女子还使用了熨斗,展示出该器物在实际生活中的使用方式。更有趣的是,该墓不仅绘出了女性熨帛场景,还在该图对面西壁北侧的长窗下直接雕出剪刀、熨斗,似乎不断在墓中强调裁剪、熨烫、缝纫的活动空间。

剪刀、熨斗是否与捣练的场景有关?我们首先需要了解捣练的文学与图像传统。捣练,有时又称“捣衣”,是唐宋时期制衣的重要工序。古代的“练”是一种生丝织品,需要煮熟后用砧杵捣练,以便脱去丝帛中的丝胶,使其柔软、更有光泽、更易于着色,然后熨平使用。这原本只是一种生产活动,后来逐渐被赋予了诗意化的内涵。中古时期流行一种以“捣衣”为名的诗歌,常常将捣衣活动进行文学化的加工,使其成为了表达女性闺怨的重要题材。唐代诗人王建的《捣衣曲》属于此类诗歌:

妇姑相对神力生,双揎白腕调杵声。

髙楼敲玉节会成,家家不睡皆起听。

秋天丁丁复冻冻,玉钗低昻衣带动。

夜深月落冷如刀,湿着一双纤手痛。

回编易裂看生熟,鸳鸯纹成水波曲。

垂烧熨斗帖两头,与郎裁作迎寒裘。

诗中既有对浸练、捣练、熨练流程的生动记载,同时也具有“秋天丁丁复冻冻”的闺怨意象。“捣衣”在文学中成为了一种象征和符号。“捣衣诗”也带动了“捣衣图”类绘画的出现。根据张彦远《历代名画记》中的记载,东晋、南朝的不少名家如张墨、陆探微等都画过此类题材,可惜都未能留存下来。目前可见的最早的捣练图,发现于长安兴教寺遗址中的一个石槽上,石槽两边各刻一幅初唐时期的线刻画,图中表现立于庭院中的数名宫廷女性,身旁有山石、树木、修竹环绕,画面正中的四名女子手执细腰木杵,正在捣衣。

另外一幅重要的作品是波士顿美术馆所藏的《捣练图》,传为宋徽宗摹唐代张萱之作。据学者研究,该图是一件12世纪初的摹本,底本可能出自8世纪中期。整幅画面可分为三组人物:右侧描绘四名女子,两人一组,各执一木杵捣练;中间表现了两名女性团坐,正在络线、缝纫;左侧则展现烫熨的场景,两名女子将一匹练伸展,中间一妇人手持熨斗,身旁穿插煽火的少女和幼童,充满生活的意趣(图14)。如果我们将波士顿美术馆的《捣练图》与井陉柿庄六号墓中的捣练场景相比可以发现,两图在内容的表现上既有差异又有相似之处。

图14 波士顿艺术博物馆藏《捣练图》

首先,两画中的捣衣场景较为不同。波士顿美术馆的《捣练图》中描绘两女对立持杵,布帛平铺于盆内,四人两两轮番进行捣杵。柿庄6号宋墓东壁左侧表现一女子坐于盆边,捶打浸泡在盆中的布帛,右侧绘挑水之人,应是挑水作浸泡、捶洗之用。这种差异在一定程度上反映出唐代以来丝绸精炼工艺的发展。唐代以前的精练工艺主要是灰练、煮练和捣练。唐代开始采用胰酶剂精炼工艺对蚕丝中的丝胶进行溶解。至宋代,这一工艺得到普及。所以,宋代以后的捣练法,由原来的四人站立执杵发展为两人对坐捶打,劳动强度大大减轻。晚唐以来的文献中也都记载有双人双杵对坐捣练的情况,“捣衣”已不再是制衣流程中的关键步骤。

其次,这两幅作品都表现了女性熨烫布帛的活动。熨帛场景在波士顿美术馆《捣练图》中占据很大的比重。井陉柿庄六号墓则将熨帛场景置于整个东壁的中心。二者都反映出“熨帛”活动及其图像在中晚唐以来的流行。丝织物在脱水晾干后,往往还需熨烫处理,才能达到伸展平顺的效果。因为捣练在制衣工艺中的地位下降,熨烫丝帛的步骤开始凸显。

据黄小峰的研究,也正是在晚唐以后,“熨帛”这一场景开始逐渐诗意化,成为了一种独立的图像样式,既可以与捣衣图组合成序列,也可以单独成幅。北宋郭若虚在《图画见闻志》中谈到周文矩时,曾提到作为单独画题出现的“熨帛”图:

有“贵戚游春”、“捣衣”、“熨帛”、“绣女”等图传于世。

元代柯九思在看过其画作之后,曾作《题周文矩〈熨帛士女图〉》:

熨开香雾细裁缝,蜀锦吴绞五色浓。

云母屏前秋冷淡,自将纤手折芙蓉。

“熨帛”意象在文学与图像中都成为了一种重要的题材。至明代,该题材发展为宫廷女性活动的代表,可与弈棋、观画等活动并列。

井陉柿庄六号墓东壁的捣练、熨帛场景就是在这样的文化背景中产生的。画面不仅图绘出了制衣的工艺流程,还在对面西壁上砖雕剪刀和熨斗两件器物。而这两个元素作为日常器用,代表了与 “熨帛”、“裁衣”有关的女性活动。此类活动不仅在晚唐宋代制衣生产中发展为重要的步骤,而且由于文学化的加工,更是发展为具有象征意涵的视觉符号。也正是因为如此,熨斗和剪刀的重要性逐渐凸显,取代了其他女工类的用具。同时,随时富民阶层的兴起以及理想家庭模式的建立,它们也逐渐成为了该阶层女性活动与空间的象征符号。

结语

综上所述,宋墓中装饰的剪刀、熨斗等组合似乎是时人对家庭中女性角色、行为的折射,它们与梳洗图等题材共同在墓葬中营造出一个具有象征意义的家居环境。需要特别注意的是,这类图像组合在墓葬中的出现,带有鲜明的地域、时代特征。剪刀、熨斗砖雕从最初见于晚唐、五代冀南与豫北地区的砖室墓,发展至北宋早中期豫中地区的仿木构砖雕墓,其原本的寓意很可能与女性活动密切相关。然而,随着墓葬工艺、格套的传播,剪熨组合的象征性意涵在北宋后期豫中、豫西北、晋东南等地的砖雕壁画墓中逐渐消解,转而发展出了多类表现内寝环境的图像题材,并增添了人物的活动,包括女子梳妆、梳洗、侍婴等场景,更加直观且多样化。

本文通过对墓壁上所表现的熨斗、剪刀等器物图像的考察,试图从墓葬中的元素和组合来看丧葬观念的发展。宋代装饰墓虽极力模仿生人的住宅,但对于建筑元素、家居陈设以及生活器用的选择大多具有特定的意图。墓内不仅描绘了以男女墓主宴饮为中心的家居活动,通过对器物元素的分析,还可以发现分属男女墓主的性别活动与空间,其中女性墓主在家庭生活中扮演着十分重要的角色。这类与性别有关的元素体现出该时期富民阶层理想化的家庭分工和角色定位。研究虽然聚焦于宋墓中的图像细节,但由此可知,器物类图像不仅仅只是对器物的直观表现,还包含着深层次的象征内涵。这一推断实际上也可以扩展至墓葬中的其他图像题材,从墓内的仿木建筑构件到砖雕的家具和彩绘的人物,这些不仅仅是对地上家居生活的模仿,更是建墓者有意识选择的结果。

作者简介

邓菲(1982-),女,牛津大学东方学系博士,复旦大学文史研究院副研究员,硕士生导师。研究方向:美术考古。

本文摘自《中国美术研究》第29期,16-25页。《中国美术研究》第29期目录

本刊物入选(2017-至今)CSSCI集刊。

目前由上海书画出版社出版发行。

//////////

网编:王文毅

所有文章、材料、图片来自《中国美术研究》杂志编辑部

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com