上海第一印刷机械厂历史(回忆我在陕西印刷机器厂的岁月)

我是1967年由太原重型机械学院毕业,1968年10月14日到陕西印刷机器厂报到上班的。当时厂里正处在基建初期,没有厂房、没有宿舍,我们就住在原渭南县拖拉机站的大院内,只有几排由车库改成的宿舍、办公室和食堂。同期分配来的有清华大学、北京钢院、中国人民大学、北京商学院、天津大学、天津医学院、东北工学院、吉林大学、东北重机学院、西安交大、广州中山大学、广州中山医学院、华中工学院的、南昌大学的共有近50名本科毕业生。

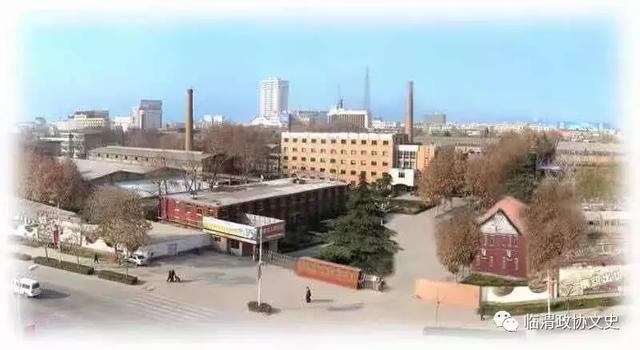

陕西印刷机械厂

我们每天的工作就是给基建科准备材料,做好搬运工作。从发给我们每个人的劳保护具来看,除全身劳动布工作服外,还有雨衣、雨裤和长筒雨靴,就知道我们的工作是风雨无阻的。那时大家都很年轻,干起活来都舍得出力,总觉得不能比别人落后,遇到艰难险重的活总是争先恐后抢着干。基建的基本条件就是三通:路通、电通、水通。那时厂区正在平整、勘探,还要有自备水井供水以保障施工用水。在距厂区1公里以外的农村打水井,有时遇到晚上要下井管了,领导一声令下,大家就会奋勇当先积极报名参加夜战,从未提什么加班费、夜班费。

我们工作就是从西安、临潼、渭南、老火车站、木材厂往厂里拉水泥、木材、钢材,从第一砖瓦厂(现西电公司)给厂里拉砖。最难干的活就是从老火车站给厂里搬运大型设备,那时厂里还没有大吨位吊车,就全靠人力。由被称为超八级的起重工田兴成技师指挥,在老火车站用龙门吊把笨重的设备吊在预先铺好的枕木、滚杠上,再用撬杠撬、钢丝绳拴在绞磨上,人力推动绞磨拖动设备前进,硬是将这些大家伙1米、1米地拉到厂区北门租用的五里铺场地上。那时在学大庆精神鼓舞下“有条件要上,没有条件创造条件也要上”,拼命干革命,努力为工厂建设出大力、流大汗。

在铁路专用线的建设中,我们和参加建设的民工们一起挖路基、夯土方、铺石子、摆枕木、装铁轨,使工程进度按时完成。当时厂革委会主任董勃同志身先士卒和大家一起挥掀、填土,工程班技术人员也常常深入现场解决问题。当机车第一次进入厂西门时,群众振奋、拍手欢呼,司机也拉响汽笛,表示庆贺通车。后来我们才知道,印机厂的这条铁路专用线是全国印刷机械制造企业中唯一的一条铁路专用线。

我们还参加了印机厂排水管管道的工程建设。从厂区出东门到新华书店,那时是厂区的东大门,再由解放路向北到二马路,一直向东到酱菜厂东墙外入沋河,那是印机厂也是渭南县第一条符合国家标准的排水管道。当时渭南街道上都采用明沟排水,遇到下雨就流到两侧的明沟内再排走。那时没有机械,全靠人工“大揭盖”。我们还参加了运送砂子、石子、水泥的工作,工程完工后改变了二马路路面的状况,那条排水管道沿用至今,已近50年了。

当时拖拉机站院内的生活设施非常简陋,只有几排改建的住房和食堂,我们自己想办法,请湖南大学给排水工程的杨声铎、邱世贤给接水管,安个喷头,用席棚围起来就能冲凉洗澡,在一定程度上改善了卫生条件。

1969年6月份,我们在装卸岗位上干了八个多月的这批大学毕业生都安排到北京人民机器厂,结合专业进行劳动实习。临行前,厂区除铁路专用线外还是一片黄土地,只有推土机和大型铲运机不分昼夜地把福利区高坡上的土给厂区拉运,以填满原砖瓦窑留下来的深坑、枯井和基穴。还有不少头顶烈日在地面上进行勘探的工程技术人员和民工。

在北京人民机器厂我被分配到铸造车间大炉班,跟着师傅学习铸铁熔炼和冲天炉的维修。这是我毕业以来第一次接触所学的专业,特别兴奋。那时正值伏天,天气炎热无比。北人厂的生产很正常,每天开炉。前一天晚上开过的炉子第二天白班一定要修好,以保证夜班开炉不受影响。

第一天上班,师傅让我看他怎样干,我在外面给他递材料,第二天他就让我跳进前炉动手干,他在旁边精心指导。前炉是储存冲天炉熔化出来的铁水的。前一天开过的前炉虽然冷却了几个小时,但里面的温度仍接近100℃,工人进去后虽然穿着橡胶底的劳保鞋,但脚底仍然被烫的发痛,把耐火砖垫在脚下也无济于事。发烫的脚底发出难闻臭胶味,刹时汗流浃背,连内裤都被汗水浸透,能拧出水来。炉内虽然热也不得洒水,一是为了保障炉子质量,二是洒水进去蒸发的水蒸气更热。

经过两个多月的前炉工作,师傅认为我合格了,把我安排到后炉,学习操作修炉。后炉像一个大烟筒,修炉子时要用凿子把挂在炉壁上的釉子(炉渣)一块块剔下来,再把耐火材料补上去。冬天像抽风机一样,炉内寒气逼人,手被冻僵了,铁锤不听使唤,常常打在手上,又肿又痛又冻,钻出来烤烤火,再钻进去继续干。为了保证修炉质量,师傅反复检查我的工作。每干完一个步骤他都认真检查一遍,并叮嘱我要注意什么。看到我吃苦耐劳,认真负责的态度,便给个满意的手势,用现在的话说,就是点了一个赞!

白班修炉与夜班开炉是轮流的,一般一个月倒一次班。我跟师傅上夜班,开炉时也是先在后炉学配料、加料,按照铸铁牌号配好生铁,回炉料、废钢、铁合金按比例过磅加料。到前炉学操作时看到火花四处喷射,确实有点害怕。但看到师傅们在浇铸中遇到炝火铁水喷出时,他们依然照常干活,我慢慢也就习惯了,在这个过程中由不懂到熟悉,由看火花判断铁水牌号到加合金控制铁水成分,日复一日也积累了不少知识,为日后返厂独立工作奠定了基础。

转眼就到了1970年元旦,我们在北人厂实习的同志们也和在大连实习的同志们一样,都要陆续返回渭南参加工厂建设。只有我和李延儒、樊文帮我们学习铸造的三位又被派到上海继续学习,到上海后我认识了我以后的大炉班长蔡正德同志,他长得高大魁梧,为人忠厚。他把负责安排我们学习的同志留下的信交给我,李延儒到有色金属铸造厂学习,樊文帮到上海人民机器厂学习,我和老蔡到烽火铸造厂学习新型三节分段式炉胆热风冲天炉的操作。因为我们印机厂将来使用的也是这样的炉子,对口学习操作、维修。得知这种炉型源于上海新建机器厂,我们在烽火厂学习的间隙,专程到浦东新建机器厂,深入了解这种炉子的性能、维修、安装、操作,使用中的注意事项。操作师傅们给我们提了不少改进意见,后来在我们厂这台新炉子上也得到了验证。这种炉子比传统的冲天炉在维修上要方便多了,无需工人钻进去,只要把它拆开,工人们就可以顺利维修,少了粉尘,少了高温,改善了操作环境。通过认真学习,我俩都积累了不少知识和经验,为以后回到厂里,在没有老师傅的情况下能正常生产奠定了坚实基础。

陕西印刷机械厂

1970年的春天,上海异常寒冷,又遇上了三十多年从未有过的大雪,外滩的不少景观树都被压弯或折断,不少人到外滩拍照留念。我俩和家在外地的几位师傅就蜷缩在寒冷的工厂宿舍里,冻得瑟瑟发抖,彻夜难眠。尽管晚上睡不好,但为了多学习知识,掌握操作技能,第二天我们仍主动去上班。那个春节是我人生中第一次在外地独自过节,看到家家户户门上贴着对联,听着迎新春的爆竹声,真正体会到了“每逢佳节倍思亲”的感受,想着赶快实习完毕,回到自己的厂里和同志们一起团聚工作。

四月初,接到厂里通知,要我俩回厂参加首台冲天炉的制造、安装、调试并再三强调,保证“七一出铁水,向党的生日献厚礼”。我深感任务艰巨而光荣,心里想着这是我们印机厂建厂史上的一件大事啊,千万马虎不得。于是我们迅速整理了学习资料,不足之处向实习厂师傅们请教,并向他们道别。

4月10日我们回到久久盼望的印机厂,看到的不再是施工方的几排小土坯房,而是鳞次栉比的高大厂房。1、2栋单身楼也已经矗立在福利区,二车间已交付使用,铸造车间主体已完工,装配车间正在吊装屋面板,一派热气腾腾,生龙活虎的景象。建工部五局直属处机关为了加快进度,也由咸阳迁到渭南印机厂工地现场指挥。在这之前,陕西西安和延安两个基建项目陆续下马,印机厂被列为陕西省天字第1号项目,真是庆幸啊!

我俩向车间主任王盛海、张宏道报到后,安排参加冲天炉制造工作。在我俩回厂前,制造冲天炉的班子已经成立了。抽调了技术部门的朱国英、汤祖瑞、朱德升,现场组织生产的是金鸣钟。当时铆焊车间还没投产,生产厂地就在二车间的南跨,参加会战的有从外地实习回来的焊工李志文、惠印啟,还有从咸阳机校毕业刚分配到厂的几位同志。

“奋战三个月,向七一献厚礼”的大幅标语就高高悬挂在二车间。冲天炉的炉体以钣金工、铆焊活居多。当时渭南又没有协作单位,在二车间使用气割枪割出来毛坯后,拉到西安三桥造纸机械厂进行卷筒成型,再拉回来进行焊接。也没有冲切设备,无论大小材料都靠师傅们用气割枪进行切割。炉体以筒状料居多,特别是热风炉胆的制作,内筒外侧要焊千余片热交换片,外面再套上炉胆外壳。内筒的焊缝要求十分严格,直径不到70cm,长度近两米的圆筒内,师傅们要钻进去焊接。别说干活,就这样钻进去再出来就要出一身汗,再加上电焊的烟雾呛得人喘不过气,熏得人直呕吐。后来我们就用手提着小型电风扇由焊工师傅头顶吹进小风,降温排气,硬是用这个办法完成了炉胆内筒和同类产品的生产任务。那时候不管你是领导干部、技术干部还是操作工人,大家都是心往一处使,汗往一处流,就是为了一个共同的目标“七一出铁水,向党的生日献厚礼”。有的同志眼睛被电焊弧光刺伤,肿得又红又大,睁也睁不开,晚上痛得不能入睡,上厕所都是摸着墙壁走。第二天稍有好转,接着又来到现场,经过两个多月夜以继日的勤奋工作,终于使炉体焊接件顺利完工,全部合格。交付一机部第三机电安装公司到铸造车间南跨进行安装,我和老蔡及大炉班参与此项工作的工友们又移师铸造车间,配合三机电的师傅进行安装。

三机电的师傅们是安装设备的行家里手,大部件的吊装、连接都由他们完成,我们不用操太多的心。一切安装完毕,我们大炉班全体人员投入到紧张的砌炉工作中,因为这种炉子只有我和老蔡见过,并实地操作过。因此,我们二人便理所当然地成了主角,由他负责砌后炉,即分割出来的炉身中段、底座部分,我负责前炉部分,铸造车间领导张宏道同志十分关心,经常亲临现场为我们搞好服务、协调工作,一切进行还算顺利。在6月20日前,一切都完成的很好。因为是新砌的炉体,必须要进行充分的烘干。这个过程火力不能太大,否则耐火材料的寿命就会受到影响。

炉子整个运行、控制系统的电器都由电气工程师侯怀智同志负责,机械部分由当时在车间担任机械员的王庭昭同志负责。大炉班把鼓风机、吊车、加料机系统反复试验,有问题及时解决,以保证出铁水一次成功,万无一失。

新砌的炉体,前炉要经过72小时连续小火烘烤。把耐火材料和粘接剂中的水分慢慢的赶出,确保炉体使用寿命。6月30日装炉前我们又一次对机械电气部分进行了联动试验,确认无误后开始装料,按照在上海学习的工艺操作规程,将炉体底座吊装在一起,对接固定牢靠,加上点火木柴与前炉对接好,一切准备就绪,就等“七一”到来。

7月1日这一天,我们大炉班提前上班,班长老蔡召开班前会,做了战前动员,再次强调了各个岗位的操作人员,他负责全面指挥,重点在后炉,由我负责前炉,并协助他全面负责技术工作。不到八点,各个岗位的操作人员全部就位,班长点燃了后炉的木柴。工作紧张而有序的开始了。说实在话,我们在外地学习时都是由有经验的老师傅来把关操作。今天没有一个老师傅,只有我和老蔡操作过这种炉子,心里还真有点紧张,经过大约半小时,我们从风口处观察到炉膛内熊熊燃烧的火焰,底焦也充分点燃。于是便开始加料,因为是第一炉,也没太多的铸件。只是配了些低牌号的材料。这时车间主任王盛海、张宏道同志都来到现场,侯怀智、王庭昭带着他们的电气维修人员和机械维修人员也都接踵而来,都是为了确保设备正常运行。

这时鼓风机启动了,隆隆的响声,震得人们说话时不得不提高嗓门。一刹那,过桥观察口处喷出了长长的火焰,老蔡在后炉一边指挥加料,一边不断的观察风口,通过风口处可看到炉内熔化的铁水一滴滴地滴下。我在前炉观察过桥流出的炉渣和铁水的状况,工作有序的开展着。这时车间也挤满了来观看的人,革委会主任董勃同志和驻厂军代表也来了。参加冲天炉会战的其他工种的师傅们来了,安装炉子的三机电的师傅们也来了,其他车间也来了不少人。大约十时许,开始出铁了。当炉前工打开出铁眼时,通红发亮的铁水喷涌而出,火花四溅。原来围在炉子周围的人们顿时自动后撤,这时锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,风机声、吊车声、锣鼓声、欢呼声响彻整个车间,人们鼓掌、欢呼,庆贺冲天炉开炉成功!

我们顾不上和大家欢呼雀跃,只是在心里默默高兴,我们成功了!我们胜利了!在印机厂的建厂史上,我们也写下了浓墨重彩的一笔。

铸造车间化出了第一炉铁水,对我们前一阶段的工作是个很好的总结,同时也意味着我们正常的工作将开始了。为了适应生产的需要,我在老蔡同志的积极配合下,多次调整,改进熔化段的结构和风口的布局。在风机供风的主管道上自制了孔板压差式流量计,及时对冲天炉的供风状况进行调整,尽量使冲天炉处于最佳工作状态。一般铁水出炉温度都控制在1420℃以上,对有些特殊要求的合金铸铁和球墨铸铁,我们可以使铁水温度达到1450℃-1480℃。当时在一机部所属西北地区机械行业铸造车间检查中,我厂铸造车间2.5T/h冲天炉被评为先进炉型。西北五省区在我厂召开现场经验交流会,日本铸造界知名人士小森先生也前来参观。我后来撰写的《2.5T/h双排风口冲天炉实践》的文章也发表在全国专业杂志《铸造》上,和大家交流经验,共同提高。

在我厂图书馆资料室还没有有关铸造方面的书籍时,我就自费订阅了《铸造机械》《铸造》《球墨铸铁》等技术杂志,从中受益匪浅,对指导以后的生产起了很大的作用。

通过不断学习、实践,在大炉班全体工友的配合下,我们生产出了高强度球墨铸铁和高韧性球墨铸铁,满足了工厂生产空压机曲轴和连杆的需要,在生产炼胶机时,有个不大的铸铁件要求强度高,要达到HT30-54,为了此件我采用稀土合金改变片状石墨形态为蠕虫状,达到了高强度铸铁的要求,解决了生产中急需的难题。

我在订阅的技术资料中学到了不少知识。通过认真分析、实验,成功地生产出了耐高温的中硅耐热球墨铸铁,解决了有色工部急需的化铝坩埚。成功地生产出了中锰抗磨球墨铸铁,解决了颚式破碎机颚板寿命短的问题,提高了颚板的抗磨性。通过改变生产球墨铸铁进行球化处理和孕育处理的工艺,延长了球铁的衰退期,提高了球墨铸铁的合格率。

通过长期跟班劳动并亲自动手操作,总结出了对球墨铸铁一看、二闻、三听的炉前快速检验法,从而有效地保证了球墨铸铁的铸件质量。

自己勇于探索,勇于实践,急生产所急,敢担风险的工作作风多次受到车间和厂领导的好评,从进厂到1980年担任车间领导的十余年间,年年被评为车间和厂里的先进工作者。1978年被评为陕西省机械工业系统先进科技工作者,并和当时的技术副厂长林治中同志一起参加了陕西省机械工业系统科技大会,厂领导用2%晋级指标,奖励了我一级工资。

如今的陕西北人印刷机械厂

从建厂到现在已经五十多年了,五十年在历史的长河中只是弹指一挥间,可是在印机厂这五十年的风雨历程中,经过几代人的攻坚克难,努力拼搏,艰苦奋斗,才成就了今天的陕西北人印机,如今已经跻身于国家装备制造业先进行列,列入国家工信部公布的第一批产品单项冠军的名单中,这是多么辉煌的成绩啊!

回顾过去的五十年,当年的情景历历在目,几十年过去了,有不少老领导、老同事已离开了我们,在印机厂建设发展中,他们都做出了不少贡献,建立了不朽的业绩。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。今天一批有专业知识的青年才俊走上领导岗位,他们会更加珍惜企业五十年发展的成果,努力创新,积极工作,我们相信陕西北人未来一定会更加美好。

政协渭南市临渭区委员会

民进临渭区委员会(阴金荣编辑发布)

投稿请发电子邮箱wnqpl@163.com

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com