赵武灵王哪一年胡服骑射(胡服骑射是社会全方位的变革)

像失了魂一般,他盯了很久很久。

周围的空气仿佛都凝固了,千万年似乎要定格在这一时刻。

总算,他长长舒了一口气。

“是她!”

他的前面站着一位少女,娇羞、妩媚、美丽,如一盏醇厚的美酒。他的心化了,如醉如痴。

他已经忘掉了梦中少女的容颜,笃定前面站着的正是从他梦里走出来的美人。

这个少女名叫吴娃。

当赵国历史上最伟大的君主为吴娃倾倒的那一刻,他的命运就此注定。若非这一见倾心,一代雄主赵武灵王一生将会多么完美。

为了这一念的柔情,他的谥号上硬是加上了“灵”这个代表昏君的谥号。多么沉重的烙印,万古青史,永不磨灭!

除非,时光倒流,让那一刻不要发生。

那么,他的谥号也许就叫赵武王!

但是,真的是这样吗?赵武灵王真的是折戟美人关,一时糊涂千古恨的悲情英雄?

他做了一个梦,一个美梦。

一位妙不可言的少女,在他的梦里鼓琴而歌,声如玉珠,悠扬不绝。她仿佛是那晨曦中闪亮的清露,晶莹而剔透。

当他醒来,环顾周围的凡尘俗物,感受到的是倍感失落。那歌声在他的脑海中来回盘旋,久久不能消去:

美人荧荧兮,颜若苕之荣。命乎命乎,曾无我嬴!

他心中一痛。

这个女人,这个梦中的女人!

一生都无法忘却的女人!

也许在人世间真的有这么一位美妙佳人,不知在何处等着我?!

他有这个预感。

几个月过去了,这样的执念依然盘旋不去。那少女的形象鲜明如故,那歌声更让他心碎。

她的名字是不是叫做“嬴”呢?!!

每当与大臣们共饮,曾经的欢悦场面似乎平添了无以名状的丝丝愁绪,挥而不去。不知多少次,赵王酒入微醺,呆呆盯着酒杯若有所思。或言赵王喃喃自语:我梦中的美人呀!若能见你一面,此生无憾!

大臣吴广听闻此事,便将自己的女儿吴娃送进了宫中。他的自信来自于吴娃的美艳。他相信以吴娃的倾城之貌,替换掉赵王的梦中美人,应是绰绰有余。

不管君王也好,庶民也好,男人的心思是一样的。对于这一点吴广再明白不过了。绝代美人便是全天下男人的梦中情人,管她是梦里的,还是梦外的。何况那梦里的人儿长成啥样,他怎么可能记得请呢?赵王记得的只是美,而不是貌。

吴广托自己的夫人将女儿献进赵国后宫。他对夫人说:“从此以后,我们的女儿不叫‘吴娃’,叫‘娃嬴’。”

果不其然,赵王见到吴娃便一见倾心,宠爱无比。“娃嬴”可不就应了梦中的那首歌吗?“命乎命乎,曾无我嬴!”

不久,吴娃给赵武灵王生下一子,名叫赵何,甚得赵王欢喜。这一年是公元前310年。十年后,赵王将废长立幼,撇开长子赵章,将王位传给了幼子,由此酿成了一场惨剧,这是后话。

吴娃在赵王的宠爱中早早离世,真可谓红颜薄命。吴娃谥号惠后。

对于以上的故事,《史记-赵世家》有如下的记载:

秦惠王卒。王游大陵。他日,王梦见处女鼓琴而歌诗曰:“美人荧荧兮,颜若苕之荣。命乎命乎,曾无我嬴!”异日,王饮酒乐,数言所梦,想见其状。吴广闻之,因夫人而内其女娃嬴。孟姚也。孟姚甚有宠于王,是为惠后。

看着有点像民间传说,而不是历史记录。

浪漫但有些混乱。特别是女主到底叫什么名字,令人费解。

这个时代,女性很少以真实的名字出现在史书当中。这个时代的贵族女性,一般叫孟姜(“孟”是家里排行老大,”姜”是姓 )啦、赵姬(“赵”是出生的国家,“姬”是姓)啦,诸如此类。

据此,她的姓是“嬴”?

又或是“姚”?

但既然是吴广的女儿,不应该姓“吴”吗?

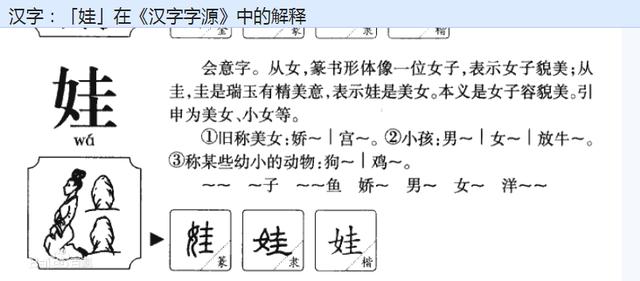

吴娃是各类记载较为通行的名称,但“娃”这个字在古代是美女的意思,特别是指成熟的美女。到了明清“娃”字才演变成专指小孩子的。也就是说,吴娃这个名字可以翻译成“吴家的美女”,所以很可能也不是她的真名。

那么,吴娃是不是姓“嬴”呢?

根据周礼,同姓是不准结婚的。“嬴”是秦国公室的姓,但赵国与秦国是同一祖先,也是“嬴”姓。“赵”是赵公室的氏,而不是姓。所以,如果吴娃姓嬴,她与赵武灵王是同姓,是不可以结婚的。

我们习惯了将姓氏作为一个词汇,但在先秦时代姓和氏是有很大区别的。最简单来说,姓是主脉,代表共同的祖先,氏是支脉,是姓这个大家族下面的小家。一个姓繁衍数十代之后,必然会出现分层和贵贱差别,必然会形成不同等级的族群,而这些族群就是通过氏来区分的。但不管如何划分和如何分流,同姓不婚是周礼的硬性规定。

对贵族女性来说,“姓”非常重要。因为女性的社会面貌是通过婚姻关系来呈现的,而“姓”正是用来“别婚姻”的。

男性则不同,他的名称需要直接向外界展示他的社会地位,因此对他们来说氏比姓更重要。所以说“氏”是用来“分贵贱”的。

既然如此,吴娃不可能姓“嬴”,她叫“娃嬴”必然是为了迎合赵武灵王的梦。那么为什么又叫“孟姚”呢?

查找“姚”和“吴”两个姓氏的起源会发现“吴”其实来自于虞国,而虞国是舜帝后人的封地。舜帝的名字叫姚重华,姓“姚”。据记载,虞国遗民以“吴”为氏(古代似乎是“虞”、“吴”同音)。巧的是秦末揭竿而起的农民领袖吴广也是这一支的后人,竟然与吴娃的父亲有着相同的名字。也就是说,吴娃是吴氏家族大女儿,姓姚,“孟姚”是她最为官方的称呼。

最为神奇的是,“孟姚”这个名字早在近两百年前在赵武灵王的七世祖赵简子的梦里就出现过。

赵国好像是一个特别多梦的国家。

赵简子的梦赵武灵王的七世祖赵简子,名字叫赵鞅,他是历史上奠定赵国基业的君主。他的儿子赵襄子无恤正是本系列开头三家分晋的主人公。

话说赵简子一日突然病倒,五日不省人事,下面的人都惊慌失措,紧急请来了当世名医扁鹊。

扁鹊见过之后,对赵简子的家臣董安于说:“不碍事,症状与当年秦穆公一模一样。当年秦穆公昏迷七日醒过来,道出诸多预言,被公孙支记录下来,成为秦谶。后来他的预言都一一应验了。不出所料,三日之内,主君必醒。”

果不其然,两天半之后赵简子醒了过来。看来扁鹊是给自己多留了半日的缓冲时间,果然是神医。

赵简子呆呆地望向前方,眼睛许久才有聚焦的迹象。他似乎意识到了周围一双双焦躁而疑惑的眼睛,说道:“我在天帝那里很开心,与百神遨游于天穹,那些音乐舞蹈可完全不似人间的东西呀!”

周围疑惑之色又加重了一分。主君难道疯了不成?

唯有赵简子的家臣董安于拿出竹简认真记下赵简子说出的每一个字,一声叹息也不放过。他相信他记录的将会是揭开未来之门的天书。

赵简子缓了缓,又说:“有一只熊扑过来,天帝让我射它,我就把它射死了。又有一只罴扑过来,天帝让我射它,我把它也射死了。天帝很高兴,送了我两个笥,里头都还带着小的。他又给了我一只翟犬,说等我儿子长大了就送给他。我好像看到天帝身边站了一个人,不知道是什么人。。。”

赵简子若有所思,似乎连自己都不明白自己在说什么。突然,他的脸色凝重起来。他目光前视,却视而不见,似乎是要努力地看清未知的景象,某种被时间的迷雾笼罩的景象。他说得很慢。一个字一个字,他吐出了自认可以理解的预言。他说这是天帝对他说的。

“晋国且世衰,七世而亡,嬴姓将大败周人于范魁之西,而亦不能有也。今余思虞舜之勋,适余将以其胄女孟姚配而七世之孙。”

这个预言很明确:

- 晋国七世之后要灭亡(三家分晋了);

- 嬴姓败姬姓周人,但那个土地他们占有不了(似乎是指嬴姓赵氏大败卫国的那一战)

- 舜帝的后代孟姚要嫁给赵简子的七世孙(吴娃嫁给赵武灵王)

董安于将赵简子的这番叙述逐字记录,小心地将其收藏了起来。后来这份文件去了哪里不得而知,也许也是被秦始皇一把火烧掉了。

董安于又将扁鹊诊断情况告知了赵简子,赵简子敬佩扁鹊之能,赐了他四万亩田地。扁鹊的发家致富靠的不是自己的专业---医术,而是靠丰富的历史知识,看来读史确实很重要。

又过了几日,赵简子出行,路上突然闪出一人,挡住了去路,说要见主君。护卫们拔刀上前,杀气腾腾,要给车队清道,被赵简子制止了。这个人看着眼熟!

面对着眼前的霍霍刀光,那人却毫无介意,面色安详如常。他俯首示敬,平静地说道:“请屏退左右,我有事禀报。”

于是赵简子不顾侍卫的劝阻,屏退了左右。这一刻,他忘掉了晋国有无数的敌人在暗地里对他虎视眈眈,不惜一切代价都想将他置于死地。如果这个人是刺客,生死仅是一瞬间。但这个人似乎有着某种异乎寻常的魔力,他完全感受不到任何危险。毋宁说,他根本无法拒绝或不想拒绝?

“先生,我好像在哪里见过你?”赵简子盯着他,问道。

“前几日主君有疾,当时站在天帝旁边的人就是我。”那个人答道。

赵简子猛然一醒。是了,这个人就是梦里见到的那个人,站在天帝的旁边,目睹了一切。

接着,这个神秘人就为赵简子解读了他那些令人费解的梦。

原来他是一位解梦人。

解完梦赵简子邀请他去做官,他回绝说:“臣野人,致帝命耳。”然后就消失得无影无踪。

原来他是一位仙人。

《史记》对这位仙人的解梦有着详细记录。至于屏退左右后的私密对话究竟是被什么人偷听并记录下来的就不得而知了。但根据《史记》,他是这么解梦的。

当道者曰:“帝令主君射熊与罴,皆死。”简子曰:“是,且何也?”当道者曰:“晋国且有大难,主君首之。帝令主君灭二卿,夫熊与罴皆其祖也。”简子曰:“帝赐我二笥皆有副,何也?”当道者曰:“主君之子将克二国于翟,皆子姓也。”简子曰:“吾见儿在帝侧,帝属我一翟犬,曰‘及而子之长以赐之’。夫儿何谓以赐翟犬?”当道者曰:“儿,主君之子也。翟犬者,代之先也。主君之子且必有代。及主君之后嗣,且有革政而胡服,并二国于翟。”

在这里解释了上面让人疑惑的梦境到底是什么预言,包括射杀熊罴,送带副的笥,还有给他儿子留着的翟犬。

- 射杀熊罴:熊和罴代表晋国六卿中的范式、中行氏。赵简子将会联合智氏、魏氏、韩氏将他们消灭,瓜分其领地,之后赵魏韩又会联合将最强大的智氏灭掉。到最后三家分晋,形成三个独立的国家。

- 两个带副的笥:史记的注解中解释说,这个副指的是子姓,也就是赵襄子要灭掉两个子姓的国家,一个是智氏,一个是代国。代国是殷商后裔,姓“子”。但智氏明明是“姬”姓,何以这样解释,不解!

- 翟犬:赵襄子吞并代国的事情,对赵国具有重要的战略意义。

- 最后预言到了赵简子的后嗣赵武灵王胡服骑射改革军政,吞并两国的事情。这两国一个是中山,另一个是林胡?楼烦?

笥

这些预言所预示的都是赵国的最重要也是最为关键的历史事件,但吴娃与赵武灵王的浪漫邂逅为什么如此重要,以至于可以与三家分晋、灭代国、灭中山、胡服骑射等相提并论?

赵武灵王的胡服骑射没那么简单赵国人穿长袍,驾战车,对阵灵活机动的游牧骑兵经常吃败仗。赵武灵王因此发愤图强,决心向胡人学习,穿胡人的短衣短裤,学胡人的骑马射箭。经过这一改革,赵国的军队由骑兵取代了战车,战斗力飙升,赵国也一下子强大起来了。

这是我们印象当中的胡服骑射,在学校里也是这么学的。

但只是让军队换衣服,骑马射箭,就让赵国强大起来,让赵武灵王名垂千古了?

这个解释就过于简单了。

那么是否是赵武灵王改变了战国时期的军队模式,采用胡人的骑兵,让战车退出历史舞台的呢?

答案似乎也是否定的。

我们看看著名的兵马俑。有骑兵俑,也有战车,但构成军队主力的是步兵。据《司马法》记载,春秋以前每乘战车为22人编制,其中包括7名车下甲士和15名步卒,连同3名车上甲士,共计25人配合战车作战。坐在战车上的只有3个士兵,而需要22名步兵配合。也就是说,一个战车相当于一个排的步兵。

公元前541年,距胡服骑射两百多年前,晋国主将魏舒在与狄人的对战中决定销毁战车,将车兵变为步兵。因为战车在复杂的北方地形中,机动性很差,常常使晋军处于被动的局面。魏舒这一军事战术上的改动最终让晋军取得了胜利,而在历史上此举则被认为是车战走向衰落的信号。

不难想象,从此之后晋军的主力将逐渐转向步兵,而赵武灵王的胡服骑射显然是在步兵的基础上引入了骑兵,与战车退居二线似乎关系不大。但从另一个侧面思考,一直与北方各种游牧民族缠斗的赵国,说没有自己的骑兵在逻辑上也是说不过去的。

仅仅将军队中的骑兵比重增加,就成为名垂青史的一代雄主?赵武灵王的胡服骑射显然不可能这么简单。

变法似乎是战国初期的主旋律。这个主旋律我们在前面的几篇中有过很多次介绍,包括秦国的商鞅变法、楚国的吴起变法、魏国的李悝变法,还有燕国失败的变法。

这个时代的变法如势不可挡的历史潮流,对中华文明的未来产生了深远的影响,为延续两千多年的“秦制”奠定了基础。变法的核心是将国家的管理模式从原来贵族分封的封建体系向文书行政的官僚体系转型,打造全新全民皆兵的军事国家。没有踏上这一波变革浪潮的诸侯一个个淘汰出局,最后形成了七雄争霸的局面。

封建制向官僚制的转变意味着传统分封贵族的势力遭到毁灭性的打压,君主绕开那些贵族势力直接管理底层民众,直接征税、募兵。在传统的封建制下,君王能指挥的仅仅是下面几个分封的贵族家族,而那些贵族的地盘君王无权染指,君王的收入也仅来自自己控制的土地。贵族对于君权形成了极大的牵制力量。春秋时期一旦发生战争,那些分封贵族和他们的家臣形成了军队的主力,一般规模比较小,大家共享同样的文化(大部分是周族的分封),遵守同样的礼制,战争不会那么血腥。

对于春秋战国的诸侯国,很多人容易按现代民族国家的视角去看待,得出一些是是而非的结论。其实,上层贵族和底层民众并非同一个民族,连语言都不通,更遑论文化了。贵族是由那些征服民族构成的,而底层的民众则是被征服土著民族。因此贵族往往是同一个民族,共享同一种文化,互相通婚。武王伐纣后,分封了大批姬姓贵族以及少量帮助周人伐商的族群首领,这些分封的周人形成了春秋战国时期的贵族,而本土民众的状况则鲜有记载,所以无从知晓。

打一个比方,贵族就如一群狼瓜分了整个华夏,而生活在各地区的部落民则如同羊群一般,只是充当这些狼的战利品,不会对狼群的动向产生任何主动性的影响。所以在战国之前,史书上鲜见羊群的身影,历史演绎的完全是狼群的故事。既是如此,国家间的冲突便是狼群的内部矛盾,目的是互相争夺所占有的羊群,战争理所当然就是贵族们的事务,军队也就只是贵族之兵了。战车的采用正是这种贵族品味的体现。君王发动战争,武器装备都是贵族自己筹备的。昂贵的战车正好体现了筹备者的实力,绝非普罗大众可望企及的。由此,战车的多寡甚至也成为衡量该国实力的标准之一。

但是随着铁器的普及,大量土地得到开垦,人口得到了迅速膨胀。这些增加的土地和人口直接造成了王权的急剧扩张。国君已不再甘当头狼,他要完全凌驾于狼群之上了。一直牵制王权的传统分封贵族成为了君王统合国家的绊脚石。于是君王便开始发动羊群来推翻狼群的统治了。这就是战国时期各国变法的真相。

随着羊群加入军队,步兵成为各国军队的主力,军队规模出现了爆炸式的增长。公元前7世纪左右,一支军队也就1万人左右,到了公元前6世纪中,这个数量就增加到5万, 而到了战国时期,一个军队可以达到10万,最多的甚至达到了60万。当军队主要由底层民众组成,代表贵族的战车被边缘化就成为必然。

如何让君王直接动员底层民众,这是需要一个大前提的,那就是君王可以派遣官僚直接管理地方事务。要想派遣大量的官僚,按统一的法令处理事务并定时向总部汇报,必须要有文字的普及才有可能。这样的治理模式我们可以叫做文书行政,在秦国叫做郡县制。众所周知,文字最早的记录是殷商的甲骨文,周朝取代商朝后,殷商的文字也被周王室所继承和垄断。我们现在很难找到西周时期对于各诸侯国的历史记录,正是因为当时诸侯国没有记载文字的能力。但到了西周东迁,礼崩乐坏,被周王公室所垄断的文字开始向诸侯国扩散,到了春秋末期已扩散到足可以支撑文书行政体系的运转。

那么在文书行政体系的运作下,如何武装羊群让他们成为战士?秦国的商鞅变法给了一个答案。关于商鞅变法,之前有过详细介绍,在此做个简单提要。商鞅是打碎了整个社会的结构,取消了世袭的贵族特权,让社会地位与军功挂钩,一切社会活动都是以军功为本。他将土地私有化,将民众以户为单位组织起来,直接通过官僚体系管理,包括抽税、劳役、募兵等。颁布详细的法令,严格执行,以统一全国的步调。作为普通平民,只要在沙场上建立军功,完全有可能封侯封地,成为新晋贵族,而传统贵族,如果要保住自己的身份,也需要在战场上建功立业。军功成为了推动秦国战车的血液,而秦国也迅速成为了全民皆兵的新型军事国家。

其实,其他国家或多或少也都在经历类似的变革,只不过秦国最彻底又最成功。

这就是战国时期的变法浪潮,也正是胡服骑射的时代背景。

因此我们完全有理由相信,胡服骑射并不是单单换服装,学骑射,它定然是覆盖整个赵国的军政以及社会结构的变革。也正是因为如此,梁启超才会认为赵武灵王是自商、周以来四千余年中的第一伟人。

跟其他诸侯一样,赵国也需要发动本土的民众,将赵国改造成新型的军事国家。但是从很多史书记载表明,赵国并不是一个单纯的农耕国家,它的底层民众似乎是游牧民和农民的混杂构成。这里说的游牧民就是翟,或者通常说的胡人。这就表明赵国不能将秦国商鞅变法的农耕策略简单套用到自己的国家,它需要走一条不一样的道路。

从春秋开始,胡人一直是晋国的心头大病,为此也进行了数之不尽的战争。但晋人和胡人也绝非一直保持着不共戴天的敌对关系,双方存在着较高程度的融合,甚至连赵王室也混有胡人的血统。例如跟着重耳流亡的赵国先祖赵衰的妻子就是胡人,生了赵顿,也就是赵氏孤儿的爷爷。

《史记》记载:

重耳以骊姬之乱亡奔翟,赵衰从。翟伐廧咎如,得二女,翟以其少女妻重耳,长女妻赵衰而生盾。

三家分晋建立赵国的赵襄子,其母亲也是胡人。

《史记》记载:

简子召子毋恤。毋恤至,则子卿起曰:“此真将军矣!”简子曰:“此其母贱,翟婢也,奚道贵哉?”子卿曰:“天所授,虽贱必贵。”

钱穆先生曾经分析,胡人和华夏的区分并非源于血统,而是生活方式。农耕的生活方式就是华夏,游牧的生活方式就是胡人。最初也绝非是地处中原的华夏在被四周的东夷西戎南蛮北狄所包围。春秋时代,各个农耕民族的城邦国家星星点点分散在各处,形状如奶酪一般。各个城邦没有直接的连接通道,中间的空白地正是游牧民族的活动区。但随着农耕的逐步扩张,游牧民族不得不往四周发展。可见赵武灵王之时,处于北方的赵国,农耕与游牧的混居状态还是比较普遍的。

赵武灵王要调动民之力量,必然需要统合游牧农耕,形成一个完整而一体的国家。这应是胡服骑射深层的也是本质的逻辑。

如上所述,统合国家的变革必然是要打压传统的分封贵族势力的。在这种情况下,贵族势力的反抗也是最为激烈的,商鞅、吴起的结局就是明证。

在赵武灵王发起和推动“胡服骑射”的过程中,有两个人物是较为突出的。一个是肥义,另一个是公子成。前者是“胡服骑射”的坚定支持及推动者,而后者是最顽固的反对派。可以想见他们各自代表了赵国政坛的两股对抗的力量,是变革与保守势力的象征性人物。

肥义,有人说具有胡人血统。史料中完全找不到对他先祖的记载,以此来推断,他要么是平民出身,要么真的就是一个胡人。肥义代表的正是王权赖以直接管理底层民众的官僚体系。

公子成,在赵国拥有极强影响力的公室贵族,他显然是代表传统分封体系的。

《资治通鉴》对“胡服骑射”的发起有如下记载:

(赵武灵王)与肥义谋胡服骑射以教百姓,曰:“愚者所笑,贤者察焉。虽驱世以笑我,胡地、中山,吾必有之!”遂胡服。国人皆不欲,公子成称疾不朝。

赵武灵王与肥义推动的胡服骑射时,似乎遭遇了举国反对。但要记住,古时的“国人”指的并不是现代意义上的国民,它是与“野人”或“鄙人”,即“庶人”相区别的概念。周族武装拓殖成立的城,通常有两层城墙,内者曰城,外者曰郭。《孟子·公孙丑下》言,“三里之城,七里之郭”,环周七里的小面积就是古代的“国”。居住在城郭之内的被称为“国人”,以别于郊外的“野人”或“鄙人”,即“庶人”。

赵武灵是要融合国人与野人,调动野人的力量,国人岂有不反对之理?中华的文化耻于谈利,所以历史上争夺利益的争斗往往会披上冠冕堂皇的外衣。在阅读历史时,这一点会带来很多的迷惑。究竟这些争论当中到底掺杂了多少个人和集团的利益成分?我们不能极端地说,所有的行为背后都是利益的动机,但完全抛开个人得失的理念之争也是极少的。毕竟历史大部分是政治人物的故事,而不是哲学家的。

公子成摆出来的理由是:

今王舍此(中华文明)而袭远方之服,变古之教,易古人道,逆人之心,而怫学者,离中国。

在古代, 服饰具有重要的文化、身份含义,并非是单纯的蔽体御寒之物。比如孔子就说,“微管仲,吾其被发左衽矣。”即没有管仲辅佐齐桓公抗击戎族的侵伐,中华之地早已沦为蛮夷了,而中华和蛮夷的重要区别就是发式、服饰,看头发有没有扎起来,衣服的衣襟方向是右衽还是左衽。右衽就是中华,就是文明,左衽就是游牧,就是野蛮。《汉书》也说:“夷狄之人贪而好利,被发左衽,人而兽心。”

对于现代人来说,右衽左衽可能好些人都不太分得清,简单来说衣襟右掩,绳子系到右边称为右衽,否则就是左衽。注意,华夏传统中给死人穿的寿衣也是左衽。

我们看到公子成的反对论点是基于“国人”心理,具有充足的群众基础。想想后来明清交际,清廷的剪发令在江南引起的血雨腥风,它不单单是换个服饰那么简单。

于是赵武灵王亲自去说服公子成。说是说服,其实就是棒打出头,强压下去了。

赵武灵王说:

夫服者,所以便用也;礼者,所以便事也。圣人观乡而顺宜,因事而制礼,所以利其民而厚其国也 ... 乡异而用变,事异而礼易。是以圣人果可以利其国,不一其用;果可以便其事,不同其礼。

规矩是用来顺应环境,以利其国,以利其民的,环境变了规矩当然要改,哪能固步自封呢。赵武灵王的这一番论述明显带有法家的色彩。还记得韩非子的“守株待兔”、“刻舟求剑”的故事吗?法家是反对周礼的,他们是要制定全新的统治体系,以顺应时代之变的。

赵王亲临威逼,公子成哪敢反抗。于是,

公子成听命,乃赐胡服,明日服而朝。于是始出胡服令,而招骑射焉。

但是,这只是表面暂时的妥协,愤恨却暗藏胸中,逐日汹涌,一旦缺口稍显,势必将喷涌而出。

吕思勉先生评价说:

武灵王虽有开拓之勋,实违举国之心,公子成者赵宗室尊属,胡服时不肯听命,王自往请,然后勉从者也。

胡服骑射后赵国看似突然变得强大起来,足可以与秦国抗衡。胡服骑射确实让赵国实力大增,这毋庸置疑,但说让赵国达到了与秦国抗衡的实力,那略显夸张。真正让赵国崛起的,是赵武灵王的另一个功绩,那就是吞并中山国。

之前讲到魏国,提及过魏文侯派乐羊灭了中山国,并将中山国封给了公子击。

《史记-魏世家》记载:文侯十七年(前408年),伐中山,使子击守之。《六国表》亦云:魏是年击中山。

公子击是魏文侯的继承人,这一举明显是违反分封传统的。为此大臣任座就跳出来指责过魏文侯,说中山国应该封给魏文侯的弟弟魏成。显然魏文侯这是在变相进行郡县改革,将新拓展的土地纳入王权直接控制之下。那么,这个早已被魏国灭掉的中山国,此时怎么就复活了,还给赵国带来了多年的困扰?

中山国是春秋时由鲜虞人建立的国家,属白狄一支。《索隐》说:“中山,古鲜虞国,姬姓也。”魏国灭中山后,有中山武公、桓公复国的记载,但多语焉不详,难辨真伪。吕思勉先生认为,所谓中山武公、桓公应是魏国之后,定非鲜虞。中山国的声势向来与魏国遥相呼应,所以《魏策》说:“中山恃魏以轻赵,齐、魏伐楚而赵亡中山”。

灭中山是赵国几代人的梦想,具有重要的战略意义。我们先看看地图。

赵国最早的根据地是晋阳,是春秋晚期才开始作为赵氏的都城。当年智伯带韩魏两族围攻赵氏,水淹晋阳,在三家分晋那一篇有详细介绍。到了赵献侯元年(前423年),赵国迁都到中牟,至赵敬侯元年(前386年)最终定都邯郸。晋阳在今太原市南古城营村,而邯郸今仍袭旧名,在今河北省南部。

可以看到赵氏的迁都是从农耕游牧杂居的陕西向纯粹农耕区的中原腹地迁移的过程。可以看到最终定都的邯郸地区与原晋阳地区为太行山脉所隔绝,而由赵毋恤征服的代郡地区与邯郸地区则被中山国所切断。也就是说,赵国的领土是相当零散,分割严重的。在人口方面,以农耕为主的邯郸地区到以游牧为主的代地形成胡汉杂居的局面,也造成了人力资源的分散。也正因为如此,赵武灵王才会极力推动胡服骑射,发誓要吞并中山,因为只有这样才能整合赵国各种人力,也能打通赵国各分割的区域,整合赵国全体的资源,形成一股合力。

公元前296年,赵武灵王终于达成所愿,灭掉中山国。《资治通鉴》载:

赵主父(赵武灵王)与齐、燕共灭中山,迁其王于肤施。归,行赏,大赦,置酒,酺五日。

拿下中山,赵武灵王大赦天下,大摆酒席,喝了五天的酒。之后他将其长子章封于代地,号曰安阳君,令田不礼为相辅佐。在一片的安乐祥和、歌功颂德中,赵武灵王的人生轨迹也达到了巅峰。在自我感觉的极度膨胀中,赵武灵王紧绷一生的神经也迅速松弛了下来。但他万万没有想到赵国最大的危机也正在此时慢慢靠近,待到它爆发时,赵武灵王完全猝不及防,一切就是在一瞬间如泡沫一般破灭了,史称“沙丘之乱”。

赵武灵王的传位在灭中山国时,史书对于赵武灵王的称呼是主父,这是他给自己起的名字。也许是主君的父亲的意思吧。他将王位早早传给了小儿子赵何,也就是他和吴娃生的儿子。

《资治通鉴》载:

五月戊申,大朝东宫,传国于何。王庙见礼毕,出临朝,大夫悉为臣。肥义为相国,并傅王。武灵王自号“主父”。

此时的赵何年仅11岁,在自己正当壮年的时候让位,其意图似乎是为了辅佐小儿子坐稳江山。虽说让位,实权并未让出,他是要“欲使子治国,身胡服,将士大夫西北略胡地。”他指定肥义作为相国来辅佐少主执政。前面提到,肥义是帮助赵武灵王推行“胡服骑射”的主力干将,也就是新兴官僚体系的代表人物。无疑这是一盘大棋。有些人解读赵武灵王的传位是昏庸的举动,是因贪享女色而昏了头脑,但这不符合逻辑,就像你不能想象一家上市公司的董事长会将公司丢给小孩子打理一样。

打下中山后,赵武灵王将代地封给公子章,这是传统的分封的做法。他为什么没有直接派遣官僚进行管理,而是恢复了传统的做法,进行分封呢?这不是与“胡服骑射”的变革精神相违背的吗?也许是因为以游牧族群为主的代地很难采用文书行政的官僚制度来管理吧!

当年魏文侯将中山国封给未来的魏武侯,意在直接统治,但最终仍是未能纳入魏国版图,其原因可能是一致的。在接下来两千年中华文明与周边游牧民族的冲突中,中原的官僚制度从未能成功延伸到草原地区。草原有草原的逻辑。中原和草原的真正统合只有到了大辽时期才从制度上得以实现,也就是形成了南北两院的二元帝国模式。简单来说中原套用传统的官僚管理模式,而对于草原则套用草原游牧民族的传统模式,不会试图以一种模式统御一切。这样的制度创新后来被元明清继承下来,形成了目前大中华包罗万象的版图格局。

赵武灵王试图统合整个赵国的力量,试图融合两种文化,但在执行中他却遇到了巨大的苦难。所以他将邯郸为中心的农耕中心区域留给赵何,将代国为中心的胡人区域留给赵章。在以胡人为主的北方之地,领袖的能力是至关重要的,绝不像中原农耕区域,一切按制度有条不紊进行,坐在王位的人更多具有象征性意义,即使是小孩子也不会对国家的运作产生影响。所以赵武灵王将代地交给跟着自己征战胡地多年的长子赵章是非常合理的安排。我们可以看到这显然也是一种二元的治理模式。从这个角度来说,赵武灵王称得上是中原和草原融合的最早制度探索者。

遗憾的是,史书将赵武灵王的上述举措描述成了昏庸的举动。

《史记》中载:

主父使惠文王朝群臣 而自从旁窥之,见其长子傫然也,反北面为臣。诎于其弟,心怜之,于是乃欲分赵而王公子章于代,计未决而辍。

长子面对小儿子的委曲求全,在赵武灵王的心里激起了阵阵怜悯,于是他试图将赵国一分为二,让公子章也成为代国的新王,与赵王平起平坐?很难想象一代英主在45岁正当壮年,刚刚完成惊天伟业之后,竟然瞬间变得昏庸,要将毕生为之奋斗的胜利果实毁于一旦。只能说,史书记载不可全信。

赵武灵王自认为做了一个天衣无缝的设计,一切将会按照自己的想法稳步推进,但他低估了传统的力量,低估了压抑已久的国人的愤懑。当赵武灵王感觉一切尽在掌握之中,背后的暗潮却开始汹涌起来。

突然一瞬间,局面彻底失控了。

沙丘之乱当“公子成听命,乃赐胡服,明日服而朝”的时候,他低着头压抑着胸中的羞辱与愤恨,缓缓踱步。他意识到了周围惊恐而疑惑的眼神,但他置之未理。赵武灵王站在前方,满面笑容,但在他的眼里那是无比得狰狞。罢了罢了,他尽量掩饰住自己的无奈。作为公室领袖,公子成被动的表态清除了“胡服骑射”最后的障碍。但是就如同公子成当天穿着的那一身胡服,被动的屈服从来都只是表面的伪装。分封贵族集团此时虽匍匐一隅,但只要局势有变,他们将会迅速撕掉伪装,启动最为疯狂的反扑。

这就是我看到的沙丘之乱的本质。

但史书不是这么讲的。

史书上说,公子章不满于赵武灵王传位于赵何,发动叛乱试图杀掉弟弟,篡夺王位。于是公子成和李兑调集四邑兵马距难,杀死公子章,囚赵武灵王直至饿死。

《资治通鉴》载道:

主父及王游沙丘,异宫,公子章、田不礼以其徒作乱,诈以主父令召王。肥义先入,杀之。高信即与王战。公子成与李兑自国至,乃起四邑之兵入距难,杀公子章及田不礼,灭其党。公子成为相,号安平君;李兑为司寇。是时惠文王少,成、兑专政。

这场叛乱最大的受益者显然是公子成。当年极力推行“胡服骑射”的肥义在这场叛乱中丧命,跟着赵武灵王穿“胡服”,征伐大片胡地的赵章也被杀了。仿佛一场叛乱之后“胡服派”就被彻底清除了,这听起来是多么的蹊跷。

如果公子章果真发动叛乱,试图夺取赵何的王位,那他应该是做好了充分准备的。公子章作为代国的领主,应是能够调动赵国最为强大的胡人骑兵军团的,但为何在突然袭击的情况下拿不下一个赵何?他为何又如此轻易被公子成的兵马击溃,仿佛做好充分准备的不是公子章,而是公子成?

更有趣的是在兵败后公子章竟然逃到赵武灵王宫中寻求庇护。要知道赵国的实权在赵武灵王手里,就算公子章杀死赵何,他想登基王位就必须除掉赵武灵王或者用武力迫其就范。对于这样的逆子,赵武灵王竟然接纳了。

唯一合理的解释是,这场平乱大戏的总导演就是公子成,目的是推翻赵武灵王,清除“胡服派”,控制幼主来执掌赵国大权。显然,最终的结果,他成功了。

书中记载了公子成一派劝降肥义的一幕,只不过它是以完全不同的故事呈现的。

李兑谓肥义曰:“公子章强壮而志骄,党众而欲大,田不礼忍杀而骄,二人 相得,必有阴谋 ...... 子奚不称疾毋出而传政于公子成,毋为祸梯,不亦可乎!”肥义曰:“昔者主父以王属义也,曰:‘毋变而度,毋易而虑,坚守一心,以殁而世。’...... 谚曰:‘死者复生,生者不愧。’吾欲全吾言,安得全吾身乎!”

一句“坚守一心,以殁而世”刻画了肥义忠心耿耿的贤臣形象。但李兑显然是在劝肥义归降,将手中的权力交给政敌公子成。肥义拒绝,最终遇害。史书上说,公子章假传赵武灵王的旨意,要见赵何,肥义替代赵何前往,遇害身亡。之后公子章就发动了叛乱。但最想除掉肥义的应该是公子成才对。没有肥义的辅佐,赵何便可以任由他来摆布了。控制赵何后,他就指责公子章发动叛乱,以平叛的名义发兵围困宫城。一开始他就是奔着赵武灵王去的,这是一场政变。至于公子章在其中扮演的真实角色是什么?他是否确实试图除掉赵何?有没有真的动用了大批兵马?这就无法考证了。反正从结局和利害得失来看,这些都不重要。重要的是最终公子成为代表的分封势力重新掌控了赵国。

这让我想起了楚国的吴起、秦国的商鞅,战国时期保守与变革之间的殊死博弈。

沙丘,当年商纣王建造酒池肉林,肆意玩乐的地方。

沙丘,多少年后,中国第一个皇帝秦始皇也将在此地殒命,随即上演的一场惊天阴谋,两千年来为人们所咀嚼和重构。这场阴谋叫做“沙丘之谋”。

此时赵武灵王坐在沙丘行宫的台阶上,周围死一般沉寂,连鸟雀声都早已消寂。

沙丘宫已成了陵墓,成了赵武灵王活着的陵墓。

三月前宫中的人已悉数逃去,独留自己欲出不能,真的是叫天天不应叫地地不灵。爱戴我的赵氏子民为何突然之间就反目为仇,必定要置我于死地?当年我帐下那驰骋草原的“胡服”骑兵们现在都去了哪里?受我护送回国登基的燕昭王、秦昭王,你们不应该来救我吗?

前几天赵武灵王用所剩的力气爬上宫中的大树,掏了鸟窝,抓到了几只嗷嗷待哺的雏鸟。他想都没想,直接塞进了自己的嘴里。那甘美的肉汁超过了平生吃过的所有宫中美食,他甚至都没有来得及吃出它们带有的血腥味。这些雏鸟在他的胃里也许仅仅停留了几个小时,现在都化为了远古的记忆。

现在他已变成了纯粹的人,身体里不再有任何不属于自己的东西了,干干净净。

西边的太阳即将落下,最后的余晖投向四周,将几朵云彩浸染成淡淡的粉色。恍惚间有首歌传来,如此的熟悉,又如此的美妙。他用尽最后的一丝力气睁开了眼睛。在那几朵彩云之间,他似乎看到了一张美艳的面孔,向他投以妩媚的微笑:是吴娃。

他在做梦吗?

他的嘴唇禁不住颤抖起来。

他倾尽全力,大声喊出了声音,娃嬴~

但沙丘宫像是死一般寂静。

比死还要寂静。

公元前295年,赵国最伟大的君主武灵王饿死在沙丘宫,享年45岁。

史书记载:

公子章之败也,往走主父,主父开之。成、兑因围主父宫。公子章死,成、兑谋曰:“以章故,围主父;即解兵,吾属夷矣!” 乃遂围之,令:“宫中人后出者夷!”宫中人悉出。主父欲出不得,又不得食,探雀鷇而食之。三月馀,饿死沙丘宫。

后人有诗感慨道:

“武灵遗恨满沙丘,赵氏英名于此休。月来月去春寂寞,故宫雀鼠尚含羞。”

35年后,由赵武灵王一手打造的强大的赵国在与秦国的长平一役中被白起坑杀45万,就此一蹶不振。

73年后,秦国俘虏赵最后一个王赵嘉,赵国灭亡。再一年,秦统一六国开启中国历史新的一页。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com