天空真的是蓝的吗?这取决于你说什么语言

天空是什么颜色的?那海洋呢?草呢?这些问题看起来很简单,答案也很简单。天空是蓝色的,海洋也是如此。草是绿色的,香蕉是黄色的。

如果你说英语,这是显而易见的。但是如果你说的是另一种语言呢?你对这类问题的答案可能会以令人惊讶的方式改变——不仅仅是因为你使用的单词听起来不同。

在中亚国家吉尔吉斯斯坦,一首传统歌曲的开头是“山触蓝天”。吉尔吉斯语单词kok(发音像cook)的意思是蓝色。然而,人们用角来表示绿色。在俄语中,天空是goluboy (golo -uh-boy)。这意味着“蓝色”。然而,俄罗斯人不会称海洋为goluboy,那种颜色太刺眼了。Goluboy和siniy通常被翻译为浅蓝色和深蓝色。

除非你有罕见的条件,能看到别人看不到的颜色,否则你说吉尔吉斯语、俄语还是英语都无关紧要。你会看到同样的天空阴影。你对这种颜色的命名和分类可能与说另一种语言的人不同。同样,你也可以用不同的方式对气味、声音、方向、家庭关系和其他经历进行命名和分类。为什么?

如果你仔细查看一盒64支蜡笔,你会发现所有颜色的创意名称。房屋涂料有数百种颜色。但它们大多只属于少数几种颜色。在英语中,这些基本类别包括红色、蓝色等。所有说英语的人都能理解基本的颜色词。他们用它们来做各种各样的阴影。像“猩红”这样的颜色术语不是基本的,因为它是红色类别的一部分。

1969年,两位学者发现,基本颜色词很少的语言会随着时间的推移逐渐增加颜色词。这个发生的顺序大致相同。如果一种语言只有两种基本的颜色类别,那就是深色和浅色。接下来是红色,然后是绿色和黄色,然后是蓝色。其他的术语——棕色、灰色、粉色、紫色和橙色——是后来才出现的。这些学者认为,所有语言最终都会形成一套通用的基本颜色。

一些语言确实遵循了这一趋势。古希腊的颜色种类很少,而现代希腊的颜色种类很多。随着时间的推移,大多数澳大利亚土著语言也增加了新的基本颜色类别。但有些已经失去了颜色类别。

研究人员还发现了其他例外情况。位于太平洋西南部的巴布亚新几内亚岛上的白瑞摩人用一个词来形容蓝色、绿色和深色。但它们有两个单独的单词——nol和wor——表示说英语的人会把它们归类为黄色的色调。没有“蓝色”这个单独词的语言通常把绿色和蓝色归为一类,语言学家称之为“绿色”。吉尔吉斯语单词kok就是一个例子。此外,如果需要,语言可以添加更多的基本颜色类别。2015年,研究人员发现,说英语的英国人使用淡紫色和蓝绿色作为基本色。

也许有更好的方法来理解颜色语言。2017年,马里兰州贝塞斯达国立卫生研究院的神经学家比维尔·康威和剑桥麻省理工学院的认知科学家爱德华·吉布森测量了人们交流颜色的容易程度。他们说,简单的颜色交流意味着,当有人对你说一个颜色名称时,你们都可能会想象一个非常相似的颜色。

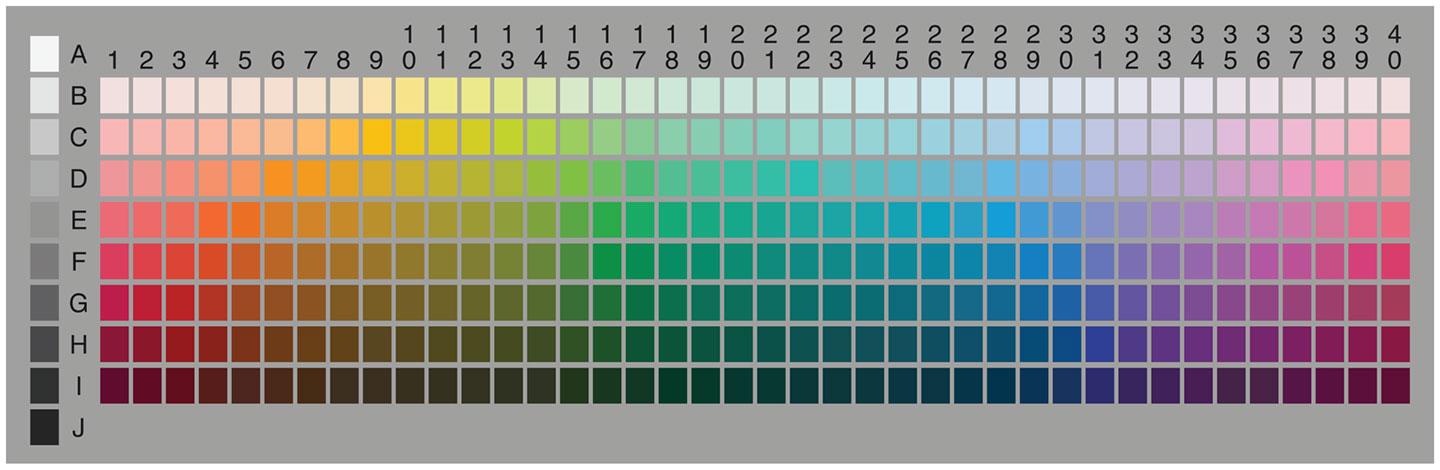

在世界颜色调查中,研究人员研究了110种世界语言的使用者,用这个图表记录了颜色的名称。2017年,Bevil Conway和Edward Gibson使用这些数据来衡量每种颜色在每种语言中交流的容易程度。要理解康威和吉布森的数学原理,请在这张图表上选择任何颜色。只告诉朋友这种颜色的名称,比如“粉色”或“橙色”。你的朋友要猜多少次才能猜出你想要的阴影?在每一种语言中,人们对暖色的猜测都比冷色少。

这是研究人员用来记录颜色名称的ROYGBIV彩虹梯度图。从左到右,颜色从红色到紫色,然后是粉色。从上到下,颜色开始非常白,变得更暗和饱和。

这些科学家发现了一些有趣的事情。Gibson说:“所有语言都有相同的基本结构。”“暖色更容易传达,冷色更难传达。”一种语言有两种颜色类别还是十种颜色类别并不重要。暖色的名称,如粉色、红色、橙色和黄色,往往在颜色光谱中覆盖更少的阴影。人们也倾向于在哪些阴影应该取这些名字上达成更多共识。

为什么?康威认为,答案与人们一开始为什么会命名颜色有关。想想香蕉。“香蕉不是黄色的,”他说。一开始是绿色的。果皮最终变黄,但果实是白色的。当它们变质时,它们会变成棕色和黑色。他说,人们命名颜色是为了将对他们有意义的事物分类。人们往往最关心那些他们可以触摸和互动的东西。这就是为什么暖色会有更多种类的颜色。

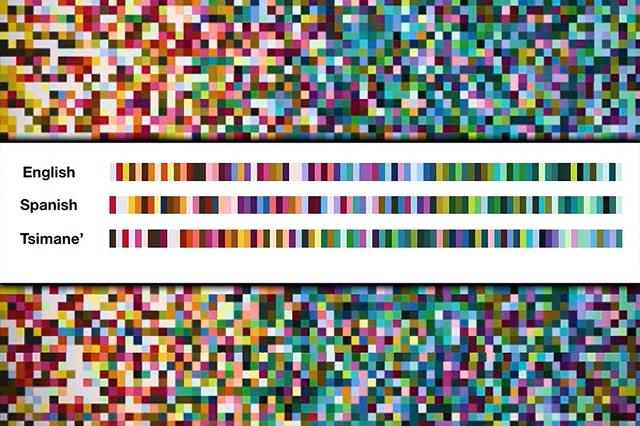

这是一张颜色图表,显示了说英语、西班牙语和Tsimané的人对颜色感知的差异

你注意到图表中的颜色了吗?左边大部分是温暖的,右边大部分是凉爽的。图表中每一条颜色的水平线都是不同的语言。研究人员比维尔·康威和爱德华·吉布森根据用同一种语言交流的容易程度,从左到右对阴影进行了分类。在世界各地,暖色比冷色更容易被谈论。

物体不是有各种不同的颜色吗?事实证明,他们真的不知道。该团队分析了20000张自然和人造物体的照片中物体和背景的彩色像素。这些物品往往是暖色的。背景往往是冷色的。蓝色动物、水果和花朵尤其稀少。“世界上有很多蓝色,”康威说。“但你(通常)碰不到它。天是抓不住的。”

在工业化文化中,我们有可以把东西变成蓝色或紫色的染料。当我们关心的事情可以有任何颜色时,我们就可以发明更多的颜色术语来区分这些事情。不过,这只是一种理论。

通常,如果一种语言的基本颜色词很少,那么大多数说这种语言的人遵循传统的生活方式。这可能包括耕作或狩猎和采集。自然物体往往没有很多不同的颜色,所以命名物体的颜色可能不重要。比如,居住在玻利维亚亚马逊雨林的提斯曼人(Chi-MAH-nay)都知道黑、白、红,他们也有一些表示其他颜色的词,但他们的意思往往不一致。他们只是不谈论其他颜色。例如,他们永远不会问对方,天空是什么颜色的?。

如果没有一个词来形容天空的颜色,这似乎很奇怪,那么这里有一个问题:肥皂是什么味道的?

你可以说“肥皂味”或“清新的味道”。如果你正在闻一种特定的肥皂,你可能会说它“闻起来像香草”或“让我想起我祖母家的肥皂”。人的鼻子可以探测到1万亿种不同的气味。那是比颜色多得多的气味!然而说英语的人很少谈论它们。当我们这样做的时候,我们会用非常迂回的方式来描述它们。我们大多数人也不擅长辨别普通的气味,比如巧克力或花生酱。

很长一段时间以来,西方研究人员认为气味缺乏分类是生物原因。也许鼻子没有眼睛重要。或者可能是大脑的气味识别部分无法与语言部分相连。有学者对马来西亚的狩猎采集者进行了长时间的跟踪研究,发现他们有嗅觉语言。他们至少有12个抽象词汇来描述气味类别。对他们来说,肥皂闻起来是哈林(Ha-RRUM)的味道。一些种类的花和香水也是如此。汽油、烟、蝙蝠粪便都有“变化”的味道(Chung-ES)。烤的食物闻起来是chrngir (Chung-EARR)。许多其他熟食和糖果味的chngus(中美)。甚至有一个词来形容吸引老虎的血腥气味,pl-eng (Pull-EG-ng)。他们对气味的分类就像我们对颜色的分类一样。

研究人员决定测试有和没有强烈气味语言的人如何说出相同的气味。他们采购了37种不同的气味分子。这些气味都不是来自世界上特定的物体。它们都是人造的。然后,在不同的记号笔内的毛毡尖各加了一些。这与制作巧克力味或草莓味彩色马克笔的过程相同。只是这些记号笔不是用来画画的。有些闻起来很恶心。

30名说马来西亚狩猎采集者和30名说荷兰语的人闻了每种气味,然后描述它。和说英语的人一样,荷兰人很少用抽象的词来形容气味。马来西亚狩猎采集者平均花两秒钟说出每种气味的名称,在回答中只使用了22种不同的名称。说荷兰语的人提供了多达707个不同的名字,他们的回答平均耗时13秒。

然而,当闻同一种气味时,两组人的表情非常相似。荷兰人的鼻子并没有什么问题。他们只是没有可以用来向别人描述他们闻到的气味的类别。

英语、荷兰语和大多数其他西方语言中没有气味词汇,这似乎不是问题。但它可能会导致我们忽视一个非常重要的感官。在COVID-19大流行期间,许多人失去了嗅觉。

为什么有些文化形成了专门的气味或颜色词汇,而有些文化却没有呢?

学习说任何一种语言都需要大脑处理另一组非常重要的类别:声音。除非我们使用手语,否则声音是语言从我们的嘴到我们的耳朵的方式。不是所有的语言都使用相同的一组声音。你知道用西班牙语怎么说狗这个词吗?perro。你要发r音。听起来像猫的呼噜声。英语中没有这个音。同样,英语中也有一个音“l”,即lip,而日语中则没有这个音。英语中有44种不同的声音,但世界上所有语言中却有多达800种不同的声音。

我们的大脑对所有这些声音的反应并不相同。一般情况下,我们非常擅长听到我们所说的语言的声音。

有学者进行了一项试验,招募了以英语为母语的人和以法语为母语的人来听语音。当这些人听的时候,研究人员记录了他们的脑电波。其中一个读音“they”在英语中存在,但在法语中不存在。另一个——听起来有点像ru——存在于法语中,而不是英语中。当参与者听到母语中存在的声音时,他们的大脑变得更加活跃。

如果研究人员测试的是新生儿,他们就不会看到这种差异。新生儿不知道要学什么语言。在20世纪70年代,研究人员发现婴儿的大脑对所有语言声音都有同等的关注。婴儿可以听到世界上每种语言的每种声音的细微差别。

在你生命的最初几个月里,你的大脑会发生变化。它会特别注意母语中常见的发音。当你走路和说话的时候,你的大脑不再关注不熟悉的语言声音。从某种意义上说,你对这些声音充耳不闻。因此,说日语的人可能会混淆英语单词lip和rip。同样,说英语的人可能听不清两个印地语字母“ड”(dah)和“ढ”(dha)之间的区别,因为英语只有一个dah音。

盖伊·多伊彻在2011年出版的《透过语言玻璃》一书中讲述了他和妻子如何用英语教他们年幼的女儿颜色的名字。但他们故意不告诉她天空的颜色。当她学会了所有的颜色后,他开始问她天空是什么颜色(但只在他看来是蓝色的时候)。起初,她很困惑。天空似乎没有任何颜色。然而,几个月后,她开始回答“白色”。后来她才选择了“蓝色”。

任何人都可以学会说任何语言。这意味着任何人都可以学习气味、颜色或声音的新类别,就像布伦霍特学习Jahai气味词汇一样。克劳斯在2021年出版的《健全心智》(Of Sound Mind)一书中写道:“如果我必须选择一种超能力,那就是会说任何语言。”她解释说,一个人的语言是这个人的家和归属感。共享一种语言意味着共享一种分类和理解世界的方式。

马吉德补充说,学习或研究新语言“打开了一个可能性的世界”。“我们认为世界是一种方式,”她说,但也许只有这种方式,因为我们倾向于这样谈论它。其他文化谈论事情的方式可能完全不同。有些文化只使用北、南、东、西,而不是用左、右来表示。所以有人可能会说:“你的东鞋开了。”在其他文化中,一个词既指姐姐也指姑姑,另一个词既指妹妹也指侄女。

那么,天空是蓝色的吗?答案取决于“蓝色”在你的文化和语言中对你意味着什么。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com