每日一画自学画画(画画日复一日创作)

吴冠英,清华大学美术学院信息艺术设计系教授,博士生导师。1982年毕业于中央工艺美术学院(清华大学美术学院前身)装潢系书籍设计专业。2008年奥运会吉祥物“福娃”的原创者和主要设计者,2008年北京残疾人奥运会吉祥物“福牛乐乐”的设计者。主要研究方向为动画思维和动画创作。曾荣获北京奥运会、残奥会特别荣誉奖,中国漫画杰出贡献奖,北京市高等学校教学名师奖等奖项。#文化#

上一次采访吴冠英教授,还是十二年前。2008年,作为奥运会吉祥物福娃的原创者和主要设计者之一以及残奥会吉祥物福牛乐乐的设计者,他为公众所熟知。一个生肖轮回过去,再度走进他的办公室,某一瞬间有种时光穿越的恍惚——墙上一眼能看到熟悉的各种福娃和福牛设计手稿,面前的吴冠英教授依然从容恬淡、亲切和缓,只有头上略微增加的灰白头发,在提示着时光流逝。

教书、画画、做设计,时代变动不居,他在艺术的世界里静水流深。这些年来,不时在媒体上见到吴冠英的报道,连续多年的生肖、拜年特种邮票设计,新中国成立70周年纪念币设计,各种吉祥物、纪念封设计等等,大都身具国家形象宣传和文化标识意义。清华大学美术学院的公众号有留言说:“吴先生的画笔无时无刻不在帮助人们发现世间万物之美。”“作品和做人都是杠杠的,是一辈子学习的榜样。”但直到最近,看到他集结这些年速写作品出版的《油画世界》,才发现光环背后,日复一日坚持创作、观察、思考的力量是如此厚重而惊人。守得安静,方得精进。在人人嚷着社会浮躁却又身不由己的时代,这一点让人敬佩又渴望。

01 速写本:“任是寻常也动人”

吴冠英随身的包里永远带着速写本。他尝试过各种各样的本子,最后固定成现在这种——16*22cm见方,环线装订,硬壳牛皮纸封面。大小刚好可以塞进随身的包里,又便于摊开来扫描和保存作品。

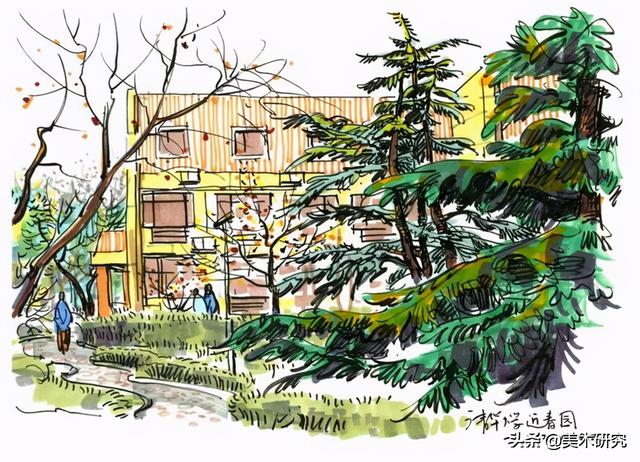

这样的本子,他家里少说也摞了几十本。翻开里面全是他的日常速写。校园里、机场和高铁站的等候大厅、咖啡馆、旅途中......他从不刻意选择地点和景致,随处坐下,简单的一支秀丽笔或勾线笔,十几分钟,就勾勒出一片生动的烟火气,是我们最日常的样子、最熟悉的场景。

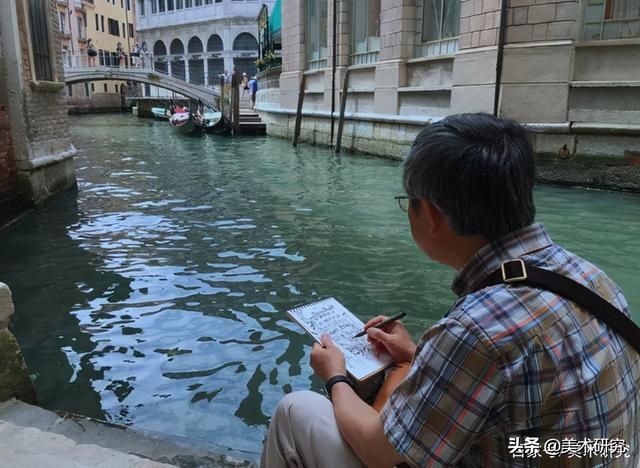

在威尼斯旅游的间隙画速写

在吴冠英看来,任何一个生活的细节都是动人的。因为我们每个人就生活在同样的环境里、经历过相似的生活和情感。他的笔下,有高铁站里归家心切的游子,大箱小包盛满对家人的情义;在饭店排队等位的母女,妈妈低头喂女儿吃雪糕的瞬间,眼里满是温柔的爱意;有机舱里伴着飞机轰鸣声入眠的疲惫旅人;有清晨公园里晨练遛弯的老人......吴冠英说,之所以多年坚持写生和速写,就是为了持续锻炼自己敏锐的观察力,以保证能捕捉到生活里那些让人心动的瞬间。

也许很多人会觉得,论捕捉瞬间,没有什么胜得过照相机这项伟大发明。美颜、滤镜、PS技术,让照片在呈现“美”这一点上显得无比强大。但吴冠英不这么认为。看到越来越多的人热衷于“到此一游”的打卡照,摆个 pose“咔嚓”一下就匆匆离开,他觉得特别遗憾。“生活中真正美的东西,一定不是摆出来的。”他说,“其实观察和体会才是最重要的。但大家却常常忽略了身边真正的美、忘掉了生活最本质的东西。”

拍照的习惯也影响了美术圈的创作。“有些画家会直接照着照片画。但是被定格的这个瞬间,其实是在一个前后连续的过程中的。在这个过程中你看到的那些鲜活的东西、感受到的当时的氛围,只通过照片是绝对感受不到的。这也是为什么我们要坚持带学生外出上速写课、写生课的原因。”

他曾有一次听著名连环画家贺友直的讲座,贺先生举的例子让他特别有共鸣:假如画农村里一个人烧柴火,必须先看他烧火的整个过程。到院子里抱柴火,抱的是高粱秸秆还是树枝?用的是什么样的灶?他如何点火、如何揭锅盖?这一系列动作入眼入心,画时才能找到最经典、最有表现力的那个瞬间和动态,甄选出最具有美感又最自然的表达。

一个年轻妈妈抱着一个小女孩在等座。她喂孩子吃冰棍的耐心及专注的神情吸引了我。孩子依靠在妈妈的怀中,妈妈注视着孩子,那充满爱意的眼神,在嘈杂的环境中显得如此安宁、美好。

多年前去香港大澳渔村闲游,看到一艘渔船旁边拴着三叶小舟,像三个孩子围在母亲身边,颇有情趣。画速写并非只将客观的物象如实地描摹下来,有感情的注入与想象的介入,画才会感人。

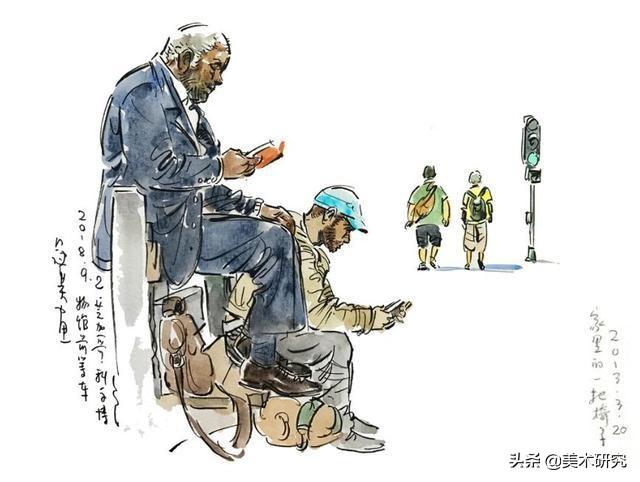

在芝加哥外出时看到两个在车站旁边等车的人。远处还有两个身着休闲装的旅行者,正在等待过路口。动静中的四个人在此时此刻偶然“同框”,身同在此处,却各自心在别处。

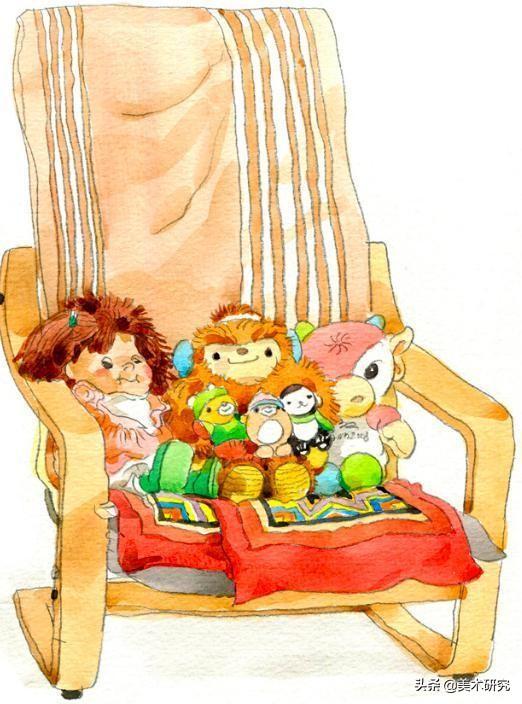

家里有一把躺椅,不常坐时,成了堆放玩具的地方。挤在一起的玩具,颇像几个要好的“小伙伴”,仿佛有了灵气一般。每个家庭的一角,几件小饰物,一个小藤筐,几枝干花......都可折射出主人的品味和爱好。

这其实也是他的速写集想跟读者传达的另一个主题——欣赏画作之外,更重要的是学会如何去观察生活、感受生活。

他的观察呈现在画中,映出的是我们这个手机时代的日常。街边、机场、路上......画里人们最常见的动作就是埋头看手机。还记得采访时,记者随口问了一个问题:“您外出速写时,会不会有很多人来好奇地围观?”而他的回答,让人意外又感慨。“不,其实并没有”,他说,“现在大家都是匆匆忙忙的,没有人好奇别人在干什么,能静下心读书的人也少了。哪怕面对面坐着的人——无论是陌生人还是认识的人,也都很少交流。大家都靠手机打发时间,也可能是为了掩饰自己的孤独或尴尬。”

他在书里的一幅速写旁如此写道:“不知从哪天开始,人们逐渐习惯了从手机中看虚拟的世界,而忽视了身边真实的世界,因此错过了多少稍纵即逝的美妙风景和万千种花草之香,也少了诗意的生活。”

他通过速写反映身边的世界,更试图唤醒人们对生活之美的共鸣和感受力。读者在关于他速写集的公号文里留言说:“吴老师想必对生活的珍视超乎了寻常,令人敬佩。”的确,他喜欢画温暖美好的情景、身边熟悉的人与物,“用带有情感和温度的笔触去传达自己的感受”。而这,其实也正是这个时代迫切需要的对“美”的引导与表达。

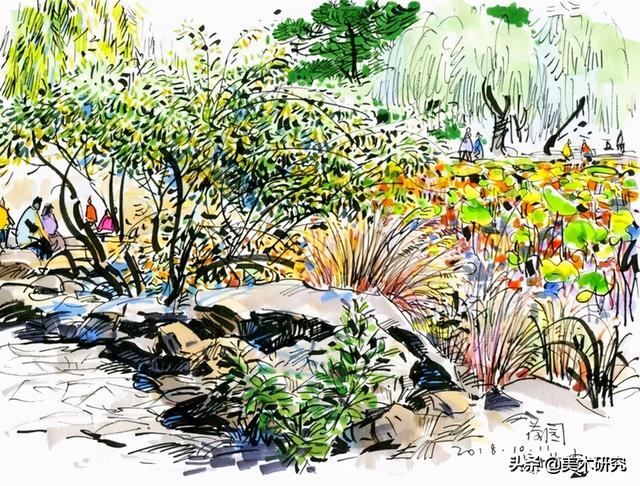

常在清华荷园的池塘边散步,看尽这里春、夏、秋、冬四季各种植物的枯荣变化。今又逢深秋季节,池边春时的茵茵芳草,此时已化为金黄色的茅草,夏日满池的碧天莲叶,也渐变为残荷,在艳艳的秋阳下显出特别迷人的色彩。

02“不要做迎合审美的事”

这些年,从奥运福娃到纪念金币,再到生肖、拜年特种邮票设计,吴冠英的很多设计作品都带着浓郁的中国传统艺术风格。但如果看他早期的连环画和插画作品就会发现,他的创作风格其实极为多样。

1982年从中央工艺美院书籍设计专业毕业后,吴冠英留校从事设计和插图的教学工作。与此同时,凭着爱好和实力,他在连环画界也开始崭露头角。《带阁楼的房子》《红与黑》《灰姑娘》《荷花仙子》《邦斯舅舅》......十年里,他创作了大量优秀的连环画和插画作品,从题材到绘画风格,尽情地进行着自由探索,也温暖了一代人的童年记忆。

他曾在谈到插画设计时说:“插画是对文学内容的浓缩,可以达到‘以一当十’的目的,反映出对文学作品产生的共鸣、对生活的理解和造型艺术审美的追求。”虽然后来转向了设计和动画的创作研究,但这种对内涵精神、日常体验和形式美感的多重追求却一直贯穿他的创作生涯。

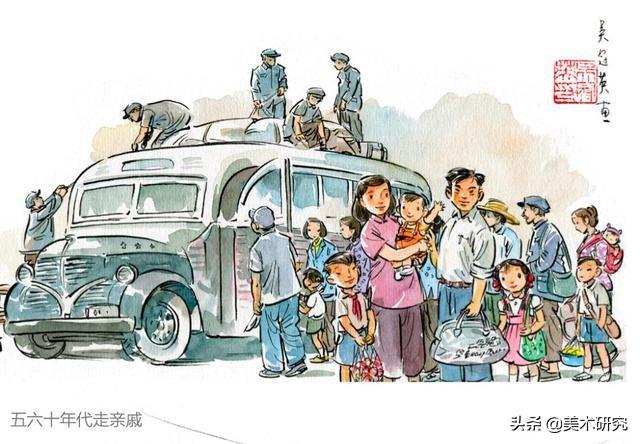

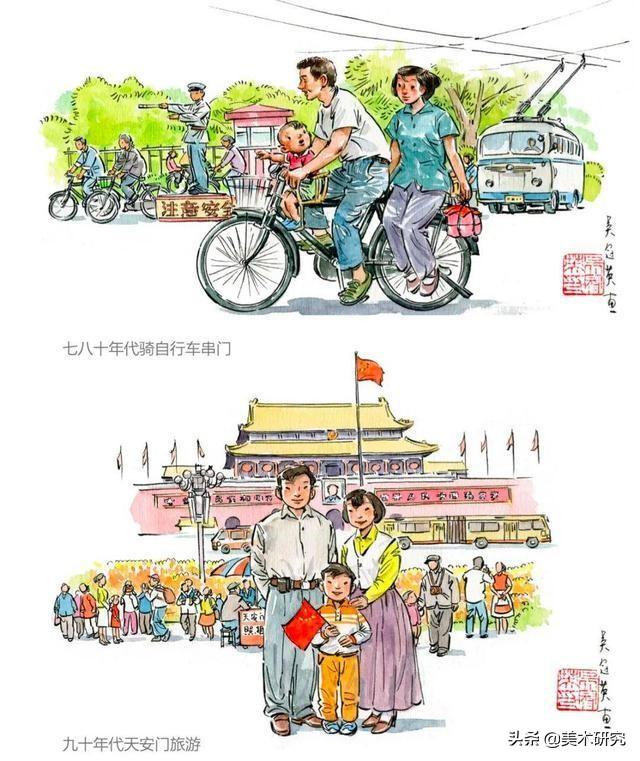

组画作品《身边的变画——游》(部分)

2020年11月,吴冠英创作并于2019年10月发表在光明日报的组画作品《身边的变画——游》获得了第三十届中国新闻奖新闻漫画项目一等奖,这是中国优秀新闻作品的最高奖项。看看这组兼具艺术性与新闻性的漫画,或许可以感受到什么叫做好的作品可以“以一当十”。

为迎接新中国成立70周年,光明日报社策划邀请不同创作者以“身边的变画”为主题,用新闻漫画的形式展现我们衣、食、住、行等诸多方面的变迁。其中吴冠英的作品是要以“游”为主线,展现不同年代中国家庭出游的变化。

在按年代呈现的七幅画作里,从上世纪五、六十年代的公共汽车、老式拎包,到七、八十年代的二八自行车、“的确良”衬衫,再到九十年代的BP机、“打卡”首选地——天安门,千禧年后越来越普遍的私家车、自拍杆、境外游......吴冠英用丰富的细节、明亮温暖的色彩,配合悄然变化的交通工具,串起了几十年里的发展变迁。从不同年代的画面中,每个人都能找到自己最熟悉最亲切的记忆。

不着废墨,笔笔传意。吴冠英说,创作这件事,容不得任何糊弄。而要做到所谓的创意或者创新,一定得是“有根基的创新”,不能靠灵光乍现、凭空想象。

在学校教书,遇到学生来求助“没灵感”“找不到感觉”是常有的事。有时他被请去当各种动漫比赛的评委,也会遗憾不少作品看似酷炫,但是给人的感觉却是空洞无物。原因何在?吴冠英说,相比外在的形式,创作最根本的还在于内驱力。少了这一点,只会浮光掠影,或如无根之萍。他的忠告一针见血:“千万不要去做迎合审美的事。”

愿意或者不愿意,我们都已身处流量时代。社交媒体、网红、短视频......除了不知不觉被消耗掉的时间,我们的审美、喜好、思考,也总在不由自主地被影响、被裹挟。身为师者,他在课堂内外不断引导学生去思考和接近艺术创作的本质;身为艺术家,——借用艾布拉姆斯“镜”与“灯”的比喻,他以作品映照生活,又以作品启迪思索,在公众和“美”之间努力架起一座桥梁。

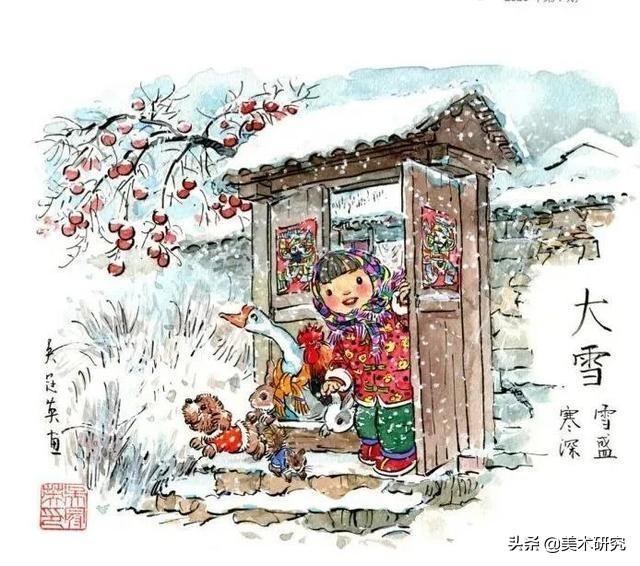

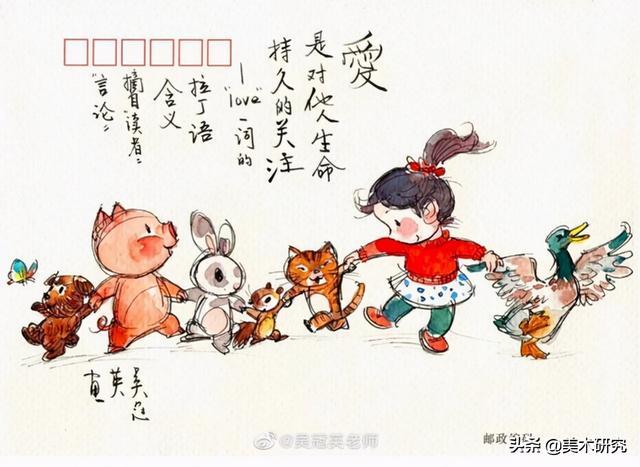

在微博上,吴冠英经常分享一些自己的速写和水彩创作。他画的二十四节气插画已经到了第四套,仍然一到节气之前就被网友提醒更新,人气极高。他自己非常喜欢这个系列的创作。相比成人化、比较诗意的古代风格,他更希望用充满童趣、贴近生活的方式来表现二十四节气。他说,希望大家通过这组画能感受到,我们的中国文化生动而又鲜活,它其实就在身边。

03传统文化:不能“拿来主义”

2019年,为迎接新中国成立70周年,中国金币总公司计划发行一套金银纪念币,以表现民族团结、普天欢庆为主题。但“民族大团结”的主题想要在设计上出新,并不是件容易的事。金币总公司前前后后否了很多设计稿,最后想到了曾多次担任纪念币设计评审的吴冠英。

新中国成立70周年金银纪念币设计

此时,时间已经非常紧迫。吴冠英出了两套设计稿:第一套相对传统,仍以人物作为表现民族团结的主要造型;另一套则跳出人物叙事框架,采用了中国传统的团花图案设计。在寓意团结一心的心形缠枝纹中,象征繁荣的牡丹、象征和谐的百合,还有象征团结的石榴共同组成疏密有致又极富美感的团花图案,外围则饰以飘带和醒目的中国结。金币边上一圈还饰有56朵石榴花,寓意56个民族。整体图形设计的语言,无一不在传达“民族团结同心,普天欢颂国庆”的美好寓意。

这套设计一出,立刻被金币总公司采纳。结合金币的质地、凹凸磨砂工艺,最后呈现出的效果极其出色。金币发行后一片好评,几乎到了一币难求的程度。

吴冠英说,这其实就是中国传统装饰艺术的力量。雅俗共赏,既有内涵寓意上的丰富性,让人感觉到跟传统文化的亲近;又兼具视觉设计上的美感,让不论中外、不论是否懂中国文化的人看到,都能有一种审美上的愉悦感,觉得喜欢。

除了纪念金币设计,他还设计了多套生肖邮票和拜年特种票,都是在传统符号与现代元素的结合上特色鲜明。他说,“其实要说这些设计元素,大家都想得到;中国传统装饰的资料,网上也随处都找得到。但只有真正了解这些传统装饰图案背后深层的文化内涵,才能懂得把它们用在哪里、如何运用。”

时下,国风盛行,涌现出诸多“新国潮”设计,各地的非遗展、非遗设计周活动如火如荼。一方面,这对弘扬传统文化来说无疑是好事;但另一方面,很多设计还是存在一种“生硬”感,让人说不出来但总觉得哪里怪怪的。吴冠英说,根本原因,还是对中国传统文化研究理解得不够透彻,直接“拿来主义”进行套用或堆砌。

如何将传统文化艺术更好地与现代设计结合,一直是艺术创作的一个大课题。吴冠英忆起当年在中央工艺美院受的教育:“比如说要将一朵花变成一个图案,老师要求我们必须先去写生,在写生基础上进一步构思图案上的变化,还要结合使用的方式,比如要变成瓷盘上的花,那么瓷盘的造型、质地如何?如果是做门上的造型装饰,那么与这座建筑整体的风格是怎样的关系?这个思考过程其实是非常重要的学习过程,不是搬来图案直接贴上去那么简单。”

用吴冠英的话说,中国传统装饰艺术也许“不时髦”,但非常有助于解决实际问题。如今,以故宫和敦煌为代表的传统文化IP深受大众尤其是年轻人喜欢,对推动传统文化的创新性发展是件好事。但他同时提醒:“中国文化的博大精深,绝不只在敦煌和故宫。从荆楚到陕北,每一个地方,都能挖掘出非常丰富的传统文化,值得我们认真去研究。”

这两天,吴冠英的微博又更新了。他上传了自己最新的手绘封作品,二十四节气插画里的小主人公和她的动物朋友们手拉着手,无忧无虑,纸间仿佛有宁静的幸福在流淌。旁边题记:“爱,是对他人生命持久的关注。”吴冠英说,自己是“以平常心,观平常事,画平常物”,但正是对生活、对艺术的持久关注和热爱,使得这份“平常”在笔尖传递出动人之美,并凝聚成为春风化雨的力量。

给学生讲解动漫创作

对话:动画艺术与审美

记者

您这些年主要从事动画方面的教学工作。中国原创动画这几年很受关注和好评。比如《哪吒》《大圣归来》《大鱼海棠》等等。对此您如何评价?

吴冠英

国产动画这些年进步确实挺大。大家开始注重真正地从我们自己的文化出发来做我们自己的东西。中国人开始喜欢上自己的国产动画了,这也是很让人欣慰的事情。但与此同时,我觉得原创动画不能仅仅用观众多少、票房高低来作为衡量成功与否的标准。很希望我们动画的题材可以更广泛一些。现在基本都是神话主题、架空世界,如果几个传统文化大IP都开发完了,接下来还能做什么?

世界名画欣赏

动画的魅力或者说表现力绝不止于凭空想象的、架空的东西。它也可以是非常贴近生活的。我们会发现国外的动画作品很多都跟现实生活息息相关,但它的想象力、表现力依然可以很丰富。像宫崎骏的动画作品很多都是非常严肃的主题,但非常受欢迎。我们还是需要有一些对现实主义题材的思考,去挖掘现实中一些特别好的故事。

记者

现在国内动画的整体水准,在国际上算是怎样的水平?

吴冠英

其实单纯从技术层面,中国的动画技术还是比较容易达到国际水准的。但如果细看,就会觉得在细节方面还是有所缺失。比如我们现在做三维动画,可能更多还是在角色上下功夫,但是背景比较空,很多背景细节几乎没有,只是个“大概齐”的样子。

我有一个朋友在美国迪士尼做了11 年的美术设计,他给我讲的设计细节让我印象很深刻。为了在动画中设计一个埃及法老墓的壁画背景,他们会专程去大英博物馆,因为那里的埃及文物馆藏极为丰富。他们会实地体会埃及文物的氛围,会仔细研究博物馆里法老墓壁画上的细节,用什么样的笔触、描绘的是什么事件,等等。这种对待艺术创作的严谨态度,对待 细节的一丝不苟,特别值得我们认真学习。

记者

现在还有一种声音,担心随着新技术的不断发展,会不会使得动画变得过于专注或者依赖于技术?

吴冠英

关键还是看人在其中发挥的作用。无论应用什么新技术,动画的“灵魂”一定是人赋予它的。所以主观性是动画最核心的东西。比如,动画片里想表现一本有生命的书,这样的东西虽然是来自于生活,但经过人的加工,在画面组织和角色捕捉的这一瞬间, 它就已经变成艺术形象了,而不再是自然属性意义上的书。既反映生活本质,又区别于生活,这就是艺术的价值。

我觉得动画实际上是表现人潜意识的东西。为什么这么说?比如我们在堵车的时候,可能会不自觉地想:要是我的车能长双翅膀飞起来就好了。这是人的潜意识,而动画可以借由人的加工和技术手段的辅助,让它成真。从现实角度,这件事可能匪夷所思;但从反映心理潜意识的角度,他反而是最真实的。

记者

您提到“不要让自己去迎合审美”,特别有启发。能不能请您再详细说说,独立的审美意识到底该怎样培养?

吴冠英

我举个最简单的例子。我们经常去超市买瓶装水,讲实话很多包装设计实在是不敢恭维。但这种天天接触的东西,大家看得多了可能也就慢慢无视、习惯甚至接受了,就像是一种强行植入,它会潜移默化地影响你对美的感悟和判断。

所以为什么说美育特别重要,因为审美是要在一个人成长的过程中慢慢引导、慢慢培养的,不是一夜之间就可以提高的。拿国外的博物馆教育来举例子,老师带着十来岁、甚至八九岁的孩子看印象派画展,出的题目是请大家比较看看印象主义和浪漫主义绘画有什么不同。这个年纪,孩子们已经在被有意识地引导着去思考美的不同跟多样性了。

现在国内很多大城市的家长也开始有了这方面的意识,喜欢逛博物馆的人越来越多了,这是件好事。从大学到中小学,也都把美育提到了越来越重要的地位。虽然说因为种种原因,有时候还难免有点“恶补”的意思,但总归是个好的开头。

但另一方面,从全社会来说,美的氛围的营造也非常重要。我们时不时会在媒体上看到报道说哪里哪里又建起了一座奇形怪状的建筑;我们走在街上,时不时就会看到乱七八糟的广告牌、颜色丑陋的建筑围挡,这种日常生活的审美影响其实也挺大的。所以说提高全民审美,依然任重而道远。作者:关悦

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com