乔冠华和胡乔木争笔名(乔冠华和胡乔木争笔名)

乔冠华是我国著名的外交家,曾在70年代担任过外交部长,他的才华深得毛泽东的欣赏,毛泽东曾称他的文章顶得上两个坦克师,并给了取了一个“乔老爷”的雅号。新中国成立后,乔冠华不负毛泽东的厚望,先后亲历了第26届联合国大会、1972年中美关系谈判等外交任务,为后人留下了一个个动人的故事。

1913年,乔冠华出生于江苏盐城,1929年考入清华大学哲学系,此后他先后到日本和德国留学。1937年抗战全面爆发后,正在德国苦读的乔冠华再也坐不住了,他毅然在第二年回到了祖国。

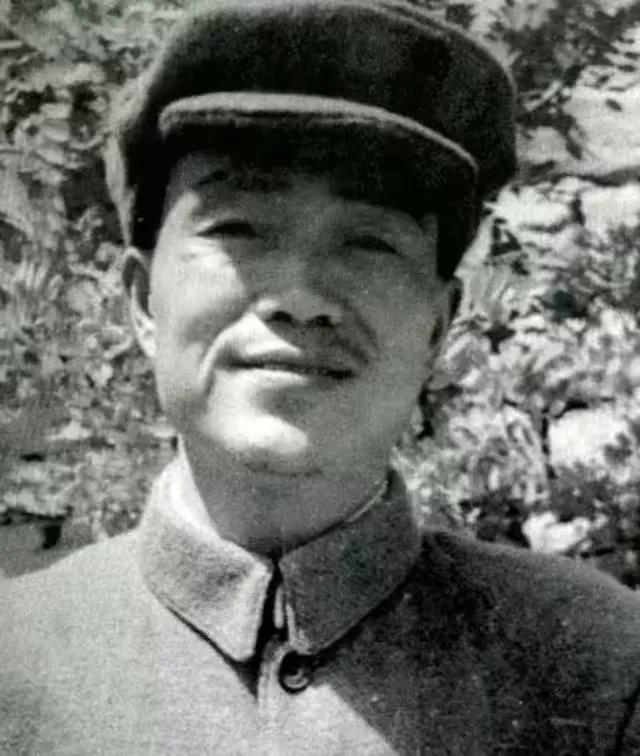

青年时的乔冠华

1938年10月,乔冠华来到了香港,在《时事晚报》当主编,他以“乔木”为笔名,以笔为刀,写下了大量的社论,在香港乃至大陆引起了强烈的反响,远在延安的毛泽东也听说过他的大名。

有一次毛泽东在散步时,对身边的中央领导同志说:“你们读过香港一个叫‘乔木’的人写的文章吗?他的文章可是好啊!有分析,有气魄,文章犹如千军万马。我看他写的一篇文章足足等于两个坦克师呢!”

1939年,乔冠华在香港加入了中国共产党。1942年,乔冠华来到重庆,在周恩来的领导下,主持《新华日报》的《国际专栏》,有了更大的平台以后,他的“乔木”的名头更响了。

抗战胜利后,毛泽东赴重庆谈判,乔冠华第一次见到了毛泽东,但他没想到自己会因为“乔木”这个笔名而惹出一场“人名官司”。

原来毛泽东的随行人员中,有一位乔冠华十分熟悉的人,他就是毛泽东的秘书、在延安被誉为“党内一支笔”的胡鼎新。胡鼎新也是江苏盐城人,是乔冠华的同乡,更巧的是,胡鼎新的笔名也是“乔木”。

胡鼎新

此前因为胡鼎新在延安,乔冠华在重庆,大家习惯将胡鼎新称为“北乔”,乔冠华称为“南乔”。但现在胡鼎新也来重庆了,“南乔”和“北乔”经常同时以笔名“乔木”在《新华日报》上发文,这样同事们经常把他俩的文章弄混,大家都希望“二乔”中的一人换一个笔名,以减少重名带来的麻烦,但两人却谁都不愿意放弃。

乔冠华为了说服胡鼎新,主动说出了自己的理由:“我本来就姓乔嘛!再说,我身高一米八三,不正是一棵挺拔的乔木吗?我这姓乔的起名‘乔木’,难道还不顺理成章?”

胡鼎新也不甘示弱:“我到延安之所以取名‘乔木’,是因为10年前在上海《时事新报》发表文学评论时就署名‘乔木’。明明是我这个‘乔木’注册在先嘛!”

两人各说各的理,谁都不肯相让。还好不久以后,胡鼎新就跟随毛泽东回延安了,这场争论才暂时告一段落。

但新中国成立后,“两乔”都来到北京任职,这场“休战”了4年的“人名官司”再起,最后竟惊动了毛泽东。于是毛泽东把“两乔”叫了过来,决定亲自为他们“断名”。

毛泽东

毛泽东首先问乔冠华:“你以前叫什么名字?”

乔冠华回答:“冠华。”

毛泽东一锤定音:“这个名字很好,以后你就叫乔冠华,仍然姓乔。”

毛泽东又对胡乔木说:“至于‘北乔’你嘛,本来姓胡,可以恢复胡姓,以后就叫‘胡乔木’好了。”

“南乔”留姓,“北乔”留名,这确实是极妙的办法,两乔都接受了毛泽东的“仲裁”。后来毛泽东还专门写了一首打油诗,来表达他对“两乔”的喜爱:“古有大小二乔,今有南北二乔……”

1964年12月26日这天是毛泽东的生日,他宴请了几位基层的先进典型,其中有一位上山下乡的典型人物董加耕,毛泽东在吃饭时问他:“你是哪里人?”

毛泽东和董加耕(右一)

董加耕回答:“我是江苏盐城人。”

毛泽东又问:“你是苏北盐城人,你知道盐城有‘两乔’吗?”

董加耕没明白毛泽东的意思,他想了想说:“我们盐城那里桥很多,不止有两座桥啊!”

毛泽东见董加耕没有听懂,于是补充:“‘两乔’,他们都很会写文章。”

董加耕以前上学时就爱好作文,这样他马上就明白了,他说:“是胡乔木和乔冠华。”毛泽东高兴地点了点头。

不过相比“乔木”,毛泽东更喜欢叫乔冠华“乔老爷”,那是他到重庆第一次见到乔冠华后就为他取下的雅号。新中国成立后,毛泽东曾多次当着他人称乔冠华为“我亲爱的乔老爷”,他不仅说中文,还能熟练地用英语“My dear lord Chiao”对外国人说。

1973年,乔冠华和章含之结婚后,他接受了周恩来的建议,从自己的住处搬进了章家大院。毛泽东得知此事后,不禁调侃乔冠华说:“这一回,乔老爷你可真的上了轿了!”

乔冠华和章含之

1970年5月,毛泽东准备发布一个题为《全世界人民团结起来,打倒美帝国主义及其一切走狗》的“五二0”声明。周恩来先是找了几个人起草,但稿子写了一遍又一遍,毛泽东却始终不满意,最后周恩来把这个任务交给了乔冠华。

乔冠华接到任务后,把自己关在宿舍里,一边喝茅台酒一边构思,只用了一个多小时就想好了。随后乔冠华叫来秘书,他一边喝酒一边口述,让秘书一字不漏地作记录,一篇初稿很快就出来了。然后乔冠华又一边喝酒一边改稿子,几个小时过去后,一瓶茅台酒喝了一多半,稿子也改好了。

毛泽东在看了乔冠华的稿子后,十分满意地说:“稿子写得有气势,有文采,比前几稿增色许多。”

毛泽东知道乔冠华写文章时喜欢喝点酒,于是又笑着问他:“李白斗酒诗百篇,你写出这篇文章,喝了多少茅台酒啊?”

一旁的周恩来也笑着说:“没有一斗,至少也有一瓶吧!”

乔冠华笑着回答说:“只有半瓶。”

乔冠华

1971年10月25日,在美国纽约举行的联合国第26届大会上,大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的绝对多数通过了2758号决议,恢复了中华人民共和国在联合国及其一切机构的合法席位。不久以后,联合国秘书长吴丹给我国外交部发来电报,邀请我国派出代表团出席第26届联合国大会。

这天晚上,周恩来向毛泽东请示说:“我临时想了个主意,让熊向晖带几个人先去联合国,作为先遣人员,就地了解情况,进行准备。”

毛泽东笑着说:“那倒不必喽!联合国秘书长不是来了电报吗?我们就派代表团去。‘乔老爷’懂几种外语,能写文章,口才又不错,就让他当团长吧。”

周恩来完全同意毛泽东的意见,因为此时任外交部副部长的乔冠华,已经成长为新中国不可多得的外交家,让乔冠华第一次代表新中国在联合国这一国际舞台上亮相,意义重大而深远。

乔冠华得知让他率团出席联合国大会后,激动异常。当时乔冠华的妻子、外交部长助理龚澎刚刚去世不久,乔冠华顾不上悲痛,马上全身心地投入到了准备工作中。

1971年11月8日是代表团出发的前一天,毛泽东亲自在中南海接见了乔冠华等一行人,他就乔冠华在大会上发言的内容,提了3点要求:

1.要算账。这么多年不让我们进联合国,中国人民和世界人民都有一股子气。主要是美国,其次是日本,要点他们的名;

2.要讲讲联合国成立以来世界形势的变化。国家要独立,民族要解放,人民要革命,已成为不可抗拒的历史潮流;

3.要讲讲我们对国际问题的基本态度。要宣传五项原则,大小国家一律平等,中国属于第三世界,永远不做超级大国,反对大国欺侮小国,强国欺侮弱国,不许任何国家操纵联合国。

第二天代表团出发时,毛泽东又要求在北京的政治局委员、候补委员、党政军各部门负责人都要去机场欢送。毛泽东之所以把规格定得这么高,说明他对中国代表团这次参加联大会议非常重视,对乔冠华也寄予了厚望。

乔冠华也没有辜负毛泽东的期望,他在联合国大会上的精彩演讲,赢得了国际外交人士,甚至敌对国家的外交人员的称赞和钦佩。

乔冠华(左一)

1972年2月21日,美国总统尼克松访华。中美双方最高领导人经过几天的紧张会谈,访问取得重大成果,成为了中美两国恢复正常关系的良好开端。尼克松访华期间,乔冠华和美国国家安全事务助理基辛格就如何发表《中美联合公报》的问题展开了谈判。

《公报》里最棘手、最困难的问题就是对台湾问题的表达。乔冠华提出的措辞是:

美国希望和平解决台湾问题,将逐步减少并最终从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施。

但基辛格不同意这一说法,他坚持称应该把撤军说成是一个目标。双方各执一词,连续谈了几天,谁也无法说服对方。

直到2月25日下午,基辛格首先表示:“我们同意把全部撤军这个最终目标和美国愿意在此期间逐步撤出军队这两个问题分开,而不把这放在一个句子里进行表述。”

基辛格

乔冠华马上对基辛格的说法表现出了兴趣,他想了想后说:“我看可不可以作这样的改动,把‘和平解决台湾问题’的‘前提’改为‘前景’,这样提含义似乎更积极些,更能显示出双方的意见。”

“前景”只是一种愿望, 而“前提”则是一种条件。 这一字之差就把美国在台湾问题上单方面强加于中国的条件巧妙而又坚决地挡了回去。基辛格也表示同意,谈判终于取得了突破。不久以后,毛泽东就看到了公报的定稿,他表示满意,批准发表。

事后基辛格私下感叹说:“乔冠华这个人很有才华,真不好对付!”

但当美国国务院的专家们看到公报的样本后,仍然认为不够完美,他们又从中挑出了15处“毛病”,并提出了一份修改清单。基辛格毫无办法,只好在2月26日晚上来找乔冠华,提出重新修改公报的请求。

此时离公报的正式发表已经不到24小时了,怎么还来得及重新讨论呢?乔冠华严肃地对基辛格说:“修改公报,事关重大,我必须请示周总理。”

周恩来听完乔冠华的汇报后,马上也意识到了问题的严重性,他对乔冠华说:“冠华,中美联合公报的意义不仅仅在它的文字,而且在于它背后无可估量的意义。我们同意修改,但不能放弃应该坚持的原则。这件事关系重大,要请示主席。”

周恩来

周恩来于是马上拿起电话,向毛泽东进行了汇报,毛泽东在电话那头指示说:“除了台湾问题这一部分我不能同意修改外,其它部分可以商量。”

于是乔冠华又马上赶到钓鱼台国宾馆,再次和基辛格进行磋商,经过认真的讨论后,到2月27日凌晨2点,修改后的公报草案终于完成了。

2月28日这天,举世瞩目的《上海联合公报》正式公布,它可以说是乔冠华的呕心沥血之作。

正是有了毛泽东的关心和培养,乔冠华才能成长为我国第一代外交家。他们之间的感人故事,必将永远为后人所铭记!

作者简介:帝哥,一位90后上班族,专职写作2年,已在各大自媒体平台发表多篇10万 的爆文。如果你对自媒体、写作、赚钱感兴趣,想每个月都能靠下班时间做副业、兼职,可以搜索关注我的公众号“帝哥说史”,一起探讨一起进步。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com