索纳里斯电影(阿根廷学者纪念索拉纳斯)

文/Paula Halperin 译/伍勤

【编者按】:

2020年11月6日,阿根廷电影大师、拉美左翼社会活动家、“第三电影”运动发起人之一费尔南多·索拉纳斯因新冠疫情在巴黎逝世。索拉纳斯因与赫蒂诺共同组建“解放电影”小组,并在1968年拍摄的论文电影《燃火的时刻》而闻名于世。这部电影与其后来的地下流通史,以及它所掀起的“第三电影”运动,在1960-70年代的世界革命版图上书写了浓墨重彩的一笔。索拉纳斯思想与政治立场的复杂性(与暧昧性),必须放置于二十世纪阿根廷动荡的政治格局之中来理解。它以电影作为武器,一再参与到政治斗争之中,然而他对阿根廷复杂的民粹主义运动庇隆主义无保留的支持,也最终导致“第三电影”运动在拉美的分崩离析。阿根廷民主化后,结束了十年流亡生涯,索拉纳斯回到布宜诺斯艾利斯,重新回到了电影创作和政治活动的轨道上。揭露十年“肮脏战争”中的酷刑、死亡和流放,以及民主化之后野蛮的新自由主义改革,成了他后来电影的主题。在生命的最后十几年,索拉纳斯开始组建政党,走上了国会议员的道路……

在索拉纳斯逝世之际,《澎湃新闻·思想市场》邀请了阿根廷裔学者、纽约州立大学帕切斯学院历史与电影研究系副教授、电影与媒介学院院长Paula Halperin撰文,从内在于阿根廷政治变动的视野中,理解索拉纳斯和“第三电影”的遗产。

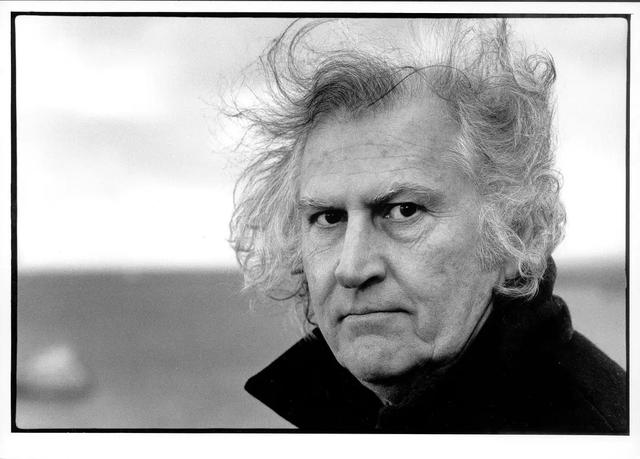

费尔南多·索拉纳斯(1936-2020)

如果没有阿根廷导演费尔南多·索拉纳斯的影片,还如何去看待拉美电影?“皮诺”(译注:索拉纳斯被人们亲切地叫做“皮诺”)是他们那个时代最重要的艺术家之一,也是整个拉丁美洲拍摄政治电影的参照系。这位非凡的导演,其根本的政治风貌使他在六十年间成为政治电影领域的坐标。

索拉纳斯纪念碑式的作品《燃火的时刻》(索拉纳斯,赫蒂诺,1968)在1960年代末开始在展览、大学、工会和激进的聚会中无止尽地流通的时刻,也是他在世界范围内成名的时刻。在他作为电影导演、制片人和政治活动家的瞩目生涯中,他展现出了驾驭纪录片和剧情片的惊人功力。他的作品在最重要的国际电影节上被展示并斩获大奖,并且在全球范围内得到电影评论家和学者的认可,而这并没有完全导致他丢掉他在1960年代晚期协助发起的“第三电影”所象征的政治刀刃和社会批判。

索拉纳斯于1962年毕业于阿根廷国家戏剧艺术学院(National Conservatory of Dramatic Art),并加入了各种知识分子团体,主要是作家团体,其中的一些团体聚会使他参与了阿根廷一些思想家作品的讨论。也是在那个时候,他结识了诗人胡安·吉尔曼(Juan Gelman),演员兼导演劳塔罗·穆拉(LautaroMurúa),作家安德烈斯·里维拉(Andrés Rivera)和剧作家罗伯特·科萨(Roberto Cossa),这些都是接下来是五年间激进文化场域中的重要角色。索拉纳斯同时还是一名喜剧作家,他不少电影的场景中都能看到这一特征,比如《菲耶罗的子孙们》(1978)。1962年,他拍摄了第一部剧情短片《继续行走》,把他带入到圣塞巴斯蒂安电影节。但是,他与视觉媒介最直接的关系则在1963年发生,那是他进入了广告行业,在那个领域从事了三年高强度的工作,直到他开始拍摄他最重要作品《燃火的时刻》。在三年广告业从业期间,索拉纳斯拍摄了一些新闻片和纪录片,因为他于1963年结识赫蒂诺(Octavio Getino)后,企图共同展开一个关于国家认同的项目。

在1966和1967年间,他们都是用16毫米相机穿行整个阿根廷进行记录和拍摄。他们的目的是打破传统的纪录片格式,从根本上改变蒙太奇结构。这从《燃火的时刻》中那些破碎的、波普艺术般的片段,以及那明显受到广告片影响的剪辑中可以看出。索拉纳斯的思路是,把敌人的把戏和资源,为己所用。

1966年,《燃火的时刻》开始制作时,新的关于电影的观念随之诞生。它最主要的特征是——电影实践向理论建设跃进,这将在几年后那些奠基性的宣言中得以显现,而那些宣言也断然是阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、玻利维亚以及拉美之外的一些电影人在几年间实践过程的一个结果。

拉丁美洲广泛的国家暴力和激进政治运动,再加上反殖民和激烈的反帝斗争,以及1960年代的革命浪潮,是解放电影小组( Cine Liberación)出现的背景。最初的成员是赫蒂诺和索拉纳斯,然后杰拉尔多·瓦列霍(Gerardo Vallejo)加入,他因其电影《通向死亡的漫长过程》( Viejo Reales' Long Way Journey to Death ,1971)而为人所知。

在《燃火的时刻》拍摄完成的头几年,影片主要在地下展映中流通。胡安·卡洛斯·昂加尼亚(1966年-1970年)的军事政权所施加的野蛮审查制度,导致索拉纳斯和赫蒂诺的纪录片不可能出现在主流政治媒体上,直到它被送去欧洲展出。在那之后,影片终于在阿根廷和拉丁美洲得到公开认可。《关于新殖民主义、暴力和解放的笔记与证词》(Notes and Testimonies on Neocolonialism, Violence and Liberation)是这部由三部分构成的电影的副标题。“新殖民主义和暴力”是第一部分,也是唯一为电影院展映之可能性而拍摄的部分,尽管它是献给切·格瓦拉和所有为争取拉美解放而斗争的爱国主义者的。这一部分的核心是谴责帝国主义,除了造成文化和思想上的依赖外,它也迫使整个大陆陷入贫穷、饥饿和痛苦。追随弗朗茨·法农广泛传播的思想,是帝国主义阻止了民族文化的发展,而后者正是这部电影致力于恢复的。这一思想框架无疑是由非洲反殖民斗争、古巴和中国革命所塑造的,这些思想和事件吸引着正逐渐激进化的中产阶级青年投入到政治运动和艺术活动中。

《燃火的时刻》的第二部分献给风靡全国的庇隆主义无产阶级——“阿根廷国民意识的锻造者”,这部分叫做《为解放而行动》,庇隆主义的编年史(1945-1955)分析了这个平民主义政权的十年。这一章节以对流亡后的庇隆做的访谈结束。抵抗的编年史(1955-1966)叙述了在1955年军事政变将庇隆赶下台后,庇隆主义抵抗运动的出现和穷竭。《燃火的时刻》的第三部分叫做《暴力与解放》,是对暴力在民族解放和塑造新人过程中之角色的分析。毫无疑问,这部纪录片是一部政治电影,并且伴随着它,由索拉纳斯和赫蒂诺创立的新的电影小组“解放电影”在1960年代具有极大的影响力,他们断言一切都是政治的。

这个小组第一次遭遇政府干涉发生在1968年5月,那时《燃火的时刻》第一次公开放映。到了6月,影片在意大利的佩萨罗电影节(Pesaro Festival)完成了它的国际首映。1969年3月,《古巴电影》(Cine Cubano)杂志刊发了一篇对“解放电影”小组的电影人的访谈,他们在上面表达了需要建立“第三电影”。这些电影人呼唤一种行动向的电影,可以成为拉美人民调查和动员的工具。“第三电影”应该具有攻击力,并创造出一种可以获得新的意识水平和构建新的(革命性)现实的新语言。

在1969年10月,《三洲杂志》(Tricontinental magazine)刊发了《迈向第三电影》一文,这是一篇关于建设一种全新的政治电影的倡导。与不结盟运动、反殖民主义革命和广泛传播的第三世界注意浪潮相呼应,该宣言革新了一切先前关于电影形式与内容、发型与展映、作者与观看的观念。

这些想法最初在1969年开始传播时,并没有吸收《燃火的时刻》传播展映的影响。直到1971年,一个扩充版本的宣言开始流通。《战斗电影:第三电影的内部类别》(“Militant Cinema: An Internal Category of Third Cinema”)提出一种美学与语言的全面激进化议程。形式与内容必须都具有革命性,因为它们共同构成第三电影的制作、发行和放映。“第一电影”被认为是最商业的电影,是文化工业,从根本上来说是好莱坞的产物。“第二电影”是1950年代晚期和1960年代早期在欧洲发展出来的,通常和作者电影联系在一起,比如法国新浪潮,又如1960年代的阿根廷电影(Generación del ’60)。

这样的分类来自于对拉美语境下电影制作中最关键且有害之处的识别:经济与文化依赖。它强制了一种仅与商业成功紧密相连的美学和语言,而对资本主义生态的依赖也限制了电影的意识形态。在这方面,第三电影——与此时被介绍的新类别“战斗电影”——应该全面致力于成为特定政治及其组织的工具和支柱。第三/战斗电影必须以抗辩的方式向观众讲述,发展他们的政治意识,并形塑政治骨干。

这篇文献接下来又谈论了仅仅在1970年的8个月内,就有超过2万5千名观众参与了《燃火的时刻》的放映。继佩萨罗电影节首映之后,第一次流通发生于一个空间,这个空间主要由庇隆主义工人运动中的左翼分支CGTA(Confederación General del Trabajo de los Argentinos,作为CGT的反面,后者是保守的一支)构成。CGTA囊括了大量知识分子与艺术家,反对翁加尼亚将军(General Juan Carlos Onganía, 1966-1970)的独裁统治。但是截至1969年中,尽管与大众运动有着千丝万缕的联系,放映还是没有系统地被组织起来。在1969年的后半年,则发生了显著变化。5月末的科尔多瓦起义(Cordobazo)促成了《燃火的时刻》更有组织、更广泛的展映。这是发生在阿根廷科尔多瓦市的一场起义,与先前的斗争并不相呼应。由左翼工人领袖(包括CGTA中重要的人物)领导,科尔多瓦起义在同一场反独裁斗争中连接了学生和工人,同时也展现出工人运动中不同于更为传统的庇隆主义者占据领导权的态势——新左翼势力正在增长。这类政治事件也导致了“解放电影”小组在全国范围内的形成,从而增加了这部电影的放映与流通。

这些观看的经验都被吸纳进了1971年的那篇文本中。因此,集体展映与争论,紧密围绕着当下的现实与阿根廷当前的历史。《燃火的时刻》在1960年代的最后几年以及更加激进的1970年代的头几年,成为一种政治电影的范式,因为它谴责了拉美难以想象的残暴情境,并且同时证明了无与伦比的美学更新正发生在这片大陆上。

在庇隆主义运动框架内部,传统的中间派、右派、新左派争论不休,索拉纳斯和赫蒂诺来到马德里,拜访流亡中的庇隆。他们在1971年拍摄了两部访谈纪录片《庇隆:庇隆主义的革命》、《庇隆:夺取权力的新政策新理论》,企图展示一个思想理念非常接近于两位电影人所认可的激进化的阿根廷年轻人的庇隆。观看两部纪录片,可能会产生一种认知:解放电影小组正朝着庇隆所指示的方向前进。

由于索拉纳斯与赫蒂诺的庇隆主义立场,解放电影小组与其它无论是阿根廷还是整个拉美的激进电影小组之间的张力越来越强。尽管这两位电影人在“第三电影”领域做出了巨大贡献,但在青年团体的激进性和各种掌权的真正左倾政府(特别是邻国智利的阿连德的政权)的参照下,阿根廷电影人的政治立场开始遭到了深深质疑。

1972年,索拉纳斯和他的小组开始制作《菲耶罗的子孙们》,这部电影来自于阿根廷经典史诗《马丁·菲耶罗》(何塞·埃尔南德斯,1872年出版),有着众多电影改编版。他们从其起源开始构思,作为那些改编版——尤其是那部1968年由“新阿根廷电影”的导演Leopoldo Torre Nilsson拍摄的《马丁·菲耶罗》的对立物(antithesis)。他们想要拍摄这样一个版本,其中小说中所呈现的高乔人(gaucho,译注:拉美原住民与西班牙人长期混血形成的族群)被专制政府暴力打压所形成的结构性冲突,可以转译至1970年代的阿根廷。《菲耶罗的子孙们》成为一种历史例证,寡头权力和帝国主义势力仍然全力运作,而阿根廷人民则完全处于服从的位置。埃尔南德斯的史诗自庇隆1955年下台后,就成为一种阿根廷国家命运的隐喻。这部著作的抒情性被搬至银幕,电影人放弃了《燃火的时刻》中呈现出的论文电影的观念,而是完全拥抱叙事性,以至于这部电影事实上更接近类型片。除却那些戏剧性甚至暴力的片段外,《菲耶罗的子孙们》还结合了喜剧电影和大众剧场,企图吸引更多的观众。

这部电影经历了复杂的制作过程。前期制作开始于1972年,那时是拉努赛将军(General Alejandro Augustin Lanusse,1971-1973年掌权)的军事独裁统治时期。1973年,在庇隆结束流亡生涯最终回到阿根廷并在大选中获胜后,美国国家电影学院(National Institutes of Cinematography)认定这部电影是带着特殊动机拍摄的。影片完成后,到了1974年底,作为庇隆逝世(1974年7月)所引发的暴风雨般的政治动荡的后果之一,影片中的两个演员被一个臭名昭著的反共且隶属于庇隆主义的组织The Triple A暗杀了。

这部影片的拍摄过程本身就揭示出当时很多艺术家将自身卷入创作时所处的艰难境地。《菲耶罗的子孙们》讲述的是1955-1973年间阿根廷的历史,同时也恰恰是同一段历史之沉浮的受害者。菲耶罗和他的三个孩子分别代表庇隆和庇隆主义抵抗的三个主体——工人阶级、知识分子和激进青年。对于演员的选择——他们自抵抗运动以来就以庇隆主义激进斗士的形象广被人知,给影片带来了一种假定的真实感(a supposed sense of verism)。

直到1985年,在阿根廷经历了近十年最糟糕的军事独裁(1976-1984)结束后,这部影片才得以公映。索拉纳斯也结束了他流亡巴黎的生涯,返回阿根廷。经历了十年的国家恐怖后,失踪人口(desaparecidos)多达3万,系统性的对社会运动、工会、艺术家与知识分子团体和学生运动的镇压……此时的阿根廷显然已经不再是十年前索拉纳斯离开时的那个国家了。独裁政权有力地削弱了庇隆主义运动,其左翼分支被彻底击败。而留下的仅剩庇隆主义灾难的右翼势力。

索拉纳斯从那时开始拍摄反映1970年代政治斗争、监禁、酷刑和流放等相关经历的电影。《探戈,加德尔的放逐》(El exilio de Gardel: Tangos,1985)和南方(Sur,1988)两部剧情片正是他回国后那些年的代表作。他选择了一种梦幻般的美学来讲述那些经历流亡、酷刑和死亡的备受折磨的人的故事。在许多方面,“第三电影”项目在其中都没有直接用以呈现被索拉纳斯锚定的现实。对于索拉纳斯、数千归国的流亡者以及那些独裁时期留在阿根廷的激进分子而言,庇隆主义都是他们生命中必不可少的政治参照系。1980年代中重新出现的那个“庇隆主义”,则不再能体现几代人的变革梦想。

1989年6月,索拉纳斯(Solanas)推动了一个所有视听媒体联盟到场的会议,要求就传播问题进行讨论并制定一部法律框架,以取代独裁政权制定的到那时为止仍然生效的法律。以此为背景,索拉纳斯对当时的总统候选人——后来的庇隆主义总统洛斯·梅内姆(Carlos Menem,1989年-1999年执政)提出了批评,梅内姆在执政时期是阿根廷新自由主义改革的缔造者。1991年3月,索拉纳斯指控总统站在“劫掠公共财产的罪犯集团”中的最前列。第二天,他遭到一个与国家安全部门有关联的突击队射击,身中六枪。他不得不推迟完成他当时正在拍摄的剧情片《旅行》(The Journey),这部影片直到1992年才完成。

他持续谴责梅内姆对公共财产的洗劫,在1992年秋天,他受邀与前庇隆主义者,左翼知识分子以及共产党,南部阵线(Frente del Sur)共同组建一个政党。1993年,广泛阵线(Frente Grande)成立,到了十月,索拉纳斯当选为布宜诺斯艾利斯省众议院议员。

在拍完小型叙事片《云》(1998)后,索拉纳斯的创作重又获得了新动力,这来自于他的政治经验以及他与经历了戏剧性右转的庇隆主义政权的斗争。斩获多个大奖且广受公众赞誉的纪录片《洗劫回忆录》(Memoria del saqueo,2004)成为阿根廷1990年代经历的残酷新自由主义改革的有力见证。在这部影片中,索拉纳斯试图恢复使他成为1970年代最重要的政治电影人之一的那些特质:谴责社会不公、国家暴力和政治腐败的力量。

2007年,他代表一个新成立的组织Proyecto Sur竞选总统,该组织是一项将所有中左翼的领导人召集在一起的政治事业。2009年12月10日,他成为布宜诺斯艾利斯市众议院的议员。在2013年和2019年之间,他担任布宜诺斯艾利斯市的参议员。同时,他宣布加入“大众阵线”(Frente de Todos)——一个新的中左翼庇隆主义联盟。索拉纳斯还被选为国会议员代表布宜诺斯艾利斯市,任期从2019至2023。阿尔贝托·费尔南德斯总统(AlbertoFernández)希望他辞职,以担任阿根廷驻联合国科教文组织(UNESCO)的大使。

他后来所有的纪录片都反映了他过去二十年来的政治轨迹。尽管局势动荡不定,并且他难以找到一个坚实的位置来为阿根廷找到一种可行的政治出路,索拉纳斯始终致力于尽量准确地描绘这个历经苦难的国家的社会现实。他后来的美学选择显然与在他的协助下建立起来的“第三电影”原则不相符,而是倾向于一种他所认为的更被广大观众所理解的语言。

《小人物的尊严》(2005),看不见的阿根廷(2007),《下一个车站》(2008),《地球起义:不纯之金》(2009),《地球起义:黑金》(2010),《断裂战争》(La guerra del fracking,2013),《庇隆的战略遗产》(El legado estratégico de Juan Perón,2016),《熏蒸城镇之旅》(2018),诉说着从社会到政治的转型,从经济到生态的灾难,构成了属于我们这个时代悲剧的鲜活壁画。但是,他仍然在讲述关于抵抗,关于政治活动,关于被压迫者之希望的故事,无论如何,始终站在暴力和野蛮的对立面。索拉纳斯忠诚于自己作为艺术家和活动家的事业,作为阿根廷最重要的政治导演之一,他的工作对于理解我们的时代以及艺术与政治之间的致命关系至关重要。

责任编辑:韩少华

校对:刘威

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com