平阳教育宣传(75岁的我与70岁的平阳教育)

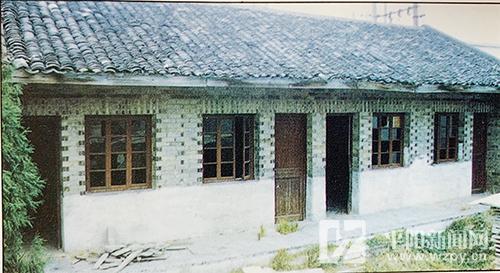

现今与早期的校园

十年树木,百年树人。教育关乎国家的发展大计,从新中国成立初期掀起的“扫盲”学习浪潮,到1977年的恢复高考制度,到20世纪90年代计算机引入校园,再到目前“互联网 ”智慧教育形式的普及,70年来,平阳县教育发展日新月异。在70年的教育发展浪潮中,教师是最直接的见证者。

教室是破旧房子

课程是简易版语数

1949年新中国成立初期,从国家到地方,城市到农村,百废待兴。

经历了战乱和劫难的平阳,基础教育十分落后,只有极少数富裕家庭的孩子才能上学,普通老百姓的子女,根本没有受教育的机会和条件,文化水平十分低下。

当时,平阳县学校大多建在祠堂和旧土房,教室里没有桌椅、黑板,更没有纸张,老师和学生得自己动手建一座土台,搭上木板当课桌、板凳,用锅底灰代替墨汁在石板上做黑板,把土疙瘩当粉笔,或者用木棍在地上写字……

今年83岁的退休教师陈月娥还记得,她的父亲当时是十里八乡有名的老师。新中国成立前,其父就在当地小学担任老师。庵堂和祠堂就是“流动课堂”,学生们自带板凳听课,老师的工资是家长们交来的几担稻谷。

后来,陈月娥考入师范,毕业后成了一名人民教师。她说,当时教学条件有限,尤其是农村办学,教室都是破旧房子,既不挡风也不遮雨。学生每人只能用一块课本大小的石灰板当作业本,写满后擦掉继续使用。此外,学校设置的课程非常简单,语文只教识字,数学则是10以内的加减法。条件好一点的城镇小学,语文课会增加简单的段落和篇章结构教学,数学课“升级”到了100以内的四则运算。

1953年开始,全国自上而下推广“组织教学、复习旧课、讲授新课、巩固练习、布置作业”的五环节教学法,提高了各地小学阶段的教学质量。可即便如此,也不是人人都能有学上。

出生于1945年的退休教师夏江雷回忆,那个年代,大家觉得每天能来上课就是最开心的事了。“大多数同学上完初小就面临失学,回家务农了。我是极少数的幸运儿之一,一路顺利地上完小学、初中和高中。”

在夏江雷的记忆里,他上小学时,有些落后的农村学校的教学条件依旧很差,各年级“混”在一起上课,一个学校就两名老师,科目就语文和数学。各个年龄段的学生组成“混龄班”,老师先给二年级上课,然后再给教室另一区域的三年级学生讲课,而大部分同龄人都是这样过来的。

青中年拿着手电筒上扫盲班

老师挨家挨户劝适龄儿童上学

从“知识分子”变成了教书先生。1963年,夏江雷以优异成绩考入当时的杭州大学中文系;1968年,毕业后被分配到了矾山中学当语文老师。

其间,让夏江雷觉得变化最明显的是学生数量逐渐增多了。虽然班上学生年纪参差不齐,但家长对于教育的重视程度有了明显提高。而经历过没学上的年代,又是人民教师的他,将培养和教育更多学生的信念,融入了骨血。

到了1977年,对于很多人来说,这是命运的转折点。那一年系我国恢复高考的第一年,也是那一年,作为应届高中毕业生的付棋生,坐在了高考考场。“我是幸运的,高中毕业就参加了高考,得到了继续深造的机会。”当年,付棋生被杭州师大录取,成为一名“准教师”。

但当时的社会环境,教师这个职业并不被大众看好。“那时还流传一句话:‘家有五斗粮,不当孩子王。’教书很累,待遇也不是特别好,所以很少有人愿意当老师。”付棋生说,大学毕业时,同系的120多人中,只有4人当了中学教师。

同一时间,全县上下正积极开展着“识字扫盲教育”工作。1949年时,全国有3.2亿的文盲,占人口总数的80%。经历过那个年代的老一辈人说,以前,农村里的人多是文盲,不会写信,出去打工就在出门前请人把信封和信都写好。每到一个地方就寄回一封信,给家里报个平安。

进入20世纪80年代,扫盲工作的任务依然很繁重。当时扫盲标准是认识1500个字,扫盲对象的年龄在15岁到40岁之间。尤其是在农村,冬闲是扫盲最好的时候,夜校一般设在小学校的教室。天刚黑,学员们渴望学习,参与积极性也非常高,早早吃完饭,提个书包,携带识字课本、纸笔及手电筒,从四面八方赶到学校。那高低不平的路面忽闪着一束束灯光,成了当时农村夜晚的一道靓丽风景线。

“因为条件有限,基本是因陋就简,废弃的床板刷一层漆,就成了黑板。”今年73岁的史秀兰,当年就上过县里的扫盲班,她说,“正是上了3个月的扫盲班,再也不是‘睁眼瞎’,走哪儿都‘短精神’了。”

而当时的夏江雷,正忙着开展“劝生”工作。

“旧时的教室,桌子、凳子都不够用,几个学生挤在一起,借着昏黄的煤油灯学习。很多家庭困难的孩子读不起书,就辍学在家,过早地成了家里的劳动力。”夏江雷说,那个年代,学生辍学在家的情况司空见惯,家庭经济贫困、父母身体不好的孩子都读不起书,“每到开学时,我们老师都还有个任务,就是挨家挨户上门去‘劝生’,说服大人让家中的适龄儿童去学校上课。不少家庭因为家境实在是困难,拿不出学费,老师们就拿自己的积蓄或是工资帮他们垫付学费。”

教育发展步入快车道

大改变带来了大幸福

“教育关乎千家万户,是最大的民生工程。”夏江雷感慨,改革开放后,一系列有关教育的政策连续出台,有助于教育发展的举动频频实施,也为平阳的教育事业发展注入了希望和活力,平阳的教育发展步入了快车道。

在走上讲台后的20余年间,夏江雷先后在原万全中学(现为平阳三中)、平阳中学任教,既当过一线教师,也做过学校教导主任、副校长,教育事业一点一滴的变化他都看在眼里。到了1990年,夏江雷调至县教育局,担任教育委员会副主任一职,主抓普教工作,直到2006年退休,这是他职业生涯最长的一个时期,站在更宏观的视野上思考教育改革工作。

“当时学校老师正儿八经大学毕业的屈指可数,学历普遍较低,甚至小学毕业就可以当老师了。”夏江雷给记者罗列了一份数据,学校老师在初中任教学历合格率为50%、高中任教老师学历合格率为10%,大学毕业的更是凤毛麟角。所以,提高教师队伍整体水平迫在眉睫。于是,在当时教委的牵头下,他和同事积极组织开展,一批师资培训班应运而生,加强老师的教学和基本技能训练之外,还立了一套以教学为中心的比较完整的正常工作制度,进一步稳定学校的教学秩序和质量。

此外,在时代背景推动下,一系列有关教育的政策连续出台,有助于教育发展的举动频频实施:幼儿教育走上稳步发展的道路;开办教师进修学校;调整教师工资,逐步提高教师待遇、推崇尊师重教的社会氛围;逐年加大教育经费,开展校舍建设;开展义务教育“一无两有”“六配套”……

用夏江雷的话说,改变带来了幸福:贫困学生有了生活补助,乡镇小学食堂有了营养餐;老师的月收入从入职时的400元提升到如今的5000多元;无尘粉笔、电子白板陆续成为学校的基础设备……

学校成为最亮眼的风景

师生处于一个最好的时代

明亮的校园、开阔的操场、朝气蓬勃的师生……如今,在平阳的城区和乡村,学校成为最亮眼的风景,曾经破败不堪的教室和校园已经成为历史。

“回想当年的艰苦条件,再看看现在的学校,有了飞跃式的改变。农村教育规模越来越大,布局也越来越合理。在新时期,党和国家重视教育,把科教兴国战略提上日程。危房没有了,校园变漂亮了,城乡差距逐渐在缩小,教师队伍稳定了,更重要的是学生的学杂费全免了。”夏江雷感慨,看着中小学校旧貌换新颜,孩子们过上了“吃得放心、住得温馨、学得专心”的幸福生活,这是以前大家想都想不到的事。

同样,70年来,平阳县教师队伍也在不断发展壮大,全县上下涌现出了一大批名师、名校长等新时代教育楷模,教师的职业成就感、幸福感和获得感逐年增加,全县尊师重教的氛围更加浓厚。

“现在,老师和孩子都处于一个最好的时代。”夏江雷说,如果说教学硬件的改善使学生的受教育水平得以提升,那么教师育人方式上的转变,则反映了20多年来育人目标的更新。“搁以前,学校和老师关注的是学生成绩,现在更关注学生的身心发展。”

德育实践课,让学生感受父母之恩;课外实践活动,老师与学生共同植树、制作爱心饼干;中秋节前,带领学生制作月饼,带回家与家人分享……在夏江雷看来,随着校本课程的不断发展,孩子们的综合素养也得到了全面的锻炼。以现在的小学为例,校本课程由最初的一两种发展到现在的几十种,涉及益智、美术、音乐、舞蹈、体育、书法等,孩子们不出校门就可以学到丰富多彩的课程,这对孩子来说太幸福了。

对于未来,夏江雷说,如今有了更优良的教育资源,党和国家对基础教育越来越重视,党的十九大也为教育指明了新的方向,发展素质教育,是每一位老师所坚持的教育之路。“我们要用爱的智慧在学生的成长路上,写下教育的美好。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com