翻译笔记大全(译想论坛②翻译如何造就经典)

新京报·文化客厅是新京报文化副刊部全新打造的活动品牌,继续坚持“阅读需要主张”,带你去往有格调的文艺现场、有主张的思想现场,全文化领域嘉宾与你分享一系列智识盛宴。

新京报·文化客厅第三场活动,是由新京报·文化客厅联合社会科学文献出版社甲骨文工作室、新译科技、单向空间共同主办的“第二届译想论坛(2019)”。本场活动以“翻译和我们的时代”为主题,就非虚构写作、文学写作、出版与翻译、字幕翻译、AI翻译五个分议题进行五场对话,共同探讨翻译事业的发展方向。

本次推送的是第二场分活动“译论二丨翻译如何造就经典?”的现场内容报道。

采写 | 新京报记者 何安安

在5月11日,由社会科学文献出版社旗下图书品牌“甲骨文”主办,在杭州单向空间举办的第二届译想论坛“翻译与我们的时代”上,作家、翻译家、出版人黄昱宁,青年翻译家、书评人陈以侃及青年翻译家、英德译者陆大鹏三人就“翻译如何造就经典”这一问题展开论述,从译者、出版者、创作者以及读者的角度,交流了各自在翻译创作中的体会以及对文学经典的看法。

翻译文学大量出现后,

“翻译腔”不可避免

《毛姆短篇小说全集》《海风中失落的血色馈赠》等作品的译者陈以侃首先分享了他在翻译毛姆全集等作品中的经验与心得。他认为翻译的过程就像一场婚姻:与原作乍逢时的惊艳和耳鬓厮磨,会被时间消磨掉,但往往又能在最疲惫的时候,发现原作的温暖之处。

在开始接触翻译毛姆作品时,陈以侃用“不信任”表达自己对其他译作的看法。在他看来,当代的翻译文学或多或少会受到“翻译腔”的影响,而这种“翻译腔”会让自己产生一种惧怕,让自己不敢阅读翻译文学。以至于只有在翻译工作结束之后,他才会去比对自己译作和别人作品中的不同。

论坛嘉宾:黄昱宁(上海译文出版社副总编辑,《外国文艺》杂志主编)、陈以侃(书评人、自由译者,代表译著有《毛姆短篇小说全集》《海风中失落的血色馈赠》等)和陆大鹏(英德译者,代表译著有“地中海史诗三部曲”、《金雀花王朝》等)

译有“地中海史诗三部曲”等作品的陆大鹏是一位英德译者,他将“翻译腔”视为一个伪概念,因为中文一直受到翻译的影响,也就是说“翻译腔”未必是件坏事,相反对中文有着很大的贡献,“如果我们直到今天还在使用白话文,读者肯定是不适应的。”

一直以来,“信、达、雅”三原则是最为大家所熟知的翻译理论原则。这一原则最早由中国近代启蒙思想家、翻译家严复提出,但在今天是否依然适用,已经成为一个充满争议的问题。陈以侃认为,“信、达、雅”,“信”是最高要求,要尽量表达原文的感触。也就是说给英文读者的感触,要用中文表达给中文读者。而“达”指的是要把这种感受表达充分。“雅”则意味着可以把原文的文风当作自己的工具,“读者觉得翻译文学应该是雅的,我把文风译得雅一点。但这不是我所推崇的翻译标准。”

在陈以侃看来,要成为一个好的翻译的最好境界,首先要做一个好的读者。只有知道原文要表达什么,珍惜原文所要表达的东西,尽全力用中文把它表达出来。“翻译腔”是自上世纪七八十年代大量翻译文学出现后不可避免出现的现象,但这并不会动摇中文几千年来的内在机制,这种影响更像是一种进化过程。虽然在日常生活中会不可避免地受到翻译腔影响,但这并不是孤立的,主观上仍然会追求没有受到翻译腔影响的人

(译者)

。

横跨翻译、出版、创作三大领域的黄昱宁分享了翻译亨利·詹姆斯和麦克尤恩作品的经验,以及翻译对于文学创作的推动作用。黄昱宁认为,好的翻译追求的是功能对等,为中文读者还原原作在母语读者身上激发的感觉,“比如原文在它的母语中感觉很难,变成中文后,也不能让读者看着太轻松,也应该让他绕几个弯才能看明白。”

黄昱宁认为,应当区分产生“翻译腔”的不同情况,一些翻译腔其实因为译者没有真正搞懂原文的意思,没有搞懂上句和下句逻辑的关系,在这种情况下,一个词一个词堆上去形成的句子就是翻译腔,这其实是一种很笼统的说法,读者没有办法还原原文,实际上真正的问题在于译者没有理解,逻辑关系没有搞清楚,必然出现拗口。

麦克尤恩是掌控一切的完美作家

黄昱宁翻译过大量英国作家伊恩·麦克尤恩的作品,她对麦克尤恩的偏爱,一定程度上是因为她希望可以在翻译过程中向其学习写作。

虽然很多读者喜欢麦克尤恩是因为他的早期作品,但黄昱宁认为自己更为欣赏他后期创作的《甜牙》、《追日》,还有《在切瑟尔海滩上》等作品。这些作品和前期作品风格差异非常之大,因为据麦克尤恩本人所言,他在创作前期,需要一个让文坛去接受自己的过程,所以他需要“怒吼”。但在建立自己的位置之后,他展现了自己趋于正常的写法,凭借着强大的基本功、精准的叙事能力,立足现实,更关注很多全球性的环境、法律、宗教等问题。

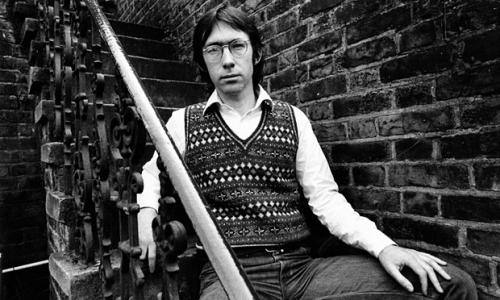

青年时代的麦克尤恩。

麦克尤恩认为,真正的写作者恰恰存在于司空见惯的事物当中,他可以从这些正常、平静的东西之中提炼出所谓的“麦克尤恩式瞬间”,“他黑色的、阴暗的东西并没有消失,他把它稀释了。”大量的翻译和接触让黄昱宁开始能够理解这样的写法,也看到了这种写法的难度所在。

在黄昱宁看来,麦克尤恩这种从“怒吼”到成名之后温和的转变,与他的婚姻和孩子有很大的关系,在有了孩子以后,麦克尤恩非常关心儿童,不仅写过童话和儿童法案,对儿童心理也有非常深入的描绘,而这必然会导致他心境上的变化。

在所有麦克尤恩的作品之中,黄昱宁最喜欢《甜牙》,“我的理由是我最熟悉它。” 黄昱宁注意到,这部小说对他来说也有一个总结的意味,很多问题并没有局限在故事之中,“因为男主人公是个作家,前前后后在这本书里写了好几个短篇小说,也包括长篇小说……是文体的展览,很炫技,但是也囊括他自己一路走来的文风的变化,观念(的变化),以及文学界的趋势,这对他来说有总结性的意义。翻译这本《甜牙》,就好像翻译了麦克尤恩很多本(著作),这很有意思。”

陆大鹏认为,麦克尤恩写作的态度是非常健康的态度,他知道自己想要什么样的效果,对小说题材非常有信心。陆大鹏以麦克尤恩的《坚果壳》为例,以“我倒悬在母亲的子宫里”展开了这个故事,把哈姆雷特的故事叠加在这个预设上面,主人公从子宫的胚胎听到母亲谋杀父亲,跟叔叔私通。

陆大鹏将麦克尤恩视为技术派作家中的第一位,但他本人并不喜欢这种写得非常完美的小说,“一个真正一流的写作者应该袒露自己,暴露缺陷,有失控的地方,但是麦克尤恩掌控一切。”

陆大鹏意识到自己在阅读麦克尤恩的文章时会被作者完全控制,但这种控制又让人感觉到很舒服,“你明明知道他在给你营造什么东西,但还是身不由己地投入进去。”在陆大鹏看来,黄昱宁同样是麦克尤恩派,小说安排得非常细腻,所有的线索一层一层叠加,读者总觉得每一句话都有很多弦外之音,但是猜不透是什么。

应当对译作持更加宽容的态度

菲茨杰拉德

在小说之外,黄昱宁曾经翻译过菲茨杰拉德创作的自传性随笔集《崩溃》,这本书让她感觉到散文部分非常之难,因为很多非虚构的东西跟当时的时事有着非常紧密的联系,译者必须要找出其中的意义。

陈以侃谈及自己最近正在翻译理查德·艾尔曼的一本文学评论集,艾尔曼是西方文学界现代英语文学的主要权威之一,之所以选择这本论集,是因为陈以侃注意到在《乔伊斯传》和《王尔德传》之外,艾尔曼还是一位非常出色的文学评论家,“他在掌握别人的生平,一个传记家应该在掌握全部资料的时候,会把它消化形成自己的观点,用他的人生去论证,非常有说服力。”翻译文学评论和翻译短篇小说有很大的不同,需要花大量的精力去查证书里提到的内容。

陈以侃注意到,不同的文本在进行翻译的时候,所承受的力度并不相同,比如艾略特的诗和毛姆的文本,一个简单,一个难。陈以侃认为,可以将译者分为一星到五星,而他自己是一个三星译者。对于像他这样的译者来说,翻译毛姆等简单文本的时候,只要译观正确,就可以译出80%、90%的原文风采,但遇到乔伊斯、叶芝、艾略特时,就只能翻出原文的60%、70%。

对于文学作品,特别是诗歌的“抗译性”,陆大鹏认为,应当对译作持更加宽容的态度,因为语言是在不断变化,不断受到外来语言文化影响的。因而读者对于各种新鲜表述的接受度也在不断提高。

陆大鹏将之理解为,诗歌本身有很多非理性的因素在里面,因为非理性很难译或者不可译,所以要增加很多理性的因素,比如批评的、研究的、学术的东西在里面。诗歌的丰富意象,独特韵律和节奏让黄昱宁将翻译诗歌称之为一项不可能的任务,但她同时也强调,译者在其中仍能发挥积极作用,比如可以通过一些基础性的研究工作、以脚注等形式帮助读者理解原作,增添译作的附加值。

陈以侃以奥登的诗歌为例,认为所有的文艺活动或者说人类活动都是一个区间的概念,不是一个绝对的概念,比如奥登晚年的诗更好译一些,因为里边有许多日常词汇。但奥登早年的作品以阴森、高雅著称,风格有变化,一些作品会译的好一些,另一些作品的“抗译性”会强一些。将这一标准放诸小说家,陈以侃借此将小说家分为两类,一类是A类小说家,一个是B类小说家,A类小说家是传统的,追求无理性,讲究悬念,营造悬念,最后可能会有一个主体,但是B类小说家是文字游戏,更在意才智本身。

在译这两类小说家的作品时,所能呈现出来的东西就不一样,B类小说家很多微妙的地方可能译不出来,而对于A类小说家的呈现可能会更多一些。因此,译者的好坏,译者跟原作者的风格贴切不贴切,都是一个区间的概念,而不是绝对的概念。

陈以侃希望大家不要对文艺活动报以一个纳粹式的要求,一定要区分好或者坏,又或者对译者抱有过高的奢望,“比如说译诗,如果只能译六七成也是好,他可以提供讨论这个诗的空间。如果没有奥登诗集出版的话,在大多数中文读者的语境里没有办法讨论奥登的诗。有人用了很多年,译了一个七成的奥登,但他也很有贡献,因为他把奥登呈现在你面前,当你读到这个奥登,读到这个注释,我们可以进一步讨论,拿译文出来。我们所做的这些工作,之后不断地进行探索,不断地进行讨论。”

影视剧也是当今文学的一部分

谈及影视剧,黄昱宁认为最懂文学的人不一定在从事文学工作。随着现代化传播手段的进化,影视剧也完全是文学的一部分,有很多很好的美剧,恰恰拥有现在小说所缺乏的东西,也就是文学性,“我想表达的意思是,文学本身不是那么局限的,在狄更斯时代里,可能只能通过小说来表现,但现在有太多的可能。”

黄昱宁让自己站在一个读者或者观众的角度,认为文学没有必要局限在特定介质上。也就是说,文学家在现在和将来的表现形式会有很多,包括电影、游戏、电视剧都是文学,“从广义来说,每个人在工作当中、生活当中,都在讲自己的故事。那些演讲很棒的人,实际都是在某种程度上写作。”

陆大鹏认为这是一个非常有意思的观点,因为他本人是一个进化论主义者,“我们人类在漫长过程中,跟文字会产生特殊的快感,如果我们没有将文字转化成想象力的机制的话,如果我们人类不爱好这个东西的话,我们不会变成现在这个样子。我们既然已经变成现在的样子,我们就会永远和文学保持亲密的关系,所以文学就是字母或者单词或者让你产生快感的形式,永远不会因为电影电视的创生而消解。”

鲍勃·迪伦

在陈以侃看来,摇滚歌手、词作者获得诺贝尔文学奖并不是一件很重要的事情,因为他对这件事采取了一个消极的,觉得它不重要的姿态,“‘诺奖’颁给谁,会让一批人去读这些书,会有一批人去听他的歌。本质上,在瑞典一群老头老太太选择哪个东西好,并不是那么要紧的事。”

而黄昱宁作为一个出版人的角色,却不得不分裂地去研究诺奖获得者图书重印的事情,因为“从出版商的角度来说,眼前的收益是看得见的”。但从个体的角度出发,黄昱宁曾经创作了一部科幻小说叫《文学病人》,跟诺贝尔奖开了一个玩笑,“因为说到‘诺奖’,马上说这个不是你想象中的诺贝尔奖,是另外一个奖叫诺亚奖,是打着拯救文学,跟诺贝尔奖打对台的。”因此黄昱宁不介意用自己的小说去开个玩笑。

黄昱宁将鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖视为“诺奖”近几十年来发生的最有意思的事情。但鲍勃·迪伦得奖,当然可以为他同时代的美国作家感到可喜,却也几乎封死了美国作家在近期再度得奖的可能性。

在活动现场,有读者针对中国人对英国小说中经典的评判标准提出了自己的问题。陆大鹏认为,终极的评判标准还是时间,“历史上有很多在当时风靡一时,地位非常高的小说和小说家,在当时大家都觉得是传世经典,过了几十年,过了一百年、二百年就没人读,这种现象在文学史上蛮多的。”

但陆大鹏本人对阅读英国文学抱有一种非常放松的态度,“对阅读应该是兴趣刚好的事情,没有必要给自己强制拉经典书单,一定要按图索骥,抓紧时间读经典,读书的目的不是为了考试或者专门写文章,你自己阅读,应该按照自己的兴趣点,想干什么就干什么,这样会比较好一点。”

陈以侃则认为,在阅读当中,要珍惜自己所感受到的触动,要在文学中体会到乐趣,不要认为它不经典就觉得不够格。“你要分辨你的触动有多少是因为你喜欢的人喜欢这本书,有多少是你自己人生当中的体会,这些都不是一个绝对权威的

(事情)

……你可能是因为你最喜欢的作家喜欢这本书,受到这种影响之后,这本书你觉得没这么好,但是你自然而然会给它强加上一些言外之意,这些都是我们在阅读生活当中一些必然的,也离不开的反应。”

陈以侃谈道,文学评论者作为读者的本职工作,就是捕捉自己对这些文学的反应,这里边最应该注意的是诚恳,“自己感受到什么目标,要努力捕捉它本来的面目。”陈以侃说唯一不会出错的选书标准,就是乐趣,“你能体会到的乐趣是你最好的导师。这是很个人化的,我根据自己的乐趣选择属于我的经典。”

作者:新京报记者 何安安

编辑:西西

校对:翟永军

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com