司马光写资治通鉴出发点(司马光撰写资治通鉴)

念过小学的人都知道,司马光砸过缸。

念过中学的人都知道,司马光主持编写了我国第一部编年体通史:《资治通鉴》。

《资治通鉴》涵盖从战国到五代长达1300年的历史,总共300多万字。据说编纂完成时,草稿堆了整整两间屋子。

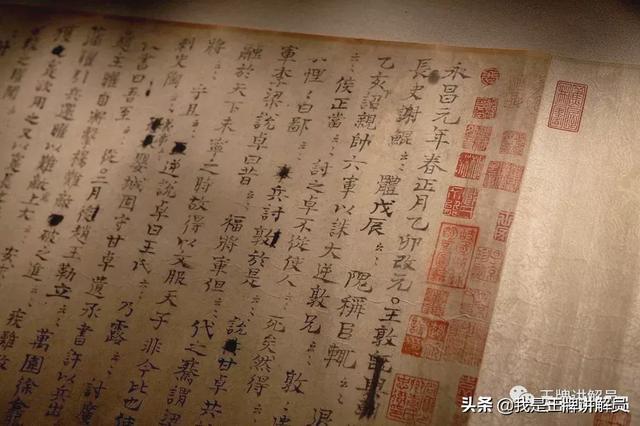

900多年过去了,我们能够见到的手稿只剩下国家图书馆收藏的这一件,总共不到500字:

(司马光《资治通鉴》手稿,北宋,国家图书馆藏)

《资治通鉴》属于编年史,以年份为顺序记录历史。

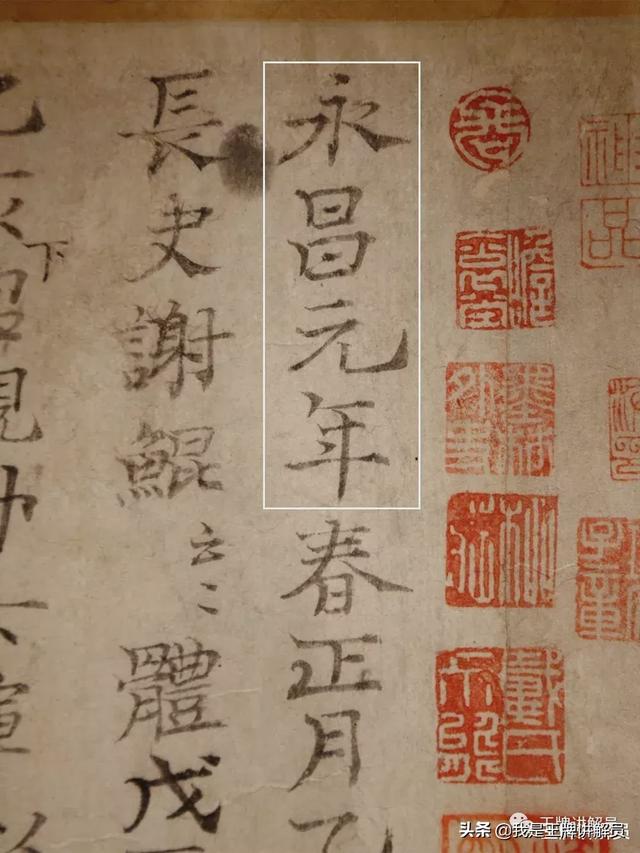

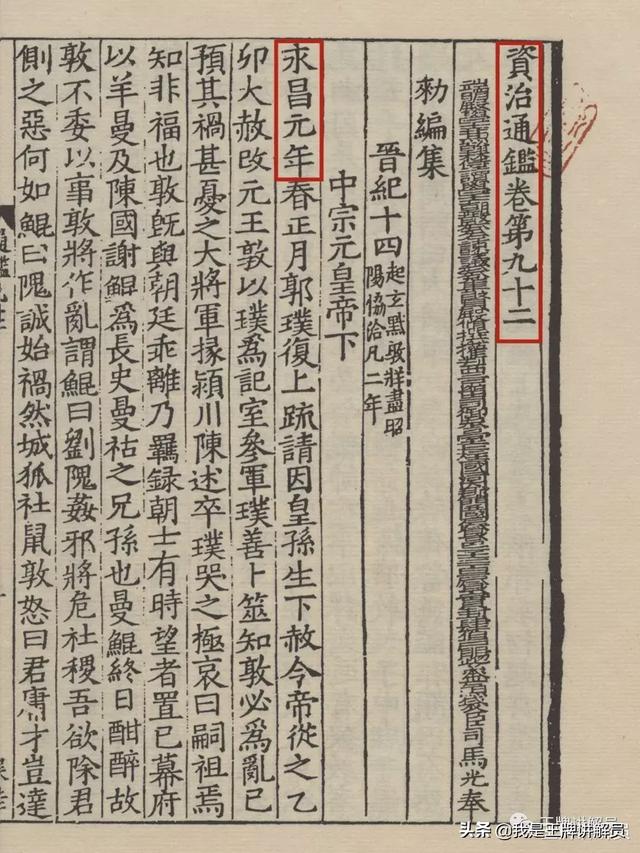

这份手稿记录了东晋永昌元年、即公元322年的重要事件,收录在《资治通鉴》第九十二卷里。

(《资治通鉴》中华再造善本,影印自南宋两浙东路茶盐司公使库刻本,国家图书馆藏)

第九十二卷其实包含两年的内容:公元322年和323年。只可惜323年的手稿没有保存下来。

万幸的是,322年、即永昌元年的内容是完整的,从正月一直写到十二月:

(《资治通鉴》不仅以年份为序,在同一年叙述中也尽量以月份为序)

(手稿本身不分段,司马光偶尔在需要分段的地方画个小圈圈,相当于现在的段落分隔符)

永昌元年不是个好年份。

“永昌”是东晋元帝司马睿的年号,仅仅使用了一年。司马睿因为得了孙子,心情大好,在年初大赦天下,改年号为永昌。可是到了年底,他就驾崩了,享年四十七岁。

怎么死的?

郁闷死的——司马光用词比较典雅,称为“忧愤成疾”。

(手稿中的“帝”指司马睿,可见东晋被《资治通鉴》视为正统)

永昌元年最重大的事件,要数王敦作乱。

司马睿是东晋开国皇帝,能够登上皇位,全靠世家大族撑腰,尤其依赖大名鼎鼎的王导。可惜王导的堂哥王敦不是省油的灯,称霸一方后起了邪念,以清理朝中奸臣的名义,正月从武昌起兵,三月便拿下都城建康(今江苏南京),软禁了司马睿。

王敦如此操作,王导就很尴尬了,因为他一直在朝廷上班啊!

王导赶紧找皇上请罪,幸好得到皇上的谅解。王导甚至被任命为前锋大都督,是名义上的总指挥。王敦拿下帝都后,也没有为难自家兄弟,所以王导两头自保,均获成功,接着做大官。他还劝说王敦不要废掉司马睿,算是维护了国本,不愧是八面玲珑的政治家。

(“王敦”)

(“王导”)

这么一场叛乱,过程相当曲折,几百字说得清楚吗?绝对说不清。

所以,我们今天读到的《资治通鉴》成书,用了5000多字讲述永昌元年的事情,但手稿只有不到500字,异常简略。

一是成书有些内容直接被手稿忽略了。

二是成书大部分内容虽然出现在手稿里,但措辞极其简洁,简洁得超乎想象。

比如,王导找皇上请罪那一段,《资治通鉴》用了34个字:

司空导帅其从弟中领军邃、左卫将军廙、侍中侃、彬及诸宗族二十余人,每旦诣台待罪。(司空王导率领堂弟中领军王邃、左卫将军王廙、侍中王侃、王彬以及各宗族子弟二十多人,每天清晨到朝廷请罪)

落到手稿上,只剩三个字:帅诸宗。

有趣的是,“帅诸宗”后面还写了“云云”。“云云”在这里相当于现代汉语里的“等等”,或者省略号:

司马光似乎很喜欢“云云”这个省略工具。

放眼望去,手稿里有太多“云云”,所以大多数句子的意思不太完整,读者看得稀里糊涂,如坠云里雾里,“云深不知处”:

这样的手稿大概只有司马光本人看得懂吧。

有趣的是,虽然“云云”约等于省略号,但有些时候,司马光的省略习惯与现代人不同,很有特点。

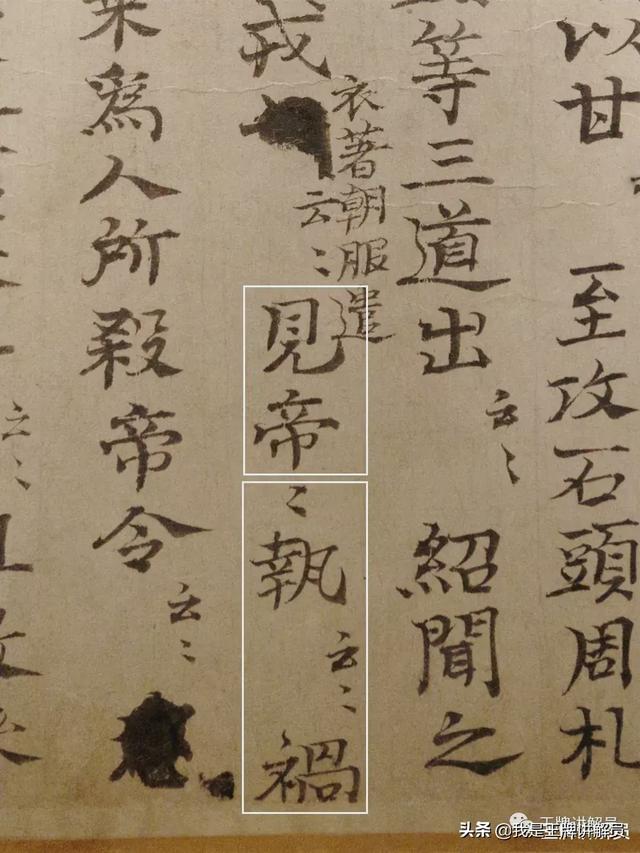

比如,《资治通鉴》说,王敦起兵的名义是要清理朝中奸臣,尤其是司马睿的两个亲信,刁协和刘隗。这两人偏偏不争气,在帝都保卫战中被王敦打得大败,逃回宫里见皇上,皇上哭哭啼啼说,“你俩赶紧走吧”:

刁协、刘隗既败,俱入宫,见帝于太极东除。帝执协、隗手,流涕呜咽,劝令避祸。(刁协、刘隗战败后,都进了宫,在太极殿东台阶拜见司马睿。司马睿拉着两人的手,痛哭流涕,劝二人出逃避难)

落到手稿上只剩五个字“见帝,帝执祸”,外加“云云”:

其中“帝执协、隗手,流涕呜咽,劝令避祸”一句,按照现在的习惯,省略成“帝执……”就够了。

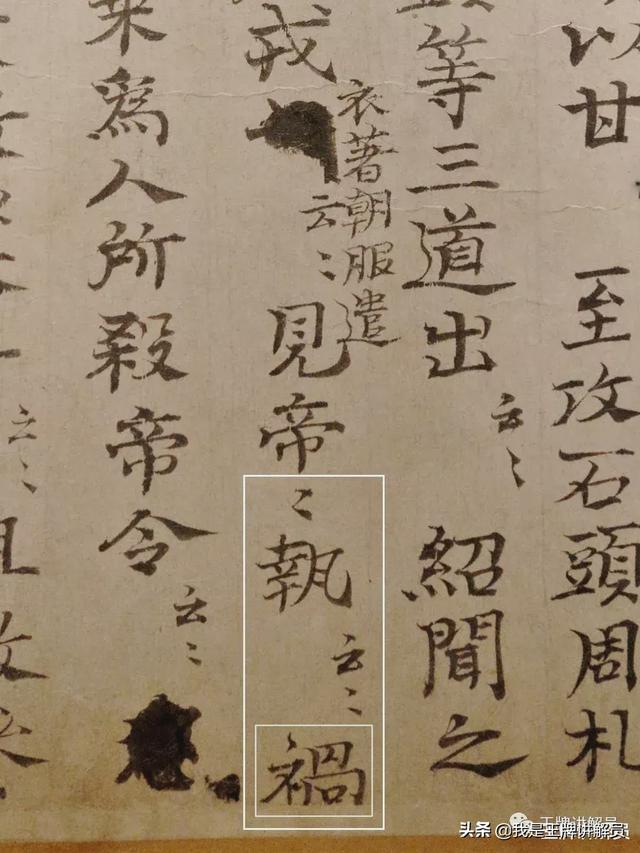

但司马光写成“帝执云云祸”,相当于“帝执……祸”,特意写出最后一个字“祸”。

司马光为何特意写明最后一字?

可能因为《资治通鉴》摘录了大量前代史书的内容,比如“帝执协、隗手,流涕呜咽,劝令避祸”一句就原模原样出现在“二十四史”之《晋书》里。所以,司马光是不是在提醒自己“这句话记得抄到‘祸’字为止”?

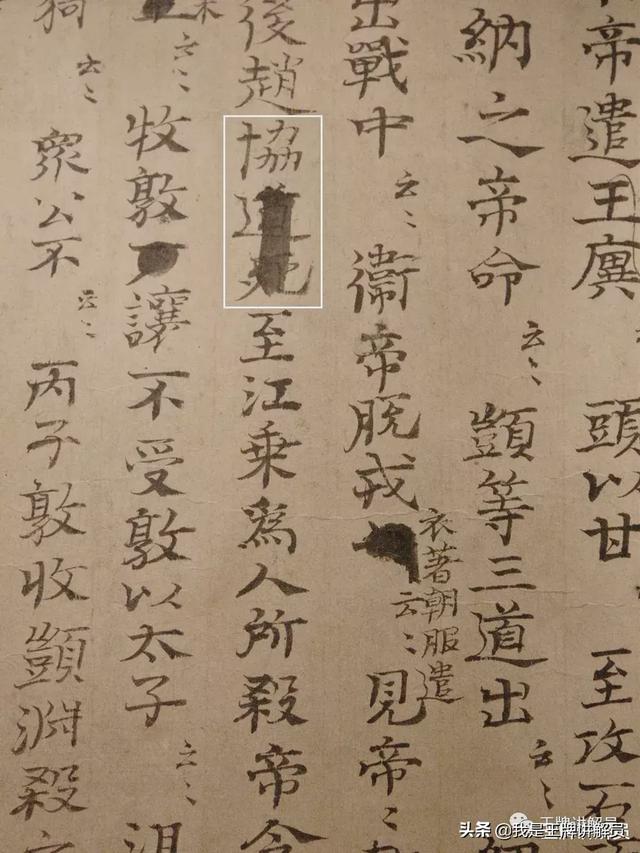

(特意写明最后一字的情况在手稿中有多处,又如图中“昔云云福”同属一句话,原句是“昔隗嚣跋扈,窦融保河西以奉光武,卒受其福”,手稿里的“福”字与后面的“将军”没有关系)

你应该看出来了,我们见到的这份手稿绝非定稿,其文字极其精炼,篇幅不足成书的十分之一,距离成书尚有一段距离。

但司马光也并非刚刚开始编书。他显然已经整理了许多史料,筛选出需要摘抄的内容,按月份进行分类排序。我们在成书中读到的永昌元年的重要事件,大多出现了在手稿里,而且记叙顺序基本与手稿相同。

可以说,这份手稿代表了司马光的“阶段性成果”,是指导他完成定稿的提纲。

既然不是定稿,手稿里不免留下许多改动的痕迹。尤其与成书对比后,你会发现许多有趣的改动。

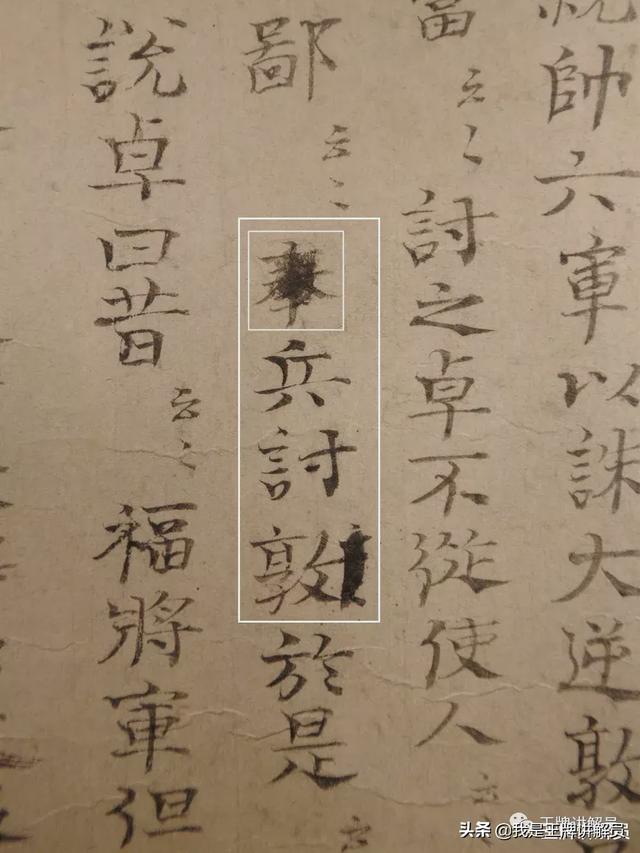

比如,大史学家也有笔误:

“奉兵讨敦”的“奉”字被涂掉了。为什么?

对照成书,噢,原来这里应该是“举兵讨敦”。“举”和“奉”确实长得像,好在司马光自己发现写错了。

(《资治通鉴》中华再造善本,影印自南宋刻本,国家图书馆藏)

有时候,大史学家也会反复“删除 恢复”,权衡再三,犹犹豫豫,就像我们这些作文不好的平凡人。

比如:

“王敦既与朝”,其中“既与朝”三字被删掉了。“既与朝”是“既与朝廷乖离”(已经和朝廷离心离德)的省略说法。

司马光最初写了“既与朝”,可能后来想想没必要,删了,但我还是在成书里找到了这句话。看来他思想斗争过后,还是在定稿里加上了:

(《资治通鉴》中华再造善本,影印自南宋刻本,国家图书馆藏)

还有些时候,修改痕迹会再次暴露大史学家“抄古书”的习惯。

比如前面提到,司马睿有两个亲信,其一名叫刁协。此人挥泪告别皇上之后,有没有逃脱成功?

司马光是这么写的:

“协道死”,意思是“刁协死在了逃亡路上”。

可能觉得太过简略,司马光又划去“道死”,加上几个字:

“至江乘,为人所杀”,其中“江乘”是地名,大约在今天的南京仙林大学城。

新添的七个字恰好也出现在唐朝人编写的《晋书》里,你说巧不巧?

在《资治通鉴》成书里,我们见到的定稿是:协老,不堪骑乘,素无恩纪,募从者,皆委之,行至江乘,为人所杀,送首于敦。(刁协年老,难耐骑乘之苦,平日又少恩惠,招募随从时,大家都推委不去。刁协行至江乘,被人杀害,首级被送给王敦)

《晋书》原文是这样:协年老,不堪骑乘,素无恩纪,募从者,皆委之。行至江乘,为人所杀,送首于敦。

几乎一模一样吧!

(友情出演:青瓷对书俑,西晋,湖南省博物馆藏)

除了花样繁多的修改痕迹,手稿还保留了司马光那个年代的时代特征。

古时候有复杂的避讳制度。对于自家祖宗名字里的汉字,要尽量避免使用,以示尊重(姓氏不用避讳)。至于当朝皇上乃至皇上祖宗的大名,就更要避讳了,甚至连读音相近的字也要避免使用。比如,为避唐太宗李世民的名讳,观世音菩萨改成了观音菩萨;又如紫禁城北门原来叫玄武门,为避康熙皇帝玄烨的讳,改成了神武门。

如此减字或者改字,肯定容易造成歧义。所以还有一种更简便、更稳妥的避讳方式:缺笔,也就是省略避讳字的部分笔画。

宋代常见的做法是“缺末笔”,即省略避讳字的最后一笔,这种情况在司马光手稿里出现多次,留下浓郁的时代气息:

(“竟”字避宋太祖赵匡胤的祖父赵敬的名讳)

(“征”字避宋仁宗赵祯的名讳)

(“让”字避宋英宗赵曙的生父赵允让的名讳)

无论丰富的修改痕迹,还是带有时代感的缺笔写法,都营造了“穿越时空”的效果。我们仿佛踏进司马光的时代,看到他时而疾书、时而斟酌的身影,见证了一部巨著从构思选材到定稿成文的鲜活过程。

亲见其字,如亲见其人。先贤的字迹,给后人提供了亲近先贤本人的机会。对于这样的机会,无论现在的我们还是古代文人,都非常珍惜。

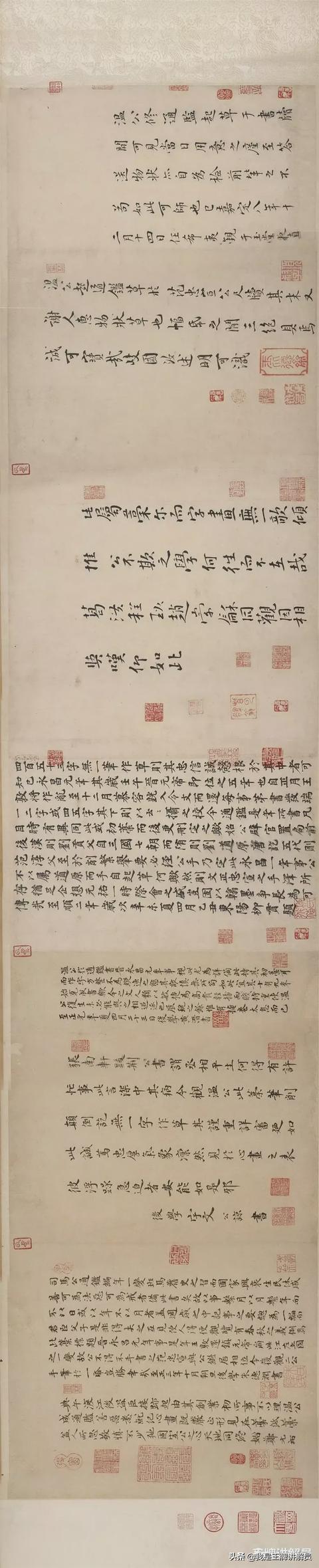

不出意料,我们在手稿后面看到大段大段的题跋。历代文人不吝辞藻,轮番猛夸司马光的才华和人品。题跋者大多使用楷书或者行楷,以示尊重:

其中,南宋人赵汝述的评价很有概括性。

赵汝述写道:幅纸之间,三绝具焉。意思是,纸张不大,却包含了“三绝”:

(“温公起《通鉴》草于范忠宣公尺牍,其末又《谢人惠物状》草也,幅纸之间,三绝具焉,诚可宝哉!岐国汝述明可识。”温公指司马光,其死后获赠温国公)

“三绝”里的第一绝当然指司马光的亲笔手稿。

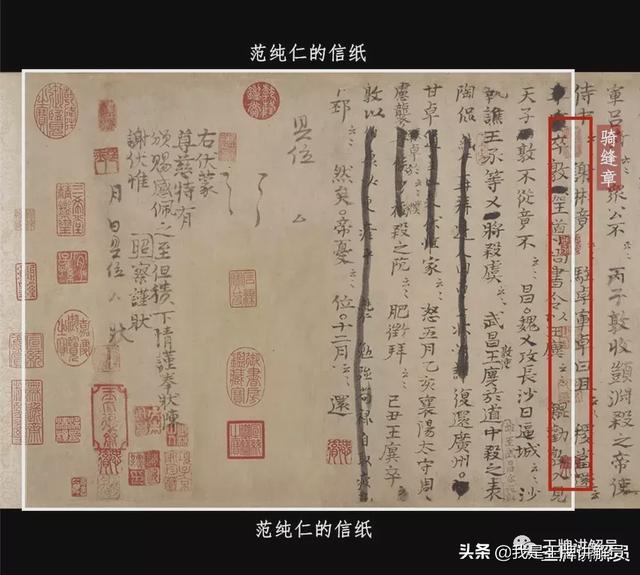

至于第二绝,赵汝述说是“范忠宣公尺牍”:

“尺牍”原指一尺长的木牍,后来泛指信件。“范忠宣公”是北宋名臣范纯仁的谥号——当然,范纯仁名气再大,也比不上他爹地范仲淹。

简言之,“范忠宣公尺牍”就是范纯仁的亲笔信——这跟司马光的手稿有关系吗?

关系大了,因为司马光直接把草稿写在人家信纸上:

其实,这份手稿由两张纸组成,两张纸的衔接处有收藏者盖下的一溜“骑缝章”:

第二张纸上写着范纯仁的亲笔信,只不过被司马光划掉了:

(被四道黑线划掉的是范纯仁的亲笔信:纯仁再拜,近人回曾上状,必计通呈,比来伏惟尊候万福,伯康必更痊平。纯仁勉强苟禄,自取疲耗……)

司马光与范纯仁关系很好。

司马光比范纯仁年长八岁,如同兄长。光哥的侄子娶了仁弟的女儿,所以两家又是真亲戚。光仁二位都曾拜相,都属于保守派,都不喜欢那个热衷变法的王安石。因为反对变法,光仁二人都被贬官,所以司马光才能去洛阳专心编写《资治通鉴》。可能闲暇太多,工作狂人难以适应,二人又联络诸多好友,组建了一个吃喝聊天的社团,名叫“真率会”——不是“真帅会”,一帮老头子与帅无关,而是“真率会”,讲求真诚率直,淡化酒肉排场,看重朋友交心。

所以,司马光与范纯仁应该常有书信往来。估计司马光写提纲的时候,正好没纸了,便顺手抄来范纯仁的书信,刷刷划去字迹,接着列提纲。

但诡异的是,信里没有出现司马光的名字,却提到一个叫“伯康”的人:

(“伯康必更痊平”)

“伯康”是司马光的哥哥司马旦的字。司马旦是范纯仁的亲家公,正是司马旦的三儿子娶了范纯仁的女儿。信中写道“伯康必更痊平”,看来司马旦病了一场,正在恢复。

这就怪了,范纯仁问候司马旦的信,怎么落到司马光手里?难道稿纸不够用,司马光跑去哥哥家搜罗旧纸?

答案在这封信的第二张纸上。

说来也够神奇:范纯仁这封信原本有两张纸,前纸被司马光打了草稿,后纸也没有被扔掉,与前纸分离后辗转千年,如有神明护体般,同样保存到今天:

(范纯仁《致伯康君实尺牍》,北宋,台北故宫博物院藏。“……念者,日企轩驭之来,以释烦渴,天气计寒,必已倦出,应且盘桓过冬,况伯康初安,谅难离去,咫尺无由往见,岂胜思仰之情,更祈以时,倍加保重,其他书不能尽。纯仁顿首上。伯康君实二兄坐前。九月十一日。”)

从后纸末尾可以看出,收信人原来有两位:“伯康”和“君实”,伯康指司马旦,而君实正是司马光的字。

范纯仁一封信能写给两个人,是有道理的。司马旦是司马光的哥哥,也是唯一的兄弟,两人关系很好,住得也不远。司马光在洛阳编书时,会去老家夏县(今山西夏县)探望兄长。《宋史》说司马光对待兄长“奉之如严父,保之如婴儿”,比喻很形象!

当时司马旦年近八十,疾恙难免,所以范纯仁在后纸又提到“伯康初安”,可见司马旦确实刚刚病愈。

范纯仁的信,司马旦应该读过了,最后落到司马光手里。对于好友的来信,古人有妥善保存,甚至装裱起来的习惯。司马光倒是爽快,直接拿来打草稿。

有人说这也算“敬惜字纸”的一种表现,不浪费纸张,物尽其用嘛——但司马光用得实在太彻底,他打完草稿,发现范纯仁的信纸还有一块空地,于是又写了几行字:

(“具位XX。右伏蒙尊慈特有颁赐,感佩之至。但积下情,谨奉状陈谢,伏惟照察谨状。X月X日具位XX状。”)

这段字迹也是草稿,但是和《资治通鉴》无关。

貌似有官员(“具位”指代官爵)以自己母亲(“尊慈”)的名义,给司马光送了礼物(“颁赐”)。司马光打算写一封信,表示感谢(“奉状陈谢”)。

南宋人赵汝述给这段话起了个文绉绉的名称,叫作“谢人惠物状”,也就是“感谢别人恩赐礼物的致谢信”,认为这是第三绝:

说到这里,司马光《资治通鉴》手稿里的“三绝”就全部介绍完了。绕了这么一大圈,司马光到底砸过缸没有?

还真砸过。《宋史·列传·司马光传》是这么写的:

群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。

语言真精炼!

(《宋史》,明成化刻本,国家图书馆藏,图片来自国图官网)

【后记】

司马光《资治通鉴》手稿是中国国家图书馆的镇馆之宝。国图是世界最大的中文书库,但很多人不知道,国图也像故宫、国博那样收藏了许多古代文物,是世界最大的中文古籍收藏地,最大的宋元善本收藏地。国图收藏的殷商甲骨、金石拓片、敦煌遗书、古地图等等也在业内享有盛誉。

六年前,国家图书馆在总馆南区设立国家典籍博物馆,第一次全面展示丰富的馆藏,我也第一次见到司马光手稿。去年秋天,国家典籍博物馆推出国庆大展,我再次见到这卷手稿,觉得这是介绍国宝的绝佳机会!

只可惜,这篇文章一如既往没能赶上撤展日期,包括司马光手稿在内的大部分展品已被撤换——但我觉得不用遗憾,因为读过这篇文章,基本就跟见到真迹一样(强词夺理)。

有人可能有疑问:《资治通鉴》300多万字,全是司马光一人编写的吗?

毫无疑问,“助理”总得有几个。仅《资治通鉴》书末列出的“助理”就有四位。

但司马光绝对是编辑部的灵魂人物,是统领提纲与汇总定稿的拍板人。不过令人遗憾的是,司马光本人没有见到印刷完成的《资治通鉴》。

定稿完成后过了两年,司马光去世,享年六十八岁。又过了六年,全书才印制完成,但这批最早版本的《资治通鉴》没能流传到今天。

我们今天见到的最早最完整的版本,印制于司马光去世几十年后的南宋初年,流传至今的仅有两套。一套保存完整,原藏故宫;另一套幸存三分之二,残缺部分用其他南宋版本补齐,如同僧人拿破布条子拼缝起来的“百衲衣”,故称“百衲本”《资治通鉴》,原属近代藏书家傅增湘先生。如今,这两套南宋版《资治通鉴》都收藏在国家图书馆。

司马光手稿也曾收于宫中,后被溥仪携至东北,抗战胜利后收回,亦拨交国家图书馆。

(《资治通鉴》,南宋绍兴二至三年两浙东路茶盐司公使库刻本,傅增湘嘱后人捐赠国家图书馆)

需要说明的是,《资治通鉴》是司马光唯一传世“手稿”,也就是仅存的司马光著作原稿,但并非司马光的唯一墨迹。司马光亲笔书写的作品,虽然罕见,但还有几件留存,主要是书信。

比如,上海博物馆去年展出了司马光亲笔书写的《宁州帖》:

(司马光《宁州帖》,北宋,上海博物馆藏,于书法馆轮换展出)

《宁州帖》是司马光写给司马旦的二儿子司马富的一封信(迎娶范纯仁女儿的是三儿子)。

司马富执意去离家较远的宁州(今甘肃宁县)做官,司马光批评他不为父母着想,把体弱多病的司马旦夫妇丢在老家夏县(今山西夏县),把司马富臭骂了一顿:

(“父母年七八十岁,又多疾”)

(“虽知骂得汝不济事,只是汝太无见识,闷……”)

看过《宁州帖》和《资治通鉴》手稿,你应该发现了,司马光的书法水平貌似平平。

北宋是中国书法史的一座高峰,就连范仲淹、范纯仁这些不以书法留名的人,都写得一手漂亮字,更不用说苏轼、黄庭坚那样的书法大家了。相比之下,司马光的字太过普通,甚至与他最厌恶的王安石相比,也没有什么优势。

(范仲淹《道服赞》局部,北宋,北京故宫博物院藏)

(王安石《楞严经旨要》局部,北宋,上海博物馆藏)

(司马光《宁州帖》局部)

但你也能一眼看出来,司马光写字很认真。

《宁州帖》是写给晚辈侄子的信,司马光竟然用了正楷,骂人也要骂得庄重。《资治通鉴》手稿是一篇“草”稿,竟然毫无潦草之意,一笔一划皆一丝不苟。

(司马光《资治通鉴》手稿局部)

用楷书打草稿并非司马光那一日心血来潮。大书法家黄庭坚参加过《资治通鉴》的校对工作,他后来再次见到司马光的文稿,不禁感慨万千,说道:“余尝观温公《资治通鉴》草,虽数百卷,颠倒涂抹,讫无一字作草。”

黄庭坚见过数百卷手稿,司马光都写得工工整整,没有一个字是潦草的。

书法鉴赏有“字如其人”之说,我向来不敢苟同。

大书法家往往精通多种书体,可工可草,判若数人,岂不成了人格分裂?司马光虽说不擅书法,可人家是深不可测的政治家,即使当面谈笑,我都难以看出其为人,又如何透过字迹揣摩?

但是,看到他的字迹,我还是忍不住把他想象成一个治学严谨、行事认真、不苟言笑、甚至有些固执呆板的人。如此想象,似乎又不算离谱。你觉得呢?

(《资治通鉴》中华再造善本,影印自南宋刻本,国家图书馆藏)

王牌讲解员

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com