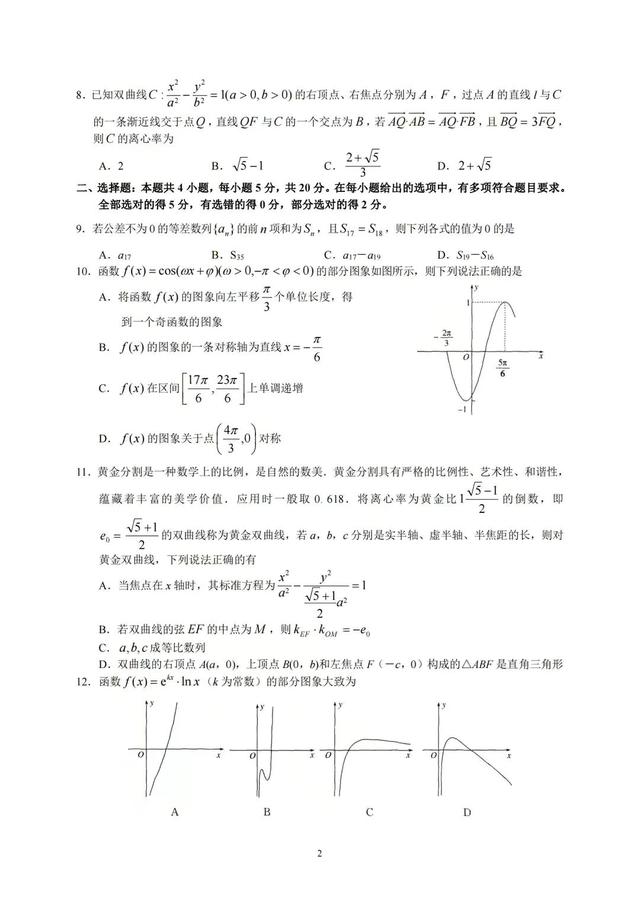

长江中上下游的典型地貌景观(科普成果长江流域的璀璨文明)

“上山文化”是浙江文化一个独特称谓,它将浙江文明史往前推进了3000余年,“万年上山”与千年南宋,百年南湖一道构成了浙江文明的历史轴线。上山文化遗址群是中国迄今发现分布最为集中的早期新石器时代遗址群,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

上山小白(手绘原创)

大口陶盆(手绘原创)

上山文化遗址群共有20处,其中金华就占14处,蒋乐平等考古界权威人士根据考古挖掘发现的陶器、石器与木构建筑及少量稻米遗存和稻穗基盘等遗存,把上山文化定位为世界彩陶文明起源地,中国农耕村落发祥地,世界稻作文明发源地。为此,袁隆平院士亲笔题词“万年上山,世界稻源”,考古界泰斗严文明先生称之为“远古中华第一村”,可见其在浙江乃至全国的文化地位。上山遗址群的意义远远超过考古学本身,它对于研究远古文明具有农耕学,村落学,社会学,人口学等多种意义。透过万年前的稻米,不仅让我们对中国文明的认识更有纵深感,而且更使我们惊讶于先人的勤劳与智慧,从内心深处充满文化自信。那么,上山为什么能成为稻作之源,村落之始与陶瓷之源?我们可以先从了解上山的地理环境开始。

一、上山文化之地理环境篇

上山先人之所以会选择在这生存,是因为这里依山傍水,北靠金华山脉,南临仙霞岭,西接江山港,东依会稽山,呈狭长带状挟持于南北两侧山系之间。地貌呈明显阶梯状,从盆地的中间逐渐向盆缘南北两侧上升,依次为平原——岗地——低丘——高丘——低山——中山。平原地形地势宽展低平;岗地地形由于受流水的侵蚀严重导致分布在此地形上的阶地多呈块状,且普遍被切割成长状的块岗;高丘和低丘地形两者穿插分布,呈带状展布于盆底边框断裂线内外;低山地形,集中分布于低中山外围地带,水系沟谷发育,山坡陡峭,侵蚀剥蚀较为严重;中山地形则主要分布于盆底的北缘和南缘。

地理环境(手绘原创)

地理位置(手绘原创)

俗话说山管人丁水管财,目前共发现的20处上山文化遗址群主要分布于金衢盆地内金华市(14处)、衢州市(3 处)、绍兴市(1 处)和台州市(2 处),皆落于长江流域范围内。其中,青碓遗址、荷花山遗址、下库遗址、山下周遗址、青阳山遗址和三潭山遗址等金华市和衢州市范围内的遗址都分布于金衢盆地内的主要水系两岸——衢江。太婆山遗址、长城里遗址、蓭山遗址、大公山遗址、庙山遗址、湖西遗址、长田遗址位于武义江流域,老鹰山遗址和桥头遗址则位于东阳江北岸,在衢江和武义江范围内呈密集分布,此外最早发现的浦江上山遗址与嵊州小黄山遗址分别落于金衢盆地北侧的浦阳江上游河谷盆地和东北侧的曹娥江上游盆地内,上述18处遗址都座落于钱塘江流域,另有仙居下汤遗址落于金衢盆地东南方向的灵江流域上游盆地内;台州临海峙山头遗址相对特殊,靠近钱塘江流域的灵江上游。灵江为浙江第三大水系,流域总集水面积5369.4km²,河长189.9km,地貌及气候、水文特征略同钱塘江流域。上山先人居住选址靠近支流,远离干流,既能便于获取水资源,又能避免洪水隐患,更重要的是河流里所提供鱼虾资源还能作为食物,如此有了水就有了生命之源。

鱼虾资源(手绘原创)

鱼虾资源(手绘原创)

上山遗址群所处地是为典型性亚热带湿润季风气候,先人们有着充足的阳光,年均日照量在1.43x10°-1.50 x10°WH/㎡之间。这里气候也适宜人们居住,年平均气温达16.3℃-17.6℃,受季风环流影响,四季分明,春暖夏热秋爽冬寒,一月份最冷,平均气温为介于4.3℃-5.4℃之间,七月份最热,均温在27.6℃-29.8℃之间,年平均降水量约1300-2200mm,蕴藏较为充足的水力资源。

更为重要的是上山土壤适宜人们耕作,在地质地貌、气候、水文与生物等成土因素的影响下,形成本地区特有的地带性土壤:黄壤和红壤。黄壤是土壤发生黄化作用而形成,主因地势较高,气候温凉,干湿季影响薄弱导致土壤水分饱和度增加,此土壤集中分布在盆地内中低山缘地带。红壤和山地红壤则广泛分布于冲击平原与低山低丘两侧的缓丘岗地地带,由于受强烈风化和淋溶过程,土壤呈酸性反应,在高温多湿环境下受到强烈风化和淋溶过程,红色的风化壳上,土层深厚,一般在50-100cm,质地黏重,多含砾石,具有脱硅富铝化的普遍特征。

黄壤(手绘原创)

红壤(手绘原创)

有了适宜耕作的土壤,也就有了丰富的植被资源,主要类型包括落叶阔叶林、常绿阔叶林、亚热带针叶林、落叶混交林、草丛、灌丛、竹林及人工植被。植被顶极群落以甜储、木荷为建群种,伴以常绿阔叶林群落内的香樟和山茶科以及楠、栎、栲类。最为常见的水果有橘子、柚子、枇杷和猕猴桃等,常见的植物有金钱花、杏、剑花楠、油桐、油茶、漆和茶等,除此之外还有很多具有药用价值的植物。

通过分析上山遗址群的地理环境、气候条件以及土壤结构等,可以表明上山人已具备一定的风水地理知识,能根据风水地理选择适合生存的地方。如此,万年前的先人们以选址展示出了智慧,让我们感到无比的自豪。

采集活动(手绘原创)

采集活动(手绘原创)

二、上山文化之陶器艺术篇

在距今大约一万年前,上山先人是如何生活的,他们会使用工具吗?据考古发现,上山遗存中最具特色的器种便是水、火、土的工艺结晶——陶器,是上山居民主要的生活用具之一。上山陶器承担着某一种或几种功能,起首要作用还是服务先人的日常饮食,如出土的盘、罐、壶、鼎、豆、簋与釜等炊器,饮器和食器,都与当时的食品构成、烹饪方式及饮食习俗有着密切联系,促使新的烹饪方法诞生,包括蒸、煮、熬和炖等陶烹法,有效助以上山先人吃上更多美味可口的食物。

炊器食具(手绘原创)

炊器食具(手绘原创)

那么承担着重要作用的上山陶器究竟是如何制作而成?有哪些艺术特点呢?具体可以从制作、形态及装饰三方面来进行介绍。

(一)制作工艺匠心独具

上山先民多选用夹炭陶、泥质陶和夹细砂陶等陶质,夹炭陶的数量最多,陶质中有意识地掺和了大量的稻谷壳和稻穗末,是最具特色的陶系,一直贯穿文化始末;粗泥陶和夹砂陶相较于夹炭陶量少,但中晚期数量有所增加。然而,无论是夹炭陶还是夹砂陶,外观主色调都是红色,器形呈红衣装饰,晚期则出现少量黑褐色陶。

制器方式普遍采用泥条盘筑法、直接捏塑法和泥片贴筑法等,在施红陶衣前,对胎体表面进行预处理,即有一层涂敷层,这是在烧制前对胎体表面涂一层细泥浆,是更为细腻的陶衣,同时在烧制陶器时,有意识地掺和了大量的稻谷壳和稻穗末等,以便胎土在烧制过程中,不能充分与空气氧化,减少收缩,充分展示出先人的灵智。

泥条盘筑(手绘原创)

直接捏塑、泥片贴筑(手绘原创)

(二)容器造型丰富多彩

陶器的形态变化反映出上山文化的分期,分为早、中、晚三期,其中早期和中期遗群存占主导,晚期遗存只在北区有少量发现。早期上山文化遗址群主要包括:浦江上山遗址、庙山遗址、大公山遗址和太婆山遗址等,以浦江上山遗址为典型代表,考证出距今约9500-10000年左右。早期上山陶器按器型可分前段与后段,前段器型相较于后段更为单一,以夹炭红衣陶为多数,普遍掺杂稻壳,仅有少量泥质和夹细砂陶,典型器型有大口盆和双耳罐,大口盆的唇、沿部特征变化较多,如三角唇、多角沿等,无器耳或单侧横置桥形大耳,腹壁内收的特征明显,双耳罐同样为夹炭陶,器身矮胖,环耳突出,位置接近口部;后段器型逐渐丰富,出现圈足盆、圈足罐和陶钵等新型器物。

中期文化遗址群较早期和晚期数量最多,包括小黄山遗址、荷花山遗址、青碓遗址、山下周遗址、湖西遗址和桥头遗址等,其中小黄山、桥头和荷花山等遗址最为典型,距今上限约9200年,下限约8600年。陶器类型延续早期后段,总体陶色依然呈红色,粗泥红衣陶、夹细砂红衣陶占重要地位,纹饰延续上期,但也出现了新的变化,夹炭陶比例下降,陶胎掺杂稻壳的工艺特征弱化,部分夹炭陶更像是黑胎粗泥陶,粗泥红陶(含砂量很稀)的数量逐渐增多,陶色明显变灰暗,灰色和黑色系的陶器增加,夹砂陶的比例变高,圈足的镂空除圆形外,还出现方形、三角形等形状,见少量绳纹,并出现彩陶。同时,陶系的变化和器型的演变存在一定程度的关联性,如大口盆的桥形耳变小、竖置或演变为舌形盔,并分化出齿状足盆;平底盘的鋬耳开始出现,整体发展趋势逐渐浅平化;罐的种类多样,最具特征的是壶形双耳罐,从环形耳转变为条形耳,耳部贴近于器皿颈部,更加竖直,形成极具代表性的扁耳、贴耳壶形双耳罐。

陶器功能(手绘原创)

陶器功能(手绘原创)

文化晚期与早中期相比遗存极少,遗址群主要有湖西遗址、长城里遗址、桥头遗址和峙山头遗址,以湖西遗址为代表,测出年代距今约 8500年左右。器物陶色明显变灰暗,灰色和黑色的陶器增加,夹砂陶的比例变高,绳纹釜形器少量出现,但也有部分上延,如大口平底盆少量存在,平底盘延续浅平化以及肩部装饰绳纹的陶釜与折肩喇叭口罐出现,暗含了与跨湖桥文化器型上的渊源,还出现了折颈折肩罐(壶)、碗和竖领直口双耳罐等典型陶器物。

(三)装饰图案古朴大方

上山文化陶器装饰较为简单,早期以红衣素面陶为主,直至中、晚期,才有少量陶器器型出现纹样装饰,纹样包括太阳纹、绳纹、折线纹、刻划纹、附加堆纹、戳点纹、凹带纹与圈足的镂空除圆形、方形和三角形等,以齿状纹数量最多,有的单独表现,有的则以组合的形式表现,多集中于陶盆与陶罐口沿及陶罐颈部,还有部分器鋬耳的边缘。

不同纹饰有其独特的象征性意义,如太阳纹及以圆镂孔为中心的放射刻划纹,体现出上山居民崇拜太阳的思想,民以食为天,而所有生命的生长都有赖于阳光充足,致使上山居民对“生生之谓易”的太阳怀着极其敬畏的心。此外,绳纹是新石器时代最为常见的纹饰,制器待半干时,用缠有绳子的工具拍印在陶坯上,故在陶器上印有密排的绳纹,多出现于陶器的腹部。折线纹是水波纹的一种表现形式,形象模拟水流动的形态,上山居民“缘水而居,不耕不稼”,展现出与生命意识相关的原始水崇拜观念。陶器的广泛使用提高了上山居民制造生产工具的能力,使之前的火塘围餐式分餐制走向真正意义上的分餐制,极大促进了人类文明发展与繁荣。

装饰纹样(手绘原创)

盛载功能(手绘原创)

三、上山文化之打制石器篇

上山居民除了使用陶器之外,还会使用其它生产工具吗?在上山遗址群中,出土了大量的石器,这是先民在生产过程中用来直接对劳动对象进行加工的物件,打制石器占多数,磨制石器为极少数。经考古学家研究发现,制作石器的原料多采自附近河滩中的鹅卵石,根据成因分类包括了火山和沉积岩等,按所含矿物颗粒大小则可初步分细颗粒和中粗颗粒岩石两大类。

打制石器(手绘原创)

磨制石器(手绘原创)

打制石器主要包括石片石器和砾石石器,其中石片石器的器形多为小型,主要原料为细颗粒岩石,颗粒细小、结构均匀细密,易剥出大的石片,经修理后,刃部较为规整,适宜制成盘状器、边刃器等工具,基本类似与旧石器时代晚期的石器组合;砾石石器则以粗颗粒岩石为主要原材料,结构不均匀,颗粒较为粗大,难以剥离出较大而形状规整的石片,但其硬度较高,宜用作锤击或磨制工具。

(一)上山先人的石片石器

上山先民制作石片石器的方法颇为容易,多利用打制剥离的石片和石核作为工具,剥下的石片是石器制作的初级产品,制作过程通常分为采集石料、打片到二次修理成器三个步骤,以锤击法为主要打击石片的方法,也可能有砸击法,包括了向破裂面、向背面、交互或错向修理。三位成年的上山居民在20小时内便能制作出35件可用石片,效率较高,但是制作的简易促进石器的快速生产和使用,故可能上山石片石器的使用时间并不长。

先人们的石片石器包括石片、石核、石片石器以及石核石器等,从类型上大体可将所有石片石器分为四类:1.侧刃石片石器,即选择石片一侧经二次加工后形成刃部;2.端刃或端刃兼侧刃的石片石器,即在石片与打击点相对的远端或远端及侧边都经过二次修理成器;3.盘状器,其数量相当可观,是用厚石片或石核制成,石片的各边都经过单向或错向修理,成为圆盘状多刃工具;4.小型尖状器,数量较少,是用厚石片在远端修出尖刃。上山所见石核数量似乎不多,用石核制成的石器数量也不多,如斧状器或部分盘状器,是在石核的侧边或一端用锤击法,交互或错向打击形成侧刃或多刃器。盘状器和砍砸器的数量也极少,主要是用直接打击法修理而成,盘状器从形态来看,有可能是从旧石器晚期圆形的刮削器或轻型砍砸器发展而来,其具体功能有待进一步研究。据报告,上山遗址西面的江西万年仙人洞遗址、浙江北面的江苏吴县三山岛旧石器晚期遗址、湖南省皂市下层和临澧胡家屋场都曾出现圆形刮削器或盘状刮削器,根据碳十四测年数据和陶片对比分析,大部分都晚于上山遗址的早期堆积。

(二)上山先人的砾石器

上山先民制作砾石器时是直接采用砾石打制成工具,在打制过程中剥下的石片是石器制作的废品,制作过程通常仅一个步骤,往往选择形态各异的砾石,直接在一端或不同边缘打制剥片后成型,制器更为简单,主要器形有穿孔石器、砍砸器、尖状器、磨石和石锤等,其中穿孔石器是选择圆形砾石,用琢击法在砾石中心部位两面敲琢对穿而成,但有些穿孔石器呈较规整的形状,经过一定的加工工序,穿孔石器的孔部有打磨的痕迹。砾石器中数量最为丰富的当属磨盘与磨棒,两者配合使用成为上山文化有特色的石器品种。磨棒的器形以扁形长方体为主,使用方式可分成三型:不规则型、单面使用规则型与双面使用规则型;磨盘可分为厚重型和扁平型两种,扁平型厚薄更均匀,使用面的形态均呈凹面,程度不等,最大磨盘的长度可达60cm。

石器功能 (手绘原创)

此外,上山先民也曾制作磨制石器,但数量极少,主要为石斧、石锛,另有石凿和砺石,用途很可能与木材的加工有关。通过同石料实验考古的微痕对比分析,显示上山石器曾用于加工竹木、加工动物、切割草本植物,这些都是史前社会经济的基本内容。同时,文化遗址出土的干栏式建筑基址表明,当时上山居民极大可能通过使用磨制石器有效提高加工大批量木材的任务,如多件长石片存在锯切、刮削竹木的痕迹, 石斧则用来砍伐竹木,另外一些石片存在加工兽骨和加工兽皮等的痕迹。据考古发现,出土于小黄山遗址中的大型石质研磨器,是现今保存最为完整且较为厚重的一件石磨盘,其重量高达30公斤,相较于打制石器相比,磨制石器是一种更费时费力的设计,但经过磨制的石器却有着使用寿命长、效率高与稳定性强等优点,它的出现说明上山时期人群流动性有降低的趋势。

石器功能 (手绘原创)

综观上山遗址群出土的诸多打制石器、磨制石器及切割工具,具有明显的由旧石器向新石器过渡的特征,反映出上山先民在原料选择上存在一定的模式,对于不同岩石及其特性有其独到的见解,能有意识地选择不同的石材制作不同的石器,说明他们在这一阶段已经能合理利用并改造自然资源。

参考文献:浙江省文物考古研究所:《上山文化:发现与记述》,2016;曹林:《金衢盆地河流阶地发育和环境变化》,2012;刘文庆、胡忠行:《金衢盆地自然环境演化基本特点与趋势》,1994;徐怡婷、林舟、蒋乐平:《上山文化遗址分布与地理环境的关系》,2016;芮顺淦:《浙江史前陶器艺术中的原始生命崇拜》,2008;孙瀚龙,蒋乐平:《浙江浦江上山遗址上山文化陶器类型学研究及相关问题》,2016;王佳静:《浙江浦江上山遗址打制石器微痕与残留物初步分析》,2016;徐紫瑾,陈胜前:《上山文化居址流动性分析:早期农业形态研究》,2019。

浙江省社科联社科普及课题成果

课题编号:21KPW01M

课题名称:长江流域的璀璨文明——上山文化

负责人:钱沉

推荐单位:金华职业技术学院

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com