蜀汉和曹魏谁是正统王朝(蜀汉和曹魏谁是正统王朝)

三国鼎立时期,魏国曹丕是继承了中原王朝的正统皇帝,蜀汉刘备、东吴孙权只是割据政权自立的皇帝。

这原是一千多年来历朝历代,包括晋朝、南北朝各国、隋朝、唐朝、北宋的君主大臣皆认可的史实。

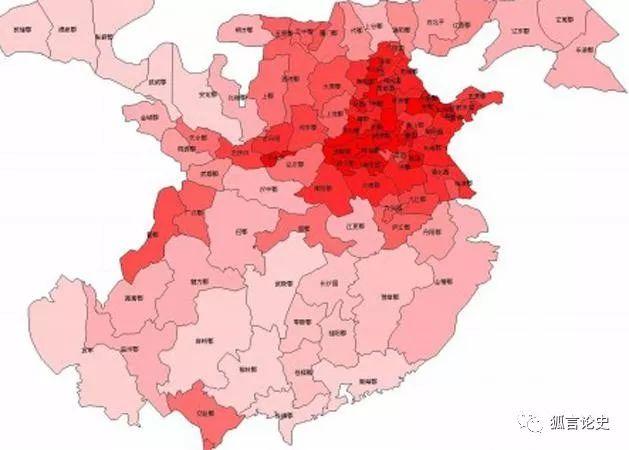

现代人单看三国鼎立时的地图,大约会有蜀吴两国地域广阔,两者之和竟可与曹魏抗衡的错觉。

而事实上,两汉时期天下共分十三州,曹魏王朝占据中原地区整整九州之地,再加上荆州和扬州的一部分,代表中央政府,是为正统王朝;

蜀国仅占据益州一个州,东吴占据交州加上荆州、扬州的大部分地区,两国是偏远割据势力。

蜀国吴国看似地方不小,但从人口密度和开发度而言,两国加起来也只相当于十分天下有其七的曹魏的一半。

汉朝人口密度图:颜色越深,代表人口密度越大;颜色越浅,代表人口密度越小。

如果类比于近代中国版图,蜀国相当于占据了东北三省;吴国相当于占据了地广人稀的新疆、青海、西藏;而魏国则相当于传统的中原汉地十八省地盘,还要再加上内蒙古。

那么这样的三方势力,谁为正统,谁为割据,不是一目了然么?

明清之前的一千年里,原本并没有“三国”,只有“魏晋时期”。曹魏正统说之所以在明清之前的各朝,一直是官方主流说法,首先当然是因为曹魏王朝按“禅让”的合法程序,全盘继承了东汉王朝的社稷和中枢官僚系统。之后一统天下的西晋王朝,同样是依样葫芦,全盘继承了魏朝的社稷和中枢官僚系统。

灭蜀者魏,晋受魏禅,承魏制,这是没有任何人否认得了的基本史实。因此《三国志》中尊崇魏朝,以曹操为太祖武皇帝,将曹魏诸帝皆为正统入本纪,而以蜀吴诸帝为割据政权首领,入列传,这也是任何后世人修三国史都不可免的。

魏太祖武皇帝:曹操

事实上,《三国志》也是晋朝人陈寿分别写就的《魏志》《蜀志》《吴志》三本书的合称,原本并不是一套书,否则,将割据政权蜀汉和东吴,和正统王朝曹魏并列合称,在晋朝就是政治不正确了。

陈寿原本是蜀人,刘禅是其故君,谯周是其恩师,因此对蜀国相对推重,所以虽然同样只列入列传,相比对东吴诸帝直呼其名,陈寿尊称刘备、刘禅为先主、后主,符合魏晋时期崇尚崇尚的礼法道义,若不如此,反要受时评非议。却并非是只有益州区区一州的蜀汉,在当时人心目中的地位,更高过占据荆州、扬州、交州三州之地的东吴。

(即使如此,《晋书·陈寿传》尚且认为陈寿对诸葛瞻评价不公,有挟私报复嫌疑,却遗漏了陈寿曾时任蜀汉卫将军的姜维或诸葛瞻之主簿,曾任蜀汉东观秘书郎、散骑黄门侍郎等重要官职的记载。)

《华阳国志陈寿传》:【初应州命卫将军主簿、东观秘书郎、散骑黄门侍郎。大同后察孝廉,为本郡中正。】

东晋偏安江左后,因为自己丢失了中原地区,若再主张「得中原者为正统」,不免颇有些尴尬。权臣桓温的幕僚习凿齿率先提出否定曹魏的合法性,鼓吹三国皆为割据政权,并无正统。

然而习凿齿的本意,却是主张司马懿祖上为东汉名臣,而且司马宣王又心存汉室,可谓于汉室有德,故晋朝可直接继承东汉。

这样就把司马氏祖孙三代篡夺曹魏政权的事迹,全都给洗白了。贬低魏,最终目的是为了洗白晋朝建立的“原罪”,而且也只是他的一家之说,从未成为主流,更勿论得到当时晋朝官方认可。

后世论者,颇有以为“习凿齿首倡蜀汉正统论”,实为一厢情愿的误读。

唐朝立历代帝王庙,魏武帝曹操和秦始皇嬴政、汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀、晋武帝司马炎、北魏道武帝拓拔跬、北周太祖宇文泰、隋文帝杨坚等八位王朝开国皇帝一同入祀。

唐朝对曹操,依旧尊称为“魏武帝”,如唐太宗李世民写就《祭魏武帝文》。李隆基幼年时也以曹操的小字“阿瞒”为名,以示对其英武事迹的效仿。

李世民撰写《祭魏武帝文》

一直到了南宋,以理学大师朱熹为代表的一些儒生才发明出“蜀汉正统论”。

朱熹在其《通鉴纲目》中,以蜀汉、南朝为正统,以曹魏、北朝为僭伪,其目的无非是因为此时宋朝自己丢失了中原地区,却还要自居为正统王朝,所以将偏安的南宋类比于历史上的蜀汉政权和南朝宋齐梁陈四朝,而把北方的金国类比于历史上的曹魏和北魏、北周。

【此犹宋太祖篡立近于魏而北汉、南唐亦近于蜀,故北宋诸儒皆有避而不伪魏。高宗以后,偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金,故南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。】——《四库全书总目提要·三国志》

朱熹虽做如此主张,但此说在南宋同样没有能够成为官方主流意见,一直到了明朝时,朱熹学说已经成为了儒家统治学说,科举必考内容,经过百余年演进,到明朝中后期,士大夫们才逐渐认可了“蜀汉正统论”。

明朝官方的历代帝王庙,只祭祀汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀、唐太宗李世民、隋文帝杨坚、宋太祖赵匡胤、元世祖忽必烈这几位大一统王朝的开国皇帝,后来又以种种理由先后罢去杨坚和忽必烈的祭祀,却已经始终不再有曹操的身影,而将其和南北朝时期的拓跋珪、刘裕等人一样,视为非大一统王朝的帝王。

到了清朝,情况又发生变化。满清八旗在关外时以《三国演义》为军事教科书,以关羽为战争守护神,对蜀汉的推崇无以复加,所以他们正式从官方层面确立“蜀汉正统论”,将曹魏当做类似王莽的新朝、武则天的周朝一样的僭伪政权。

满清的历代帝王庙中,整个三国时期,仅仅供奉了蜀汉昭烈皇帝刘备一人,并以诸葛亮、赵云二人陪祀,同时又另外建关帝庙祭祀关羽,可为明证。

从朱熹到满清的“蜀汉正统论”,最荒谬的地方,是主张晋朝通过灭亡“正统”的东汉继承者蜀汉,才获得了政权的合法性;

然而谁都知道攻灭蜀汉的并非是晋朝,而是魏朝,司马昭当时是魏朝的晋公,邓艾钟会当时是魏朝的将军,刘禅也并非向晋朝投降,而是向魏朝投降。

虽然彼时的魏朝皇帝曹奂,也和曹操执政时的汉献帝一样,就剩下个招牌了,但是这就是礼制道统,程序正义,是必须要坚持传承的。

如果否认司马氏执政时期的魏朝,那么汉献帝之许都政权,甚至完全依赖军阀曹操而建立,其合法性又何存?

朱熹同时否定了北朝合法性,不承认隋朝继承北魏-西魏-北周的道统,主张隋朝通过灭亡南陈,来获得正统王朝合法性,倒还勉强能自圆其说,但是用来解释魏晋时期,就完全不成立了。公元263年蜀亡,公元266年晋立,中间这3年的空窗期,正统王朝又该是谁?没得闹出大笑话。

辨析一个王朝是否正统,成败论确实高于延续论。所以王莽的新朝政权,明明也是走了完整的禅让程序,然而统治天下十余年后,却被刘秀复辟汉朝后,强行宣布其是僭伪政权,并得到后世二千年历代史家认可。然而即使如此,为了避免大空窗的尴尬,史家还是“篡位奸贼”王莽的年号来纪年。

蜀汉政权要是有能力北定中原,攻灭魏晋,和刘秀那样再兴汉室。那之前呆在四川割据的那些年,当然也可以同样被洗白成“正统”。既然蜀汉反而被魏灭了,蜀汉皇帝刘禅变成了魏帝国的安乐县公,当然就只能永久在历史上当个割据政权了。此所谓成王败寇。

虽然到了满清时期,基于他们自身的政治目的,不断抬高蜀汉地位,但即使改书狂人乾隆帝(爱新觉罗·弘历),也终究不会去把陈寿《三国志》里的“蜀主”改成“汉帝”,给刘备刘禅们立本纪,顺便把曹操的《魏武帝本纪》改成《“汉贼”曹操传》,就是这个缘故。 ——你自己不争气,却让后人怎么好意思吹呢?

满清灭亡后,大文豪鲁迅等人掀起新文化运动,破除封建传统观念,倡导为曹操翻案,一代伟人开国领袖,更多次称赞曹操为一代英雄。曹操和曹魏王朝被强加了数百年的“僭伪”罪名,至此烟消云散。

时至今日,主张曹魏王朝为承接汉朝和晋朝之中央政权“魏晋派”,和主张魏蜀吴皆为割据政权,三国无正统的“三国派”,成为史学界并行主流说法。

其实蜀汉、东吴之于曹魏,就如同后蜀、南唐之于后周,无论疆域人口都差相仿佛。要么就只承认周秦汉晋隋唐宋明这些大一统王朝,余者皆为割据政权,当然可以;

如果一方面认可五代的后梁、后唐、后晋、后汉、后周是正统王朝,南唐、北汉等十国是割据政权,那么魏朝当然亦为正统王朝,曹丕曹睿为正统帝王,而蜀汉和东吴皆为割据政权,刘备和孙权为割据政权首领,否则就是尚难脱离满清数百年意识形态影响,赤裸裸双重标准了。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com