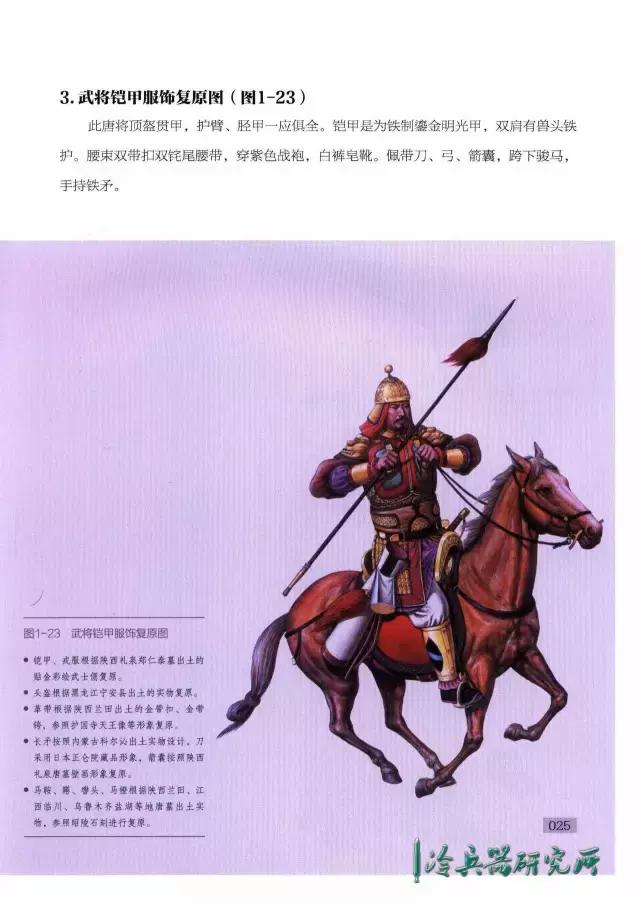

唐朝为啥设置节度使(天宝十节度使为何从大唐的边防支柱变成了藩镇之祸)

节度使的正式设置于唐睿宗李旦时期,初期只是将之前不常设的“行军总管”之职与“都督州”建制固定化。最初节度使的任务是提高边境地区军队战斗力,在唐进入全面扩张期后,由于长征之兵日益增多多,节度使的职权也逐渐发生了变化。

节度使本来是设置于沿边各地,有利于捍御外来的强敌,保障边陲的安全。玄宗开元年间,全国亦只有安西(驻地在今新疆维吾尔自治区库车)、北庭(驻地在今新疆吉木萨尔破城子)、河西(驻地在今甘肃武威)、朔方(驻地在今宁夏回族自治区灵武)、河东(驻地在今山西太原西南)、范阳(驻地在今北京)、平卢(驻地在今辽宁朝阳)、陇右(驻地在今青海乐都)、剑南(驻地在今四川成都)等节度使和岭南五府经略使(驻地在今广东广州)。

在面对有较大边防压力的边境州府中,这套方法能够非常有效的抵御外敌的入侵。边疆军事长官权利较为集中,有能力加强边防军团的战斗力(兵力补充,武器装备补充)。地方军事实力较强,可以随时应对外敌的大举入侵。藩镇在其发挥作用的百年内,一直能够比较有效的对付边疆民族的入侵。但在募兵制的前提下,问题也就出现了。因为在募兵士兵看来,军饷是节度使发给士兵的,节度使成为士兵最为熟悉且具体的效忠对象。节度使作为士兵的衣食父母,使得士兵自然会毫不犹豫地去执行节度使的命令。

然而藩镇节度使权力太大,中央很难有效的制约他们。而且权力生腐败和野心,虽然节度使都是起先所谓的绝对忠臣,但是政治斗争中并无忠臣一说!再忠于朝廷的人,也会很快变为只知维护自己利益之徒。一旦节度使认为自己有能力和中央对抗,结果往往都是反叛一条路!在封建社会,造反这件事不是看将领有没有造反的想法,而是看将领有没有这个能力。即使将领自己不想造反,也会很有可能为形势所迫而造反。其实制度上的缺陷才是安史之乱的根本所在!

▲ 天宝十节度使

这里对天宝十节度做一简介:

范阳节度使,临制奚、契丹,治幽州(天宝时为范阳郡),统辖经略军、静塞军、威武军、清夷军、横海军、高阳军、唐兴军、恒阳军、北平军,管兵九万一千四百人。天宝时节度使为裴宽、安禄山。平卢节度使镇抚室韦、靺鞨,治营州(柳城郡,今辽宁朝阳),统辖平卢军、卢龙军、榆关守捉、安东都护府,管兵三万七千五百人。天宝时节度使为安禄山。

河东节度使防御突厥,治太原府(今山西太原西南晋源镇),统辖天兵军、大同军、横野军、岢岚军、云中守捉及忻州(定襄郡,今山西忻州)、代州(雁门郡,今山西代县)、岚州(楼烦郡,今山西岚县北)三州郡兵,管兵五万五千人。天宝时节度使为田仁琬、王忠嗣、韩休琳、安禄山。朔方节度使捍御突厥,治灵州(灵武郡,今宁夏灵武西南),统辖经略军、丰安军、定远军、东受降城、中受降城、西受降城、安北都护府、单于都护府,管兵六万四千七百人。天宝时节度使为王忠嗣、张齐丘、安思顺。

河西节度使断隔吐蕃、突厥,治凉州(武威郡,今甘肃武威),统辖赤水军、大斗军、建康军、宁寇军、玉门军、墨离军、豆卢军、新泉军、张掖守捉、交城守捉、白亭守捉,管兵七万三千人。天宝时节度使为王倕、皇甫惟明、王忠嗣、安思顺、哥舒翰。安西节度使,又称四镇节度使、安西四镇节度使,抚宁西域,治龟兹城(今新疆库车),统辖龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇,管兵两万四千人。天宝时节度使为夫蒙灵曜、高仙芝、王正见、封常清。

北庭节度使,防御突骑施、坚昆(黠戛斯),治北庭都护府(治庭州,今新疆吉木萨尔北破城子),统辖瀚海军、天山军、伊吾军,管兵两万人。天宝时节度使为来曜、王安见、程千里、封常清。陇右节度使备御吐蕃,治鄯州(西平郡,治今青海乐都),统辖临洮军、河源军、白水军、安人军、振武军、威戎军、莫门军、宁塞军、积石军、镇西军、绥和守捉、合川守捉、平夷守捉,管兵七万五千人。天宝十三载又于鄯、廓、洮、河四州之西增置宁边、威胜、天成、振威(吐蕃雕窠城)、神策、金天、武宁、曜武八军。天宝时节度使为皇甫惟明、王忠嗣、哥舒翰。

剑南节度使西抗吐蕃,南抚蛮僚,治益州(蜀郡,今四川成都),统辖团结营、天宝军、平戎军、昆明军、宁远军、澄川守捉、南江军及翼州、茂州、维州、柘州、松州、当州、雅州、黎州、姚州、悉州等州郡兵,管兵三万九百人。天宝时节度使为章仇兼琼、郭虚己、鲜于仲通、杨国忠。岭南五府经略使绥静夷僚,治广州(南海郡,今广东广州),统辖经略军、清海军,直辖广管诸州、兼领桂、容、邕、安南诸州郡兵,管兵一万五千四百人。天宝时裴敦复为五府经略使。至德元载改为节度使。

▲ 唐代穿绢甲武士形象陶俑

从节度使的设置上,我们也能看出唐代的军事布局,以及主要的用兵方向:

第一个要点(平卢、范阳、河东三镇)——北方东线初期是应对东突厥与高句丽,在太宗和高宗击破这二者后,该方向的主要任务逐渐变成了应对新兴的契丹势力。顺便提一句,契丹在唐朝已经十分兴盛,在武后时代给予唐军重击;而安禄山本人的第一桶金也是从契丹人身上获得的,后来契丹人也差点在战场上杀死安禄山。

第二个要点(北庭、安西、河西、陇右四镇),北方西线其基本目的在守卫长安——关中以西的战略要地,而主要目的在于争夺对西域贸易要道的控制。前期主要敌人是突厥势力,后期敌人变为吐蕃。从某种意义上可以说,唐建都长安,正是其扩张战略的规划而决定的——建都长安才能更方便的争雄西域。其中值得注意的是河西与陇右两镇兵力十分雄厚,远远大于安西、北庭(当然,这也与补给难度有关,毕竟陇右背靠关中,人员与物资调运方便;安西镇想依靠从关中千里转运,是非常不现实的,只能依靠当地的产出)。可以推断,在天宝时期唐朝在西方战线上的主要的思想是防御,而非进攻。

▲ 吐蕃甲胄

第三个要点(剑南、岭南),西南战线主要还是防御吐蕃从高原直下蜀地,由此可见此时的吐蕃何等兴盛,竟然需要大唐在两个方向上防备。造成这一点的原因,也与圣君李世民不无关系——文成公主进藏带去了大量先进技术,让吐蕃在技术上发生了巨大的进化;似乎事情总是这样,中原王朝将先进技术输送给四方蛮夷,以为可以依靠文明教化四方;而蛮夷们学得先进的生产与军事技术后的第一反应就是入侵中原。中原统治者希望以文明同化各族,却没想到被学去的只有先进技术,礼教却被弃之不用。(或者说只进行了部分学习,只是学习了如何加强自身集权统治,而没想过要“知恩图报”)

第四个要点(朔方)关中北大门,自秦国设九原郡防备匈奴,到汉武帝于河南地营建朔方。定都长安的中原王朝,都极力维持其在河套平原的统治。盖因此处对守卫关中地区的重要军事意义。守卫住朔方,中原王朝就等于在草原上插进了一把刀子,强盛时这里是征伐草原的出发点;衰落时这里是守卫中原(燕云以西战线)的第一线。

本文经指文烽火工作室授权发布。主编原廓,作者廉震。任何媒体或者公众号未经书面授权不得转载。

获取更多冷兵器知识内容请关注lbqyjs

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com