上海麦乳精小时候的味道(冲最浓的麦乳精)

零食,顾名思义,就是那些正餐之外的小食。

一盒薯片、一包辣条、一颗糖果或者是一罐肥宅快乐水,现代人的零食不仅是为了满足口腹之欲,也是为了在最短的时间里提升幸福感。

几十年前,一块包装简陋的水果糖足以让小孩子高兴半年,冬天里的一串冰糖葫芦,甚至有可能成为他一生难以忘却的记忆。

如今,为了这稍纵即逝的幸福感,中国人一年要花掉2万亿人民币,各种网络平台上,有关零食的话题,也总是流量担当。

这一切的变化,就发生在短短的几十年。

01 中国人是什么时候开始吃零食的?在中国古代,存在着类似于零食的点心。

因为很长一段时间,中国人都是“两餐制”的,上午一顿饭,下午一顿饭,中间隔了大半天的时间。这么长的时间,有时候肚子会不答应,于是“零食”就起到了重要的充饥作用。

不过在中国古代,并没有“零食”这一说法,这顿加餐有很多叫法:糕点、点心、茶点……元朝诗人方回著了一本书叫《古今考》,书中提到:“近世东南省斗学粮养士……多止两餐,日午别有点心。”

而在《红楼梦》中,曹雪芹笔下的荣国府同样是一日两餐制,这也是满清贵族的日常。也正是因为这两餐制,《红楼梦》也留下来许多令人印象深刻的点心:碧粳粥、山药糕、糖蒸酥酪、桂花糖蒸栗粉糕、菱粉糕、鸡油卷儿、奶油炸的小面果子……

驴打滚,北京有很多点心跟宫廷扯上关系,其实很多也是有依据的。图/bilibili

不过这些点心主要目的毕竟还是充饥,与现代概念的零食还是不同。

现代概念的零食,特指食用场景和目的并非主要为填饱肚子而是为了解馋的食品。

现代零食的兴起,其实是伴随着城市的发展,人们出现的越来越多的娱乐休闲活动,根据美国作家安德鲁.F.史密斯撰写的关于食物史的书籍,最初,零食在马戏团和展会上开始兴起,比如爆米花、花生都是经典的现代零食。

中国零食开始兴起,也是清末民初伴随着戏园子、茶馆这类消费文化开始兴起的,传统的零食像是干果蜜饯,创新的零食诸如传统相声《叫卖图》中提到的“药糖”等等。

药糖,实际上就是把砂糖熬到一定火候,再加进各种中药材。

不过在那时,中国人的零食也就这几样可选的,也只有极少数的人会有吃零食的习惯。那几十年之后,是什么让中国人爱上零食,并创造出一个“零食帝国”?

02 零食前传:一块糖也曾是奢侈品

如今,很多爷爷奶奶辈的人并没有吃零食的习惯,不是不好吃,而是在他们的成长印记中,零食几乎是一个不存在的东西。

毕竟在物质不充裕的时期,吃饱饭才是头等大事,谈零食太奢侈了。那时候,谁家的父母要是能给孩子买块糖,那个孩子绝对能成为街上最靓的仔。

非要说有什么零食的话,基本也就是些农副产品了:应季的蔬菜、廉价的水果,山上的野果、树上的榆钱儿甚至也都能成为零食。

到了20世纪60年代,出现了一种至今都让很多人难以忘记的零食——古巴糖。

古巴糖。图/《60年代小学生的零食》

1960年11月17日,切·格瓦拉率领古巴经济代表团访问中国,为了“有力支援古巴的经济建设”,中国从那个时候开始进口古巴糖,从此古巴糖走进了亿万中国人的生活,与中国人的生活有了密切的联系。

1960年11月毛泽东会见来访的古巴领导人切·格瓦拉

今天看来,古巴糖并不是什么稀罕玩意儿,它只不过是糖从甘蔗提取出来之后,粗加工而成的硬糖块,而且由于使用食盐作为结晶核,又没有过滤杂质,所以古巴糖的口感并不好,有一股苦咸味。

但对于那个年代的孩子来说,这块糖是苦涩生活中不多的一股甜味儿。

在古巴糖进入中国的同时,中国本土的糖果也开始生产了。

50年代初,几位老师傅根据大连传统酥糖的特点加以改进,发明了红虾酥糖,选用砂糖、葡萄糖浆和北京特有的二八麻酱,口感酥脆,甜中带咸。

上海奶糖,上海的奶糖其实是模仿英国的牛奶糖,国产奶糖更加柔韧,也依赖人工制作。在大家生活还没有那么丰富的日子里,上海奶糖就是小朋友们最高级的零食,更有吃奶糖等于喝牛奶的说法。

最出名的上海奶糖自然就是大白兔奶糖。1959年上市的大白兔奶糖,最初主要是供应出口,后来才在国内售卖。

即便如此,普通家庭的孩子也是想都不敢想的。1948年出生的美食学者赵珩曾回忆说:“像上海大白兔这样的高级糖,那时就是五块一斤。五块钱在那时是什么概念?在食堂顿顿有肉吃一个月还有富余。”

更多的孩子只能趁过年时家里招待客人,吃上一块硬硬的水果糖。

03 零食萌芽:爆米花机“嘭”出的幸福从20世纪70年代中后期开始,中国人的日子一天天充裕起来,随着物质生活的丰富,很多城市孩子的童年,已经不再有饥饿记忆。

那个时候的孩子每年都会有一场零食大赏——春游,牛肉干、午餐肉、果冻、蛋糕、面包、动物饼干……都是很多人至今也难以忘记的甜蜜味道。

除此之外,一批堪称经典的零食也出现在孩子们的生活中,直至今日,仍然惹人爱。

与现在电影院里充满着奶油香气的爆米花相比,七八十年代的爆米花显然是粗粝的。没有什么专用的爆米花机,煤炉、铁桶、编织袋,孩子们在一圈一圈的旋转中等待了爆米花的出炉。

等待的过程既兴奋又害怕,期待最终“嘭”的一声带来味觉、视觉、听觉的多重体验,又害怕声音太大,早早地捂上了耳朵。

如今爆米花的香气越来越浓、口感越来越好,但就是少了“嘭”的那一声带来的满足感。

麦乳精

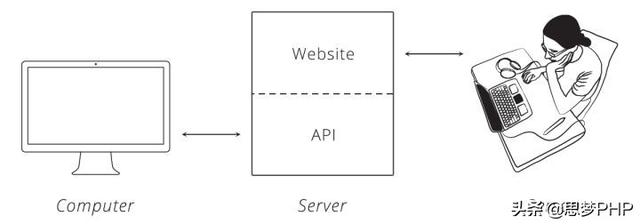

麦乳精,本质上是一种固体饮料,核心成分就是麦(麦芽)乳(牛奶)精(糊精),当年简直是探亲访友、看望病人必备的营养品,而小孩子自然一下子就爱上这香甜的滋味。

到了八十年代,碳酸饮料也越来越多的出现在孩子们的零食谱上。可口可乐在那个年代显得过于贵族,北京的北冰洋、天津的山海关、上海的正广和、沈阳的八王寺、西安的冰峰……这些才是孩子们的日常。

糖果作为零食最重要的组成部分,在这时也开始花样翻新的吸引着小孩子,不管是足球巧克力还是金币巧克力,尽管它们的主要成分都是代可可脂,吃到嘴里也是一股廉价的味道,但花样翻新的包装,总是能触动柔软的心。

麦丽素

当然,那时的孩子对巧克力最深的印象莫过于麦丽素,柔软酥脆的奶球外边裹着一层代可可脂,不仅美味,也是各种cosplay时重要的道具。

泡泡糖这个发明于1928年的糖果也进入到了中国。起初是小卖部里的窗口旁,总是摆着一个大玻璃罐子,里边装着做成西瓜模样的泡泡糖。小孩子去帮家里打个酱油,遇到找不开零钱的时候,店家就会说:“我找你两个泡泡糖吧。”

后来出现了有包装的大大泡泡糖,还有的泡泡糖会在里边塞贴纸、塞连环画,有时候,泡泡糖反而显得不那么重要了。

无花果零食

和泡泡糖一样廉价的还有无花果。这个叫无花果的零食其实跟现实中的无花果没有任何瓜葛,一般是用木瓜丝甚至萝卜丝制造的。但在孩子们的心目中,真的会以为无花果就长这样。

04 零食崛起:零食不只是用来吃的

到了20世纪90年代中后期,对于吃得越来越饱的孩子们来说,零食不再只是用来解馋的了,更重要的是刺激。

首先是味觉上的刺激,辣条开始兴起了。那时候,还不都是叫辣条,有的叫素牛排,有的叫烤鸭,甚至还有叫唐僧肉的,尽管它们事实上都是豆制品。

图/BBC纪录片《中国新年》

放学之后,在学校门口的小卖部买上一包辣条,越吃越辣,完全停不下来。

对于糖果,小朋友们已经不满足它带来的甜味了,生产厂商们也只能在口感和造型上开始下功夫。

拥有刺激口感的“跳跳糖”,一放嘴里就劈里啪啦跳、跟放炮似的——

涂在嘴唇上然后再吃掉的“口红糖”——

可以戴在手上吃的“戒指糖”——

可以吹响的“口哨糖”——

膨化食品也在这一时期大举“入侵”:奇多、乖乖、浪味仙、虾条……

不久,膨化食品的生产商们发现,光拼口味是不行的,他们也开始往袋子里塞东西了,相信很多80后和90后小时候都积攒过奇多圈和奇多三国卡。

但要说攒卡片这事儿,没有谁能超过干脆面了。

在二十世纪八九十年代,方便面进入中国后,立刻抓住了孩子们的味觉,孩子们标新立异的把方便面捏碎了吃,而康师傅和统一两大方便面厂商,也分别推出了小虎队和小浣熊两大干脆面品牌。

1997年,小虎队在干脆面里开始塞入旋风卡,随后又借助98世界杯的热潮,塞入球星卡,立刻引发了一波集卡热潮。

而最成功的,是小浣熊干脆面在1999年推出的水浒卡。当时,几乎全校的男生都在一包一包的变着花样的吃干脆面,只为多吃出一张新卡来;一到放学,学校周围也立马形成了一个“黑市”,大家的卡片都在互通有无。

而如今,一套品相良好的普通卡,收藏价格能达到2000元。

随后的日子里,奶茶、薯片、蛋黄派……轮番登场,中国人对于零食的选择也是越来越丰富。

05 今天,零食已经不再是小孩子的专属

兜兜转转几十年,零食在中国似乎一直是小孩子的食物。直到最近几年,从小吃零食的那一代人长大了,情况也开始发生变化了。

有数据显示,23-28岁年龄段的消费者是零食消费的核心人群,19-28岁的年龄段的消费者对零食消费的偏好度最高。

与小学生钟爱“五毛零食”不同,长大成人的80后、90后们,随着消费能力的增加,对零食的选择也是越来越挑剔。

进口零食现在是食界的半壁江山

比如辣条,这个经典的“五毛零食”伴随着消费需求的提高,也开始走“高大上”的路线,五六块钱一包的辣条随处可见。

与此同时,对于健康零食和进口零食的选择,也成为一种风潮。在这样的背景下,中国人在零食上的花费也越来越多。

2019年5月,商务部发布的《消费升级背景下零食行业发展报告》显示,中国目前零食行业年总产值已达到22156.4亿元。

06 是什么促使中国人吃掉了那么多的零食?

最重要的当然是生活水平的提高,一方面是在正餐之外有了越来越多的选择,另一方面也是因为从小生活在物质充裕时代的孩子们长大了。

那些伴随着他们成长的味觉、嗅觉和饮食习惯,在今天也成为了零食消费动力源之一。

当然,现代零食最根本的不是垫饥解饿,近些年随着人们休闲娱乐活动增加,碎片化时间增多,零食出现的场景和频率也在增多。

在物质、生活、精神娱乐多方面的作用下,零食,这个看似不起眼的休闲食物,成为时代发展最好的注脚。

07 变的是零食,不变的是愉快时光

进击的零食与退却的主食,大概每个人都能清晰感知到这种此消彼长的变化。走进超市,零食占据要津,构成了超市绝对的灵魂。薯片鼓胀的包装,饮料丰富的色彩,咧嘴笑的MM豆,簇拥着接受检阅。

如今的80后、90后,只要是个淘宝客,谁没在“三只松鼠”“良品铺子”“好想你”下过单呢?为线下的脏脏包、鲍师傅、喜茶、鹿角巷甘愿排长队者也不在少数。更馋一点,没准一冲动就去东京六本木买个羊羹,去巴塞罗那老城区吃个Tapas。移动化、电商化,全球化让零食越来越多元,供给与消费更精准对接。视野一扩大,食物一交流,人们发现,天下好吃的零食太多了!

零食高油高糖,吃多了当然得“自罚”“谢罪”,但若将它看作一种记忆体,它就没有那么“罪恶”。因为与零食一起定格的,往往都是我们的愉快时光。

来源:腾讯新闻知识君

编辑:星

关注“广东共青团”B站、抖音、微博

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com