张元济先生(高凤池日记中的张元济)

一 早期商务印书馆中的教会派和书生派

按陈叔通在《回忆商务印书馆》(1960年1月17日)一文中所言,“原来商务的主要人物大体上可分为教会派和非教会派两派。最初创办人全是同教会有关系的,夏瑞芳、鲍咸昌、高凤池等全是教会中人,张元济是非教会的。”此处只说张元济是非教会派,而不是书生派。

1912年至1925年任职商务的章锡琛在《漫谈商务印书馆》(1964年)一文中进一步指出:

当时馆内已有“教会派”和“书生派”的名称。教会派对公司往往公私不分……夏被刺后,教会派准备由二鲍的儿女亲家高凤池继任总经理。他是个没有文化的工人出身,没有夏瑞芳的才干,自高自大,一贯以创业的老板自居,为职工所不满。因此大多数董事主张请菊老继任,教会派却极力反对,董事会为了调和矛盾,决定在总经理之上设监理二人,由张菊生和高凤池担任,但不管实际事务,另聘大股东印有模为挂名总经理。次年11月,印在日本去世,由高凤池暂代。后来选任鲍咸昌为总经理,李拔可(宣龚,书生派)和王显华(教会派)为经理,形成对峙的局面。但教会派人能力薄弱,除印刷方面外,馆内外都对菊老特别信任,因而教会派势力逐渐衰弱。

章锡琛则明确指出商务内部有教会派和书生派之分,而高凤池和张元济分别为两派推出的代表。他对教会派做出了“没有文化和才干”的负面评价,以后的有关研究均从此说。

1926年,59岁的张元济主动退休;1927年,64岁的高凤池接着退休。特别是1929年11月总经理鲍咸昌去世之后,教会派逐渐凋零,其二代如夏瑞芳之子夏鹏、鲍咸恩之子鲍庆林等不堪或者不就大任,王云五担任总经理意味着书生派终究占了上风。

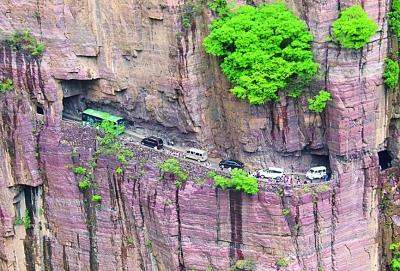

高凤池像

张元济和高凤池在商务印书馆的管理层面共事12年之久,共事而不和谐,其经历对双方而言都甚不愉快。张元济1920年辞去经理职务之后,在给好友梁启超的回信中提到自己辞职的理由:

缘与总经理高君翰卿宗旨不合,弟意在于进步,而高君则注重保守。即如用人,弟主张求新,而高君则偏于求旧。隐忍五年,今乃爆发。

因此他和高凤池之争实际上是进步与保守之争,是用人新旧之争,事关全国乃至远东第一、位居世界前三位的商务印书馆应往何处去的重大选择。毕竟在五四新文化运动的大背景下,商务印书馆已呈落后、保守之态势。

此次张元济以退为进,逼迫高凤池和自己同居监理之位,鲍咸昌担任虚职性的总经理兼印刷所所长,书生派的李拔可、教会派的王显华同为经理,又引进王云五担任编译所所长,为把商务带向更加远大的前景做了较好的制度安排,顺应了历史潮流。

以往论述中对高凤池的评价,都是从张元济、陈叔通、章锡琛或者他人之口说出。而高凤池对张元济的亲口评价、对自身出版生涯的叙述几无,略见于《本馆创业史》(参见《商务印书馆九十五年》),也就是说在以往对张高之争、书生派和教会派之争中,完全是一边倒的态势,没有来自高凤池一方的“呈堂证供”或者“自辩”。这次对高凤池日记的发现,应该是一个很好的开始。

民国时期上海四马路棋盘街,高凤池一生志业中最重要的商务印书馆和五洲大药房皆在此处

二 高凤池日记的发表

高凤池日记的内容主要刊登于《明灯》杂志。《明灯》是上海广学会发行的一份综合性杂志,创办于1921年9月,止于1941年11月(第294期)。它由谢颂羔、陈德明编辑,曾与《道声》杂志合刊为《明灯道声非常时期合刊》《明灯道声合刊》。高凤池的日记从《明灯道声非常时期合刊》1939年9月(即《明灯》第268期)起连载,终于1941年8月(第291期),除了1940年2月(第273期)、1940年6月(第277期)、1940年11月(第282期)和12月(第283期)未刊登外,总计24期。另外,在《通问报》1942年第1778期还刊登了一次。先后名为《高翰卿近九年日记选抄》《高翰卿近十二年日记选抄》,由此可知从1930年直到1942年,高凤池一直在写日记。

在《明灯道声非常时期合刊》1939年9月首次刊登高凤池日记之时,他在正文之前撰有《自序》一篇:

一物之微,得失存亡,似有定数,虽历经厄劫,以为毁亡,乃荏苒辗转,每在无意中获得,往往有之,其余日记失而复得之谓欤!当去年“八一三”沪战发生,仓猝出走,凡家具、服饰、书籍、古玩,均不及携带,被窃一空,所值巨万,殊属可惜!其中尤使余懊伤不置者,为日记八册,积七年之久,无论寒、暑、病、健,未尝间断,人虽视若刍狗,我乃珍同拱璧。自美租界开放出入后,曾一再搜寻,杳无影迹,以为毁灭无疑;不意于三月之杪,发现于宅边污潴之中。余见之,欣喜欲狂,惟经半载之久,历遭雨雪风沙,践踏畜矢,因之破烂漫漶,臭恶剥落,狼藉不堪。其中第四、第八两册,且凝结、破烂,不能开揭,全册三之一已剥落无存。故日记八册,非重行誊写不可,惟手续烦重,颇需时日,年来精力颓衰,疏懒无恒,书写迟滞,未知有恒竣事乎?踌躇再三,略书重行誊写日记缘起如右,并附旧日记摄影两帧于后。民国廿七年四月廿五日识于上海法租界迈尔西爱路客次。

高凤池从1930年初开始记日记,到1937年8月已有日记八册。“八一三事变”爆发之后,他仓猝离家避难,损失巨大。等他回家之时,珍同拱璧的日记不见踪影,让他懊伤不已。不料三个月之后,日记被发现在宅边污泥之中,残破不堪。因此他请《明道》杂志记者帮忙整理发表。而这些发表的日记,经笔者整理的篇幅不到7万字,与已写日记相比,少了很多。

高凤池学生时代之著述

不像张元济,高凤池在商务任职时并未记有日记。与张元济日记重在馆事不同,高凤池日记则偏生活化,主要是“时事及家庭琐事”和“先贤近哲之嘉言懿行及个人平日之应世接物”。如果说张元济日记是“工作日记”,工作中有生活,简要记录,不重文采,那么高凤池日记就是“生活日记”,生活中有工作,铺陈文字,重在感悟。

日记署名是“凤池原作 君默抄录”。据笔者粗略之考证,抄录者“君默”为《明灯》杂志主编谢颂羔,即随后抄录时署名的“记者”。谢颂羔(1895—1974),笔名济泽。他出生于牧师之家,曾留学美国奥特朋学院、波士顿大学。归国后长期从事基督教文字出版及启蒙布道工作。著述颇丰,比如《游美短篇轶事》《艾迪集》《九楼随笔》《春草堂随笔》《圣游记》等。

此次整理的高凤池日记从1930年2月2日起,止于1936年5月19日。其本是私密,不为发表而记。如果公开发表,涉及到时人时事,难免有删改之处,或为稿主授意,或由记者操刀。高凤池日记发表的删节在所不免,但其史料价值的珍贵不言而喻。

三 高凤池日记中的张元济

在已发表的日记中,高凤池也有一些记录涉及到他与张元济的往来,以及对张元济的评价。高凤池在1930年3月25日的日记中写道:

张菊生君来托介绍其远族孤孩至孤儿院读书,据言:该孩四岁,父亡母不能守,该嫡派只此一孩,故欲设法栽培之。按菊翁对宗族极为重视,闻其谱系、祠堂、祠产等事,因修辑整理,颇费心力。又承其面赠商务在印之《百衲本二十四史》样本一册。闻此出菊翁积年累月,向各方搜集善本,日夜校阅,标注武英殿版舛误之处甚多。频年以来,专事搜集海内孤本旧书,校刊影印,一方保存国粹,不使湮没,一方利用商务设备,发展其志愿。

上述内容谈了两件事,一是张元济想介绍他年仅四岁的远族孤儿到高凤池创办的上海龙华孤儿院读书,引发他对张元济极为重视谱系、祠堂、祠产等宗族之事的赞同。二是张元济与其见面时送了商务印书馆正在印刷的《百衲本二十四史》样本一册,也就谈起张元济正在从事的古籍搜集、校勘、影印和出版工作,为的是“保存国粹”。与张元济退休后仍在商务从事出版有关的工作不同,高凤池则还在经营一线工作,但是在上海五洲大药房充任常务董事,另外还操心一些慈善和宗教事务。

1929年11月,商务印书馆总经理鲍咸昌病逝,其职位1930年2月由王云五接替,但他提出出国考察半年后履职。1930年9月9日王云五回到上海,9月11日即向商务印书馆董事会提出了科学管理计划。高凤池在9月12日的日记中提到董事会的开会内容:

下午六时,商务之董事会开于香港路银行俱乐部,王云五君于本年二月间往欧美考察工厂管理法,今事竣于前日返国,将经过情形报告一切,大致此后公司决定用科学管理。又详述设立研究科、工力比较科、成本会计科、预算科等十二项。又会议时,张菊生君提出总经理王君薪水之外,加赠公费洋三百元,经理李夏二君加赠公费洋各二百元,余因上次经理加薪,大闹工潮,时未一载,又欲提出此种新名目,恐再惹起工潮,故起而劝阻,张王二君辩驳甚剧。

在上海的银行俱乐部举行的是商务印书馆第376次会议,由董事长张元济主持。王云五提出的科学管理计划总计有2万字之多,涉及12项内容,但汇报时只是简略提到了大致内容。而《张元济年谱长编》还提到,此次董事会会议在此之外,还有其他议题:

请王拟具改良总务处组织草案,先生提议自本月份起,仍由公司致送王云五公费三百元,致送李拔可、夏鹏二经理各公费二百元。议决照办。

这实际引自《商务印书馆董事会会议记录簿》(稿本,商务印数馆藏),原文标明此次加薪是月薪,即王云五每月加薪300元,而不是一次性加薪300元。在1930年1月23日举行的商务印书馆董事会第369次会议,刚确定王云五的月薪为700元,而到同年9月其月薪即增加到1000元。

因此,对张元济的加薪提议,此次会议讨论虽然照办,但并非没有反对的声音。对经理层加薪鼓励,涉及的人虽少,但其后果可能甚大。当时的商务,屡有工潮发生,均是底层工人要求改善待遇,增加薪水。高凤池恐怕管理层动辄每月两三百元的加薪,会再次引起工人的不满,也许是出于个人意气恩怨,因此起而反对。提议的张元济和受益的王云五对此加以辩驳,但加薪的提案终获通过。高凤池在当日记下此事,终于九年之后公开。

高凤池演讲之报道

高凤池1934年5月5日的日记还提到了张元济夫人许氏的去世:

张菊生先生之夫人患肺癌病已久,医药罔效,日前逝世。今日在中国殡仪馆成殓,素车白马,吊客盈门,菊翁对此丧事,既不发讣,亦不开吊,一洗俗礼,殊为难能。

作为商务印书馆同仁,高凤池也参加了许氏夫人的大殓仪式,并非常认同张元济丧事简办的做法,认为“殊为难能”。

关于他和高凤池之争,张元济在1920年致梁启超的信中提到即人才之争。如果说张元济的人才观是“喜新厌旧”,那么高凤池的人才观是什么呢?请看他1935年7月27日的日记:

事业成败,全系人才,已如上言,故事业需才,犹鱼之需水。凡事得其人未有不成,失其人未有不败,此先哲先贤所垂训也。然而“知人善任”四字岂易言哉?在自己要有卓识之目光,宽大之胸襟,对他人既知其长,亦当知其所短,凡夸者未必有真才,貌亲者每怀诡诈。故曰:才不如德,巧不如诚,勇敢不如有恒,口辩不如沉朴。陆宣公曰:“听其言未保其行,求其行或遗其才,校劳者,则巧伪繁生,而贞方之人罕进,徇声华,则趋竞弥长,而沉退之士莫升。自非素与交亲,备详本末,探其志行,阅其器能,然后守道藏用者,可得而知,沽名饰貌者,不售真伪。”孔子曰:“视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉!”

余与某公共事多年,钦佩其才略智能,因其爱护公司之切,望治之殷,慕才若渴,有饥不择食之概,加以性之卞急,一般巧佼急进,持有片长者,乃效毛遂自荐,争露头角,伪媚饰非,初则如鱼得水,相见恨晚。惟某公系饬躬励行,亢直端严,若辈又轻率浮躁,骄矜好名,大似齐王好竽,客乃善瑟,格格不相入,枘凿日甚,求时相见恨晚,拒时惟恐去之不速;观人之难,用人不易,犹如此哉!

在上述第一段中,高凤池提到了人才对事业成败的重要性。但是就自己从事多年管理的经验而言,他认为难在管理者“知人善任”,要将是否德诚作为用人的标准。

在第二段中,他提到了共事多年的“某公”,显然是指张元济。也许当时日记所记是真名,只是发表时改了,也未可知。在此,高凤池对张元济的才略智能、爱护公司、饬躬励行颇有欣赏之意,但又认为其用人存在偏颇之处。张元济急于用人,因此被一些有才无德之人所利用,最后反受其害。因此,他发出了“观人之难,用人不易”的感慨。

高凤池《中国书报事业之概况》

简而论之,张元济用发展的眼光看待人才,重在公司进步,希望将商务发展成为一座聚集英才的文化重镇,格局阔大;高凤池用停滞的眼光看待人才,旨在公司守成,满足于将商务做成一个用人非亲即旧的家族企业,格局狭小。

高凤池还在日记中提到了《翁同龢日记》在商务印书馆的出版。他在1935年9月15日写道:

即旧历八月十八日,星期日,天晴温和,余于民国十九年一月三十日。即旧历庚午元旦重作日记,距今已五年八阅月,第七册开始矣。按各家日记之多,汗牛充栋,惟近世常熟翁文恭公日记推为圭臬,因公之文章、经济、与书法,为当代所钦佩,且为师傅之尊,执政多年,宠幸逾恒,故公之日记脍炙人口,商务书馆不惜巨资觅稿影印。出版之日,海内人士以先睹为快,余尝过目,书法如生龙活虎,确是可爱。所记多官事,如政府宫门抄,某官升迁,某大员会话,某属禀到辞行。又奏稿谢恩,奉差考试,出行查办之日程,此外如亲友宴会,婚丧庆吊,本日写字若干开,寒暑时雨之类。若遇无事可记,只写月日而已,甚有四五日不记事而只写月日者,惟无论病健旅行,数十年如一日,从未间断,是为难能而可贵,按公之日记似乎平淡,不若湘乡曾文正公之多经纶文藻。

高凤池因为自己1930年元旦以来坚持每天记日记,想到了《翁同龢日记》的影印出版,但并未提到张元济的贡献。翁同龢本为张元济的恩师,经与翁家后人翁之熹商定,张元济不辞辛劳,于1925年7月影印出版了皇皇四十册《翁同龢日记》,并为之作跋,指出这部日记所具有的重要价值。高凤池也很看重这部日记的重要出版价值,并在日记中写下了读后的诸多感受。

日记选摘

1930年3月25日

张菊生君来托介绍其远族孤孩至孤儿院读书,据言:该孩四岁,父亡母不能守,该嫡派只此一孩,故欲设法栽培之。按菊翁对宗族极为重视,闻其谱系、祠堂、祠产等事,因修辑整理,颇费心力。又承其面赠商务在印之《百衲本二十四史》样本一册。闻此出菊翁积年累月,向各方搜集善本,日夜校阅,标注“武英殿版”舛误之处甚多。频年以来,专事搜集海内孤本旧书,校刊影印,一方保存国粹,不使湮没,一方利用商务设备,发展其志愿。

1930年10月6日

与青年会观潮团往海宁观潮。昨日下午二时抵杭州,今晨九时由杭坐长途汽车,十一时到海宁。沿途桑竹夹道,鸡鸣犬吠,风景甚佳。各方来观潮者,有千百人之多。至正午十二时,遥望数里外,江上起白光一条,横跨江面,且有宏大声响,自远而来,白光与声响渐近。约一刻后,潮头已至,高出水面数尺,奔腾澎湃,震山倒岳,来势汹涌,因其势之急湍,而伟大,故水中挟带有砂石泥土甚多,水质浑浊,故钱塘江之淤塞多沙沚,由此所致也。下午四时,回杭。同行者计四十人。兹将浙江潮之来源,酌录如次:按天下江海,靡不有潮,皆平铺暗涨,独浙江潮掀波鼓涛,高若山岳,快如奔马,声震如雷,演成奇观,迥异寻常,不揣其本,人各为记。元宣伯聚曰,浙江之口,有两山焉,其南曰“龛山”,北曰“赫山”,并峙于江海之会,谓之“鳖子亹”。海水发乎浩渺之区,流入两山之间,顿受敛束,拗怒激射,则奋而上奔,激成怒潮。此说虽近,但沧桑屡变,已不尽然矣。清代乾隆间,该地已淤成陆地,有村庄数十,即所谓赫山河是也,今潮自海宁县东,五十里之尖山口入。按尖山斜出海中,作半岛形,对岸为上虞县之夏盖山,双峰对峙,中成口门,广凡十里,江底山脉,实相连贯,横亘海口,形如户槛然。凡潮平时,山根距水面只十二尺,惟测潮起原因,当以尖山口下之山根,必与陆地山峰无异,展向内外,逐渐低降至海底而止。有地名“掇转庙”者,其河底深至八十丈以外,海潮东来,为山根十二高度者所阻,于是倾斜下落,至八十余丈之深处,高低悬殊,水势不平,激成急湍,此浙口潮之所由来也云云。

1931年10月15日

基督教长老会在上海,共有三堂会:第一曰沪南清心堂,第二曰沪北思娄堂,第三曰闸北长老会堂。其第二沪北思娄堂,约在四十年时建在英租界之北京路(江西路、河南路中间),即旧时美华书馆地址之内,所以纪念美教士娄旅[理]华君者也。初二十年,此堂得美华书馆之护翼,十分发达,彼时余亦在美华服务,亦膺长老之职,以后美华将地皮、房屋售去,迁至北四川路,此堂亦随之售去。约十年时,本堂之中西人士与教友公共会议,将前所售去之堂款,再向各方募集款项,重建新堂,一方可以继续教会工作,一方用以纪念费启鸿教士。因费公管理美华三十余年,忠诚温良,夫妇二人热心传道,为中外人士所钦仰,于是在窦乐安路购地一方筑造新堂,堂皇富丽,颜之曰鸿德堂。一部分之建筑费由费公之子婿所乐输,鲍夏二宅各输万元,乃盛举也。今闻该堂有募捐修理之举(目标为五千元),故拉杂记之如右。

1932年10月1日

即旧历九月初二日,天气晴和而温暖。下午三时在万国殡仪馆赴盛同荪君之丧;盛君系浙之宁绍世家,其父系前清翰林,迭任文职,仕林重之。余与盛君同事十年,其操守学识,为同人所器重,且作事稳健,有条不紊,乃敦品励学、有守有为之人才也,在此壮年遽遭病逝,凡属亲友莫不惋惜。在一月之前,遇盛君尚倾盖话归,曾几何时?遽然长逝,噫!人生如蜉蝣,朝不保夕,今壮而健者逝矣!余之老而衰者犹晏然而存,天心莫测,更觉上主待我之独厚也。

1933年9月21日

今日下午二时半,鲍氏家族为鲍华甫先生百岁阴寿,开纪念会于南门清心中学校。按鲍公生于道光十三年癸巳八月初四日,至今日适足百岁。公于二十岁时,乘渔舟由原籍浙江之鄞县,孑身来沪。昕夕勤劳,辛苦成家。公有丈夫子三人,即咸恩、咸昌、咸亨。有女三位:长适张蟾芬君,次适夏粹芳君,三适郭秉文君。今三子三女,家业繁荣,子孙昌盛,为侪辈所称羡。公一生饬躬励行,以身作法,治家有条理,管教子女,慈严并用,终身乐道,清洁可风。按此次开会宗旨,因清心男校校舍不敷,欲借此机会,向公之子女婿孙辈醵金建一百岁堂以作纪念,未知能如愿而成否?

1934年10月7日

下午三时召集五洲学徒谈话。按公司有学徒四五十名,全系江浙人氏,向无规则,故散漫无序,不独对学业少进步,且亦误人子弟。余一一询其履历学程、家产状况,与在馆作事情形,察其品貌赋性,其中不少聪慧英秀可造人才,末后勉彼等谨慎职业,奋勉自进。

1935年2月16日

五洲药房因现居之房屋,陈旧倾圮,危险堪虞,故一年以来筹备计划,煞费苦心,决于春夏间开工;近因时局不靖,市面不景气,且谣言四起,故公司有停止进行之议。昨日经理项君,邀请有关系之股东刘春圃、谢培德、沈德华、邬志豪、张廷贵、夏筱芳诸君讨论行止方针,结果皆以为时局不靖,或以收缩范围,减屋层数,或以减轻造价,先造一半,大都以暂时中止为是;筑室道谋,议论纷纭。余力主建造;积极进行者,今废于一旦,殊为可惜。

1936年5月19日

大凡多疑之人,不易与之共事。我虽披心见胆,为其劳苦,彼终是犹疑不信。多疑者,识浅寡断,以自己之外无好人。昔项羽有一范增不能用,汉高惧楚,又知霸王之多疑,于是用陈平之计离间楚之君臣。俟范增去,羽孤立无助,已得之天下,随手而失,自刎乌江,贻笑后世。《易》曰:满招损,谦受益。大凡恃才傲物者,最足害事,无论处事用人,终当谦逊卑下,浑厚宽大。周公之贤圣,一沐三握发,一饭三停箸,古圣垂戒,大矣哉。恃才傲物之人,犹高筑墙垣以自囿,墙外之人,固然不得而入,即自己亦被墙垣所障,一无所见。因之耳目日蔽,心胸日隘,直躬之君子日远,佞谀之小人日近。故虽有过,无从而改,虽有失无从而知。岂不殆哉,可不惧哉。

目录展示

目 录

高凤池日记的出版史料价值(代序)

高凤池日记

自序

1930年

1931年

1932年

1933年

1934年

1935年

1936年

附录

能兼中西学问方为成材说

言 觚

闲 评

致张元济的三封信(1910年)

中国书报事业之概况

谁应负慈幼的责任

慈幼会附设儿童浴室感言

请大家来合作

儿童教养部事工之梗概

本馆创业史:在发行所学生训练班的演讲

范公约翰事略

夏瑞芳夫人行述

费启鸿教士(Rev.G.F.Fitch,D.D.)小传

圣经丧葬考(附我国丧葬礼节)

梦话

医药与摄生:读报载吴稚老谈话有感

高凤池

高翰卿先生访问记

商务印书馆的创办人高翰卿先生家庭访问记

《张元济日记》摘选

高翰卿先生八十寿序

责任编辑:龙亚莉

作者简介

叶新,安徽歙县人。北京印刷学院新闻出版学院教授,中国传媒大学编辑出版学博士、英国斯特灵大学国际出版管理硕士、武汉大学历史学和文学双学士。中国编辑学会理事、中国文字著作权协会理事。编著有《近代学人轶事》《美国杂志出版个案研究》《美国名编辑研究》《美国书业观潮》《环游谈荟》《简•奥斯汀在中国》《晚清版权文献汇编》等。研究方向有近代出版交流史、新文学版本学、早期商务印书馆史等,业余从事季羡林研究和郭嵩焘研究。

出版六家

——出版人的小家——

出版六家公众号的所有内容,均为原创。

未经许可,请勿使用。

欢迎合作、转载

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com