余杭赏秋(唐颐闽浙边关)

一

小满季节,栀子花开,满山遍野,有如薄薄积雪轻轻覆盖,一派“北国风光”,连阵阵扑鼻清香,也似乎带着霁雪的味道。

吴维泉 摄

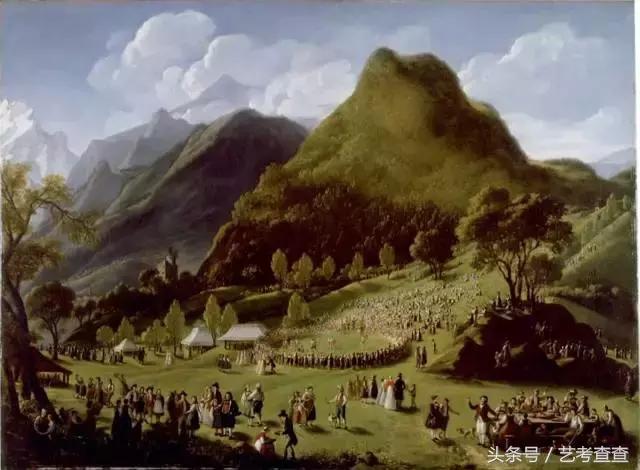

福鼎号称全国规模最大的栀子基地,闽浙边关的贯岭镇是观赏栀子花开的佳境。县城至此10多公里,这些年,贯岭镇一年一度举办栀子花农旅文化节,开辟了“栀乡花海,生态骑行”的自行车专用道,并开展优秀文化保护周、“我为福鼎栀子代言”自拍大赛、美食一条街等活动,人气很旺。

福鼎人的生活与“白”“雪”紧密相连,茶圣陆羽曰:“永嘉县东三百里有白茶山”,后人推论即是太姥山,山中鸿雪洞旁有千年茶树“绿雪芽”,4月清明,绿芽雪毫,素雅高洁。5月桐城油桐花漫天飘舞,有如飞雪。6月可到闽浙边关欣赏“积雪”,满目油桐花与栀子花,让人疑是来到南国雪乡。

栀子花开,大如手掌,硕大厚实,形似6瓣白玉,中捧金黄花蕊,雍容端庄又简洁温馨。在福鼎人的心目中,这样的“女子”一定上得了厅堂,下得了厨房,于是,2018年她有了一个名分——福鼎市花。

肖传艾 摄

福鼎黄栀子还有个学术名称:“分关1号”,她被福建省林木良种委员会评定为优良品种。2013年取得“地理标志证明商标”。当地朋友告诉我,全市种植面积近10万亩,年产新鲜黄栀子6万多吨。栀子除了作为道地中药材外,还可开发出栀子油、栀子白茶、栀子面膜、栀子鲜花纯露、栀子皂等系列产品。现在全市有100多家加工企业。每年立冬季节收获鲜果,届时的灿烂如金,又是另一道风景。

黄栀子加工

其实鲜花盛开之时也是收获季节,鲜花亩产可达400斤左右,每斤售价3元多,比冬季鲜果价更高。采摘鲜花并不影响挂果,鲜花除了可供提取香料外,还是舌尖上的美味。那天中午,我们在茗洋村一位老朋友家用餐。主人摆了一桌栀子花宴:凉拌栀子花、油炸栀子花、栀子花炒蛋、栀子花鲈鱼汤……让食客眼晴发亮,食欲大开,口齿生香,余香绵长。

福鼎栀子栽培历史悠久,清乾隆《福宁府志》和嘉庆《福鼎县志》“物产”中均有记载:山栀子,一作枝子。佛书呼为薝蔔,花开六出,其实七棱,亦名越桃。

二

福鼎分水关村有一株栀子树王,树龄愈百年,树高2.6米,冠幅2.3米,长出7枝大分杈,每年产果达30斤。树王枝干沧桑苍劲,叶子郁郁葱葱。

栀子树王扎根分水关,栀子的优良树种取名“分关1号”,显然皆是有心为千年雄关增添魅力。

那日上午,登临巍巍关隘,环顾四野,闽浙边界栀子花开,连成一片,分不清彼此地界。随意间,沿着乱石崎岖的跑马道,穿过苔藓斑驳的古关门,走进花枝摇曳的栀子丛,闻着温柔熟矜的香气,仿佛做了一次历史穿越。

李步登 摄

分水关始建于唐五代时期,为闽王王审知守国之产物。现存城墙、关门、跑马道、官道、灶台等遗迹,其中城墙长达400余米。分水关为福建省目前保存最为完好的古关隘之一,被列入第5批省级文保单位。有趣的是,福鼎与浙江苍南皆在此立碑,将之列入各自的文物保护单位。

“分水关”碑 白荣敏摄

千百年来,这条从闽地通往浙江,直至中原的古官道,在森严壁垒的分水关隘,不知演绎过多少历史大剧。当年抚拍古城墙的英雄,不知有多少位,但闽浙沿海地区民众一定记住了戚继光。庆幸的是,《戚少保年谱耆编》为后世留下戚家军入闽的详细记述,和一位血肉丰满栩栩如生的戚将军:

嘉靖四十一年(1562),戚继光率军6000人入闽抗倭,七月中旬从义乌出发,二十一日黄昏,在温州东门外瓯江乘帆船,沿瑞安飞云江,冒着狂风巨浪,二十五日于平阳登陆,次日取旱道经钱仓、灵溪、桥墩,二十八日上午越过闽浙边界分水关,抵达福鼎境内。戚家军一路上“号令金石,秋毫无犯”。福鼎桐山堡的百姓曾“以手加额曰:今日始见仁者之师矣!所至箪食壶浆,争相餽饷”。但戚家军一一谢绝。

《戚少保年谱耆编》书影

分水关上,戚继光与随行的浙南文士叶秀才谈话十分有趣。叶秀才问:“将军的部队是怎样训练的?真不愧称为铁军。那么平时为静,战时为动,这一动一静如何融为一体?看到您的军队井井有条,您这样安闲自在,好像太平无事一般,您难道心中没有半点杂念,没有一丝儿畏难惊恐的情绪吗?”戚继光笑答:“予终日纷纷,心里头没有个人的恩怨,有的是民族的悲欢、国家的安危,从没有起过憎恶与劳倦的念头,所以动与静没有两种境界,才达到忘我的地步。到了临阵作战的时候,内心只打算着如何克敌制胜而置生死于度外,做到没有杂念,毫无顾虑。要不然,思想一开小差,临阵时就张皇失措,怎能够指挥军队呢?”

一支部队训练到如此炉火纯青的地步,一定所向披靡;一位将帅有如此高风亮节、运筹帷幄,一定成为一代名将。

那年入闽季节,该是分水关栀子挂果的时候,路旁金灿灿的栀子迎风摇曳,也像一个个奔赴战场的士兵,多少抹去一代名将心头的忧思,给他带来丝丝的愉悦。

黄栀子收获的季节 季思恩摄

闽洲交界处石碑上,“分水雄关”4个大字为李拔所题,这位清乾隆年间的福宁郡守,广为闽东民众称道。李拔是四川犍为人,乾隆十六年(1751)中进士,二十四年春,由楚北郡丞升福宁知府,二十六年五月,调任福州知府兼理海防。在闽东虽只两年,却能“重民生,劝农桑,修城垣,兴文治”,政绩斐然。特别是慨然以修志为已任,决定府、县志书同修,使160余年未修地方志事业得以中兴,为后世留下一笔宝贵的文化遗产。

李拔任内多次视察福鼎,他在《福鼎县城池记》记述:“余惟鼎邑负海环山,当浙闽之交,去郡城二百余里,一切保固疆圉,安集人民,独一面为郡城外卫,首于鼎邑是赖。”这段话便是“分水雄关”极好注脚。想当年郡守伫立分水关上,思接唐末五代十国,居安而能思危。但不知是否看到白茫茫如积雪的栀子花覆盖了两地边界,呈现出一派祥和景象。

这一定是那位郡守希望看到的景象。

分水关记住了青史人物,也记住了平凡的守关兵士。咸丰十一年(1861)十月十八日,浙江平阳金钱会起义军在谢公达率领下,奇袭分水关,杀死张振彪等清兵近百名。至今,栀子花盛开的山坡上,还留存着这些守关殉职的兵士墓。

阵亡兵墓 白荣敏摄

栀子花开花落,转眼到了改革开放之初的1979年,福鼎与浙江苍南、泰顺共同出资,在关口矗立一座“友谊亭”,石材构建,四平八稳,40年来阳光明媚多于风霜雪雨,友谊亭得到精心维护,自然见证了两地长足发展。颇有意思的是,今天坐在亭内,可俯瞰当年连接两省的104国道,弯弯曲曲,蛇行山间,悬崖峭壁,树茂林深;可仰视如今连接3个市县的互通口,凌空飞架,曲线流畅,转盘如虹,气势磅礴。

三

茗洋村俗称红茗洋,这“红”字缘自第二次国内革命战争时期,由于茗洋人铁心跟着中国共产党干革命,国民党当局惊呼:“茗洋人连骨头都是红的!”

栀子晾晒 刘超超摄

原来“红茗洋”还是对手命名的,对手有时最了解对手,所以后来就有了“红茗洋纪念馆”,这6个大字是福建省人大常委会原主任袁启彤题写。纪念馆坐落在一个山头,成为茗洋村的地标。

馆里展示的一首民谣朗朗上口,令人读罢动容:

穷人爱的是刘英,刘英和我肝连脾。

谁人害我刘英命,老爹剝他九重皮。

无论是思想性,还是艺术性,皆属上乘之作。优秀作品来自民间,来自真挚情感、肺腑深处。

茗洋村位于闽浙两省(福)鼎平(阳)泰(顺)三县交界处,多个自然村散缀在方圆几十里深山密林中。1934年,福鼎党组织在此建立地下交通站,播下革命火种。1935年底,刘英、粟裕率领中共闽浙边临时省委和红军挺进师进入福鼎,鼎平泰边区成为省委直属区。临时省委以此为中心,创建革命根椐地,竖起中国革命在闽浙边界的一个战略支点。

茗洋村 刘超超摄

艰苦卓绝的三年游击战争,和尔后的抗日战争、解放战争年代,茗洋人民历经腥风血雨,始终不屈不挠,十五年红旗不倒。“红茗洋”,福鼎老区的光荣与骄傲,也是闽浙两地老区的光荣与骄傲。

2019年栀子花文化节的主题歌《栀子》惊艳登场,很是火爆。它是由贯岭籍歌手江佩玲与其丈夫宋天亭创作的词曲。一对伉俪同着汉服,丈夫怀抱吉它伴奏,妻子用福鼎方言演唱,一支献给家乡人民的流行歌曲:

春风化雨山色衔青,栀花初绽含苞待蓄,

风剪竹影浅墨丹青,栀子留处淡雅香清,

山腰上古道边,远远飘来缕缕芬芳。

……

刘超超 摄

今天的茗洋村是名副其实的栀子专业村,整个村庄掩映在栀子花中,高高的红茗洋纪念馆犹如一艘航船,行进在白茫茫的花海里。

刘超超 摄

花海簇拥着红色航船,滔滔不绝地诉说着栀子花的花语:喜悦、坚强、永恒的爱。

“幸福福鼎”编辑部

文:唐颐

图:白荣敏 刘超超 李步登 肖传艾 吴维泉 季思恩

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com