历史上统治近百年王朝不入正史(王朝时代的来临)

距今4000年前后,滔天的洪水,在中原大地肆虐,尧舜为首的中原联盟深受其害,长于治水的共工一族被舜指派去治理洪水,结果失败了。鲧一族也重蹈覆辙,舜族以此为借口发动了对两族的战争。中原地区第一次大规模战争拉开了序幕。

具体细节史书言之不详,或许由于历史久远,人们的记忆对细节已经遗忘了。不过结局被世人口耳相传记了下来,尧舜族取得空前的胜利,并对其他四族的首领进行处置。对于舜继尧位频繁阻挠的三苗和共工二族被流放。这段历史见我们这篇文章[轮值盟主制度的建立与早期中国圈的形成,石峁灭陶寺前是怎样的?],本文不再赘述。

从考古上来看,代表尧舜一族的陶寺文化非常奇怪,强盛异常的陶寺并未向南发展,其原因或许因为尧舜一族对此时的北方文化区更感兴趣,大量的玉器让陶寺人欣喜异常,洪水肆虐的大河之南实在让陶寺人没有太大的兴趣。

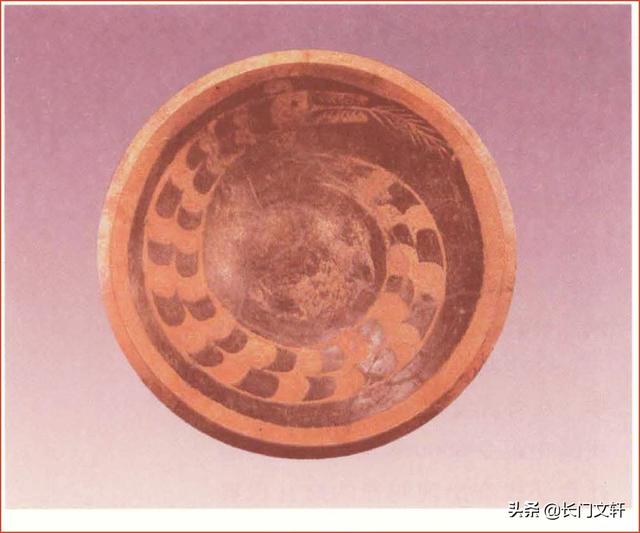

陶寺龙盘

生于忧患死于安乐,盛世的繁华让舜王失去了判断力,竟然启用了鲧的儿子禹去治理洪水(鲧禹关系是不是父子,很难确定,本文以父子称之,或许只是同族的记忆化为一人而已)。

大禹治水在古史辨派的重击之下,曾一度被划分进神话传说,大禹也变成了一条虫的化身。随着疑古之风渐散,加上田野考古和环境考古的大量发现,大禹治水成为历史事实基本上没有多大疑问了。其治理区域包括中原在内的黄河中下游地区(那时候黄河正改道,由淮北改道华北,也是大洪水的主要来源之一)。

大禹是千年难遇的一个奇才,在他的带领下,深受洪水之害的夏夷两族空前团结,文献上体现在皋陶、伯益辅助禹治水,考古文化上就是王湾三期与造律台文化的水乳交融。

大禹治水区域示意

被流放幽州的共工和苗民(南阳地区)自然不会甘心,苗民首先进行了叛乱,具体细节我们无法得知了,总之这次所谓的叛乱应该不小,此时沉迷于富贵乡里的舜一族已经没有了往日的锐气,于是联盟派禹出战,在治水中联合起来的夏夷两族组成联军,迅速将南阳盆地作乱的苗民平复,并修建了平高台作为据点。

此时没有了水患侵扰的夏夷两族空前发达,制造了大量有巨大杀伤力的三棱镞,摧枯拉朽一般占据了南阳盆地,叛乱的苗民仓皇南逃,回到了他们江汉平原上的老家。宜将剩勇追穷寇,夏夷联军趁势南下江汉平原。(夏夷联合进军三苗的考古证据很多,可参考孙新伟先生新近的文章)

同样深受水患之害但奢靡浪费严重的三苗人(见何驽先生有关文章)无法抵抗夷夏大军的攻击,考古上表现的就是石家河文化突然就崩溃了,诸多城池被废,陶器传统和丧葬习俗也与王湾三期的煤山类型如出一辙。

这应该是一场非常血腥的战争,有的苗人不甘心被征服,就选择了南下湖湘,这里有千百年来他们的同族,从考古上,此时湖南地区的考古文化保留了较多的原石家河文化的传统,就是这个历史的反映。至于“汉苗”之战,中原王朝历史文献秉承一贯的简略,并没有过多的记载。不过在苗族口耳相传的歌谣中被记录了下来,很多苗族歌唱到,“汉人”烧了他们的房子,把他们赶到山里,强迫他们遵循汉人的习俗,当时的惨状血流成河。

这些能够从考古发现上得到一些体现,不过限于考古发现的局限性,我们也只能说这是最合理的推测。

大禹携灭苗的余威顺着淮河向东来到一个现在叫禹会村的地方,在这里举行了诸侯会盟,说白了主要就是夏夷两族的会盟,不过夏夷两族都有很多族群而已。考古上就是王湾三、造律台以及海岱龙山的各支文化体,或许还有三里桥的先周人。不过按照禹会村考古发现来看,应该也有东南族群的参与。(文化内涵多样性见《蚌埠禹会村》)

禹征三苗等示意

我们前文知道,良渚古国灭亡以后,本地区孑余下来的人群失去了往日的能力,不仅不会制作玉器了,陶器制作也变得粗糙。由于文献的严重不详,我们无法得到更多的认识,不过通过只言片语的记载,我们认为这个时期的东南族群就是被禹杀了的防风氏一族。

考古上可以看到,以伯益族群为主的夏夷联军沿着淮河南下,经过一个南荡的地方进行了修整,并跨过淮河、长江一路抵达今天上海附近(此现象有多位学者对此做过考古分析)。防风氏族群在强大的夏夷联军淫威之下,无奈臣服。考古上就是我们看到的这个时期这里出现了有着浓厚造律台文化特征的广富林文化。

平定南方的大禹此时想必一定非常志得意满了,年迈的舜成了挡在他面前的最后一座大山。禹自然不好对还是盟主的舜一族动手,毕竟强大的夷人还是不能小觑的。不过舜没坚持多久就升天了。禹故作姿态避舜子商均于阳城,却暗中派稷族(先周)联合融进了北方文化族群里的一些三苗人和共工氏族人攻进陶寺(迁三苗于三危,三危多认为在河西走廊一带,属于齐家文化的范畴,石峁中有一类就是齐家文化的特征,晋中北地区古文化与太行山东侧考古文化之间也有着悠久的交往历史),抓住了尧的后代丹朱(文献上有稷放丹朱),这个时期的尧舜一族被征服,对尧舜有着深仇大恨的三苗人和共工氏族人掘开了几百年的尧舜一族历代王墓,将随葬品毁坏,然后携着俘获的尧舜族人返回北方老家去了。这就是为何之后的北方朱家沟文化会有陶寺文化的一些特征的原因。

陶寺被毁

我们不妨看下这个时候的天下形势。北方文化区仍然忙着与东进的近东文化进行交流,对中原地区的事情事不关己,视若无睹。关中地区的客省庄文化与豫西晋南的三里桥文化经过几百年的碰撞,也渐趋平稳。也是忙着与甘陇地区族群进行互动。豫北冀南的后岗二期文化已经被流放到更北的幽州(考古上有后岗二期北上进入燕山地区的迹象,我们此处不深论)。长江中游的三苗人已经被征服,成为了夷夏联盟的主要制玉基地(这个观点也来源于多位学者的认识),长江下游的广富林文化也是被征服状态,后来的马桥文化成了中原王朝原始瓷生产基地。这是后话了。

纵观天下,此时只剩下禹和伯益代表的夏夷两大族群了。按照最初约定,禹之后应该是东夷族群的皋陶接班,但皋陶早逝,于是轮到了夷族的伯益。这些文献上都有记载,我们不摘录了。

有学者认为大禹实际上是想让儿子启继位的,迫于无奈给了伯益,但暗中使了很多小动作。这个推测还是有其合理性的。否则不会发生禹逝世以后伯益去箕山为禹守孝三年这事儿,有些莫名其妙,这有可能是禹特意搞的小动作,让继任者需要守孝三年,这三年给了启充足的时间。伯益也不傻,守孝完事直接就让位给启了,自己“出就国”,这个出就国我们最早认为是嵩山北的费国,不过现在我们认为就是回到了其祖源地,黄淮地区,从其后世分布区域可见一斑。

从考古上,我们可以看到,原本属于造律台的平粮台遗址周边密布的造律台类型在二里头时期被二里头文化所替代。不过广大的造律台分布区被东夷人的岳石文化取代。说明强大的东夷势力让启并不敢轻举妄动。

二里头时期考古遗址分布

夏夷此时的联盟应该在禹的余威之下还维系着,而此时新的情况发生了。文献上启时期除了“干益位”之外还有两件大事,就是“启伐有扈,启征西河”两次战争。跟《左传》上的“舜有三苗,夏有观扈”这句话有关。这句话说的是舜时候的敌人是三苗,夏时候的敌人是“观扈”,三苗我们很清楚了,指的是江汉地区的石家河文化族群。观扈是谁呢?

我们将视线回到北方,扈应该是文献上的有扈氏,很多学者认为有扈氏位于西安旁边的扈县,这时候想来,那么有扈氏其实就是位于关中的客省庄二期,新近发现了有双重环壕的太平遗址很可能就是有扈氏族群。启伐有扈历史上有一个著名的事件就是“甘誓”,这个出兵前发些誓言的习惯不知道是不是这个时候开始的,后来商汤伐夏和周武伐商都痛快淋漓的学着玩了把“誓”。

夏的另一个仇人“观”记载得比较凌乱,也只寥寥几句,几千年来出现各种观点,我们这里不去细论了,取周书灿先生的认识,这里的观是舜的后裔,文献上的“启征西河”就是征伐的观,也就是武观。至于是不是太康的五个哥哥叛乱就无所谓了。总之启征西河就是伐的武观,也就是夏的两个仇敌之一的“观”。

这个观在哪里呢?也是众说纷纭,我们认为就是在陶寺,一是尧族被稷放逐了,舜还在,只不过此时的陶寺已经变成普通聚落了,失去了都城的气派(陶寺晚期),学者发现陶寺晚期有复辟现象,就是重新出现了宫室这样的建筑,其实这个复辟者就是夏的敌人“观”。本身西河的地望就有在晋南左近的观点。(《史记·仲尼弟子列传》:“子夏居西河“,多认为在汾阳,虽然与陶寺所在的临汾有段距离,但出现记忆的一些偏差很正常)。

从考古上,关中的太平遗址和晋南的陶寺遗址下限大概齐都是在距今3900年前后,而这个时期与启所在的新砦期年代也是可以相合的。至于考古未见战争迹象也不难解释,四千年前的战争能被考古证实的确是一件很偶然的事。从年代和空间来说,契合度还是很高的。

启伐有扈和启征西河

这样,启就平定了西方和北方族群的叛乱,只剩下曾经的盟友东夷人了。果然,启子太康继位让盟友夷人族群彻底暴怒了。历史上的后羿代夏在这个时候发生了,强大的东夷族群趁太康狩猎的时候占据了启的都城,也就是考古发现的新砦遗址。太康只好待在同族斟浔氏处,斟浔氏位于今天发现的二里头遗址。

事实上二里头遗址从仰韶时代就一直有人居住,也有一些小的聚落存在,还发现有龙山时期的环壕聚落(见陈国梁先生有关文章),我们认为就是斟浔氏所在,所以文献上有斟浔太康居之这样的记载。

随着气温的变化,强大的北方文化区分崩离析,族群的圣地石峁被废弃,人们向西向北迁徙,河套地区出现了朱开沟文化,甘青地区的齐家文化渐入佳境,被驱逐北上的后岗二期南下蜕变成下七垣文化,海岱龙山几经整合变成了岳石文化。二里头文化这个广域王权时代即将来临,我们下篇继续吧。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com