为什么梅兰芳蓄须就不能演出(梅兰芳游美记③)

洪朝辉 董存发

梅兰芳1930年访美,中美京剧外交能否成功主要取决中方的主观努力,但是否成功的标准主要有二:一是美国媒体和剧评专家的反应;二是票房绩效和观众的反应。

(一)美国媒体的正面反馈

在美国,向来是先有公共舆论,后有外交政策(“The United States had a press before it had a foreign policy”),[1]而当时影响美国舆论的主导力量是报刊杂志,尤其是最著名的大报《纽约时报》。自1930年1月27日始,《纽约时报》连续报道,不断追踪梅兰芳到纽约演出(2月17日)之前的行踪,从1月17日到2月16日一共发表7篇报道,远胜广告的效率。演出开始后,《纽约时报》从2月17日到4月20日期间,共发表35篇报道,还不包括梅兰芳离开美国后的两篇后续报道,一共发表了消息、报道和评论44篇,盛况空前、十分罕见。

名伶梅兰芳氏抵美:为旧金山欢迎梅氏行列经过唐人街 (1930-6-22 申报)

名伶梅兰芳氏抵美为电影皇后范朋克夫人在洛山别业招待梅氏並罗佛禮勃朗菲諸明星及共夫人作陪(1930-6-22 申报)

美国媒体对梅兰芳演出的反响,大致可分三个方面。第一,对梅兰芳文化外交和京剧外交的评价。

其一,梅兰芳是“艺术大使”(Ambassador in Art),因为他带来的不仅仅是演出,而是交流、接触和奉献(engagement),[2]梅兰芳的演出说明,“各国对彼此文化尊重(respect for one another’s culture)的一种方式,就是相互欣赏艺术(mutual appreciation of art)”,[3]而且,《旧金山年鉴》(San Francisco Chronicle)提到,梅兰芳“是一位大使,不亚于他的演员身份,他所做的远远超出外交来往,更能使美国民众对他的民族产生同情性的理解(sympathetic university of his race)”。[4]同时,梅兰芳从遥远的北京而来,“带来了一个与我们的戏剧没有任何相似之处的戏剧”,它是一种“纯粹的艺术(pure art)”,它“通过优雅和美丽给人以愉悦。这就是自然、朴素和天真(naivete),在此基础上重组世界是多么的自然和天真”,[5]所以,“在你看到和听到这位伟大演员之前,你并不真正了解中国人民。如果我们认可各国人民之间的相互欣赏和尊重是一种国际理解的力量(a force for international understanding),我们必须感谢中国给我们送来了像梅兰芳这样的自己的象征(symbol)”。[6]哥伦比亚大学教授杜威(John Dewey, 1859-1952)也在纽约的欢迎宴会上提到:“我不但为梅兰芳的成功庆贺,我实是为东方文化庆贺,借梅君之力,得以把他的美点宣传表现出来;又为美国人庆贺,借梅君之力他们得以瞻仰最高尚的东方艺术。那么梅君沟通两国文化、联络两国感情,其力量真是大极了,佩服佩服!”加州Pomona College校长Charles K. Edmunds也表示,梅兰芳访美演出是“宣传东方美术,联络中美感情,沟通世界文化,这样伟大的功业,几十年来还没有过,所以本校才议决,把这个荣衔(名誉博士学位)赠与梅君”。[7]

刺虎剧照 美名雕塑家为梅兰芳塑雕像(选自《梅兰芳珍稀史料汇刊》谷曙光)

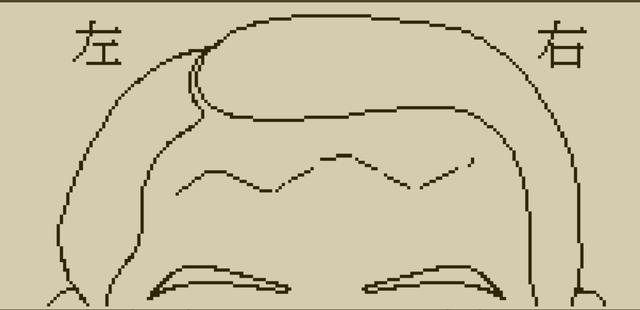

其二,梅兰芳是一位“伟大的演员之王”(Great King of Actors),因为他“体态优美,比例完美。他所穿的服装从头到脚地覆盖,只留下他的手和脸。他的手让人赏心悦目;他的脸是一个完美的卵形,嘴唇相当丰满,但在其他方面的造型却毫无瑕疵”。而且,他的头发和假发进行了极为复杂的编排,表情常有一种平淡、俏皮的品质,总是有一种异国情调,他是“男人扮演着女人的角色,仍然保留着我们几个世纪前才抛弃的惯例,即禁止妇女上台表演,这是一个更受尊重的习俗(a custom which is to be more honored)”。[8]尤其是,一个男人不仅要形似女人,更要神似女人,这就是梅兰芳天才般的魅力所在。[9]

MEI LAN-FANG,New York Times,1930-4-6

其三,梅兰芳是“中国舞台上最重要的成员”(foremost member of China’s stage),因为他是“一个害羞的、不引人注意的、心地善良的年轻人(a shy, unobtrusive, good-natured young man)”。当被问及他对美国的印象时,他的回答是,他被美国的“年轻和快乐”(the youth and joyousness)所刺激。[10]而且,作为一个“首席主人公”(Chief protagonist),梅兰芳“是一个可理解的和引人注目的人物(an intelligible and arresting figure)”,尽管“对大多数西方人来说,中国的戏剧可能是遥远而无意义的(remote and meaningless)”。[11]

第二,梅兰芳演出轰动存在四大文化原因。一是一种东方主义情节。美国观众能从梅兰芳京剧表演中感受“娱乐”(entertainment) 和“独特的满意”(peculiarly satisfying);而具有满意感的原因则是人类所共同拥有的处于“心理深处”(lies deep in the psychology of esthtics)的共鸣,因为在欣赏梅兰芳表演的短短几个小时里,西方人往往“处在一个情感和智力共同放松的世界里(a world of emotional and intellectural relief)”,中西世界对戏剧的共同要求就是“要让人感受、思考和行动”(make men feel and think and act)。所以,“关于西方戏剧和东方戏剧哪一种更好的问题,都是空谈(idle)”,因为“每种戏剧都是其文化的缩影(epitome)和总结(summary),而戏剧正是这种文化的产物”。[12]所以,美国观众能够记住他,“不是因为他是古板的和外国的(quaint and foreign),而是因为他的艺术中有一些普遍的东西(universal in his art),它超越了语言、习俗和岁月的障碍”。[13]对此。张彭春也认为,演出如此成功,不能仅仅归结于美国观众的好奇心,“必定是中国京剧艺术中的某些东西和梅先生独特的造诣使美国观众的艺术享受得到了满足”。[14]

梅兰芳访美演出的手绘宣传图,出自《中美戏剧交流的文化解读》吴戈,云南大学出版社,2006年

二是梅兰芳能给西方人产生独有的魅力,因为梅兰芳给人主要的印象是优雅和美丽(grace and beauty)、庄重和温柔(stateliness and sobriety),具有纯粹的想象力(unalloyed imagination),以及置身于活生生的古代(living antiquity)的感觉,尽管梅兰芳的戏剧并不反映当代中国的情况,但不难相信,它反映了中华民族的某些灵魂(the soul of the Chinese nation),如果你能在这些条件下去接受它,你就会充满好奇和困惑(full of wonder as you are of bewilderment)。[15]其中一位美国剧评家认为,梅兰芳的演出帮助美国对种族关系和待人态度产生影响,梅兰芳得到美国人的赞许不是因为他“真的像个美国人”(realy like an American),而是因为他是“真正的中国人”(is truly Chinese),梅兰芳“引导我们许多人尊重中国人和他们的文明,这是任何说教和布道都做不到的,他在自己身上具体化了中国人性格中最美丽和最重要的东西”。[16]

三是名人加持,促使观众判断梅兰芳绝非等闲之辈。《纽约时报》2月4日报道,为了欢迎梅兰芳,以美国前第一夫人威尔逊总统的夫人为首,专门成立了一个接待委员会,其中的成员包括中国驻美国大使夫人、美国驻中国前大使(Charles R. Crane)、华美协进社社长孟禄(Paul Monroe)、哥大杜威教授等。[17]而且,美方主办这次演出的单位不是专为盈利的商业企业,而是出于文化关系和友好考虑(in the interests of cultural relations and good-will)的华美协进社。[18]

分别刊登在《纽约时报》和中国报刊上的同一照片:电影皇后曼丽璧克福与梅兰芳行见面礼

四是美国媒体的专业包装。美国媒体的预热性报道十分有效,早在1930年1月27日,《纽约时报》就发出第一篇报道,提前21天,预报2月17日梅兰芳将来纽约演出,明确提到共有27位京剧演员和舞蹈演员来到美国,主办方是华美协进社,并强调所有演员都是男性。[19]在中国上海出版的英文报纸《字林西报》(the North-China Daily News)也提到,随行还有一位主翻译(chief interpreter) Frances Pan博士,他毕业于美国常春藤大学达特茅斯学院(Dartmouth College)和中国清华大学。[20]另外一个媒体的标题则是:“受五万万人欢迎的一位大艺术家梅兰芳到纽约了!”[21]为了使梅兰芳的艺术能够为西方观众所理解,剧团专门设立了“一位司仪杨素小姐(a mistress of ceremonies, Miss Soo Yong),她在每一出戏之前出现在幕前,解释剧目主题,并引导人们注意有关表演的注意事项”。[22]

第三,是对梅兰芳京剧艺术的评论。美国媒体首先引用胡适对京剧的负面评价:“中国戏剧在历史上是一种停顿的增长(an arrested growth),它还没有从与音乐、歌唱、舞蹈和杂技游戏的历史联系中解脱出来,它也没有成功地成为一个自然说话和自发表演的戏剧(a drama of natural speaking and spontaneous acting),这一切都不能也不需要被否认”。[23]但是,中国的戏剧是二维、优雅和有距离感的(two-dimensional, polished, remote),它是通过一些精致的设计,来进行“暗示(hints)而不是表达(expresses)”。作为对比,“西方的戏剧是丰满的(full-bodied),经常是粗放(coarse grained)和说教的(didactic)”。所以,通过比较梅兰芳的京剧,能够帮助西方人认识到“西方戏剧不是一种镇静剂,而是一种刺激剂”(not a sedative but an irritant)。[24]

《梅兰芳全集》第7卷 傅谨 李斐叔游美日记

而且,梅兰芳在离开美国后,一直不曾被美国媒体遗忘。1930年7月19日的《纽约时报》从上海发来报道:“梅兰芳回到中国,向美国表示感谢!”提到梅兰芳在7月18日到达上海的第二天(7月19日)专门致电美国驻上海总领事Edwin S. Cunningham,请他向美国人民转达正式的感谢。《纽约时报》还称梅兰芳被普遍称赞为从中国到美国的善意大使(a good-will ambassador)。[25]1931年12月30日的《纽约时报》竟然还报道:“梅兰芳要回来了!”强调梅兰芳从1930年2月17日起,一共在纽约演出了41场,这次前来,将表演全新的剧目,还将带来好莱坞的电影团队。[26]更重要的是,美国学者在1935年看到了梅兰芳访美演出之后,推动了世界性的戏剧交流与创新,包括中日、中美、中苏和中欧之间的深入交流,在中国的剧院内,兴起了一股国际文化交叉的潮流(Cross-currents in the Chinese theater)。[27]

(二)美国公众的积极反应

除了媒体正面报道外,美国民众的反应也十分惊人。首先表现在票房,京剧外交是否成功的一大标志就是票房,因为一个好的演出不仅需要叫好,更需要叫座,票房就是硬道理。据《论坛报》(Herald Tribune)报道,“头几天在纽约开演,上了满座,还在人意料以内,想不到演了四个星期,依然是天天满座,由此可知美国人对中国剧欢迎的程度了”。[28]而且,纽约49号街剧场位于百老汇剧场林立的中心,不是只有几十个座位的中国茶室,而是拥有七百个座位的大型剧场。[29]后来,由于观众反响实在踊跃,只能将演出移到拥有2000个座位的国家剧院,又上演了21场。[30]

名伶梅兰芳氏与美国编剧家兼导演家贝拉奇(Belareo)博士合摄之影 梅氏所持之杯乃拿破仑与约瑟芬合时所用十余年前贝氏重价得之者(申报 1930-5-25)

同时,京剧在海外演出的共同遭遇就是头场反应平平,因为很少有人听得懂,也很少有人能够咬牙坚持到最后,但是梅兰芳的演出却是例外。据报道,在纽约演戏的第一晚,观众爆满。第一出《汾河湾》演出结束后,观众要求谢幕(叫帘)五次(curtain call);第二出《青石山》,由朱桂芳与刘连荣合演,谢幕三次;第三出由梅兰芳舞剑一段,谢幕五次;最后一出《刺虎》,谢幕竟然高达十五次。观众共送花篮五十多个、鲜花二十多捆。总计在纽约共演出了五个星期,许多人观看次数高达五六次,甚至十几次。在纽约演出的最后一晚,许多观众提议要求与梅兰芳握手道别,梅兰芳立即答应,长达几十分钟。

另外,在当时的美国,观众习惯每逢周三和周六演日场,主要观众是女性,一般难以满座,可是这次梅兰芳的日场戏,也几乎满座,盛况空前。梅兰芳在美国一共演了七十二天戏,大致有五十几天满座,其余至少也有七八成,票价也由五美元涨到了十二元,由此可见观客的拥挤了。[31]

大致而言,梅兰芳在纽约演出吸引了六类不同的观众,包括华人、美国友人、百老汇演员、戏剧评论家、时髦人士(the smart)以及百老汇平时的常客。前五类观众的捧场属于意料之中,但能吸引挑剔、高端、专业的百老汇常客来欣赏梅兰芳的京剧,实属不易,“这也许表明百老汇在美学上的包容与成熟(May this mean that aesthetically Broadway also has come of age)?”[32]

(三)梅兰芳访美大获成功的启示

总之,梅兰芳1930年的访美演出,从美国媒体和观众反应的程度而言,是空前成功的,给今天的国民外交和文化外交提供了一些启示。

第一,民间性。尽管当时的中国政府忙于各种内战,无暇顾及中美外交,且放慢了梅兰芳成行的速度和效率,但这正是梅兰芳访美成功的一大原因。一旦访美不再是政府行为,反而推动了民间各界的积极参与,包括学界、商界、报界、甚至黑道等,尤其是当时的中国,利益多元、政党对立、军阀混战,任何文化活动的官方主导,只能是事与愿违、事倍功半。梅兰芳长期自费公关与接待来自美国各界人士的努力,最大限度地促进了梅兰芳在美国的知名度。梅兰芳在纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山、夏威夷等地的专业演出,没有中美官方代表在舞台上发表官式讲话,这有助于民间外交效用的最大化。加上,当时的中美外交,没有冷战思维的干扰,也是梅兰芳得到美国上下、左右、老少、男女支持的正面因素。

第二,非商业性。尽管没有商业赞助,对筹款的规模和速度造成阻碍,但反而凸显了京剧外交的正当性与非功利性。这里似乎存在一个悖论:一方面,如果不是商业演出,只能吃政府的“皇粮”,因此难免具有官方背景,削弱其影响;另一方面,如果是商业演出,就会染上“铜臭”,在演出传播中难免出现“植入性广告”,这就有可能稀释文化交流的色彩和功能。而梅兰芳访美演出的特点既不是商演,也不是官办,尽管提升了筹款和组织成本,但高成本,有时就能得到高回报,它促使演出的文化交流效用成倍提高,既提升了梅兰芳剧团的专业形象,也有助于中美两国民众的感情有效交流。

第三,亲和性。“故事员”的亲和素质很重要,这也是一种东方文化的软实力。尽管“主讲人”梅兰芳的功力、知名度、人格魅力和公关能力,以及助讲人齐如山和张彭春的专业辅助、外语能力、形式改良和后勤保障等,都是文化外交成功的要素,但这类努力决不能是单向、单一、单调的灌输、说教或宣传。正如一位纽约当事人所说,通过与梅兰芳面对面的交流,尽管是通过翻译,但“梅先生既不无聊也不傲慢。他笑得很得意。梅先生赢得了美国公众的喜爱”(won the affections of the American public)。[33]类似人为的努力,都有可能突破天时与地利的不足,在艰难的客观环境下,打破客观因素决定论的“宿命”,创造主观战胜客观的奇迹。

第四,专业性。梅兰芳访美始终坚持专业至上。在访美前,他极力听取熟悉美国社会的专业人士之反馈;参与剧目改良的团队都是一流的戏剧界大家;纽约剧场的选用也是依赖专业的百老汇经纪人;舆论推广梅剧的主力是顶尖的美国报界;参与京剧评论的也是纽约一流的戏剧专家。去除了政治和商业的“杂念”,才能最大限度地彰显由专业化所释放的文化和教育功能。所以,专业性不仅淡化了政治性和商业性,更是梅兰芳访美成功的重要保证。

第五,互动性。京剧外交离不开当地民众的支持与互动。一般自命为“高大上”的访问,往往忽略对当地百姓的耕耘与关注。殊不知,京剧外交的成功离不开日常的衣食住行和平民百姓。梅兰芳通过在轮船、火车、旅馆、餐厅、旅游等与美国平民的互动,产生了极大的亲善、谦卑、友好的辐射力和影响力,潜移默化。尤其是,他与当地华人华侨的互动,既是梅兰芳京剧外交的一大主题,也是旅美演出顺利、成功的保证。[34]

梅兰芳(左六)在无量大人胡同寓所接待英国驻华公使蓝博森(左七)等人(出自《梅兰芳珍藏老像册》梅兰芳纪念馆,2003年)

民族的,往往是世界的。古老的中国国剧、天才的京剧大师梅兰芳属于世界的本质原因,在于人类的共同心性、共享价值和共情能力。正如文章开头所定义的文化外交的本质,就是它具有自然而又天然的交流性、互动性、多元性。尽管梅兰芳访美演出无需重复、梅兰芳的天才更难以复制,但中美文化外交和京剧交流不应也不会停滞,历史的路径既值得今天借鉴,更有助于明天的超越。

注释:

[1] Zhaohui Hong and Yi Sun, “The Butterfly Effect and the Making of ‘Ping-Pong Diplomacy,’” Journal of Comtemporary China, 9 (25) (2000): 441; James Reston, “The Press, the President and Foreign Policy,”Foreign Affairs, 44 (1966): 553-573.

[2] “Mei Lan-fang Paises American Cordiality,” New York Times, March 23, 1930.

[3] “Mei Lan-Fang Urges Wide Art Sympathies,” New York Times, March 12, 1930.

[4] Edward C. Carter, “Mei Lan-Fang in America,” Pacific Affairs, vol. 3, 9 (Sept. 1930): 827.

[5] J. Brooks Atkinson, “Mei Lan-fang, Ambassador in Art,” New York Times, Februrary 23, 1930.

[6] Edward C. Carter, “Mei Lan-Fang in America,” 833.

[7] 齐如山:《梅兰芳游美记》(乙种本)卷三(北平:北平商务印书馆,1933年),第42、44页。

[8] Herbert L. Matthews, “China’s Stage Idol Comes to Broadway,”New York Times, Februrary 16, 1930.

[9] George Kin Leung, “The Chinese Actress: Social and Dramatic Factors in Her Slow Rise to Fame,” Pacific Affairs, 4 (5) (May 1931): 396-397.

[10] “Mei Lan-Fang here with his Actors,” New York Times, Februrary 9, 1930.

[11] “Mei Lan-Fang Gives a New Program,” New York Times, March 10, 1930.

[12] “As Far as the East,” New York Times, March 16, 1930

[13] Edward C. Carter, “Mei Lan-Fang in America,”829.

[14] 张彭春:“《梅兰芳先生在美国:评论与回顾》前言”(1935年1月),载梁燕主编:《梅兰芳与京剧在海外》(郑州:大象出版社,2016),第403页。

[15] J. Brooks Atkinson, “China’s Idol Actor Reveals his Art,” New York Times, Februrary 17, 1930.

[16] Edward C. Carter, “Mei Lan-Fang in America,”831.

[17] “Sponsors of Mei Lan-Fang,” New York Times, February 4, 1930.

[18] J. Brooks Atkinson, “China’s Idol Actor Reveals his Art.”

[19] “Chinese Compmay to Open here Feb. 17,” New York Times, Janurary 27, 1930.

[20] Leslie McKillop, “Mei Lan-Feng in America,” The North-China Daily News, March 8, 1930, p. 456.

[21] 齐如山:《梅兰芳游美记》(乙种本)卷四,第3页。

[22] Atkinson, “China’s Idol Actor Reveals his Art.”

[23] Atkinson, “Mei Lan-fang, Ambassador in Art,”New York Times, Februrary 23, 1930.

[24] “As Far as the East.”

[25] “Mei Lan-fang Back in China,” New York Times, July 20, 1930.

[26] “Mei Lan-fang to Return,” New York Times, December 30, 1931.

[27] George Kin Leung, “Cross-Currents in the Chinese Theater,”433-438.

[28] 齐如山:《梅兰芳游美记》(乙种本)卷四,第4-5页。

[29] 梅绍武:“梅兰芳访美演出盛况拾遗”,《百年潮》,2003年第3期,第63页。

[30] 许姬传:“人少照样能演好戏---忆梅兰芳访美演出二三事”,第57页。

[31] 齐如山:《梅兰芳游美记》(乙种本)卷四,第31-32、34-35、36页。

[32] Edward C. Carter, “Mei Lan-Fang in America,”828.

[33] Barbara Scott, “We Bow to Meil Lan-fang—The American Triumph of China’s Matinee Idol,” The North American Review, 229 (5) (1930): 573.

[34] 齐如山:《梅兰芳游美记》(乙种本)卷三,第1-5、45-52页;卷四,第36-48页。

责任编辑:彭珊珊

校对:刘威

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com