陕西的汉江是长江的汉江吗(探寻汉江对汉川历史文化的影响)

汉江亦称汉水,又名襄河,《水经》中还称沔水,是长江中下游最大支流,发源于陕西省西南部汉中市宁强县大安镇的汉王山(嶓冢山)。东南流经陕西汉中、安康,出陕西后进入湖北西北部十堰境内,在丹江口与汉江最大的支流——丹江汇合,注入丹江口水库。出水库后继续向东南流,过襄阳、宜城、钟祥、沙洋、天门、仙桃、汉川等地,在武汉市龙王庙汇入长江。

被誉为国学大师的章太炎先生认为,中国又称华夏,就因华山夏水得名。据《周礼》和《国语》记载,古之夏水即今之汉水。著名史学家吕思勉在《中国民族史》里进一步指出,夏为禹有天下之号,夏水亦即汉水下游。可见,先秦时代的中国人自称夏或华夏,汉水起着举足轻重的作用。据地质学显示,汉江要比黄河、长江早七亿年。据考古学证实,汉水流域的“郧县人”,要比“北京人”早约50至80万年。可见,汉水与人类、人类文明的起源紧密相连。汉水是华夏文明的发源地和成长摇篮之一,也是中华民族的母亲河。汉江是汉朝的发祥地。汉朝得名于汉江,发祥于汉中。刘邦登上皇帝宝座后,便以其发迹之地来命名王朝。汉字、汉剧、汉隶、汉族、汉语、汉白玉、男子汉等这些名称,都是因为有了汉朝后才定型的,从此,“汉”这个符号就在更广的意义上与炎黄子孙、中国文化结下了不解之缘。它塑造着中华民族性格,使中华民族不仅在外显的符号上、行为模式上,而且在内隐的思想观念、思维方式上都打上了汉水流域文化、荆楚文化的印记。“汉”这个概念在世界上几乎成为中国人、中国文化的代名词,这里面存在着文化发展的点、线、面相联的历史逻辑。 从地理位置上看,汉水有着南北过渡,东西交汇的区位优势。《水经注》更是以“江河淮汉”把它与长江、黄河、淮河并列。“风气兼南北,语言杂秦楚”,汉江文化因其多元性和包容性,展示着鲜活的生命力。国际著名学者李约瑟博士曾经指出:“汉水上游是古代盛地,因为汉水发源于秦岭南麓,从这里有道路通往渭河流域、北面的关中地区和西南面的四川地区。因此,在中国的整个历史上,汉水流域是长江流域和上述几个地区之间的著名通道。” 一位前西德的流域经济专家在全面考察了汉水流域之后,禁不住地感叹道:汉江是中国的莱茵河。因此,汉江享有“中国莱茵河”之称。

如今的汉江仍是中国大陆的一条未被污染的河流,她滋养着江汉平原。江汉平原在战国时是犀兕虎豹出没、鱼鳖虾蟹游弋的湖沼泽国。长江自西向东、汉水由北向南在此汇聚,它们挟带的大量泥沙在此不断沉降聚集,形成大小不等的陆上三角洲。日积月累,这些陆上三角洲不断合并,形成典型的内河冲积平原。

汉水下游河道曲折,同长江之间河港纵横交错,形成广袤的江汉平原。《汉书•地理志》载:“楚有江汉川泽山林之饶,江南地广,或火耕水耨,民食鱼稻,以渔猎山伐为业。果蓏嬴蛤,故窳媮生而亡积聚。饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。信巫鬼,重淫祀”。此地虽然物产丰富,“无饥馑之患”,但“呰窳偷生,无积聚而多贫”,显然这里非较为理想的生存之地,何况还有“江南卑湿,丈夫早夭”之说。《汉书•地理志》称楚地“信巫鬼、重淫祀”,正曲折地反映了当时长江中下游地区生存环境的恶劣及当时人们对自然的畏惧心理。

汉川市地处江汉平原,特定的地理环境决定了汉川的区域文化。李约瑟博士认为,地理因素“是造成中国和欧洲文化差异以及这些差异所涉及的一切事物的重要因素”。这种文化自然成为一种人化因素又作用于生活于其中的人,成为一种潜在的文化心理,使主体自然打上区域文化的印记。因此,探寻汉江对汉川产生的历史影响就具有十分重大的意义。

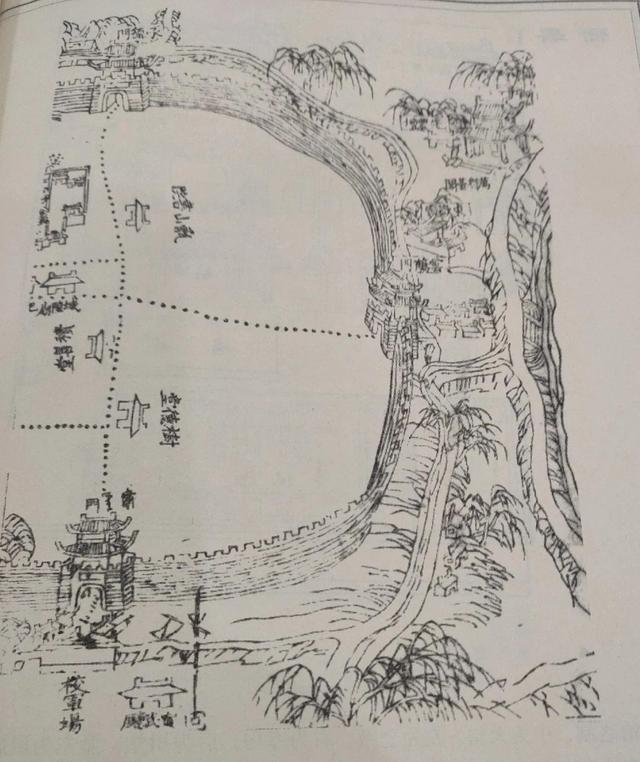

汉川城址的变迁与汉江密切相关。汉川历史悠久。西周属郧国,后属楚。秦属南郡,汉改江夏郡,为安陆县辖地,晋因之。南朝梁武帝置梁安郡于甑山(今马鞍乡榔头),北朝西魏改名魏安郡,后改为汊川郡,北周保定元年(公元561年)置甑山县,隋废。唐武德四年(公元621年)分汉阳县置汊川县,县治于汊山(今南河乡泐山。一名栗山,古时山下有汊水),属沔州,后属鄂州。《旧唐书》四十卷地理志载:“大业十一年(隋炀帝年号,公元615年),朱灿转掠荆沔,所至无噍类。唐武德四年(公元621年),平朱灿。置汊川县于泐山。泐山,在县南四十里。”汊山即今汉川南河乡泐(栗)山。五代周显德五年(公元958年)移治于金鼓城(今刘家隔镇),改属安州。宋建隆元年(公元960年),因竟陵义水流入县西,更名为义川县;太平兴国二年(公元977年)为避太宗赵光义讳,又因汉水纵贯县境,遂改名汉川县,县名自此始。

宋熙宁四年(公元1071年)废县为汉川镇,属汉阳县。元祐元年(公元1086年)复置县。元至正二十年(公元1366年)移县治于羊蹄山东北麓(今仙女山街道。一说22年即1285年迁县治于此)。城市通常依水而生,不过,当水威胁到城市安全时,城址的迁移就是必然的选择。据史料记载,汉川城址的四次迁徙都与人们逃避水患密切相关。

汉江造就了汉川人特有的性格。湖北人既豪爽又谨慎,既热情又小心,既善于经营世俗人生,又崇尚精神生活。“天上九头鸟,地上湖北佬”这句话就成了湖北人的代名词。湖北除了“九头鸟”的名声欠佳外,还有一个广为流传的顺口溜:“奸黄陂,狡孝感,又奸又狡是汉川。三个汉川佬,比不上一个沔阳佬。”意思是说黄陂人奸猾,孝感人狡诈,汉川人既奸猾又狡诈,沔阳(现为仙桃市)人比汉川人还要奸猾狡诈。这当然是其他省份的人对上述几个地方的人的蔑视。为什么会出现这样的评价呢?这有一定的历史渊源。江湖密布、水患频繁是构成汉川人性格的重要地理条件。洪水太大时,人们就躲开洪水,扶老携幼,逃荒外出。这一逃,也许就逃出了一个新的天地:先是为躲水而逃,继而为谋生外出,这样就造就了一批脱离土地的各类“非农业”人才,同时也铸就了他们精明能干、机巧善变、适应能力强的生意人性格特点。“奸狡”之说大概由此派生。

水患客观上对中国人安土重迁的传统是个冲击,但有助于人们开放意识的培养,汉川人特有的“洪水文化的两面性格”因此产生。在同洪水斗争时,坚毅、抗争、进取;在向洪水妥协时,圆滑、机敏、退让。他们就像水一样,因时因势而变,灵活开放,随遇而安,不固守一地,随水走“江湖”,寻找新出路——辞典对“江湖”一词的解释(“泛指四方各地”),大约可以在湖北找到生态文化的根。另一方面,汉川沿汉江码头多,码头文化又滋养了汉川人的性格。码头文化的流动性,赋予汉川人更多的开放性和包容性;码头文化的竞争性,赋予汉川人更多的危机意识和较强的求生意志;码头文化的多元特征,则赋予汉川人更多的自由精神和适应能力。有学者认为,码头足以将江风的多变、狡黠和包容刻入汉水人的灵魂。应该指出的是,由于码头文化的主体成分是失去土地的农民,他们“闯码头”的思维方式、价值观念都属于小农经济式的,有讲义气、抱团儿、性情豪爽淳朴的优点,但也有视野狭隘、不思进取、小富即安的弱点。水陆码头文化熏陶出的江湖习气,使得汉川人的性格呈现一种独特的“初级市场的市民文化”的禀性:商品意识、开放精神、精明强干、工余算计。这种性格贬义的说法就是:“奸”、“狡”、“抖狠”等。汉川名人无论是黄良辉、柳炳元,还是何三麻子,他们身上都具备一种湖区人所特有的不畏强暴的侠义之气。可见,汉川人的性格特征正是特定的历史地理环境影响的结果。 汉江给汉川留下了与水有关的地名无数。汉川境内有大小河流十六条,全属汉水水系和汈汊湖水系,有三百亩以上的湖泊五十个左右。 对汉川民生影响最大的河流为汉水(在汉川称之为襄河)。汉水自竟陵县(现天门)芦林口入境,经万福、脉旺、杨林沟、分水、城隍港、庙头、马口、城关、马鞍、榔头至新河出境;县境内外分为襄南、襄北两部分,境内流长九十公里,河槽均宽四百米。每届梅雨季节,洪水汹涌奔流,一般年景有三至五次洪峰,最多达十六次。汉川也因汉水流经县境而得名。据《沔阳县志》记载,明朝隆庆年间(1567—1571年),为避汉水冲击,于南北两岸筑堤,其中南岸(称脉南)每日朝雾笼罩,以“脉气旺盛”之故,起名“脉旺嘴”。这就脉旺镇得名的来历。分水镇旧名“分水嘴”,因独立于汉水与汈汊湖之间,形如鸟嘴状,汉水于此有一支流向北流经华严寺,再与主流汇合,故名分水。田二河镇因牛蹄支河在此分流为界牌、皂港两河,田姓居此而得名。回龙镇因所处河段迂回似龙而得名。刘家隔镇因宋知军事刘谊(毅)于此隔岸种荻,故名。新堰镇原为滨湖荒滩,1966年建镇,因位于新开河堰附近,故名。麻河镇古称“麻笸渡”,又名“马湖渡”,因居民多以织麻笸捕鱼为生,后笸转音为河或湖,故名。湾潭乡,清时叫“三汊潭”,因昔汉江于此有三条汊道,水深似潭,故名三汊潭,1956年改今名。里潭乡因宋成集时不足一里(古以“五户为邻,五邻为里”),得名“小里”,又因濒潭,故名小里潭。南河乡以“南河渡”而得名,西江乡以“古西江亭”而得名。时至今日,汉川还残留着一些带有“坮(台)”、“墩”的地名,这些台和墩,既有天然的,也有人工堆筑的,其功能主要是躲避洪水。这些地名都含有丰富的历史文化内涵。 汉江给汉川人民留下了宝贵的抗洪精神。由于河槽泄洪能力与洪水来量严重不平衡,汉川在历史上洪水灾害严重。境内最多的是水,危害最为巨大的也是水。据一九九二年版《汉川县志》记载,有清代二百六十七年,洪水肆虐一百一十六次。所以,水灾成为了汉川历史的主要内容。汉江洪水由暴雨形成,峰高量大,并具有较明显的前后期洪水特点。前期夏季洪水发生在9月以前,往往是全流域性的;后期秋季洪水,一般来自上游地区,多为连续洪峰。明代陈瑞的《川江石坝志略》开篇即云:“楚自(嘉靖)庚申(1560年)以来,川、汉二水每遇夏秋,辄交涨泛滥于荆、承、潜、沔,武、汉之间,沃壤数千里悉成巨浸。”汉川县因“汉水大溢,各垸堤俱溃”。于是,筑堤防洪就成为人们的必然选择。

汉江干堤俗称襄河堤,明初开始修筑,至清光绪年间方全线告成。据清光绪年间邑人田宗汉(汉川人)所著《汉川图记征实》载:“襄河南岸官民各垸畈,共计襄堤一百零二里七分……下自谢家堤角起(接汉阳壤),上抵白鱼垸(接沔阳碓臼垸)。其间曾家岭至朱家河七里六分,皆岗岭无堤;又系马口迤上至何家垸一里许,亦属岗岭无堤。襄河北岸官民各垸畈,共计襄堤长一百二十五里八分,下自新沟起,上至沔邑脉旺嘴牛蹄支河口止。” 田宗汉“怀有为乡邦澹灾拯溺”之志,着意于汉江利病。1858年,他由樊城军营返县,船过钟祥狮子口溃口处,对溃口原因实地考察,于次年2月,撰写《上请官中堂留狮子溃口不筑书》,提出治理狮子口下游水患方略。1883年,汉水决堤,汉川全境几成泽国,时田宗汉解甲归田,几次上书请求疏浚汉水,均以“集费维艰”不纳。1884年,为摸清汉水利病,以便治理水患,他“裹粮带丁”,走遍汉川全境和湖北境内的汉水流域,实地测量,绘制地图。所到之处,辄访问父老、儒生和农商渔樵,对水利、农业、祥灾,深入调查考据,先后撰写了《汉水源委考》、《治汉要略》、《汉川图记征实》、《湖北省汉水图说》,绘制了《汉川县舆图》。其中《湖北汉水全图》为湖北最早的《汉水全图》,《汉川县舆图》为湖北第一张县域平面图。早在1896年,田宗汉即主持腾池河疏浚工程,设计在乌柏口修建朝天石闸的方案,创制“排壅龙”和“制沙龙”等疏河器具。经十易寒暑,工程未竟,田宗汉怀着悲愤含恨终天,疏浚之事亦随停。

面对水患,汉川人表现出了顽强的生命力。康熙《汉阳府志》卷一《舆地志•风俗》则称:“汉川四周皆水,湖居小民以水为家,多结茭草为簰,覆以茆茨,人口悉居其中,谓之茭簰,随波上下,虽洪水稽天不没。凡种莳牲畜、子女婚嫁,靡不于斯,至有延师教子弟者。其垌塚一带,土瘠民贫,西成之余,即携妻子乘渔艇,转徙于沔之南、江之东,采茭拾蛤以给食。至东作时仍归事南亩,逐岁习以为常。”同治《汉川县志》卷六《风俗》录吴邦治《茭簰湖居诗》云:“茭簰具生理,即地即桑麻。俯仰无余事,云英与浪华。”这首诗写出了当时汉川民生之艰难。

汉川地势低洼,据解放初期统计,区域内有大小116个湖泊,素有“湖乡”之称。昔日农民中有七成为农渔兼营户,多以杂粮、瓜菜掺入主食,每年青黄不接或遇水旱灾害时,则靠采摘野菜、野藕、菱角等野生植物充饥;湖区农户住宅多为草舍、菱角棚,渔民则以船为家,平原区住房多为土砖平房;服装一般是男穿对襟女穿斜襟,贫苦民众一年四季穿粗棉土布裤褂,不少人严冬缺衣难以御寒,天雨时常以棕草蓑衣遮身。据《湖北通鉴——1937》记载:“汉川渔民困苦,多靠副业、渔业为生,衣着土布,食米麦,住草舍,兵荒水患,村落为墟。”汉川民间当年流传着一首叫做《荒年歌》的民谣:“荒年歌,唱开口,十人听了九人愁;天灾水患连年有,受苦受难难出头。甲戌年旱裂土,秋田干得谷不收;磨破屁股车破手,一年辛苦付水流,钱粮国课逼得紧,地主上门催租佃;蓖子蓖了梳子梳,刀刮水洗光骨头。旱灾磨得人半死,乙亥年淹水更添愁;钟祥倒了狮子口,劈头淹了古城楼;大小湾子人烟稠,一夜冲得光光溜。田地屋宇被冲毁,箱子柜子随水流;家神祖宗翻跟斗,庙里菩萨打鼓泅;鸦雀老鸦满天叫,毒蛇出洞树上鳅;水里死尸手拉手,鱼占鸟巢逐人肉。这次大水淹的广,从黄陂一直到安陆;襄河南北无干土,上到沙湖沔阳州;荒年歌,唱破喉,唱得长江水倒流;这是百姓遭劫数,子子孙孙记心头。”

至公元1970年,经过近20年的治理,汉川水患才基本解除。 汉江给汉川人民留下了大量的垸田。迄至唐代,江汉平原的众多湖泊并未遭到围垦,一直发挥着其正常调节洪水的功能,所以,史籍上的水灾记载也很少。南宋偏安后,江汉平原曾是抗击北方势力的前沿阵地,政府在这里兴办屯垦,开始将湖渚拓殖为农田,这是垸田大规模垦辟的先声。真正大规模筑堤围垸则是入明以后的事。“明兴,江汉既平,民稍垦田修堤”(注:嘉靖《沔阳州志》卷八《河防志》)。明政府不仅令民自耕,也督促地方官为发展农业生产兴修水利。所以“竭湖水造田,未成垸者始则业藕,久乃成田,在在有之”(注:同治《楚北水利堤防纪要》卷二)。不同地理位置围垦方式不同,从中获取的收益也不同。“高田为堤垸,下田为沮沼,高田多收籽粒,下田亦收菱芡凫雁鱼虾之利”(注:同治《汉川县志》卷九《堤坊》)汉川地势低洼,湖泊相连,垸田开发最早也最为密集。乾隆时期,垸田兴筑再次掀起高潮,实际上已臻于饱和;嘉庆、道光以后,垸田围垦恶性膨胀,或“随淤随筑”,“凡湖渠泽薮有为泥沙填淤者,即争垦筑垸”(注:光绪《汉川图记征实》第3册,“堤垸” ),由于竭湖造田,湖泊渐次被垦为桑田。汉江给汉川人民带来了经济繁荣。据《汉川县志》载,自元末兵焚以来,“川沔一带,烟火寂然,至明初仍是土旷赋悬,听客户插草为界”。开发垸田就促进了经济的发展。

明朝后期,中国开始出现资本主义近代工业萌芽。汉江下游地区广泛引种棉花,至清朝中叶,棉花种植面积和产量已跃居经济作物首位。棉花盛产,带来了手工纺织业迅速发展。比如在汉川县,“绵,一作棉……垸田多种之。山田种此者十仅二三,滨襄垸畈自分水觜迤上皆以此白籽为大宗”(注:光绪《汉川图记征实•物产》,转引自中国农业遗产研究室藏《方志物产》216《湖北》9)。《汉川县志》载:“男妇老幼共相操作,或篝灯纺织,旦夕不休,或机声轧轧,比屋相闻。”如脂麻,在汉川“邑境垸畈种白者多”,黄豆也在“滨襄垸畈多种之”,而蚕豆、黑豆、青皮豆等更是“邑境垸畈皆种之”(注:光绪《汉川图记征实•物产》,转引自中国农业遗产研究室藏《方志物产》216《湖北》9)。汉川植桑养蚕,是著名的“河丝”产地。本地输出商品以棉花、豆,麦、食油、蚕丝、陶器为主,输入商品京(匹头)广(百货)杂(副食)货为最多,而其中粮食、棉花交易为大宗。

境内集镇各依区位优势和资源禀赋形成三大中心:马口、县城和田二河。光绪二十年,有汉口春和轮船公司开办的汉口——仙桃航线之客轮途经并停靠县城、系马口、杨池口、分水嘴等港口。由于多种因素的共同作用,汉川今天就有了“江汉明珠”之美誉。

汉江形成了汉川人独特的饮食文化。汉川地处汉江下游,湖汊纵横,汉江、汉北河穿市而过。水域辽阔的汈汊湖蕴藏着丰富的水生动植物资源。水生动物主要有鱼类、水禽、龟、鳖、虾、蟹、螺、蚌等,植物主要有莲藕、芡实、菱角、茭白、茭草、蒲草、芦苇、泥蒿及多种水草。在民间,人们由于长期以这些野生动、植物作为食物来源,掌握了什么食物在什么时间食味最可口的自然规律,并形成了月份食物歌,即:正月泥蒿炒腊肉;二月螺丝、湖蚌不用油;三月黄鳝蒿草煮汤;四月鲢鱼粉蒸、干烧才鱼;五月泥鳅、鳝鱼味最美;六月藕带,边鱼吃划水;七月菱角、茨实、荷花飘香;八月鳜鱼、白条上丝网;九月乌龟、甲鱼、螃蟹味鲜;十月莲子炖汤香甜;冬月湖汊拖虾踩坑;腊月捕鱼挖藕迎春。丰富的野生水产资源,孕育了汉川独有的饮食文化, 汉川菜肴因此名噪荆楚。早在明清时,就不乏有名点名菜入选御膳。在小吃方面,“汉川三蒸”红遍大江南北。新中国成立后,汉川菜肴更是绚丽多彩,成为江汉平原的一枝特色奇葩。

汉江给汉川人民留下了宝贵的非物质文化遗产。清代至民国,襄河两岸开出九条支津,汇归汉水,水乡逐渐变成平原,群众也逐渐由捕捞转至耕种,生活日趋安定,对文化、教育的要求也日益迫切。道光年间,官家宣讲圣谕逐渐被民间宣讲孝敬父母、和睦家庭、友善邻里、救难救急等“十全大善”所取代。善书能在汉川生根、开花、结果,是由于历史上汉川是众水汇归之区。人们最初只在元宵节、中元节前后宣讲善书,后逐渐发展为经常性的活动,并在田头地边、街头巷尾、茶楼酒肆等地宣讲。汉川善书以“劝人为善”为宗旨,生动形象,因其结合了当地节令、民俗等因素,从而使之超越了单纯的民间文学和曲艺曲种的范畴,成为一种具有浓郁地方色彩的民俗活动,其社会价值和积极意义值得我们深入地研究。

当然,汉江对汉川市的历史影响还远不只以上所述。汉江作为汉川人民的“母亲河”如今因公路、航空、高铁等的影响而失去了昔日“黄金水道”的功能,但她创造的文明将永远载入史册之中,能勾起人们的记忆,给人们以许多新的启迪。因此,探寻汉江对汉川市的历史影响,发现其中蕴藏的某些规律,对于保持汉江的可持续发展,将具有强烈的现实意义和深远的历史意义。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com