西沟在哪里(西沟记忆)

作者|蒋坤

西沟是我出生和成长的地方。

记忆里的西沟是一条二、三百米长的小街,狭窄的道路仅能走独轮的推车;半截是青石路,半截是土路,土路的中间也铺着一溜青石板,青石板上半脚深的车辙印显示出这条街道的古老。

我的家乡,博山是鲁中山区的一个小县城。一条孝妇河由南向北穿过城区,分成了城东、城西两片。西沟是城西西圩的一条小街,街道虽短,却是四通八达。出街的东口是孝妇河上的福门桥,小时候连接东西两片的只有福门桥和北关桥。直到上世纪80年代由博山的各大工厂出资建起了大小、形状各异的十三座桥,才把博山的东西两片完全连在了一起。

【博山福门桥】

西沟街的西头是一个小小的十字路口,连接了四个村子。西沟属于西冶街村,向南拐的后沟是西寺村,后沟的拐弯处有一座土地庙,庙前有棵老槐树,两三个人合抱不过来。老槐树的中间枯空了,小时候和伙伴们玩捉迷藏常常藏到里面。再往里走是后山,春天我们常常爬到山坡上放风筝。从我们家出门朝北迎面是一个小堙头,堙头上面就是新赵庄,可以通往北坦和关帝庙。出门左拐向西是一个大堙头,堙头上是西寨村。小堙头上有一条小胡同能和西寨村的大场院连起来。胡同很窄,两面黑乎乎的石头墙就像是要对在一起,走的时候很害怕,却偏偏想走。大场院边上一盘石碾和一棵大槐树,三间小草屋是一个公家开的小商铺。周边的人家都在那里买烟酒糖茶、油盐酱醋,我常去小铺里给爸爸打九分钱一两的白酒,或者一毛五分钱给我娘买一盒小鱼牌的香烟。大场院的边上还有一家姓毕的人家画风筝卖风筝,长大到了琉琉厂工作后,才知道他们的祖先是博山琉璃内画艺术的鼻祖,大名鼎鼎的毕荣九大师。

穿过西寨还有一个太平村,连接到西山一溜十三个村庄,如果翻过西山的姚家峪和禹王山还能通到莱芜。西沟街是西边山里人进博山城的唯一捷径。每逢阴历三、八日博山大集时,西山的农民一大早就推着独轮车,或挑着担子,或挎着篮子,把他们种的粮食、蔬菜或瓜果拿到博山的集上去卖。过晌午又买上油盐酱醋日用品返回。来来回回给西沟这条小街增添了不少热闹。

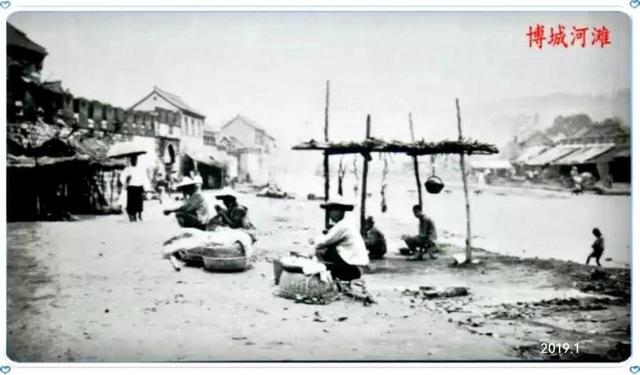

【河滩集市】

西沟街也就有二三十户人家,西沟的中间有一条向北走的胡同叫大天井,因胡同口有一口水井得名,宽阔的青石井台常常有小孩子在上面玩耍,后来有了自来水管子,井口就填埋了。大天井把西沟分成前街和后街,前街都是瓦房大院;后街则大多是瓦房和草房混合的院子。前街是青石板铺成的路。后街只是路中间铺一溜青石板,让独轮车在上面行走。西沟街上连棵树也没有,只有两三条电线杆子竖在路边。晚上杆子上的电灯泡亮起昏暗的黄色灯光。夏日里小孩子在灯下玩耍乘凉,冬日的夜晚偶尔会有夜猫子(猫头鹰)落在电线杆上,发出“咕咕咕”的叫声。老人们说“夜猫子进宅,无事不来”。认为夜猫子是不祥之物。夜晚躺在床上听到夜猫子叫的时候,就在想:“夜猫子,你可千万别落到人家的房子上啊。”看到有死人、出殡的,就想是不是晚上夜猫子落到他们家了。最不愿听到夜猫子的叫声,这种恐惧直到成年了到动物园也不愿看猫头鹰。

西沟没有名人也没有什么故居。有人说著名歌唱家吴雁泽是西沟人,家在西沟的东头。可是有文章却说他是山头镇的人。反正我从小也没有见过他,也从没有听说他回博山唱过歌。

【记忆中的老宅子】

记忆中,我家的老房子在西沟的最西头,靠街间门面房,是座南朝北的方椽苇箔青瓦房;院里三间东屋老草房,还有一个小饭棚。房子是我老爷爷(曾祖父)买下的。听爸爸讲,老爷爷下过“南洋”。至今我还保存着老爷爷那时带回来的一个西洋镜,以及国外的风景和人物照片。所谓的西洋镜也就是用两片放大镜片做成一个架子,上面可以放上照片放大了观看。老爷爷在西沟买下这座老房子,将沿街的三间翻盖成了瓦房。我出生那时侯我们家也是四世同堂,有老奶奶、爷爷、奶奶。

【老爷爷留下来的西洋镜】

新中国成立前我们家做粜粮食的小生意,集市就在西沟口外的河滩,所谓粜粮食大概就是每逢大集时,从集上大称买来粮食,放在小铺里加点价再一点一点卖出去,赚点差价。新中国刚成立那些年爷爷做点小买卖,家里还摊煎饼卖煎饼。靠街的大门有七八块门板,早上开门时一块块卸下来,晚上关门时再一块块按上。我们家的石磨按在屋里面,又厚又沉,我和姐姐俩人套上磨棍才能推的动。西沟后街的人家大多是做小买卖的:井台的王家卖小百货,小高台的吴家卖馒头,对门的乔家剃头,邻居姚爷爷家做的素火烧最好吃。姚奶奶是个缠脚的小老娘娘,老两口只有一个女儿在百货公司上班。火烧铺开在靠街的两间小草房,单扇门朝街开着,门内一平一竖两个烤火烧的炉子。姚爷爷做火烧从炒馅子就讲究,把豆腐剁碎,用花椒皮放进平炉的平底铁锅中炒上火色再駦干,火烧包起来后先贴到竖炉子的炉壁上烤到半干时取出,再立到平炉的平底铁锅壁上慢慢駦。两个炉子全用焦碳駦烤,不见烟火熏烧。做成的火烧外皮金黄不焦,内稂干爽不硬,远远的就能闻到花椒豆腐和焦炭夹杂在一起的清香味。每逢过年过节姚爷爷还会做一些糖火烧分给邻居的小孩子们吃。姚爷爷之后再也没有吃到那样香的素火烧。还有大堙头中间的张爷爷家做的锅饼,要拿家里的面粉去换。多少面粉换多少锅饼我不知道,但常常在那里等着,看张爷爷怎么做锅饼:张爷爷和面要用大半个小时来揉、揣、擀、压,再放到铁锅里用慢火去駦,那种纯麦粉的烤香味几十米外就能闻得到。后来买卖不让做了,各家的小铺都关了门,只有街东头公家办的一家新小铺卖油盐酱醋小百货。大人们都到工厂上班。我爸读过初小,到山东耐火材料厂做了统计员,那时还是国家干部最低的24级。娘在家里的小棚子里盘了个炉子加工生产琉璃珠子。

对琉璃的最初记忆,是一场雨过后冲出来的沟沟洼洼里露出的许多玻光闪烁的琉璃碎片。随便找找就能找到几个破了的琉璃弹子或半个琉璃球,我和小伙伴们常常会去找一些来玩,也常常会被破碎的琉璃划破手脚。博山是琉璃之乡,那时候琉璃生产户都集中在城西圩,许多人家有大炉棚。大炉棚里有圆炉生产,有的做花球,有的做烟嘴和镯子,还有的钩埚朵、拔料条。在大炉棚里干活的都是男人,各家的女人则在家里的饭棚里盘只小炉做琉璃米珠。

紧连着西沟西头的几个村子家家有炉、户户有匠。西沟街的人家以前没有做琉璃的。我娘做琉璃珠子算是在西沟开了先例。我的姥娘家原是南关村峨嵋山下的农民,娘兄妹七个,娘是老小。七八岁时就到日本人的煤矿上干小工,捡煤挣粮食维持家里生活。稍大又同她的大侄子一起过房给了我的四姥爷。四姥爷家就在西寨大堙头上,蒸馒头卖馒头为生。娘的性格要强,嫁到我家后也不甘心在家洗衣做饭养孩子,在我姐一岁多时就到邻居梁家学“做炉”(方言读作“zu”)。她的师父就是我后来的干娘。

做米珠的炉子很简单,可以两个炉口俩人同时干,也可以单个炉口一人干,炉子还可以烧水炖菜。我家的棚子特别小只能盘个单口的炉子,我娘一个人在家做琉璃珠子。我的印象中做琉璃珠子就是:座在炉前右手先把料条伸进面前的炉口里,料条烧软拉出丝头;左手拿着灌好泥浆的铁杖子从左边伸进炉口,料条和杖子成直角交叉,丝头搭在杖子上;右手料条向前一拱,左手铁杖子一捻,一粒珠子就缠到了铁杖子上。不住的拱、捻,拱、捻,一串珠子就做成了。当然说着容易做起来是很难的,没有几个月的时间学不会。琉璃珠子有不同的样式和大小:有帘珠、建珠,还有莲子、豆眼、花串等等。

【做琉璃米珠的土炉】

博山人习惯把从事琉璃生产的炉工称为“炉匠”。有的还在炉匠前面加个“小”字,叫成“小炉匠”,带有轻蔑的意思。以前“小炉匠”是被人看不起的。他们生活算不得很穷,工作的环境很差。炉棚都是用破笼瓦和秫筋(高梁杆子)砌成的。炉前高温作业,夏天光着膀子穿个勉腰的大半裤,挞楞着一双破布鞋;到了冬天就膛心着穿一个大棉袄。月底开了钱,大鱼大肉吃得饭店涨价;月头没了钱,借钱买个煎饼舏着咸菜糊口。大概是这些环习惯让他们自己都瞧不起自己。西圩的炉匠窝里流传着一句俗语:“抽了褯子坐交叉”,是说炉匠的孩子刚不带尿布了,就要坐上交叉学做炉。虽然有一些夸张,但在比我大几岁的那一茬炉匠子女中就有许多是从六七岁就开始学做炉的。

我家祖上没有做炉的,我娘半路学炉成了炉匠。和那些炉匠出身的孩子一样,我和姐姐在六七岁的时候就开始学做一些辅助的活:擀杖子、灌杖子、倒珠子是基本的。姐姐大我两岁,很早就学会了擀杖子,所谓“杖子”就是一些半米多长的钢丝,经过退火后变软,擀直了才能用。擀杖子的工具是一长一短两块木板,长的放在地上叫“搓板”,短的一块叫“搓板头”,擀杖子时左手用一块布握住一根待擀的杖子,将一端夹在搓板头和搓板之间,右手握着搓板头搓一个来回。在杖子不停转动的同时,左手从杖子一端捋到另一端。这样杖子就擀直了,如果不直就再来两回。一天要擀上二三百根才够用。擀杖子可不是谁也能学会的活,要手感领悟才行,我学了很长时间也没学会。灌杖子是更难学的活,要把细细的泥浆均匀的涂抹到杖子上,不可能一根一根的刷,里面的技巧很多,姐姐大概也没学好,都是娘自己干。

琉璃珠子在炉子里做好后还要拍打掉泥土洗干净,再倒到线上穿成串、绑成把,这是最后工序—倒珠子。倒珠子是我的拿手活,也是唯一会做的活。所谓倒珠子就是将缠在铁杖子上的琉璃珠子倒到线上穿成串。倒珠子要用一个特制的钢丝长针,有针鼻孔的一头穿上线。坐在一个较高的地方,两条大腿平直放好,用一块布铺在两腿上面,左手拿钢针立着顶在左腿上,右手拿着带珠子的铁杖,一头对住针头,手指一段一段的放杖子上的珠子滑入到针上,倒满一针再撸到线上。

倒珠子要先单线串鼻眼再双线穿。珠子串有尺寸要求,有的还要穿成五六种颜色的花串;引线也是细活,每天倒上百串的珠子如果一根根的穿鼻眼就太慢,太费工夫了,两个线头捻在一起把另一个线头引进针鼻就省劲多了。

从小学到初中我放了学都要回家倒珠子,作业都是在学校做完,回到家就赶紧去倒珠子。时间长了手熟了还能边看书边倒。除了倒珠子,每半月还要到琉璃社送货,五六十斤重的琉璃珠子放在一个大篮子里,我和姐姐俩人用根扁担抬着去。七八岁时我就长的比姐姐高了,姐姐在前面我在后面抬着。从家到琉璃社穿过大天井、新赵庄和北坦街,路上遇到那些“街孩子”,看到我们就喊:“瓜哒板子不一样,男儿女儿搞对象。”有时还拦着不让走,我们就推开他们快走赶紧过去。那时候我虽然很少在家里学习做作业,但在学校的学习成绩都是第一的,从小学到高中都是班长、班委的。

【母亲做的琉璃米珠】

大概在我上初中时,娘就不在家里“zu炉”了,进了琉璃厂,许多人在一起集体生产。但是,“小炉匠”的名声和地位还没有变。娘不愿意我们几个儿女再做“炉匠”。我高中毕业的时候还没有恢复高考,只有上山下乡一条路。当时有些美琉的职工子女学会“zu炉”,可以在家做琉璃珠子挣钱,逃避上山下乡。我呢,坚决下乡,不做“小炉匠”。而且不跟着琉璃厂下乡到本区的池上乡,而是随着山耐到了外市的邹平县。当时娘也支持,可是不到三个月,娘就受不了想儿子的难受,提前退休让我顶替她进了琉璃厂。童年时就非常厌恶“小炉匠”,也曾无数次的憧憬着长大了离开西沟,成名成家干一番大事。然而我一生却注定与“小炉匠”、与琉璃因缘不断。还是又回到了西沟老家。

西沟的记忆无边无数,岁月的时光一遍一遍的冲淡,熟悉的梦境又一次一次的刷新。西沟的生活是清贫的,西沟的记忆是苦涩的。然而童年却是幸福快乐的。没有大风车也没有木马,没有积木也没有拼图。却有许许多多的小伙伴们:小宝儿、小昌儿、小七儿、同进儿、联民儿等等。春天自己糊个风筝到后沟的小山上放飞,夏天在街上铺一块凉席在上面翻跟头;过年时点着火鞭相互追逐,正月十五糊个灯笼比谁的好看。还有滚铁环、拍纸鼻子、印泥模子、弹琉璃球,到山上摘酸枣,到河里抓小鱼等等,原始又有趣。挑水、推磨;倒珠子、送货,干种种的活,从不觉得苦和累。每当能挣到几毛钱添给家里时,就感到很自豪、很撑劲。

【拆迁时的西沟老房子】

西沟是在上世纪90年代的拆迁潮中随着古老的博山城一齐拆掉的。盖起了商场酒店,住进了单元楼房。再也见不到那些历史的痕迹了。老西沟的人也已走了不少。西沟的记忆只留在了几个老人的脑海里,像撕碎的纸片一样,飘荡在天空中,消失在虚无里。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com