新加坡有多少是华人(新加坡华人概况)

新加坡华人是指出生或者移民到新加坡、并持有新加坡公民权或居留权的中华民族人士。2010年,新加坡共有将近280万华人,占新加坡居民人口的74.1%,是新加坡最大的族群。

新加坡是中国之外唯一以华族人口占多数的国家。新加坡早期的贸易和作为商业中心的发展见证了殖民地内庞大的华人社群的成长。华人主要来自广东、福建、海南等中国东南沿海省份的粤语、闽南语、潮州话、琼语、客家语 丶福州话群体,其中4成是闽南人,其次为潮汕人、广府人、客家人、海南人和福州人等。

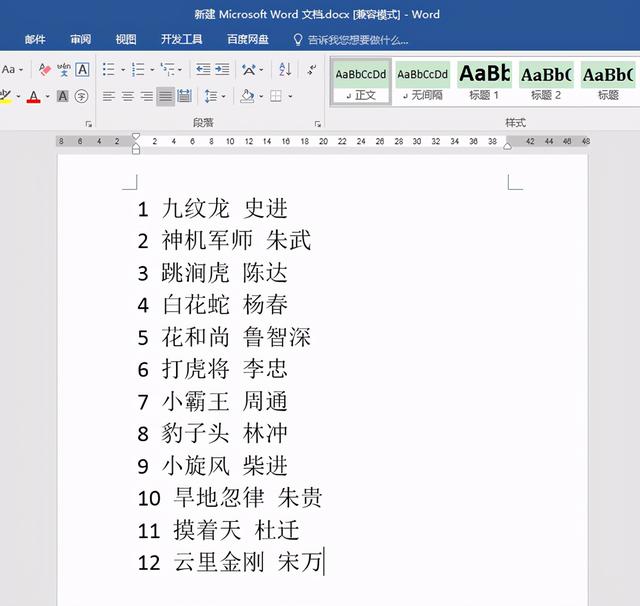

中正中学总校

新加坡的社会背景、人口结构、语言环境以及教育制度都有其独特性。在新加坡的四大种族中, 华族学生以华语(普通话)为母语。新加坡的华文教育从开创华侨私塾崇文阁算起,至今已有150余年的历史。但从1987年起,新加坡逐步统一了语文源流学校,新加坡已经没有华、英校之分,所有学生不分种族都以英语为"第一语文",为确保新加坡华人仍然保留自己的母语文化,新加坡政府一贯在所有学校推行中文教学,所有新加坡华人都需要学习华语,为所谓的"第二语言"或母语,由于中文教学的延续,一般的新加坡华人都能够讲或阅读中文书籍。

就华文而言,新加坡有11所特选学校,比如,德明政府中学、中正中学总校、华侨中学、立化中学和圣尼各拉女校等等。早期是传统的华校,经政府同意,将华文和英文同时并列为第一语文来授课。这些学校负责培养讲华语的文化专才,也背负着传授中华文化的使命。

通婚

新加坡华人一般来说会维持一个较为独特的群体认同,而更加的有可能在华人社群当中通婚。不同方言群(或籍贯)的通婚十分普遍。也有少数的新加坡华人会跟其他不同的新加坡族群通婚,例如新加坡马来人、新加坡印度人、新加坡欧亚混血人、白人、日本人、韩国人等等。

饮食文化

新加坡的华人美食主要由早期华人移民根据当地及当时的情况(例如可选用的食材)所发展而来,不能真正意义上作为中国主流的佳肴。尽管如此,这些美食展现了新加坡当地的风味和口味。多数新加坡的华人美食如肉骨茶、面薄、拌面、炒粿条、猪肠粉、福建面、海南鸡饭,云吞面、薄饼等都可以在新加坡的小贩中心(熟食中心)或美食阁吃到。有些新加坡华人是素食者,因为他们有些是虔诚的佛教徒,也有些不吃牛肉,尤其是那些祭拜观音的人士。21世纪来自中国各地的移民丰富了新加坡华人美食的多元性,各种中国菜都能在新加坡的餐厅找到如四川菜,上海菜

宗教信仰

道教信仰曾是新加坡华人主要的信仰,但年轻的族群多数改为信奉佛教、基督教或成为无宗教信仰者。根据2010年新加坡统计局的统计,佛教是新加坡第一大宗教,约有43%的新加坡华人称自己为佛教徒、14.4%是道教信徒、20.1%为基督徒和21.8%无宗教,华人构成了这四大级别的绝大多数。由于新加坡华人当中有4成是闽南人,华人也继承上一代来自中国福建的佛道混合之传统信仰,如祭祖,玉皇大帝,释迦佛,西方三圣,观音菩萨,地藏菩萨,文殊菩萨,普贤菩萨,灶神,门神,土地公(或大伯公),关公,天上圣母,清水祖师,保生大帝,玄天上帝等等神佛。

新加坡华人仍保留了祭拜祖先,慎终追远,传承孝道的民间宗教传统。清明节是新加坡华人祭祖和扫墓的大日子,每年3月底到4月的周末,新加坡华人多会举家出行,亲戚朋友相邀同往,坐满一、两辆小货车浩浩荡荡去扫墓,通往新加坡郊区坟场、骨灰瓮安置所和庙宇的道路上,总会出现连绵不断的"车龙"和熙熙攘攘的人流。报章电台也会发布警方的消息,提醒公众扫墓祭祖要避开高峰,趁早出行。

这里的华裔至今仍按照传统仪式扫墓,多半为闽南仪式。每逢清明时节,大多先祭祀土地神。然后在亲人墓前摆上酒食、果品和鲜花,燃起香烛,压上墓纸,再将纸钱焚化,磕头行礼,最后当场将酒食、肉、果吃完回家,一般会准备五牲祭拜祖先,当中少不了蛤、螃蟹、鸡、鸭等。祭拜完毕便当场剥蛤吃,然后把蛤壳丢在坟前,表示子孙已来扫过墓。清明祭祖扫墓,是中华民族慎终追远、敦亲睦族及行孝品德的具体表现,清明节因此成为新加坡华裔的重要节日。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com