上海方言课堂(12场并非大受欢迎的方言讲座)

本文刊载于《三联生活周刊》2020年第51期,原文标题《上海:12场并非大受欢迎的方言讲座》,严禁私自转载,侵权必究

“你看你的同事去采访各地方言,采访对象多半是地方戏曲传承者,或者偏远村落里的老人。但我反对将一切濒危文化搬进民俗村,我想向大家展示的是,人们不仅可以用沪语说鸡毛蒜皮的日常小事或者老上海历史文化,也可以用方言做正经的学术讲座。”刘震和一群研究历史语言学的学者们曾在上海用自己的方言进行过12场学术讲座。讲座并非大受欢迎,最后无疾而终,然而在这12场充满勇气、偏执和失败的讲座背后,是他们试图唤醒人们使用母语,对抗全球化的真实努力。

记者/张星云

摄影/吴皓

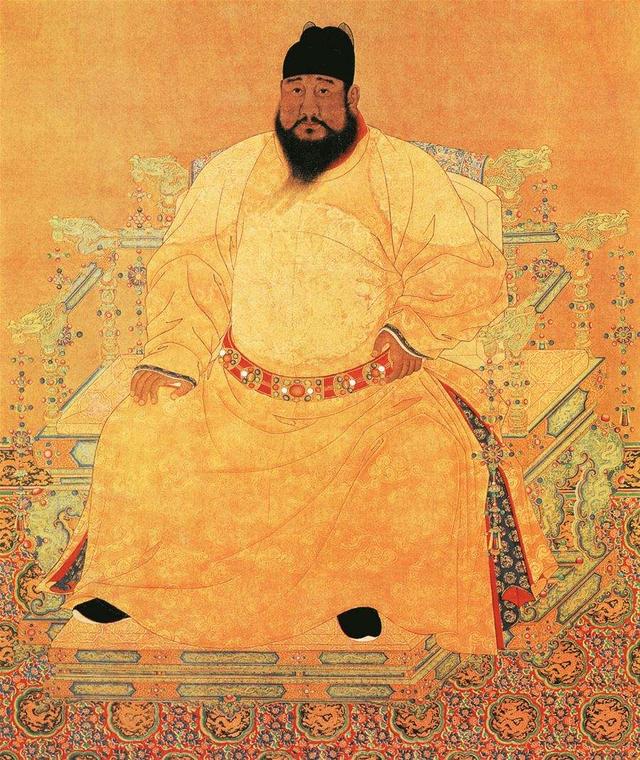

1843 年上海对外开埠后,沪语逐渐成为吴语地区的强势语言

特别的讲座

那是2015年10月11日,一个周日下午。上海复旦大学旁的鹿鸣书店,像通常周日那样,将书店中间的移动书架移开,摆上座椅,架上投影仪,等待听众入场。不过这并非鹿鸣书店办过的众多学术讲座中的普通一场,特别之处在于,这场讲座使用的语言是上海话。

刘震回忆说,现场有一种不言而喻的默契感。

作为铺垫,早在鹿鸣书店几天前在微信公众号贴出的海报上,除了发布主讲人——德国慕尼黑大学印度学博士、复旦大学文史研究院研究员、复旦大学甘地与印度研究中心主任刘震的身份,以及讲座题目《叙事与图像——欧洲和印度艺术的情节展现》之外,海报上还特意标明了讲座使用的语言——沪语。

令刘震意想不到的是,来的30多位观众里,绝大部分是中青年。讲座很热闹,从开始到最后的互动环节,现场所有人都默认用沪语讲话,一些观众只能听懂但张不了口,另一些观众,则是只要张口就会用带尖团音的老上海话,但没有一个人问过他“为什么要用沪语讲座”,就好像大家都明白他的用心。

讲座中刘震侃侃而谈,从他翻译的德国著名印度学家迪特·施林洛甫作品《叙事与图像》讲起,介绍西方对艺术中故事情节布局的关注,以及用文献学的方法,分析古希腊神话、《圣经》和佛教故事在不同文本和图像中的变异,当然,所有这些,刘震都是用上海话,也就是沪语讲的。

上海成为国际性的移民城市后,沪语与各地方言融合

现在上海年轻人最多只会说沪语发音的普通话

这席演讲,刘震只是将原来在学校上课时的一个讲座内容搬过来,没有为转换成沪语做任何特别准备,遇到人名地名,也不用普通话音译,而是选择用原文或者英文。“没打过腹稿,就直接讲了,讲完就觉得特别爽。”刘震描述那种感觉,“这么多年来,我第一次用沪语讲与上海无关的东西。我才发现我从来没有如此自如地驾驭一种语言,那种直接从脑子里蹦出来,只有母语才有的亲切感。”刘震说后来系列讲座的其他讲者也都是差不多的感受,觉得讲完哪怕不要报酬也很爽。

当时复旦大学甘地与印度研究中心刚刚成立,作为中心主任,刘震手头有一些活动经费,于是与鹿鸣书店老板合计,办了“印度学与印度研究系列讲座”,刘震的初衷是,让每一个人都使用自己的母语方言来进行学术交流,方言不仅用来说俚语或者鸡毛蒜皮的小事,完全可以用于严肃场合的学术讲座,讲正经题目。

于是,上海社会科学院历史研究所的离休领导用沪语讲了一场佛教与摩尼教文化交流的讲座,美国斯坦福大学东亚图书馆馆长,一位美籍华人,用母语沪语讲从悬泉置汉简看早期丝绸之路。讲座越走越远,刘震的一位同事,美国威斯康星大学麦迪逊分校博士,同样来自上海的美籍华人,分别用沪语和藏语各讲了一场印度诗学的讲座,第二场讲座就来了很多藏族听众。

也并不是每场讲座都顺利。复旦大学佛教研究团队负责人,一位著名佛教哲学家,祖籍广东,他决定用粤语讲从克莱因的《知识与解脱》论国际上的内亚佛教哲学研究,结果讲到一半,被底下的观众要求换成普通话讲。

刘震说,在这个系列讲座里,演讲人最需要的特质是勇气。“语言学里有个概念,叫‘lingua franca’,即地区性权威方言,其实沪语和粤语都算是这种强势方言了。强势语言的特点就是,你一开口,人家不会笑你。但当你的母语方言被沦为‘土话’时,你在大雅之堂用方言讲话,一开口,就会被人嘲笑。”上海外国语大学的一位老师,就在刘震的系列讲座里用无锡话讲《摩诃僧祇律》中的环保思想与文学故事,在沪语尚且式微的上海,无锡话更加不属于强势语言,而那位老师,也非常有勇气。刘震还曾邀请过同行前辈来做沪语讲座,“平时交流都用沪语,但他受到邀请后,坚持要用普通话做讲座”。

这样的讲座,刘震一共组织了12场,横跨一年时间。但后来观众越来越少,有次华东理工大学商学院副教授用沪语讲丝绸之路上的通货,现场算上刘震,只来了三个人,“即便这样他讲得也很爽”。有关印度的话题,全上海能请来讲的学者都请了一圈,讲者们也渐渐失去了新鲜感,此时,活动经费又收紧了,讲座无疾而终。

再后来,曾经讲座中认识的一位热心观众,为刘震联系到了虹口图书馆,同样的主题,同样的形式,刘震在虹口图书馆又讲了一遍,“但效果不好”。

虹口图书馆每周都会举办公益讲座,偌大的礼堂,几百个座位,每次都能坐满,“但大部分是寂寞的老年人,在里面坐坐,打个瞌睡也好”。刘震讲座一开口,台下就有老人反对:“说普通话,我听不懂。”刘震一下泄了气,没了劲头,原来讲座里的包袱也抖不出来了。

我和刘震是约在上海一家老字号餐厅里聊起这些讲座的。平日他奔波于工作与家庭之间,从事的印度学研究和教学工作与沪语方言没有任何直接关系。他有些腼腆,戴着一副眼镜,聊天时时刻保持着礼貌的微笑,不过招呼服务员过来点菜时,他会用极其标准的上海话,来试探对方的业务能力。“这里服务员其实也都是上个世纪从外地过来打工的,被我们这些人逼得只能讲沪语,你听得出来吗?”

“我心里很清楚,自己到最后一定是虚掷精力。我承认,再怎么努力,上海话最后可能还是要消失的,但我所做的事情,就是尽量延缓它的灭亡。对我来说,能够延缓一代人的时间,那就成功了。但是不少热爱上海话的人,既不愿意承认这一现实,又缺乏足够的现实感,不知道怎样务实地去推进这项工作。他们已经认可了普通话的权威地位,为了避免边缘化、为了进入主流,他们会积极地使用普通话。”刘震说,“你看你的同事去采访各地方言,采访对象多半是地方戏曲传承者,或者偏远村落里的老人。但我反对将一切濒危文化搬进民俗村,绝不是组织几个小孩唱两段沪语童谣就能满足了。我想向大家展示的是,人们不仅可以用沪语说鸡毛蒜皮的日常小事或者老上海历史文化,也可以用方言做正经的学术讲座。”

他拿鹿鸣书店和虹口图书馆的讲座作比较:鹿鸣书店的观众没有老人和孩子,受教育程度比较高,包容度比较高,才能真正接受多元文化、多元语境。反之,眼界则窄,思想里的条框就多,无法意识到母语方言的价值。“这些参加方言讲座的人,他们其实都不光是在保护方言,而是一种对国家主义、对全球化的反思。”

复旦大学甘地与印度研究中心主任刘震

反思全球化

在2001年前往德国慕尼黑大学学习印度学之前,刘震在银行工作。那是90年代,领导开会只说上海话,如果有外地同事被调到上海,需要马上学上海话,否则在办公室连生存能力都没有。那时上海人民广播电台评选最佳播音员,特等奖就是一位沪语播音员。至今在1949年后的新编评弹里,丑角、小奸、小恶讲的多是普通话,正面人物多说沪语。比如,中篇评弹《王孝和》里面的主人公就一口上海话,国民党特务则说的是普通话。

他当初离开银行系统的原因与很多同行一样,“觉得没意思了”。他因为喜欢德语歌剧,去报班学了德语,后来又因为对佛教感兴趣,从银行辞职后去德国慕尼黑大学学习印度学,重新从本科开始念。

自19世纪起,德国语言学家发现印度与欧洲同属于印欧语系之后,德国就成了梵文研究水平最高的学术重镇。进入20世纪,印度学达到了一个顶峰,欧洲学界加速了对东方语言的发掘,斯坦因、伯希和相继前往敦煌,德国探险队也曾四次来到吐鲁番地区进行发掘。

欧洲学者通过对丝路沿线所发现的古代语言与文献,不断完善研究古代语言文明中的文学、哲学、历史、宗教的综合性学科——语文学(Philology),即通过古代文献还原古老文明本来的样貌,印度学就是其中的代表。上世纪大学者陈寅恪、傅斯年和季羡林,分别去柏林大学和哥廷根大学学习过印度学。

在慕尼黑大学,刘震学会了梵语、藏语、巴利语,还研究吠陀和吠陀宗教文学,印度大小乘佛教,印、藏、汉佛教文献比较等。正是在求学印度学期间,他发现上海话很像巴利语。巴利语并不是一种直接的方言,而是以印度西北的方言为底本,再从佛教诞生地——印度东部,还有其他地区中萃取出来的一种方言的混合,由此形成一种“地区性权威方言”,“就像拉丁语在天主教系统中的作用一样,是一种文化融合的产物”。

回顾沪语的历史,也类似。作为从北方古汉语划分出来的最古老的方言之一,吴语地区大部分在秦朝属会稽郡,西晋末年永嘉之乱,大量移民从北方迁徙到江东,东晋建都金陵(今南京),成为六朝政治文化中心,江东方言成了吴语和闽语的共同祖语。唐朝中叶安史之乱,移民大批进入江西,使赣方言基本形成,也把吴语和湘语永远地分隔开来。明清经济文化的重心从淮河以南转移到长江以南之后,扬州的繁荣为苏州代替,苏州逐渐成为吴语地区的文化中心,昆剧、苏滩和弹词的风靡,使苏州方言成为吴语地区,尤其是太湖片的“地区性权威方言”。

但1843年上海对外开埠及之后的太平天国运动彻底改变了这一传统。上海成为国际性的移民城市,占上海人口80%以上的全国移民陆续来到上海,带来了各地方言尤其是江浙吴语和广东话,与以松江话为基础的上海话相互混合。上海话不仅迅速吸收苏州话、宁波话、杭州话、苏北话中的精华词语,也将大量外来词引入现代汉语,如“沙发”“卡车”等都是用上海话翻译的。加之经济的影响力,上海话逐渐取代苏州话成为吴语区新的“地方性权威方言”的同时,也在短短100年里成为中国三大方言之一。

不过刘震在留学德国期间,每次与家人通电话,会发现家人很多东西已经不知道用上海话怎么说了。那时他还没有意识到,刚刚进入21世纪的中国正在经历着一场前所未有的变革洪流,等他7年后完成学业再回国时,发现世界已经变了,不仅学校里老师们全都说普通话,在银行窗口接待他的也全是普通话了。

在中国大力推广普通话的同时,在德国,英语在全球化浪潮中对德语的渗透也在同步进行。德国新开店铺都起了英语店名。德国三大汽车公司,新推出的车全部以英语命名。刘震去梵语老师家吃饭,师母拿出女儿幼儿园的校徽,他发现校徽里地球的中央画着美国。

甚至德国学术界引以为豪的印度学,也被全球化所影响。在德国召开的很多国际学术会议,即便没有德语区以外的学者参与,那些母语是德语的学者凑到一起,也还是只用英语发表论文。刘震所在的慕尼黑大学印度藏学系还好,可以在英语和德语之间选择究竟用哪一种写论文,汉堡大学的印度学系目前是不用德语写论文的,只能用英语写。德国人自己承认,用德语翻译梵文更加精准,更能一一对应,但是英语已经成为翻译梵文的标准语言了。

德国学术圈普及英语的另一个结果是,美国学者几乎不学德语,一般都会去学西班牙语、法语或者日语,因为他们清楚,不需要查阅德语文献,德国学者会自动选择用英语写论文。刘震的梵语老师是一位坚定的德语捍卫者,用非常优雅的德语写论文,能不用英语就不用英语写,甚至连影响评职称都不在乎,但近几年刘震与之交流时,发现他不得不使用的英语专用名词越来越多了。

刘震曾向我描述过一种感觉:当他拿腔捏调地在德语环境里说英语,在吴语区说普通话,总会感觉到自己站在一种正确、强大的趋势一方,耳边隐约传来自美好而伟大的未来世界的低沉的赞许声。那种声音让他浑身激起鸡皮疙瘩,总想忏悔自己是不是有什么做过头了。

“我是非常反对全球化的。”刘震对我说,“全球化所坚称的、所描绘的文化多元化,在实际操作中却成了逆向淘汰优秀文明的单一共同体。全球化最初所提倡的多元价值观和普世价值之间的矛盾,最终使全球化成了向着某种模版的‘王化’。”

他描述所见到的德语困境,像极了上海话遇到的情况。在德国留学期间,产生的强烈的自我民族认同感,让他突然想好好说上海话。那时他像很多上海“80后”一样,上海话并没有那么好,很多老上海话中的特殊发音已经忘记,只会将普通话进行吴语化发音,但这样并不一定准确。于是他开始用在德国大学学到的语言学方法,来拟推老上海话的正确发音。比如很多上海年轻人将“瀑布”读作“pu bu”,但实际上上海话应该发作“bao bu”,与“暴晒”“爆炸”或者“曝光”属同一种发音。刘震甚至还通过文献学、版本学方法寻找上海话的本源发音,听大量的苏州评弹,读很多晚清沪语小说。遇到自己拿不准的发音,还会去“畸笔叟”的微信公众号下留言请教,后者曾经是上海东方电视台的记者,退休后用老上海话讲音频。

他发现尽管上海年轻人有的还会说上海话,但其实说的都是沪语发音的普通话,即除了虚词外,主谓宾都是用的普通话语法,早就没有了俚语和其背后的思维模式了,老上海话不仅通常是“主宾谓”的语序,说起来也非普通话的“字调”,即一句话中每个字是一种语速,而是“词调”,每个词一种语速,说起来就像有音拍一样。吴语地区宁波话“硬”,苏州话“软糯”,上海话接近苏州话的“缩脚语”逻辑,不愿把话说满了,给对方留一点余地。

刘震从德国毕业后回上海复旦教书,一次偶然的机会,他在办公室上小班课,有本科生,也有研究生,他发现学生们都来自江南地区,都听得懂上海话。他突发奇想,觉得没必要再讲普通话了,何必舍近求远呢?于是尝试用上海话开讲。后来只要有机会,他就会用上海话教课,实在不行的时候宁愿说两遍。他发现尽管年轻的学生们听得懂,但很难自如地用吴语与他交流,这就变成了单向的传输,而非互动。于是机缘巧合,才有了鹿鸣书店的方言讲座,向学校以外的人用沪语讲座。

上海外国语大学东方语学院文献中心主任李卫峰

下一代

李卫峰也是鹿鸣书店方言系列讲座的讲者。

他记得讲座那天,需要从自己工作的上海外国语大学松江校区坐两三个小时车到复旦大学。那场来了不少观众,因为主题新颖,那时马里人质劫持事件发生没多久,能背诵《古兰经·开端章》的人质会被立即释放。李卫峰就以《开端章》为例,介绍闪族文化背景下阿拉伯文字的发展和传播,以及中国阿拉伯研究的现状。李卫峰特地用了老上海话的尖团音,讲座听起来就像京韵京白似的。

李卫峰与刘震因印度学相识。上海外国语大学邀请刘震来做一场关于印度学的讲座,阿拉伯语系专业出身的李卫峰听了讲座,受到启发,开始对历史语言学感兴趣,进而开始研究起阿拉伯语和希伯来语的共同祖先——闪语,如今他是上海外国语大学东方语学院文献中心主任。

“其实愿意主持鹿鸣书店方言讲座的人,往往是研究世界古老语言、历史语言学的学者,或者起码有过较深的留学背景。”李卫峰对我分析说,因为这种人往往会将语言视作一种资源,“反而恰恰是那种从小生活在单一文化、语言环境里的人,思维方式比较单一,容易排斥其他文化,学习语言的能力也远不及多语言环境的人。”

现在上海地铁早就没有了沪语播报,街上贴着“说普通话,做文明人”的标语,李卫峰登上公交车,会发现公交车的沪语播报错误极多。我们坐下来喝咖啡,他需要先从服务员普通话的口音里分析一下,对方是否是上海人,然后把自己的口音稍微调重一点,如果对方跟着调重口音,才会云开雾散:“都是上海人呀!”

但更多的情况是,李卫峰不敢对服务行业的人说上海话,怕被认为是在歧视外地人。甚至在课堂上同样如此,会被同学认为是在秀优越感。只有在方言讲座或者在聊起方言讲座时,他们能够名正言顺地说说沪语。这也是当初刘震在鹿鸣书店办方言讲座的原因,鼓励大家用各自母语方言讲座,而不仅仅只强调沪语讲座。

今年上海外国语大学恢复了学生社团沪语社,找李卫峰作指导老师。第一次活动。来了20多名学生,有5个上海人,李卫峰请他们分别用沪语介绍一下自己的名字,他发现,其中两人只能听懂,完全说不出来。他请来复旦历史系的教授用沪语讲蒙元史,开讲前,他会带着学生用刘震那套语言学拟推法来推测单于、突厥、金兀术、岳飞用沪语怎么说。

刘震反思年轻一代,认为方言的消失,最大的责任在父母身上。只教孩子普通话的家长心态是:如果父母不和孩子说普通话,孩子的普通话就不够好,上课就听不懂,就会学习成绩差,最终沦落底层。家里的祖父母辈,对孩子有着更强的迁就感。高科技时代,老人就害怕被社会淘汰,与其让小孩多学一门外语,还不如自己多学一门外语,他看到很多老人,其实普通话说得很烂,但是他们就拼命说普通话。

放眼望去,沪语目前还算是吴语区中保护最好的,上海之外的语言没落得更厉害。如今在上海最贵的小学里,沪语被当作一门选修课,与法语并列。全球化不仅影响着语言,也影响着思维和生活方式,刘震带年轻的学生们活动,中午吃河鲜,老师一桌学生一桌,发现除了一个学生,其他学生都不吃大闸蟹、炝虾、螺蛳,因为“吃不来,没兴趣”。

因此在自己的儿子出生前,刘震就决定家里以后只说上海话。说普通话的保姆在与儿子交流时,也要尽量模仿上海发音。儿子上的幼儿园是子弟幼儿园,至少有三分之一学生的家长都是上海本地人,即便这种情况,儿子班级里差不多也只有一个人会说沪语。儿子上了小学,刘震本来想用儿子证明多语环境对智力的开发,没想到儿子学习成绩并不理想。

后来女儿也出生了,刘震依然严格执行家里只说上海话的政策。他从没有特意向孩子们解释过沪语和普通话的概念,但两个孩子会自己总结:说上海话的是上海人,说普通话的是普通人。有次女儿坐在车上面对窗外,忧心忡忡地对他说:“现在说上海话的人太少了,以后怎么办啊?”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com