书法的美与雅致(书法的工巧装饰性也是一种美)

文/一者

在中国书法各书体中,隶书书写在章法上讲究纵横平稳,基本规律就是横成行纵成列,这是汉碑的基本章法规律。除了隶书,篆书、楷书在章法上同样有这类布性质的书写。这类书法其内涵相当或相近于工细、工致、巧饰细琢,布置精工,就属于工巧。杨景曾《二十四书品》有“工细”一品,其系诗曰天衣无缝,云锦薰浓。工力悉敌,斯为正宗。

当然,并不是任何工巧之作都能达到这一境界的,但是,它无疑指出了工巧的美学方向,工巧是艺术家苦心经营、精心雕琢的积极成果,是大量的艰苦劳动的审美结晶突出体现了艺术家和匠师们聪慧的心智,理应受到较高的美学评价。然而事实恰恰相反,例如,在书法的鉴赏品评中,它往往只可能获得较低的评价,甚至还受到极意的贬抑或否定。

就如同中国绘画领域的工笔画,自文人写意画诞生以来,严谨细密画派就被排挤,工笔画遭冷遇,甚至嘲讽,认为工笔画就是功夫画,只要花费一定的功夫就能画好。其实大可不必,也是不公正的。艺术风格应多样化存在,工笔和水墨写意两种画风都应有其存在价值。朱景玄《唐朝名画录》)中提到唐明皇曾说:

“李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙也,”

宋代工笔画曾是主流,宋元以降,工笔才被写意挤得靠边站了。其实,在书法领域,对“工巧”曾经是赞美的态度。纵观中国书学批评史,在唐以前是不避“工巧”的,而且还将其视为种值得肯定的品格。如西晋成公绥的《隶书体》就说:

“工巧难传,善之者少,应心隐手,必由意晓。”

卫恒《四体书势》也评道,锺繇、胡昭“各有其巧”。在南朝,梁武帝萧衍在《观锺繇书法十二意》中,更把“巧”作为重要的美学概念提出来,并解释道:“巧,谓布置也。”文中还反复提到“巧趣精细势巧形密可见其对“巧”的推崇。唐代的“尚法”之风,实际上也包括着对工巧的美学要求,如欧阳询的《三十六法》,本质上就是要求“巧为布置”。特别是颜真卿的《述张长史笔法十二意》,发展了萧衍“巧为布置”的美学思想,认为“欲书先预想字形布置,令其平稳,或意外生体,令有异势”,这是把“巧”泛化到笔画、结构乃至章法的领域了对工巧的贬抑,大概是从宋代开始的。

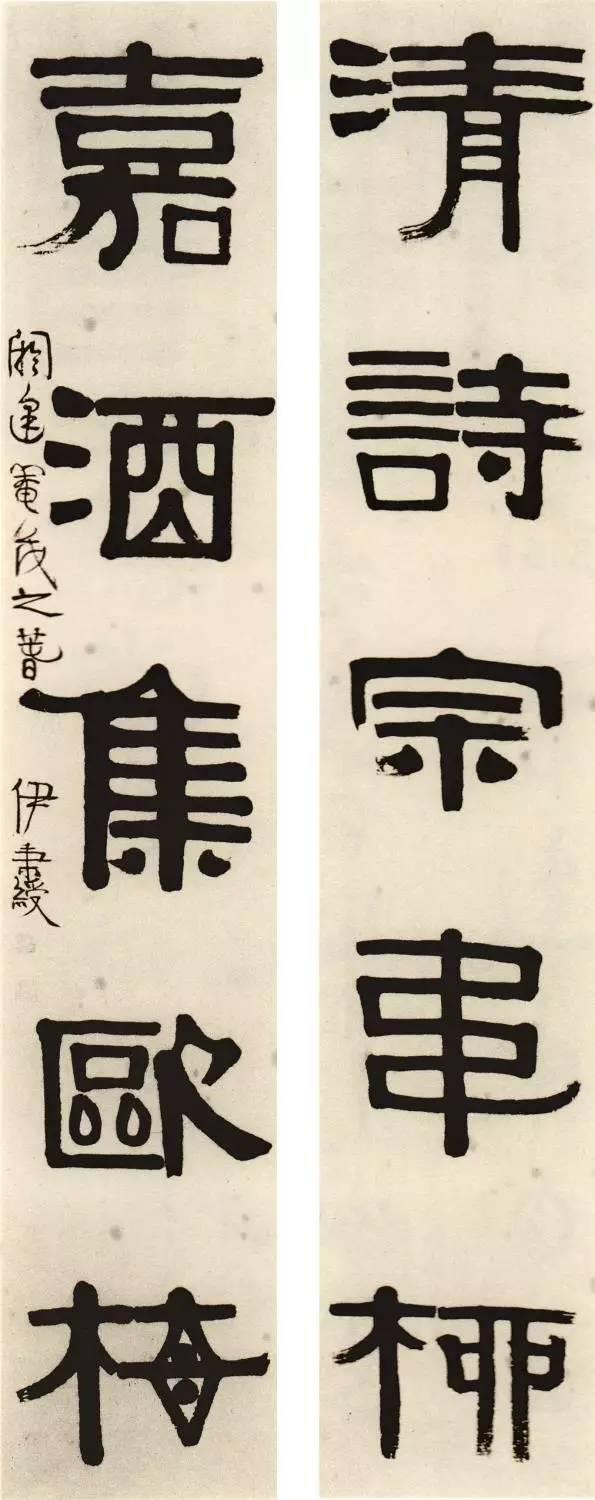

清代伊秉绶隶书“工巧”特色特色明显。一方面,他追求老、辣、瘦、直的壮美境界,并把这种壮美境界和人格理想的追求糅合在一起,而另一方面,又不避工巧装饰的表现,他的某些大隶就颇富于装饰性的审美趣味。

汉《张景碑》

张怀瓘《书断》引萧子良语:“王次仲饰隶为八分。”这个“饰”字,就说明了八分比之隶书更具装饰性。胡小石也说:“隶书既成,渐加波磔,以增华饰,则为八分。”可见,八分就是装饰化了的隶书。由于装饰,八分成了隶书的代表。隶书的装饰性,主要表现为分势与波势的凤翼开张、横向笔画乃至整幅章法上的齐整排叠,这见于汉隶名碑:如《史晨碑》、《曹全碑》等,以分势与波势见长;《张景碑》、《李孟初碑》等则以笔画、章法的齐整排叠见长,均极工巧之能事。如《张景碑》的装饰美。该碑的“写”、“景”、“驾”、“吉”、“言”等字横画特多,均精心排叠,其横距力求基本上均衡齐一,从而谱成特定范围内令人赏心悦目的“匀画”。

这种排叠齐密的间距序列和各得其宜的分配效果尤留妙于画外之白,体现了“均谓间”(颜真卿《述张长史笔法十二意》) 的审美特色;而“移”字众多齐匀的斜撇,其笔画与笔画之间的“白”,也同样引人欣赏,亦所谓“画能如金刀之割净,白始如玉尺之量齐”(笪重光《书筏》)、真是美不胜收。再如碑中一个“府”字曳脚特长,呈刀币状,为汉碑中少见。这一特殊的艺术处理,也富于装饰化效果。

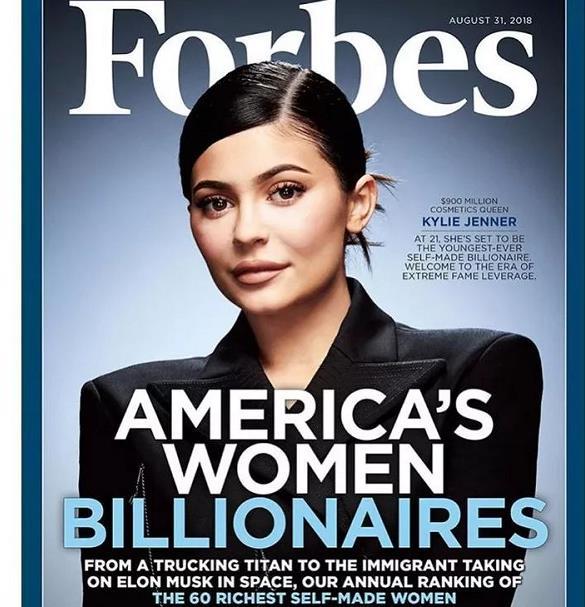

我们再重点品析伊秉绶某些隶书的装饰美。如他所书隶书五言联“清诗宗韦柳、嘉酒集欧梅”,这一联中的“清诗“宗“集”等字横画特多,处理特佳,将隶书排叠美的齐整特色作了进一步的发挥,使之更趋整饬。“清”字左旁三点,书作齐整排叠的三个横向笔画,偏于左上部,这是“同一形状的一致的重复,这种重复对于对象的形式就成为起赋与定性作用的统一”。右旁“青”的上面三画,均取横向而尽情延展,极其齐整美观,而下部的“月”,特取瘦长的纵势,既与上部横向的三画形成强形式的反差,又使整个字的下部留出大片空白,形成上密下疏,上浊下清的格局。欣赏者在这种“符合规律的关系中所见到的既不是同一定性的抽象的重复,也不是同与异的一致性的交替,而是本质上的差异面的同时并存”,因而“看到这些差异面完全会合在一起,就感到满足”。

伊秉绶隶书五言联

1814年作 清诗宗韦柳,嘉酒集欧梅。 閼逢閹茂之春。伊秉绶

在伊秉绶笔下,“清”是处理得最为成功的字之一,这种极富装饰美的结构可谓别开生面。此写法在其笔下曾出现多次,可见他颇为满意,这种一再的重复可看作是他无言的自我评价。再如“欧”字中的三个“口”,处理巧妙,上面个呈方形,具隶意,下面两个呈圆形,具篆意,二者异态而同处。这借黑格尔的美学语言来说,“一致性与不一致性相结合,差异闯进这种单纯的同里来破坏它”,“由于这种结合,就必然有了一种新的,得到更多定性的更复杂的一致性和统一性”。这种从不协调中求协调,从大胆的对比中求一致,非大手笔莫能奏效。又如“梅”字下面的“母”,呈一足独立的平行四边形,借助于一横,在不稳定中见出稳定来。“母”中两点,又书作圆形,这在隶书中亦属罕见。此幅对联在一排排线条横向展开而形成的同一节律中,各种图形异态纷呈,令人眼目一新这种精心的布置,巧妙的安既不离隶书传统,又似乎带有超前的现代气息。然而,伊秉绶隶书又富于古意盎然的朴抽之美,这主要是由于基本上扬弃了隶书一波三折,直势多而曲势少,近于所谓“古书方广少波势”(张怀瓘《书断》引王愔语),而且其形式美的理想、装饰趣味的追求、意匠惨淡的经营,还往往泯却形迹,体现出寓巧于拙、寓饰于朴的审美特征。

《虢季子白盘铭》

比起隶书来,篆书的装饰性更强,清代几位在篆书领域颇有成就的著名书家邓石如、吴让之、吴大澄、杨沂孙、赵之谦、徐三庚等皆具有“工巧”特色,但笔法还是各有特色的。古代青铜器上的篆书的装饰性最明显,上面的铭文和图案纹饰融冶地共处而不悖,而铭文本身也同时发挥着对于青铜器的装饰功能。西周著名的金文作品如《虢季子白盘铭》,通幅的字形一个个长短不同,大小各异,但是,它们共处于纵成行、横成列的方阵之中,字距、行距之间均可谓疏可走马,空间特别宽绰虚朗,而秀丽悦目的字体无不由圆劲匀净的线条构成……正由于这一系列的精心布置,故而尤能于参差中见出整齐来。再看其结字,也特别注意体态的对称、配合的均衡、构件叠缀的险中求稳,而横向、斜向笔画又强调等距平行,还有些线条盘旋近于云雷纹,更具有装饰性,这显然受了青铜器图案的影响……总之,此作品凸显出匀称、虚灵、华饰、典丽、精巧、玲珑的美,堪称大篆中工巧美的典范,它确乎能给人以错采镂金般的斐然情趣。

又如《王子申盏铭》,其装饰性更强,结体修长婉曲,线条也更趋于流媚悠长,有些字复杂的线条接近于纹饰,表现出精巧华美的风格。有人将其归于鸟虫书的范畴,其实尚未见明显的鸟虫之形。不过,如再不注意把握书法装饰性的“度”,进一步刻意追求,那就会跨越书法美的殿堂,进入美术字的领域。

杨沂孙篆书

清代篆书家中杨沂孙可谓得精致工巧之最,典型地体现了形式美的诸规律。具体地说,一是中轴规律,很多字均有分明的有形的或无形的中轴线,特别是“囿”字,四个小方格及其中四“木”的分布,有如图案,且于密实中见空灵;二是对称规律,如“北”、“乡”、“冰”、“韭”等宇,左右绝对地对称,毫不偏侧;三是均衡规律,如“鱼负祭用见”等或中轴分明,或左右对称,但字中某一笔或数笔有倾畸,这种偏离效果使全字获得了均衡的图案美;四是一字之间或字与字之间对比规律,如“北”、“乡”这两对侧立的人形,相背者用方折线尔,相向者用圆转线条,上下二字互为对比而意趣盎然,这正是着意安排生成的艺术效果。又如“陟”、“纬”、“岁”等字,上下的某些部分均正一反,对比地生发出奇趣……总之,细品每一字,都能品出浓郁的图案趣味来,然而它们又有着极高的艺术品位,即如笔致的藏头露尾,也极见功力;而从整体上看,真可谓天衣无缝,意趣无穷。

赵孟频小楷书法

再说说小楷,小楷也应是书艺百花苑中一朵奇葩,其“工巧”也体现浓厚的装饰意味,古代除了钟繇、王羲之、王献之外,钟绍京、赵孟频、文徵明、祝允明等,均有小楷名作传世,刘小睛《小楷临池偶拾》不但认为

小楷“欲工之极,精之极,古朴之极,趣味之极”,还指出:“唐之经生书、干禄字、宋之院体、明之台阁制诰体、清之馆阁体,均以工整见长,以法度相胜……盛行不衰,意在示人以规矩,岂能嗤之以鼻而睨视哉!”此观点,而从本质上看,这也是对工巧一品的推崇。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com