李印白访谈(专访李印白我们的问题不是自我太多)

采写|张进

北京,1978年夏天的一个晚上,一个14岁的孩子在工人体育馆举行的文艺晚会上听到一首诗,让他产生了“莫名其妙的兴奋”,从此他的生命状态改变了。那首被人艺演员周正朗诵的诗出自沃尔特·惠特曼的《草叶集》,名叫《啊,船长,我的船长哟!》。相信很多人是通过电影《死亡诗社》知道这首诗的,惠特曼也是《死亡诗社》里被引用得最多的诗人。当罗宾·威廉姆斯饰演的老文学师基汀吹着口哨、迈着悠闲的步子,把学生带到昔日校友的照片墙前,他貌似随意地说出“啊,船长,我的船长”这句诗,问学生:“谁知道这句出自哪里?”没有人知道。而电影结尾,当基汀被校长逐出教室时,学生们纷纷站上课桌,面向立在教室后门处的基汀说出“啊,船长,我的船长”,故事以极为动人的一幕回应了影片开头。同样一句话,相反的行为反应,在这两者之间,是启蒙后的学生对自我的有意识的觉察,是对心灵禁锢的突破、对生命激情的唤醒。校长所标榜的古老校训“传统、荣誉、纪律、优秀”,被鲜活、涌动的生命所湮没。

一个14岁的孩子听到这首诗时,也许未必完全领悟了诗中对林肯的悼念之情,不知道背后的历史事件,但想必诗歌强烈的情感表达方式和美的本质触动了他,让他在懵懂中感知到美的存在,并因审美行为觉察到自我之独特的真切存在,在某种意义上说,生命由此真正开始了。布罗茨基说,“如果艺术能教给一个人什么东西,那便是人之存在的孤独性。作为一种最古老,也最简单的个人投机方式,艺术会自主或不自主地在人身上激起他的独特性、个性、独处性等感觉,使他由一个社会动物变为一个个体。”听到《啊,船长,我的船长哟!》那首诗的一瞬间,是一个个体从庞大群体中出走的瞬间,考虑到具体的历史语境,这一个体的显现尤为难得,也具有某种代表性。

四十多年后,少年李印白成为摄影师,并在2019年——惠特曼诞辰200周年之际——拜访了惠特曼生前主要的生活区域,拍下大量照片,翻译了惠特曼最著名的长诗《自我之歌》(Song of Myself)。

《自我之歌》,作者:沃尔特·惠特曼,译者:李印白,版本:初岸文学|国际文化出版公司 2020年11月

《自我之歌》是惠特曼对“自我”最丰沛恣肆的一次袒露和歌颂。惠特曼的“自我”健康、粗旷、强大,甚至过于强大,让人仿佛看到一个略显粗俗莽撞的巨人漫游在一片广阔的草地。他赞美自己,赞美自己的肉体和灵魂,也正因为他对“自我”的深刻体认和重视,让他可以真正做到尊重他人的自我,可以用“自我”连接其他所有人和物,把对“自我”的赞美同等地给予他者:“我在一切人身上看见了我自己,不多不少,没有人与我有分毫的差别,/我对我自己的一切褒贬对他们也同样适宜。”

“污蔑别人就是污蔑我,/一切言行都归结于我。”在本次采访中李印白引用这两句诗,说:“为什么我们不能污蔑他人?是因为我们有一个自我。你只要自私了,只要污蔑他人、贬损他人、伤害他人了,你一定就是在伤害自己。这是一个辩证的逻辑……我们现在需要这样(真正)的“自我”填充到公共空间,需要在马路上能够心安理得地搀扶起一个摔倒的老人,要从车轮底下把小悦悦奋不顾身地救出来,这都是自我的表现。因为我们尊重自己,同时把别人的自我也看作是应该被尊重的。这种自我意识是建立在公平的基础上的。”

惠特曼是美国“垮掉一代”的先驱

新京报:在《自我之歌》的序言中,你提到14岁初遇惠特曼的情景,说自己“产生了一种莫名其妙的兴奋”,而且这兴奋一直持续至今。惠特曼诗歌为什么让你产生了如此持久的兴奋?或者说,少年时代的你在惠特曼的诗歌里感受到的是什么?

李印白:当时整个国家刚刚从“文革”中走出来,作为一个懵懂的少年,无论从心灵还是从身体上说,都像刚刚走出一片荒漠,突然就在一次文艺晚会上遇到了《啊,船长,我的船长哟!》这首诗,而且我认为是以“朗诵”这一最好的方式呈现在我面前的。如果说我是读到这首诗的,没有朗诵者的再创造,可能它也不会那么打动我(惠特曼的很多诗具有朗诵性)。在这种情况下,《啊,船长,我的船长哟!》占据了我的所有精神,一个嗷嗷待哺的精神。

回到家以后,我把事情跟我父亲说了,他马上找出楚图南先生翻译的1955年人民文学出版社的《草叶集选》。这两个步骤,让惠特曼和惠特曼的诗歌在少年的我的心灵中占据了非常重要的位置。最近有一种说法,说人的一生作为他精神基石的也就那么一两个人或一两本书,对我来说,惠特曼和惠特曼的诗歌就是这样的地位。

李印白在惠特曼墓碑旁。

新京报:你先是通过朗读的场景接触到惠特曼,后来又读到《草叶集选》。听朗读和用文字阅读,两种接受诗歌的方式之间有什么感受上的差别吗?

李印白:那个在晚会上朗读的人艺演员,我印象中是个姓曹的先生,但前两天我和楚图南先生的公子楚泽涵先生(现在已经80岁)取得联系后,他说他也记得这事儿,他认为演员是周正先生,人艺非常有名的一个老演员,当时大概五六十岁的样子。无论是谁,他朗诵惠特曼这首诗的语调,让我在阅读惠特曼诗歌的时候有种代入感。我在阅读《草叶集选》的时候,脑海里全都是他的声音,我等于是在用他的声音去阅读。

楚图南先生也是我要特别感谢的老先生。我的精神偶像惠特曼完全是通过他的翻译,被当时一个十几岁的小孩所热爱的。他的翻译有特别大的创造性,其中之一就是他加入了很多恰如其分的语气助词,比如《啊,船长,我的船长哟!》。我们平时交流时会说这首诗是“船长,我的船长”。但楚图南先生翻译的是《啊,船长,我的船长哟!》。这个“啊”在惠特曼的诗里是有的,但最后的“哟”在英语里没有,完全是楚图南先生创造出来的,特别生动。像这样的创造,在《草叶集选》里俯拾皆是。所以我在翻译《自我之歌》的时候,可以说是向楚先生致敬吧,尽量多地保留了楚图南先生的这些语气助词。

新京报:提到翻译的创造性问题,你怎么看翻译过程中准确性和创造性之间的平衡?

李印白:有些中国的文学作品,像《西游记》,尤其是《红楼梦》,我认为是不可翻的,即便是作为小说都不可翻。你把它翻译成另外一种语言,马上就不是《西游记》或《红楼梦》了。但我认为惠特曼是一个例外。首先惠特曼的语言非常直白。他的有些诗就是名词的罗列,这一点也是为人所诟病的。比如《我歌唱带电的肉体》,有些段落基本上就是把解剖学的名词罗列到诗里。这样的诗,翻译过来跟原来有什么不一样吗?我认为没有什么不一样。

惠特曼英文和中文的诗,基本上可以做到一一对应,因为他从来不用特别隐晦或者我们所谓的文学语言去写诗,他就是一个粗人,就是一个想什么时候戴帽子就什么时候戴帽子,想解开几个纽扣就解开几个纽扣,照相的时候把手随便插在屁股上的人。从这个意义上讲他可以算是美国“垮掉一代”的先驱,就是一片平凡的草叶,像他自己说的。“草叶”在他的诗里象征着平等,象征着民主,象征着友情,只要有土地、有水、有空气,都可能生长,所以他把自己一生唯一的一本诗集命名为《草叶集》。因为“草叶”的平凡,也具有了内涵的简约性,它的外延便没有了限制。当时楚图南先生在监狱里复习英文,想保留自己对英文的熟悉而翻译《草叶集选》的,把它从英语一一对应地翻译过来就可以了。所以,虽然有人说“诗歌就是在翻译的过程中失去的那个东西”,但是我认为惠特曼的诗歌应该算是一个特例,翻译后仍然是可以呈现出其原貌的诗歌。

纽约公共图书馆关于惠特曼展览的巨幅海报。

从他的诗歌里感到是一种超越了物种的平等

新京报:序言里提到你去惠特曼生活过的地方拍照这样一场经历。这是一场怎样的体验?

李印白:2019年4月12日到5月11日,我经历了一个月的拍摄之旅。我以前在美国曾经待了很长时间,在纽约摄影学院学摄影,后来去费城艺术学院学设计。在整个美国生活期间,前年那次拍摄所经历的场景实际上我已经见过不止一次,有的甚至去过五六次。但这一次我是怀着凭吊、拜谒、朝拜这样的心态去的。

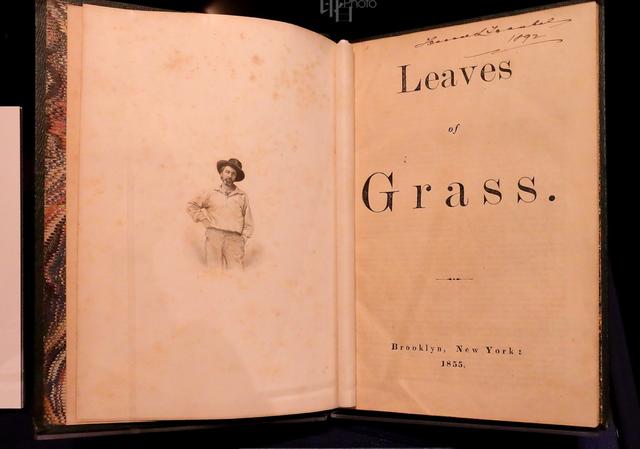

在我重走的过程中,我也发现美国人也在进行着各种对惠特曼的纪念,举办了各种各样的活动,包括诗歌朗诵会、展览会、学术讨论会等。当我在纽约走到以前特别熟悉的42街第5大道拐角的纽约公共图书馆,我一抬头就看到了一张巨大海报,我翻译的诗集里有一张照片,就是这张海报,上面写着“惠特曼,一个美国诗人”。我不仅拍到了这张海报,我还走进了图书馆,参观了这个关于惠特曼的展览。在展览上我拍到了1855年第一版的《草叶集》,我还拍到了惠特曼为自己定制的墓穴的石头样品,我甚至还拍到了惠特曼的一缕头发。(西方人有把自己的一缕头发剪下来作为纪念品的习惯。)可以说,我们还保留着惠特曼的基因,什么时候我们想克隆他,理论上还是有可能的。这就是一件巧遇,一件奇遇,让我对惠特曼瞬间有了更深刻的了解。

1855年第一版《草叶集》

新京报:书中插图很多,数量最多的是树,还有山峦和大海等自然之物。《自我之歌》中,惠特曼对大自然的歌颂是很明显的。你觉得惠特曼在这首长诗中展现了怎样的自然观?

李印白:说到惠特曼的自然观,可以追溯到古代印度的神秘主义,以及中国哲学。他把自己看作自然的一部分,并且认为自然的每一个部分都有他的灵魂。这是一种博爱,这种博爱甚至超越了物种。具体来说,他歌颂得最多的就是草。“草(叶)”绝对不是一种简单的比喻或借喻,而暗含着惠特曼对草的生命的一种“等量奇观”的热爱。他说,污损别人,就是污损我,一切的语言和言行最后都归结于我。我觉得我还没有权利去总结他的(自然观),但我能从他的诗歌里感到是一种超越了物种的平等。

要想达到真正的自我,必须不能自私

新京报:关于《自我之歌》的理解有一个核心的问题,即对惠特曼之“自我”的理解。惠特曼有强烈的自我意识,而他的“自我”在诗中的表现又是非常复杂的,你怎么理解他复杂的“自我”?

李印白:惠特曼的“自我”是一个特别赋能的、特别粗暴的、精力充沛的“自我”。这种精力充沛是 Physically,即身体层面上的,也是智力和悟性上的。比如说郭沫若,我觉得他最典型。他在《女神》里说,“我如电气一样地飞跑!……我在我神经上飞跑,我在我脊髓上飞跑,我在我脑筋上飞跑。我便是我呀!我的我要爆了!”这些表述完全是惠特曼式的。但惠特曼有时也表现出某种悠闲、某种迟缓。不过我觉得这些是他的一种修辞方法,是为了表示你要听从我的,你要跟随我。

他还是一个特别襟怀坦白的“我”。而且这种襟怀坦白(出现)在19世纪清教立国的美国,是特别难能可贵的。现在在美国写这些内容你会觉得不算什么,但在那时简直是大逆不道的。所以第一版《草叶集》出来后,整个舆论,包括英国的舆论,都说这个人简直要下地狱。这叫诗吗?简直太下流了。文学评论家哈罗德·布鲁姆说,没有迹象表明惠特曼除了他自己以外,还有其他的性伙伴。你想想他这话。惠特曼诗歌的高潮完全是惠特曼用他的双手(造就的),并把读者带入他的高潮。他把这些东西已经写到了极致。记得我在北大听赵萝蕤教授讲惠特曼,她也讲了大量的关于惠特曼(性)这方面的内容,包括他的同性恋倾向。而且赵教授还披露了一个至今我没有在其他地方看到的典故,说英国有一位女贵族,好像是抛弃了自己的婚姻,只身一人漂洋过海来到美国,要跟惠特曼结下秦晋之好,惠特曼居然连见都没有见一下这位骨灰级女粉丝。

惠特曼《草叶集》中的《亚当的子孙》可以被视为他写给女性的情诗,但《芦笛集》基本上是写给男性的。他说,“在圣路易斯安娜,我见到一棵生机勃勃的橡树在生长。”在西方语境里,橡树是男性的象征。他这样写,真是把自己完全暴露在光天化日之下。还有一句,对我很有影响,他说,“我要去到林边的河岸,去掉一切服饰,赤裸了全身,我疯狂地渴望,能够这样地接触到我自己。”惠特曼在向别人推荐自己的诗的时候说,你不是在触摸一首诗,你就是在触摸我,就是在触摸写诗的这个人。所以,我们可以把《自我之歌》中的“自我”看作惠特曼最本真的、没有任何掩饰的“自我”,不仅是他的灵魂,也包括他的肉体。

惠特曼《向印度航行》手稿。

新京报:在惠特曼眼中,“肉体”和“灵魂”之间是怎样的关系?

李印白:在《草叶集》里有一首诗,叫《我歌唱带电的肉体》,开宗明义地说:“假使肉体不是灵魂,那么灵魂是什么呢?”他的这句反问,从我十四五岁开始一直支撑着我。我现在是个摄影师,在我给一个美女、一个可爱的孩子、一个老人拍照的时候,你总得拍出你自己的东西来。作为一个读过惠特曼诗歌的人,我觉得我是可以拍出一张与众不同的照片的。为什么?因为惠特曼这句诗一直回荡在我的脑海里。“肉体所做的事,不是和灵魂所做的事完全一样多吗?假使肉体不是灵魂,那么灵魂是什么呢?”确实是这样。你完全可以通过观看一张照片,更加仔细地打量一个人,打量一个人的灵魂。这是可能的。这里没有一点迷信,也没有不可知论,甚至没有神秘主义色彩,它是一个事实。

举个不是很贴切的例子吧。中国的黄山特别适合用中国的水墨去表现,用油画表现黄山总是不对劲,特别沉重,色彩一层一层地堆积,就不是黄山的感觉。相反,如果用中国的水墨去表现梵高的静物,或者柯罗的风景,也不是那么回事。这个例子说的是艺术形式和一方水土之间的关系,可以从侧面表现出灵魂跟肉体之间的关系。

新京报:回到“自我”这个话题。惠特曼对“自我”的强调、乃至歌颂,和当下年轻人期望的一种生存状态似乎正相吻合,就是“做自己”。你怎么看?

李印白:关于这个问题,我可能不会给出让你满意的答案。我跟90后、95后、00后是有隔膜的。我今年56岁快57了,但我的孩子很小,今年才7岁,我错过了和90后接触的机会。我觉得,认识自我的价值,承认自我,是一种启蒙,一种觉醒。我们中国人的问题不是自我太多,而是没有自我。

“五四”的启蒙也好,新文化运动的启蒙也好,或者说自1840年中国知识分子开始思考为什么越落后越挨打这个问题的时候,最后大家都发现没有自我。为什么惠特曼给当时“五四”的那些知识分子很多启发,就在于他的自我。

另外一点是,我们在启发自我、弘扬自我的时候,要把自我和自私区别开来。自我跟自私完全不是一个概念,甚至是相反的概念。你要想达到真正的自我,必须不能自私。上面提到的那句诗,“污蔑别人就是污蔑我”。为什么我们不能污蔑他人呢?是因为我们有一个自我。但是你要知道其中的逻辑关系,你只要自私了,只要污蔑他人、贬损他人、伤害他人了,你一定就是伤害自己。这是一个辩证的逻辑。“一切言行都归结于我。”你对别人的任何赞美、帮助,最后都是在赞美自己,帮助自我。你对别人的任何打击伤害,最后都会污蔑、打击、伤害到自己。所以,自我绝对不是自私。

我们现在需要这样(真正)的“自我”填充到公共空间,需要在马路上能够心安理得地搀扶起一个摔倒的老人,要从车轮底下把小悦悦奋不顾身地救出来,这都是自我的表现。因为我们尊重自己,同时把别人的自我也看作是应该被尊重的。这种自我意识是建立在公平的基础上的。就像惠特曼所说,“我悠闲地俯视夏天的每一片草叶”。在他看来,每一片草叶是一样的,所以他自己这一片才是值得珍惜的。只有有了自我,甚至有了自尊的人,他对于别人的意义才是成立的,他对于别人的尊重也才是有价值的。

惠特曼把“死亡”给祛魅了

新京报:《自我之歌》清晰地展现出惠特曼的个人形象:健康、自由、乐观、进取。在他眼中,一切都生机勃勃,让人喜悦。相比之下,关于“死亡”,惠特曼的直接描写并不多。“至于你,死亡,给人以苦涩的致命拥抱的你啊,你对我的恐吓毫无作用”,“我将我自己奉献给你,再从我所爱的草叶中生长出来”,这些诗句表明惠特曼绝不惧怕死亡,甚至认定自己可以用某种方式死后重生。你认为惠特曼是怎样看待死亡的?

李印白:当年孔子的学生问过他关于死亡的问题,孔子的回答是“未知生,焉知死”,意思是说我不知道,我没法告诉你。儒学是非常入世的学说,对于来世或前世,没有关照。我们轻视灵魂,轻视那些看不见摸不着的东西,而重视眼下的收成。

加缪说过,自杀是唯一一个严肃的哲学问题。什么叫自杀?自杀就是有意识的死亡。莎士比亚最伟大的戏剧《哈姆雷特》中最伟大的一句台词:“生存还是死亡,这是一个值得考虑的问题。”这句话也昭示了加缪刚才说的那句话的含义。死亡是西方文化里一脉相承的问题。

死亡是一个很重要的问题。惠特曼在《自我之歌》以及更全面的《草叶集》里,也多次提到死亡。他把“死亡”给祛魅了。我认为他拥有的是把死亡和生命同等看待的一种开放态度。他在诗中这么说,“至于你,死亡,给人以苦涩的致命的拥抱的你啊,你对我的恐吓毫无作用,对于你,尸体,我想你是很好的肥料,而这并没有冒犯”,他幻想着将来长成一株草,而它的肥料是另外一具尸体。之所以有人把他的诗跟印度的神秘主义联系起来,正是在死亡的问题上他们有共同的看法。佛教里也有转世、来世,有因果报应,佛教甚至有贬低今生而抬高来世的(倾向)。但是惠特曼跟印度的神秘主义不一样的地方是,他同样地看待今生来世,同样地看待欲望,同样地看待被佛教认为是业障的东西。惠特曼说,“沃尔特·惠特曼,一个宇宙,曼哈顿之子,暴躁,肥壮,好色,馋嘴,贪杯,生殖着。”他说自己的这些特点,完全是佛教里边被称为业障的东西,在清静的佛堂应该被约束的行为,但在他的诗里,都一样被吟唱。“不是感伤主义者,不高高地站在男人和女人的头上,或是背离他们,不放肆,但也绝不谦逊。”他就是这样。

惠特曼的诗歌里有很多诗句是表现大海的,可以说“大海”是惠特曼诗歌里一个很重要的元素。他把死亡比喻成河流的入海。什么叫死亡?就是河流到了入海口。河流没有了,但它是没有了吗?实际上它是有了一个更广阔的生命形式,更宏大的生命视野。这个比喻太好了。他说,青年、白天、美丽是一块,老年、夜晚、丑陋是一块,但是我认为老年、夜晚是比青年、白天更加美丽的,不仅等量齐观,还是更加美丽的。

我爸今年80了,我和他谈到这个问题。他前两天得了结肠癌,除了开刀之外也不做特殊治疗,他说这没什么了不起的,我说换了我也一样。他不是特别留恋今生,虽然有很多值得留恋的。你要把死亡看作是一种自然过程,而且一定要认真意识到,你的灵魂一定是以各种方式存在。比如我们今天已经花了一个半小时讨论一个200年以前出生的人,你难道不觉得他的灵魂真实存在吗?他有一个超凡脱俗的灵魂,他的灵魂不仅附着在当年的皮囊上,也永远在他的诗歌里,在这个世界和别的宇宙存在。就像惠特曼在《草叶集》的序诗里写到的那样:“来吧,我的灵魂说,让我们为了我的肉体写下这诗篇,(因为我们本来就是一体,)为此我将在死后无形地回来,或者,很久很久以后,在另外的星球,在那里向别的伙伴继续吟诵,(附和着地球上的土地、树木、风,以及喧嚣的海浪,)我将一直面带微笑愉快地吟诵,我将一直认可这些就是我的诗篇——此时此刻我在这里首先为了灵魂与肉体,为它们签下我的名字:沃尔特·惠特曼。”

就像阿伦特说的,人这一辈子所有的努力,实际上就是在追求永生。这种永生是以我们知道肉体是不可能永生(为基础的)。而且肉体永生也是一件非常可怕、非常恐怖的事情。如果这个世界上所有的人都不死,将是多么无聊、多么丑陋的一个场面。

惠特曼为自己的墓穴选择的石头样本。

新京报:诗中有这样的诗句:“对于一个人来说,没有任何东西——包括上帝在内——比他自己更加伟大”,“在男人和女人的脸上,在镜子里面我自己的脸上,我看见了上帝”。人亦有神性。人与上帝之间依附、顺从关系在诗中产生了巨大转变。你如何看待惠特曼诗中的所谓“渎神”行为?惠特曼有怎样的上帝观和宗教观?

李印白:我必须得说,我对宗教没有特别深入的研究,在这个问题上我是没有太多发言权的。惠特曼不是一个传统意义上的宗教人士,但惠特曼又绝不是一个异教徒。准确地说,惠特曼是个泛神论者。从宗教的视角看,所有的人都是上帝的子民。既然都是上帝的子民,咱们都是一辈的,所以他们以兄弟姐妹相称。在惠特曼那里,可能更进了一步,他甚至把上帝也拉到了人的高度,把上帝也拉到了人的位置,认为上帝并不比“我”(也就是人类)高明。而且他认为上帝是在各个地方都有体现的。他说,假如我拿到了一封来自于上帝的信,我虽然很珍惜它,但我可以随手把它丢弃。为什么?因为“明天当我走到马路上的时候,我会在马路上的任何一个地方,接到同样的有着上帝签名的来信”。马路上的一片落叶,或者一捧衰草,都是上帝随意丢下的充满芬芳的礼物。

在一首诗中,他列举了很多宗教领袖,这些人他都是尊重的。不管是基督教的,还是印度的佛陀,他一样对他们充满敬意。他的胸怀已经达到了这样一种程度,甚至都有点自相矛盾,因为有的宗教之间本身就是对立的。不过惠特曼不是在写一篇科学或思想或哲学的论文,他是在写诗歌,他把这一切矛盾用诗歌的方式给化解了。

新京报:惠特曼称《自我之歌》为“沃尔特·惠特曼,一个美国人的诗”,强调自己的“美国人”身份;他的诗歌也深深植根于美国的历史现实、自然环境和人文景观,并对“美国精神”产生了重大影响,博尔赫斯便认为惠特曼“是他祖国的一个缩小了的象征”。惠特曼象征了怎样的“美国精神”?又对“美国精神”产生了怎样的影响?

李印白:美国是一个太特殊的国家。别的国家都有它的地理、人文、历史、战争等因素综合起来的一个缓慢发展的脉络,只有美国,像是一帮人愣造出来的国家。那帮美国的国父们在费城讨论了几个月,设计出来这么一个组织,叫United States,就是合众国。不是共和国,不是王国,也不是帝国。

在惠特曼之前,没有任何一个人的诗歌或者其他艺术,能够代表这个国家。这时突然走出了惠特曼,而且惠特曼的诗歌不可能在任何其他的地方产生。他的诗歌像是上帝要通过惠特曼给美国的一个思想的启发,一个启蒙。上帝发现美国人设计了政治、法律,但没有设计它的灵魂,于是派惠特曼告诉美国人,你的价值,你的灵魂(是什么),让惠特曼作为代表,作为美国精神的象征,甚至作为美国形象的代表。他的无拘无束的形象代表美国再好不过了。而且他也是亲善的代表。我去欧洲,比如德国、法国,感觉那个地方的人很有礼貌,但我会觉得他们很冷,他们认为你是一个中国人,你跟我们不一样,我会很有礼貌地接待你,但我不会把你看作我的同类。但是美国人不是这样,美国本身就是个移民国家,谁都不是那儿的主人,惠特曼也不是那儿的主人,所以他们友好,这是一种平等。

惠特曼出生地。房子由惠特曼的父亲建造。

新京报:纵观整部《草叶集》,《自我之歌》在惠特曼的整个创作版图中,有怎样的特殊位置,或说重要性?

李印白:如果《草叶集》拿掉《自我之歌》,《草叶集》就不是《草叶集》了。1855年的第一版《草叶集》一共12首诗,《自我之歌》是最长的,到现在为止也是《草叶集》单篇最长的。

《自我之歌》是一首大诗,不仅是《草叶集》中的一首大诗,而且是近代英语诗歌文学里的一首大诗,举足轻重、包罗万象。它不只是歌唱自我,还有历史、宗教、自然、科技等等。《草叶集》里,有很多著名的诗篇,但是别的诗篇写得再好,也只是对一件事物抒发的情感,比如我们刚才提到的那首著名的《啊!船长,我的船长哟!》,写得非常好,而且是《草叶集》里面唯一的一首律诗。但是它即便写得再好,也就是一篇纪念林肯总统的悼念诗,不可能包容太多的东西在里面。它就是对失去美利坚合众国的一位卓绝的领袖人物的发自内心的哀悼。凭我对惠特曼以及他的诗歌的情感,我本来是应该把整部《草叶集》都翻译过来的,而且我手中拍到的照片也支持我翻译整本书之用。但是时间来不及了,因为我要赶到纪念惠特曼诞辰200周年,就是2019年出这本书。这对于来说似乎是一件不可能完成的任务,所以我就挑选了我认为、而且也是公认的《草叶集》里最重要的一首诗——《自我之歌》。

采写|张进

编辑|张婷

校对|柳宝庆

来源:新京报

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com